Entrevista com Roberto Berliner

lá do blog d’Os Paralamas.

São quase três décadas de uma forte amizade e cumplicidade. Roberto Berliner começava a carreira de videomaker enquanto Os Paralamas iniciavam a busca por um lugar ao sol, tocando no Circo Voador.

De lá pra cá Berliner já dirigiu um grande número de videoclipes, documentários, filmes… Poucos se lembram de “V”, uma espécie de documentário sobre os Paralamas lançado no fim da década de 80. Foi feito por ele. O acervo generoso de imagens dos Paralamas foi ficando cada vez mais rico e valioso com o passar dos anos e o aumento de hits paralâmicos na história da música popular brasilera. E disso nasceu “Herbert De Perto”, documentário em longa metragem, dirigido pelo Roberto e pelo Pedro Bronz que foi lançado sexta passada.

Berliner deu uma entrevista exclusiva para o site da banda e revelou um pouco dessa relação intensa relação com a banda.

Você conhece a banda desde quando? Como foi o primeiro contato?

Conheci os Paralamas em 83 . Foi no Circo Voador, onde eu filmava tudo em VHS e onde as novas bandas de rock, que estavam começando, tinham um espaço aberto pra tocar.

O que te fez resolver começar a gravar imagens daqueles jovens, lá no início dos anos 80? Você via alguma coisa de diferente na banda ou era só o vício de videomaker mesmo?

Via muita coisa diferente. Uma nova geração de artistas de todas as áreas se juntou debaixo da lona do Circo pra ocupar um espaço que não tinham. E como era um espaço novo, praticamente sem regras. Ali experimentaram tudo que podiam. E eu estava lá e registrei tudo isso. Dali surgiram grandes nomes de todas as áreas que hoje estão consolidados. Foi um momento especial, surgiram idéias e comportamentos que iriam mexer na forma de fazer música no Brasil.

Hoje em dia ficou fácil toda banda se filmar, registrar desde o primeiro ensaio e subir tudo na internet. Como era filmar bandas independentes ou em início de carreira no meio dos anos 80?

Era diferente, não se dava a importância que se dá hoje pra imagem. Quando eu chegava com a câmera era uma coisa secundária, ninguém dava muita bola. O meu comportamento era parecido com o que se faz hoje. Eu tinha uma moto e uma câmera. Amarrava ela no bagageiro e me mandava pra onde fosse. muitas vezes cobrava só o valor da fita. O meu negócio era filmar.

Os Paralamas sempre estiveram a frente das inovações de linguagens estéticas, não só musicais, mas também visuais e você foi um dos pilares dessa história. Como você observa essa relação artes visuais (capas, fotos, clipes, etc) x música, especialmente no caso da banda?

Acho que isso foi conduzido por eles. Uma turma que foi se juntando naturalmente. O Maurício Valadares com as fotos, alguns artistas plásticos que fizeram capas. Tudo foi resultado da trajetória deles. Em cada disco aparecia alguém diferente. E os que se identificavam mais foram ficando. Essa turma foi construindo a imagem da banda junto com eles, que sempre souberam o que queriam e o que não queriam. Fiz o meu 1º clipe para Os Paralamas em 86, a música era “Alagados”. O LP foi uma grande guinada na carreira deles. O som e os temas eram uma mistura que vinha da Africa, Jamaica e Brasil. Um LP especial. E eu trouxe um tom de documentário brasileiro, o contrário da tendência do videoclipe dessa época que abusava de efeitos, fumaças, maquiagem, estúdio. Fomos pra rua, ver gente real. Baile funk na quadra da Estácio, Vila Mimosa, morro do São Carlos, brasileiros pobres. Tentei fazer o mesmo movimento deles e popularizar a imagem deles.

Há alguma outra banda que tenha criado um acervo documental ou algum diretor que tivesse feito algo assim e que te inspirasse a começar a filmar esse tipo de material? Hoje em dia, teve algum acervo que tenha se revelado e que você admire?

A minha maior referência era o documentario brasileiro e toda coisa do cinema nacional com a câmera na mão. “The hard they come” de Perry Henzell foi uma das minhas referências.

O processo de produção do documentário “De perto”, sobre o Herbert Vianna, já estava em curso na época do acidente dele? Conte um pouco da história desse projeto.

Quando acontece o acidente a gente ia pro hospital e ficava lá de prontidão, sem nada pra fazer. Assim que saiu do coma, o Herbert falava em várias línguas, misturava português, espanhol e inglês, sempre rimando. Ele estava se reconectando e fazia isso através da música. Então os músicos foram tocar, os médicos tratar dele, e eu achei que eu só poderia ajudar filmando, mas era um momento muito delicado. Apesar de sempre levar uma câmera comigo, não filmei. A preocupação era se ele ia sobreviver. Depois, à medida que ele foi se recuperando, tomei coragem, falei com o Zé (Fortes, empresário da banda) e recomeçamos a filmar.

Nos anos 60, O Júlio Bressane rodou um documentário de nome parecido, chamado “Bethânia bem de perto”, que também pega imagens de uma artista iniciante em evolução. Apesar de o foco do seu documentário não ser apenas o início da carreira do Herbert, de alguma forma, você prevê um diálogo estético do seu filme com esse ou é só uma semelhança de nomes?

É só uma semelhaça de nomes. infelizmente não vi o filme do bressane.

Se você fosse apresentar seu filme em uma sala repleta de membros dos fã-clubes dos Paralamas que nunca tivessem visto nenhuma imagem do que viria a seguir. O que você diria?

Curtam o filme. Esse filme é “de perto” porque é feito por um admirador e amigo.

Muito se fala do quanto Os Paralamas conseguiram se fixar no inconsciente de uma geração por ter embalado diversos momentos importantes na vida das pessoas. Na sua, especialmente, há algum momento mais significativo da relação pessoal e afetiva com a música dos caras? Algum episódio mais marcante, alguma música que se destaque em uma história pessoal…

São varias. Foi no show de lançamento do Big Bang que eu conheci a minha mulher, em 1989. Daquele show ficou especialmente a música “Lanterna dos Afogados”.

O Rio na cabeça e o MAM em trânsito

publicado no blog Rio na cabeça…

O Rio está na cabeça de todo mundo. A matéria da revista do Globo no domingo repercutiu geral em email de amigos, no Facebook e nos botecos da cidade. Ontem no Hotel Santa Teresa aconteceu um almoço em homenagem a exposição de Regina Silveira no CCBB e a série Rio na Cabeça foi supercomentada.

O marchand Fabio Settimi adorou a matéria e comentou que no projeto original do metrô havia o planejamento de uma estação do metrô no MAM, alguém já ouviu falar disso? Vou pesquisar. O artista plástico Carlos Vergara quer conhecer a editora da revista e me falou de um velho projeto que achei sensacional. A idéia dele é construir um grande deque de madeira encrustado ali no paredão do forte de Copacabana. Uma forma de prolongar o calçadao de Copacabana pra cima do mar. Uma nova área de lazer, um novo ponto de vista.

Hoje na primeira página do Globo me surpreendi com a notícia que Eike Batista vai apresentar ao Prefeito um projeto de um trem suspenso ligando o aeroporto ao Hotel Glória. Lendo a matéria onde ele comenta sobre o vazio dos parques públicos, me pareceu apenas um forma de facilitar a vida daqueles que ficarão hospedados no Hotel Gloria. Acho que a hora é de pensar menos em projetos pessoais e sim na cidade como um todo. É hora de somar forças e cabeças, trocar idéias e aglutinar pessoas. Seria fantástico que Eike se envolvesse no apoio ao MAM e seu entorno em vez de pensar em passar um trem suspenso que corta caminho para seus hóspedes ignorando a importância da instituição e a beleza do parque.

No próximo post vou colocar as linhas gerais do projeto MAM em trânsito, que o arquiteto Adriano Carneiro de Mendonça está desenvolvendo, e que será publicado no próximo domingo na revista O Globo.

Economia da Cultura, um desafio para o Brasil

Entrevista com Leandro Valiati no Blog Acesso

A Economia da Cultura é um tema que demorou a pegar no País. Um dos motivos que podem explicar esse atraso, segundo Leandro Valiati, é o próprio conservadorismo dos economistas brasileiros. Apesar de ainda caminhar a passos lentos, este ramo da economia tem tudo para ser um dos que mais evoluirão nos próximos anos em território nacional.

Valiati, que é graduado em Economia, mestre em Planejamento Urbano e doutorando em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ajudou a criar e a implementar o curso de pós-graduação em Economia da Cultura na mesma universidade. Hoje, além de lecionar na área, ele tem se ocupado em desenvolver indicadores de avaliação sócio-econômica de projetos sociais e culturais.

Durante a entrevista que concedeu ao blog Acesso, Valiati explica a importância da Economia da Cultura para o desenvolvimento de ações mais sustentáveis no cenário cultural brasileiro. De acordo com o economista, este é o momento para o Ministério da Cultura “articular iniciativas e recursos para um grande mapeamento de impacto e da cadeia produtiva da cultura nacional”. Confira estas e outras informações esclarecedoras sobre o assunto na entrevista a seguir.

Blog Acesso – Por que você acha que a Economia da Cultura é uma área que demorou a ser valorizada e reconhecida no Brasil?

Leandro Valiati – Foram dois motivos fundamentais: por um lado, os economistas e a ciência econômica são conservadores, o que implica em dificuldades para reconhecer um novo campo de estudo; por outro lado, a cultura é elemento de difícil apreensão, o que determina uma grande dificuldade em se posicionar disciplinarmente para estudá-la. Na prática, antes de formalizar a Economia da Cultura, é necessário perguntar: o que é Economia da Cultura? E, antes disso, o que é Economia?

BA – Mas “o que é Economia?” os economistas já devem se perguntar faz tempo, não?

LV – A vida inteira e toda a eternidade. E incorporar um novo elemento a ser objeto da aplicação do instrumental teórico da economia faz repensar toda a ciência econômica. Isso é bem legal, é autoconhecimento. Traduzindo: a economia, nos manuais, é a ciência que estuda a melhor alocação de recursos escassos em um ambiente de necessidades ilimitadas, mas, para mim esse conceito é reducionista. A Economia estuda o bem-estar e isso é muito amplo. Logo, definindo a Economia como a ciência que estuda o bem-estar (individual) e os caminhos para atingi-lo, construímos espaço para entender a Economia da Cultura não só como o estudo e organização da produção de bens culturais e seus efeitos multiplicadores (emprego e renda) como também o estudo da formação de valor individual e social (matéria prima do bem-estar) e nisso entra formação de hábitos de consumo, valores identitários, valor cultural, bens públicos, etc. É aí que, na minha opinião, começa a verdadeira Economia da Cultura.

BA – Então a questão da formação do valor individual e social, do bem-estar, apesar de você ter relacionado aqui à “verdadeira Economia da Cultura”, na verdade vale para qualquer área da economia?

LV – Ótima pergunta. A Economia é uma ciência bastante dividida. Na abordagem ortodoxa, estuda-se a economia positiva, que leva em conta “as coisas como elas são”, ou seja, com o arranjo de distribuição estabelecido, qual a melhor maneira de produzir. Nesse sentido, o espaço para pensar em coisas para além dos efeitos multiplicadores é muito pequeno. De outro modo, na leitura heterodoxa, que vê as coisas “como elas poderiam ser”, há espaço para incorporar outros elementos do tipo: como melhor distribuir o produto? Quais os valores que existem para além da demanda de mercado? Como alcançar desenvolvimento, o qual, em alguns casos, pode estar inclusive descolado do crescimento? Nesse sentido, gosto muito do que Amartya Sen, Prêmio Nobel de economia, defende sobre capacitações sociais: para ele, desenvolvimento econômico significa bens disponíveis, pessoas (agentes) capacitados a discernir e escolher entre os bens disponíveis e renda para isso. Ou seja, que venha a Ivete Sangalo e o teatrão para elite, mas que também tenhamos Gerswhin em aulas escolas primárias e cinemas em bairros de periferia.

BA – A Economia da Cultura então vem para que a cultura seja mais democrática?

LV – Talvez.

BA – Depende da forma como ela é usada e aplicada?

LV – São duas etapas: a primeira é a da eficiência. Os recursos públicos são muito escassos, portanto é urgente repensar os sistemas de incentivo à cultura em termos do resultado ineficiente que eles têm apresentado. Além disso, temos que criar instrumentos de gestão tais como indicadores para que possamos compreender a realidade sobre a qual operamos no setor cultural (e social também). Passada essa etapa, chegamos à da distribuição, na qual, utilizando os instrumentos criados na primeira etapa, é possível distribuir socialmente o produto “cultura” de forma, ampla e democrática. Enfim, a economia tem instrumentos para isso.

BA – Até o Ministério da Cultura demorou a usar a economia para planejar e criar ações e programas. Não é estranho detectar que o órgão máximo da Cultura no País trabalhava até pouco tempo sem saber dados básicos como o número de brasileiros que vai ao cinema regularmente?

LV – Além de estranho é preocupante que ainda hoje não tenhamos dados consolidados e nenhuma iniciativa integrada nesse sentido. Existe o Suplemento de Cultura feito em parceria com o IBGE, mas é algo isolado que olha fundamentalmente para a infra-estrutura. Acho que seria fundamental o Minc articular iniciativas e recursos para um grande mapeamento de impacto e da cadeia produtiva da cultura nacional. Isso atrairia investidores externos e internos, públicos e privados, e daria instrumentos efetivos para uma atuação cirúrgica dos instrumentos de gestão pública. Esse é o caminho para a sustentabilidade do setor, o que seria revertido em bens culturais disponíveis, o que é bem-estar.

BA – E como isso deve ser feito?

LV – Penso que para um estudo desse tipo ser viabilizado é necessário um amplo debate com as universidades, setor privado e público atuante na cultura, realizadores, para que o método seja apropriado e os resultados factíveis. Não vejo isso ocorrendo, apesar de toda a boa intenção do ministério. Nesse sentido, participei de dois projetos que acho relevantes para ilustrar.

BA – Quais são?

LV – Um deles, com o governo de Pernambuco, foi para criar um indicador de efetividade da política cultural do Estado. Pesquisamos todos os ciclos anuais de eventos como o carnaval e a Paixão de Cristo, por exemplo, a fim de mapear os dados de impacto sócio-econômico dos mesmos, além de criar um indicador qualitativo e quantitativo para avaliar os resultados de cada ação específica, compreendendo assim os dados de emprego e renda, mas com o pano de fundo de compreender os aspectos qualitativos associados à sustentabilidade.

O outro projeto, que veio antes do de Pernambuco, foi para criar um índice para seleção e acompanhamento de projetos da secretaria de justiça e segurança social do Rio Grande do Sul. O fato inovador nesses dois projetos é que eles geraram um instrumento de gestão que permite (se alimentado em termos de dados), por exemplo, que daqui a vinte anos se tenha uma análise da evolução das variáveis levadas em conta para perceber se o programa superou dificuldades identificadas e se os investimentos foram feitos adequadamente onde deveriam.

A partir disso, concluímos que duas coisas são importantes. A primeira é conhecer a realidade e os resultados principalmente em um mundo onde o filantrocapitalismo está aí como valor. Não é admissível que não saibamos os resultados de um investimento (público ou privado) social ou cultural. A segunda volta à questão da necessidade de integração dos esforços: essas duas iniciativas, por exemplo, que são modernas e inovadoras em âmbito mundial, muito provavelmente não são conhecidas pelo ministério ou pelo terceiro setor. É possível que outras iniciativas estejam isoladas por aí. Precisamos formar massa crítica e isso se faz integrando ações.

BA – Será que só mesmo com o tempo a nascente Economia da Cultura do Brasil vai começar a mostrar, por meio de resultados, como ela é fundamental para que todos os brasileiros tenham acesso à cultura?

LV – Olha, acho que já é tempo de transformarmos o pensamento existente sobre o tema em tecnologias, tais como as dos instrumentos de gestão por indicadores sociais e culturais de que tratamos. Já é hora do próximo passo, dado o avanço que já existe no país sobre o tema.

Imagens do fundo do baú – exposição em Curitiba, 1993

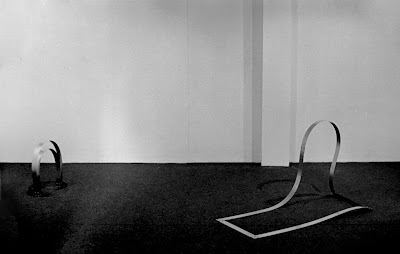

Em 1993 eu Tatiana Grinberg fizemos exposições individuais simultaneas no Museu Guido Viaro, em Curitiba. Essa semana Tati me mandou as fotos abaixo por email. São trabalhos que fiz entre 2001 e 2003 no ateliê da rua Taylor que dividia com Angelo Venosa e Jose Bechara. Esculturas com chapa galvanizada, um caixão de madeira, um pequeno trabalho de plástico na parede e um auto-retrato em perfil também em chapa galvanizada.

A hora é esssa – Rio na cabeça

Abaixo o texto do reporter Fabio Brisolla que saiu na revista O GLOBO de hoje. Clique aqui para conhecer o blog da série Rio na cabeça.

O anúncio dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro renovou o ânimo dos cariocas. A maioria acredita, agora, na recuperação da Cidade Maravilhosa. E o desenvolvimento urbano está no foco do debate. Mas que Rio desejamos? A Revista O GLOBO convidou dez cidadãos para pensar em ideias para melhorar a cidade e desenvolvê-las em parceria com arquitetos ou designers. De hoje a 13 de dezembro, publicaremos um projeto por semana — o primeiro, do coordenador do AfroReggae, José Júnior, e do designer Luiz Stein, está no fim desta reportagem. Depois dos dez, será a vez de um projeto do leitor, clique aqui para saber como participar.

A série — batizada de “Rio na cabeça” — começou com um debate na galeria de arte Progetti, no Centro. O diretor de criação da Totem, Fred D’Orey, sugeriu transformar o Rio em um paraíso internacional do surfe, com ondas artificiais dignas de Pipeline. O artista plástico Raul Mourão pensou em uma esteira rolante conectando o MAM ao metrô da Cinelândia e ao Aeroporto Santos Dumont. A coreógrafa Deborah Colker planeja invadir a Praça Paris, na Glória. Um ônibus para transportar boêmios até a Lapa foi a aposta do empresário Léo Feijó. Em comum, a certeza de que estamos diante de uma grande oportunidade de transformar a cidade. “Rio na cabeça”.

Em 2016, a cidade terá novos estádios, ginásios, pistas de atletismo e uma vila olímpica para milhares de atletas. O Rio deve receber US$ 50 bilhões até lá, segundo o governo do Estado. Obras de infraestrutura, especialmente na área de transportes, prometem garantir o trânsito de torcedores e, posteriormente, dos cariocas. Pelo menos no papel, a perspectiva de novos investimentos extrapola o projeto olímpico. Um

exemplo é a revitalização da Zona Portuária, um investimento de R$ 200 milhões, na primeira fase, com o início das obras previsto para dezembro. O projeto Porto Maravilha inclui a criação da Pinacoteca do Estado, um parque no Píer Mauá e a recuperação de ruas.

A segunda fase, estimada em R$ 3 bilhões, prevê a demolição do Elevado da Perimetral, no trecho entre a Praça Mauá e a Rodoviária Novo Rio, e a construção de túneis subterrâneos, além de expandir as obras de infraestrutura nas ruas da região. Uma avenida paralela à Rodrigues Alves seria criada para absorver o trânsito durante a obra na Perimetral.

— A primeira fase deve durar dois anos — diz o secretário municipal de Desenvolvimento, Felipe Góes. — Aguardamos a aprovação de um projeto de lei (na Câmara dos Vereadores) que nos permitirá captar recursos privados para a segunda fase.

Ana Luiza Nobre é uma espécie de líder dos arquitetos que vêm criticando o Porto Maravilha: “Não foi anunciado qualquer concurso público. São projetos pífios, sem nenhuma qualidade arquitetônica ou urbanística, a começar pelo Píer Mauá, que pelo jeito está prestes a se transformar numa pracinha de interior”, ela escreveu em seu blog.

Boa parte do projeto do Porto foi elaborada na gestão do ex-prefeito Cesar Maia, pelo Instituto Pereira Passos e quatro escritórios de arquitetura, entre eles o de Paulo Casé, autor do obelisco de Ipanema e da passarela recém-destruída a pedido de Eduardo Paes.

— Claro que aproveitamos o que já estava pronto. Caso contrário, não teríamos como iniciar a obra agora — diz Góes.

Carlos Fernando Andrade, atual superintendente do Iphan, levanta outra questão: se a ideia é revitalizar o Porto, a região deveria abrigar a vila olímpica, e não a Barra.

— A Barra é o bairro que mais cresce no Rio, enquanto outros decrescem. Abrigar boa parte da estrutura dos jogos lá é esvaziar ainda mais outros bairros — critica Andrade.

Felipe Góes garante que as intervenções urbanas do projeto Porto Maravilha serão suficientes para revitalizar a região, e que o projeto não será escanteado pelas Olimpíadas:

— A revitalização do Porto é uma prioridade do prefeito. Não abandonaremos o projeto. E transferir a vila olímpica para o Porto está fora de cogitação. A maioria das instalações fica na Barra. O projeto foi mplamente debatido.

Polêmicas à parte, mesmo com seus inúmeros problemas o Rio sempre foi uma cidade reconhecida undialmente com relação ao projeto urbano, graças a nomes como Pereira Passos e Lucio Costa. E agora temos a chance de retomar essa posição. Recentemente, o Rio realizou dois concursos pelas melhores propostas de arquitetura e urbanismo para o Museu da Imagem e do Som, em Copacabana, e o Complexo

Hotel das Paineiras, que atraiu mais de 80 escritórios. E vem aí o museu Casa Daros. Na França, o presidente Nicolas Sarkozy elaborou ao assumir o projeto Grand Paris, no qual dez grandes escritórios de arquitetura do mundo foram convidados a especular sobre o futuro daquela metrópole.

projeto vencedor do concurso do Hotel Paineiras de autoria do escritório paulista Estúdio América

projeto vencedor do concurso do MIS na Av Atlântica de autoria do escritório Diller-Scofidio

— Existem problemas em Paris parecidos com os do Rio, como a dificuldade de integrar os diferentes meios de transporte — avalia a arquiteta Nanda Eskes, que trabalhou dez anos em Paris e foi uma das convidadas da nossa reunião.

— O poder público tem o dever de estimular a boa arquitetura. São os edifícios públicos e as intervenções urbanas que devem estabelecer o patamar de qualidade desejado, que naturalmente será seguido pelos cidadãos e investidores privados — emenda o arquiteto Pedro Rivera, que também esteve na galeria Progetti.

Ele ressalta que a cidade é a extensão de nossas casas, nossa residência coletiva. Por isso os habitantes devem participar do debate sobre arquitetura e urbanismo.

— Nunca houve uma conjuntura tão favorável, um clima tão otimista, com projetos sendo aprovados, pessoas voltando a pensar na cidade. É agora ou nunca. O cidadão que nunca se envolve deve pensar no que pode fazer pela cidade que ama — diz Fred D’Orey.

José Júnior emenda:

— Se quisermos mudar o Rio, é hora de sair da zona de conforto. O momento é esse.

Rio na cabeça

Rio na cabeça é uma série de matérias que Isabel De Luca inventou, e que começa a ser publicada amanha na Revista O GLOBO. Até o dia 13 de dezembro, serão dez projetos para a cidade sugeridos por dez cariocas e desenvolvidos em parceria com arquitetos ou designers.

Tudo começou com uma reunião na galeria de arte Progetti, no Centro, no dia 1 de outubro, véspera do anúncio das Olimpiadas no Rio. A lista dos participantes e dos respectivos projetos está aí embaixo.

Os 10 projetos

- 11/10: José Júnior, coordenador do AfroReggae, e Luiz Stein, designer / Vigário Colorido Geral

- 18/10: Raul Mourão, artista plástico, e Adriano Carneiro de Mendonça, arquiteto / MAM em Trânsito: Conexão do Santos Dumont e do Museu de Arte Moderna com o metrô Cinelandia

- 25/10: Fred D’Orey, diretor de criação, e Fernanda Lima e Felipe Rio Branco, arquitetos / Rio, Paraíso Internacional do Surfe

- 1/11: Léo Feijó, sócio do Grupo Matriz, e Marcus Wagner, designer / Bafônibus: Uma Ligação entre a Lapa e Outros Centros do Rio Noite Adentro

- 8/11: Deborah Colker, coreógrafa, e Alder Catunda, arquiteto / Praça Paris: Vamos Ocupá-la

- 15/11: Breno Silveira, cineasta, e Cydno Silveira, arquiteto / Trem do Morro: Um Novo Meio de Transporte pelos Maciços Cariocas

- 22/11: Isabel Salgado, jogadora de vôlei, e Marcelo Lipiani, arquiteto / Dose Dupla: Pistas de Atletismo em Praças e Extensão das Ciclovias

- 29/11: Rui Campos, dono da Livraria da Travessa, e Bel Lobo, arquiteta / Calçadão do Jardim Botânico: Caem os Muros do Jardim e do Jockey

- 6/12: Marquinhos de Oswaldo Cruz, cantor, compositor e idealizador do Trem do Samba, e Nanda Eskes, arquiteta / Museu a Céu Aberto em Madureira

- 13/12: Fernanda Abreu, cantora, e arquitetos do G-Urbe / Cidade do Funk

E aqui rola um vídeo do encontro na Progetti.

Ateliê ontem

Barrão na Fortes Vilaça – SP – amanhã

INTREPIDATRUPE

coleção Língua Cantada – lançamento amanhã

Última semana da peça da Dani Lima

Estúdio America: Concurso do Hotel das Paineiras (Vencedor)

editora COBOGÓ informa:

AMAQUINADEABRAÇAR – crítica de Lionel Fischer

Poderosa metáfora da atualidade

do blog do Lionel Fischer

Sem dúvida uma das atividades mais relevantes exercidas pelo homem, posto que objetiva livrá-lo de todos os males que o afligem – tanto físicos como psicológicos -, e mesmo levando-se em conta seus inegáveis avanços, mesmo assim a Medicina ainda engatinha em muitos campos. Como, por exemplo, no que se refere ao Autismo. Doença até o momento incurável e de origem desconhecida – ainda que muitas hipóteses venham sendo formuladas -, em contrapartida dela conhecemos inúmeros sintomas, capazes de indicar que uma criança seja autista.

Dentre esses sintomas, podem ser citados: acentuada falta de reconhecimento da existência ou dos sentimentos dos demais, anormalidade na comunicação não verbal, marcada anomalia na emissão da linguagem com afetação, anomalia na forma e conteúdo da linguagem, movimentos corporais estereotipados, preocupação persistente por parte de objetos, intensa aflição em aspectos insignificantes do ambiente, insistência irracional em seguir rotinas com todos os seus detalhes, limitação marcada de interesses com concentração em um interesse particular e, finalmente, múltiplas ausências: de busca de consolo em momentos de aflição, de capacidade de imitação, de relação social e de vias de comunicação adequadas.

Embora um tanto extensa, a introdução acima me parece justificável na medida em que o presente texto, do espanhol José Sanchis Sinisterra, foi inspirado no relato de uma autista real ao neurologista Oliver Saks, que o converteu no livro Um antropólogo em Marte – mas é possível que Sinisterra tenha também se inspirado em Wilhelm Reich (1897-1957), médico e cientista natural alemão, em especial em uma das três técnicas terapêuticas que criou: “A vegetoterapia caractero-analítica”. A partir desta leitura, Sinisterra escreveu A máquina de abraçar, ambientada em um congresso psicanalítico e protagonizada por uma terapeuta e sua paciente autista. Com direção de Malu Galli, a peça pode ser vista no Espaço Tom Jobim, interpretada por Marina Vianna (terapeuta) e Mariana Lima (autista)

A mola propulsora da ação seria a surpreendente recuperação da paciente – ainda que parcial -, que lhe permitiu, dentre outras coisas, escrever um livro sobre a vida afetiva das pantas, já em sua 11ª edição, e a criação da tal máquina de abraçar. No entanto, e salvo monumental engano de minha parte, o autor apenas se serviu da doença para convertê-la em poderosa e assustadora metáfora dos tempos que correm. Isto fica claro, em especial, quando a terapeuta denuncia os “tubarões” que dominam o mundo – banqueiros, empresários, empreiteiros, especuladores etc. – que, a exemplo dos autistas, não estabelecem com os demais mortais nenhum tipo de comunicação, carecem de uma mínima capacidade de escuta e apenas se empenham em materializar seus próprios interesses. O mundo estaria, portanto, dominado por um autismo inteiramente imune a quaisquer esforços terapêuticos convencionais.

Bem escrito, contendo ótimos personagens e mexendo em feridas que tendem cada vez mais a se agravar, o ótimo texto de Sinisterra recebeu uma versão cênica à altura de sua pertinência. Em sua primeira direção teatral, a excelente atriz Malu Galli impõe à cena uma dinâmica austera, seca, plena de nervosidade, provocando na platéia um permanente estado de inquietação. Mas tal feito, evidentemente, só se materializou graças à colaboração de todos os profissionais envolvidos neste mais do que oportuno projeto. A começar pelas duas atrizes.

Na pele da terapeuta, Marina Vianna consegue transmitir, com vigor e sensibilidade, as principais características da personagem, dentre elas sua determinação em tratar a paciente através de métodos nada ortodoxos e sua entrega absoluta à tarefa de tentar recuperar uma pessoa destinada à solidão e à indiferença – afinal, autismo não tem cura, não é mesmo?

Com relação a Mariana Lima, esta exibe aqui a melhor performance de sua carreira. E isto se deve não somente à sua notável capacidade de criar gestos que nos remetem aos dos autistas, tampouco às pausas e modulações de voz – certamente admiráveis – mas sobretudo porque a atriz dá a sensação de que o resultado de sua composição partiu de suas entranhas e não de mera imitação de pacientes portadores da doença. Certamente posso estar enganado, mas ouso supor que Mariana Lima deva ter feito uma exaustiva e, quem sabe, dolorosa pesquisa interna, buscando em si própria os elementos que mais tarde conseguiu converter em comoventes e emocionantes signos visuais e auditivos. Sem dúvida, estamos diante de um trabalho de exepcional qualidade, um dos melhores da atual temporada.

Na equipe técnica, Raul Mourão responde por irretocáveis cenografia, direção de arte e instalação, a mesma excelência aplicando-se à tradução de Eric Nepomuceno, à direção de imagens de Caetano Gotardo, aos figurinos de Domingos Alcântara, à direção de movimento de Denise Stuz, à direção musical de Rodrigo Marçal e à iluminação de Maneco Quinderé.

A MÁQUINA DE ABRAÇAR – Texto de José Sanchis Sinisterra. Tradução de Eric Nepomuceno. Direção de Malu Galli, Com Marina Vianna e Mariana Lima. Espaço Tom Jobim. Quinta e domingo, 19h. Sexta e sábado, 21h30.

Arte na Rua

Une installation interactive dans le cadre de la 4e Nuit blanche à Paris, le 1er octobre 2005 / AFP/PIERRE ANDRIEU

Les grandes villes jouent la carte de l’art contemporain dans la rue

Saluons Alain Juppé pour sa franchise. “Je mets beaucoup d’argent dans la culture. Et pourtant je n’arrête pas d’entendre dire que Bordeaux n’est pas une ville culturelle. On n’a pas assez de visibilité. Il me faut un événement.”Le maire de Bordeaux, a trouvé. C’est Evento, qui aura lieu dans sa ville du 9 au 18 octobre. Avec, notamment, vingt et une oeuvres imposantes et mobiles, qui vont se déplacer dans la cité. Cette fête de l’art doit donner une image moderne à la ville, marquée par sa belle architecture XVIIe ; elle doit aussi “faire plaisir aux Bordelais”, tout en faisant parler d’elle. Ce qui fait beaucoup. Mais le pari n’est pas insensé, car l’art contemporain est devenu, en cinq ans à peine, le joker culturel des grandes villes de France.

A vérifier dès samedi 26 septembre et pendant vingt-quatre jours à Toulouse avec son festival Printemps de septembre, et le week-end du 3 au 4 octobre, avec la Nuit blanche à Paris et dans plusieurs autres villes de France. Une fièvre de l’art actuel qui a gagné aussi Lyon, Nantes, Lille, Metz, Bordeaux…

Les maires affichent le même credo : puisque le public a du mal à entrer dans un lieu d’art contemporain, allons le chercher, bouleversons sa perception en présentant les oeuvres dans la rue, une gare, une église désaffectée, une usine, le long d’un fleuve. Etendons aussi les horaires de visite au soir et à la nuit. Ajoutons de la musique, plutôt techno, pour accentuer le côté festif. Quant aux oeuvres, privilégions les installations spectaculaires, le numérique, la vidéo.

Et ça marche. Metz va finir en beauté et en nuit blanche, entre le 3 et le 4 octobre, son parcours Constellation, qui a attiré 80 000 personnes en quatre mois. “Pour nous, c’est énorme !”, s’exclame Jean-Luc Bohl, président de Metz-Métropole. Tout l’été, pour sa biennale Estuaire, Nantes a installé des oeuvres au bord de la Loire, jusqu’à Saint-Nazaire. “Une enquête estime à 750 000 passages sur les berges, dont 30 % de public venu en dehors de la région”, note Jean Blaise, manitou de cette biennale.

Elitiste et hermétique

M. Juppé cite Nantes en modèle. Il est aussi épaté par le triomphe, en 2004, de Lille capitale européenne de la culture – 9 millions de gens dans la rue sur plusieurs mois. La soirée d’ouverture, le 6 décembre 2003, fut un choc. “La police attendait 40 000 personnes, se souvient Didier Fusillier, responsable de Lille 2004. Ils étaient 700 000 sur le parcours rythmé par des oeuvres de Morellet, Buren, Tahara, des images d’Alain Fleischer sur les façades, le tout sur une musique de Pierre Henri qui jouait les DJ.”

Pourtant, il y a dix ans, selon les maires, l’art contemporain avait tous les défauts : élitiste, hermétique, attirant peu de monde. Et électoralement nul. Mettre l’art dans la rue ? Les années 1980, répondent-ils, regorgent d’exemples catastrophiques de sculptures qu’on plantait sur une place. “La population était priée d’admirer et de fermer sa gueule”, dit un élu. Il y avait ce dilemme, résumé par Dominique Baudis, ancien maire de Toulouse : “J’étais coincé entre le public qui rejetait cet art et une petite élite qui attendait que je le défende.”

Et voilà que les maires ont changé d’avis sur l’art actuel “à la vitesse d’un pur-sang”, assure M. Fusillier. C’est vrai, disent-ils, et ajoutent même qu’il n’y a rien de mieux que l’art contemporain pour donner une image jeune à une ville. “L’art offre le meilleur rapport qualité/prix”, reconnaît M. Bohl. Et M. Ayrault résume : “Une ville qui ne comprend pas le lien entre art, industrie et technologie n’est pas de son temps.”

Un tel basculement s’explique. D’abord l’art contemporain ne fait plus peur, disent en coeur les socialistes Gérard Collomb, maire de Lyon, M. Ayrault et l’adjoint à la culture de Paris, Christophe Girard. Il est plus spectaculaire et plus en lien avec l’époque qu’auparavant, ajoutent-ils. Plus en phase avec le public en utilisant les nouvelles technologies, note Didier Fusillier. “Plus d’humour et d’ironie”, conclut Jean Blaise, qui cite le bateau visuellement mou de l’artiste Erwin Wurm, gisant entre terre et eau, qui “a fait rire tout Nantes”.

Jean-Marc Ayrault ajoute que seul l’art contemporain “révèle une ville” à ses habitants, il permet de redécouvrir des lieux, des quartiers, des bâtiments. Il n’y a rien de mieux, aussi, pour “impliquer la population, faire parler les gens, lancer le débat sur la vie et l’identité d’un quartier”, ajoute Nicole Belloubet, adjointe à la culture (PS) du maire de Toulouse. Beaucoup de ces villes font ce travail de fond avec la population. “Si c’est juste pour faire un coup, ça ne marche pas”, prévient Jean Blaise, pas loin de viser le projet bordelais, voire la Nuit blanche.

“Disney pour bobos”

Ce nouvel art urbain soulève néanmoins des critiques. La première est qu’il coûte cher, surtout quand après une Nuit blanche, par exemple, il n’y a plus rien à voir. C’est l’avis de M. Blaise, pourtant à l’origine de cette fête parisienne, qui dit avoir corrigé le tir à Nantes, où la moitié des oeuvres installées dans l’espace public y restent.

Une critique plus profonde concerne l’esprit de ces fêtes de l’art : en entrée libre, donc populaires, sympas, ludiques, mais anecdotiques. Plus de l’animation que de l’art. “Du Disney pour bobos”, rigole un maire. Ce qui exaspère M. Girard : “La Nuit blanche, ce n’est pas une fête de la bière !”

Pire, ces fiestas urbaines prendraient des budgets à des lieux qui font un travail de fond – musées, centres d’art – mais sont moins visibles pour un maire. Bordeaux est déjà visée. “La France n’arrive pas à faire vivre ensemble le populaire dans la rue et le savant au musée”, reconnaît Didier Fusillier.

Dans Le Monde 2 du 12 juin, le philosophe Yves Michaud analysait : “Les responsables politiques portent ce phénomène : l’éphémère serait authentique alors que le lieu culturel permanent – musée, salle de concert – pâtit d’une image trop institutionnelle.” Que pèse cette voix face au formidable succès de l’art dans la rue ?

Michel Guerrin

Ativação do Espaço – terça na EBA/UFRJ

Workshop de Curadoria e Critica de Arte

AMAQUINADEABRAÇAR

Chacal – Poesia completa

o papel de parede

o papel a parede

o papel da parede

o papel na parede

a parede di papel

a paredi o papel

aparede nu papéu

todo esse tempo

o papel de parede

Livro fundamental e obrigatório que reune a poesia do mestre entre o ano 71 do século passado e 2007.

Edição luxuosa da Cosac + 7 Letras com desenho clássico do Zerbini na capa.

Na Travessa tá por R$ 59,00.

Palestra revitalização da área portuária de Manhattan

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO – CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SUBSCRETARIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL, INTERVENÇÃO URBANA, ARQUITETURA E DESIGN

convidam para a palestra

Projeto de revitalização da área portuária do East River, em Manhattan

Gregg Pasquarelli / SHoP architects

No Centro de Arquitetura e Urbanismo

Rua São Clemente, 117 – Botafogo

Sexta-feira, dia 25 de setembro às 17:00

Entrevista com Nuno Ramos – caderno Mais – Folha

Frederico Coelho colocou a entrevista da Noemi com o Nuno Ramos lá objeto sim objeto não

Raramente replico conteúdo de outros jornais, mas a entrevista dada por Nuno Ramos ontem para o caderno Mais! da Folha de São Paulo é de uma lucidez imensa e abre a cabeça pelas idéias lançadas e debatidas. Vale a pena a leitura, ampliar o raio de ação dela. Destaque para as perguntas de Noemi Jaffe, que enriqueceram em muito a conversa com o artista paulista.

NOEMI JAFFE – COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

As palavras “ameaça” e “iminência” têm a mesma origem: algo que está próximo, em suspensão. Mas o que está prestes a acontecer não deveria representar, necessariamente, um perigo. Entretanto, esse momento -em que se sabe que algo vai ocorrer, mas não se sabe o quê, como ou quando- é tido muitas vezes como ameaçador. Não há como fixá-lo e não se sabe o que virá. É esse pomo da coisa, esse nó em que a coisa, em pleno acontecimento, é igual a si mesma, que Nuno Ramos quer deter, tanto na arte como na literatura.

Em seus textos literários, esse momento aparece numa espécie de captura em flagrante da palavra, quando ela ainda não deixou de ser som e tampouco se cristalizou em significado. A palavra é pega com a boca na botija, no meio do caminho; por isso tanto estranhamento e a ausência de sequências narrativas.

No trabalho artístico de Nuno, esse instante, como ele mesmo diz nesta entrevista à Folha, é aquele da quase catástrofe, antes que ela se desencadeie, quando a matéria está inteira, bruta e infinita no ato mesmo de acontecer. Percebe-se que alguma coisa, que não está lá, ronda a obra. O que está lá é o quase, como se pudesse ser “completamente quase”.

Já em seus ensaios -sobre arte, futebol, música e, de forma mais geral, sobre o Brasil-, Nuno Ramos não se fixa mais tanto na iminência e parte direto para os resultados, em análises tão claras quanto poéticas. Prestes a publicar dois livros, que dão sequência a sua dupla atividade em artes plásticas e literatura, Nuno fala, nesta entrevista, sobre alguns dos temas constantes em sua produção.

Entre eles, a aproximação entre as coisas e as palavras, o processo de institucionalização da arte e o caráter inevitavelmente “tardio” da arte contemporânea.

Entrevista

FOLHA – Você acha a arte inútil?

NUNO RAMOS – Acho que não há arte sem um lado inútil, algo que não caiba na vida nem no tempo. Você olha uma coisa antiga e parece que ela foi feita ontem. O azul da capela Scrovegni, de Giotto [do século 14], é tão recente quanto o azul de Yves Klein [1928-62]. No fundo, toda arte é contemporânea.

FOLHA – Mas, em algum outro momento da “contemporaneidade”, já se chegou à saturação de significados em que estamos hoje?

RAMOS – Concordo que o conjunto de obras de uma grande mostra possa parecer inacessível e saturado, em grande parte porque muito voltado para o blablablá curatorial, que muitas vezes neutraliza e adormece o bicho vivo que mora em tantas obras. Mas acho que há muita coisa boa rolando, e fica difícil ser pessimista diante de obras como as “Elipses” de [Richard] Serra, o teatro do sublime de Olafur [Eliasson], a solidez de um quadro de Paulo Pasta.

FOLHA – Alberto Tassinari, sobre sua obra, fala em um alpinista que escala ao mesmo tempo em que escorrega. Isso lembra Camus (1913-60), que, em “O Mito de Sísifo”, fala de um Sísifo orgulhoso de sua condenação, um “rebelde ativo”.

RAMOS – A diferença entre as duas imagens é que, no meu caso, erguer e perder a pedra formam um só movimento. Mas queria voltar à pergunta do começo. Embora não reconheça em obras individuais a saturação que você menciona, vejo no processo institucional uma pressão dissipadora, uma conspiração difusa pela mediocridade. Por isso, o artista hoje talvez devesse descobrir um sentido contemporâneo para um outro livro de Camus, “O Estrangeiro”. Um sentido de ambivalência.

FOLHA – A pressão institucional tende a destruir a ambivalência, a capacidade de ser estrangeiro?

RAMOS – A gente vive à sombra do movimento moderno, em que a polaridade arte-mundo era definida por negação. Hoje, esse confronto se esfacelou. No entanto, o que se busca numa obra de arte é ainda ar novo; a arte foi inventada para trair a mesmice da vida. O problema é que esse movimento já foi de alguma forma ocupado pelo jogo institucional. A “estrangeirice” hoje está na capacidade do artista, como um tatu convicto, de cavar o buraco da própria visão de mundo, de fixar e enraizar sua própria “poética”. Arte, é bom lembrar, é sempre uma espécie de visão, de mundo paralelo, um “como se”. O mais maluco é que quase não dá para imaginar fazer isso sem contato e contágio com as instituições (mercado, bienais, museus etc.), que parecem querer sobrepor o seu próprio “como se” ao das obras que abrigam. De novo, acho que ambivalência é a palavra-chave.

FOLHA – Tassinari fala de duas tradições do pensamento brasileiro. De um lado, Euclydes da Cunha, Oswald de Andrade, Gilberto Freyre, Nelson Rodrigues, Guimarães Rosa, Zé Celso, Glauber Rocha e Hélio Oiticica; do outro, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Niemeyer, concretos, João Cabral, bossa nova, tropicalismo. No meio: Carlos Drummond de Andrade. E afirma que você opera esteticamente nos dois campos. Concorda?

RAMOS – Drummond é a coisa mais livre que o Brasil produziu, o artista que topou olhar para este patrimônio peculiar brasileiro: o da indecisão constitutiva entre o moderno e o atraso, entre o gentil e o violento. Drummond descreveu esses dois polos contrários como irmãos gêmeos, amarrados, desencapando os dois fios e fazendo ligação direta entre eles. Dos dois outros lados, me identifico com o primeiro, talvez, pela estridência estilística, mas principalmente com o segundo, o lado Goeldi-Bandeira-Nelson Cavaquinho, que escapa desse nasce-morre drummondiano e mergulha direto na derrisão nacional. Fico pulando de um lado para o outro.

FOLHA – Em sua produção, em geral, vejo uma mistura de entusiasmo e cansaço, desencanto e promessa.

RAMOS – A palavra “tardio” se aplica um pouco a todos nós. A arte é ainda o buraco para o agora, a fagulha do diferente, mas alguma coisa tardia cerca tudo e, mesmo no meu trabalho, o Brasil já foi de certa forma convertido em cultura. É bom lembrar que as “Elipses” do Serra, um dos trabalhos mais potentes dos últimos anos, são, de fato, elipses -um sistema estranho de retorno. Ainda que fora da plenitude do círculo, algo ali quer voltar.

FOLHA – A crítica já destacou um aspecto alegórico no seu trabalho. Seus textos e obras são alegóricos, no sentido benjaminiano, de reconstruir o mundo a partir das ruínas, de ruínas que podem se positivar? Eu acho que você fez isso no “111”, por exemplo.

RAMOS – Concordo. Mas num certo sentido “111” é uma exceção, porque parti de significados postos no mundo (notícias de jornal, nomes dos mortos etc.). Eu não parto quase nunca desse ponto, mas da matéria, o que é sempre mais abstrato. Procuro um estado de matéria arruinado em que nascer e morrer não sejam opostos. Preciso da matéria em estado bruto, preciso que ela quase caia e quase se transforme em outra coisa. Esse ponto de virada é o núcleo do que quero -uma espécie de suspensão, de susto, da iminência da catástrofe, das grandes mudanças que a vida tem. Quando acho esse ponto, o resto parece encaixar-se.

FOLHA – Ambiguidade é uma palavra que você usa muito. Pensando em seu trabalho, Lorenzo Mammì fala de indefinição congênita, Tassinari, de indecisão entre os limites…

RAMOS – Exatamente. Acho que a passagem entre os opostos é instigante para mim. Nesse sentido, meu trabalho lida com alguma coisa pré-formada, que não se constituiu ainda. Os barcos de sabão, que fiz agora na exposição “Mar Morto” [no primeiro semestre, no Rio], pareciam geológicos. Procuro achar esse estado ambivalente entre o formado e o disforme, o sólido e o líquido, o cafona e o austero, o eufórico e o luto.

FOLHA – Já ouvi gente dizer, inclusive críticos, que considera um abuso colocar sambas como os do Nelson Cavaquinho (1911-86) em seus trabalhos, porque são “incriticáveis”.

RAMOS – O que é incriticável?

FOLHA – O samba e o próprio Nelson, como verdadeiras instituições, coisas de que todo mundo gosta…

RAMOS – Tudo é criticável -falar bem é criticar também. Não tenho medo de utilizar nada do que possa se oferecer para mim -esse medo me parece uma forma perversa de controle cultural. A cultura deve ser usada à vontade, comida com a boca aberta. Era só o que faltava: o Nelson Cavaquinho, que morria de fome anteontem, virar agora panteão nacional. Isso vem de um certo pânico de que aspectos da cultura voltem a misturar-se (artes plásticas e canção, neste caso). Procuro justamente conectar, pôr em comunicação, aquilo que parece isolar-se cada vez mais. A canção brasileira é uma espécie de utopia realizada, quando você encosta ali, tudo reage e se encaixa.

FOLHA – Existe uma tradição brasileira de crítica de arte que procura relacionar a forma social (aspectos específicos da sociedade brasileira) às formas artísticas particulares. O exemplo maior dessa tradição talvez seja Antonio Candido, mas autores como Roberto Schwarz, Mammì e Rodrigo Naves dialogam com ela. Como se relaciona com essa tentativa de leitura nas diversas áreas do fazer artístico?

RAMOS – O elemento verdadeiro dos meus ensaios é o elogio do objeto à minha frente, a tentativa de entrar, digamos, em “fase poética” com ele. Isso vem, eu acho, de uma outra vertente, da tradição crítica das artes plásticas, que tem origem em [Mário] Pedrosa e [Ferreira] Gullar e um momento decisivo no Ronaldo Brito, chegando aos críticos que são realmente próximos de mim: Rodrigo Naves, Alberto Tassinari e Lorenzo Mammì. Talvez essa leitura da cultura brasileira através de um desvio entre um modelo original e sua implantação entre nós, que está no núcleo do pensamento de Antonio Candido e Roberto Schwarz e que é importante também no livro do Rodrigo sobre a formação das artes plásticas no Brasil (mas não tanto na sua produção crítica), tenha sido substituída nos meus ensaios, meio sem querer (e sem formar, é claro, uma teoria), pela tematização de um desvio em relação ao espírito do tempo, à “agoridade” de cada época. É curioso como eu rendo mais falando de artistas como Paulinho da Viola ou [Oswaldo] Goeldi, marcados por um sentido de distância e de extemporaneidade. E mesmo no artista brasileiro de que mais gosto, o Hélio Oiticica [1937-80], claramente voltado para uma intervenção direta no seu tempo, fui buscar uma leitura a partir de suas contradições -a atividade misturada à passividade e ao torpor; o entrar na obra como buraco e refúgio dentro do mundo; a reversão do dentro e do fora na fita de Möbius tendo como preço um circuito infindável de retorno.

FOLHA – Quais são as referências artísticas que você mantém afastadas de seu trabalho porque admira, mas à distância? E quais são as que você quer possuir, incorporar?

RAMOS – Acho que, para manter o pique do trabalho, reduzi a expectativa pela obra-prima (não gosto completamente de nada do que fiz) e o pânico da influência. Tenho influências a torto e a direito, escolhendo ou não escolhendo, sabendo ou não sabendo. Há dois grandes tipos de influência -a “poética” e a “técnica”, que não se separam completamente. Tenho uma grande influência “técnica” do Frank Stella, no sentido daqueles relevões dele, que são muito importantes para mim. Mas meu trabalho é absolutamente diverso do dele no sentido poético -ele é um pragmático norte-americano e meu trabalho não tem nada com isso. Tenho uma influência poética, mais profunda, do [alemão Joseph] Beuys -um fascínio pelo que está dissolvido, um amor pelo desastre. Mas não acho produtiva, numa situação periférica como a nossa, a reivindicação literal pela originalidade. Nós temos um “delay” histórico inevitável, que é rico também, e temos que nos haver com isso. Na verdade, ao invés de buscar o que em nós é contemporâneo, talvez fosse mais rico procurar o que em nós é extemporâneo, deslocado no seu tempo, mas sem qualquer arcaísmo. Drummond tem grande dose de extemporaneidade, como Machado, Paulinho da Viola, Volpi ou Amilcar de Castro, e isso responde por grande parte da originalidade deles. Esse escorregão no tempo parece uma reação inteligente à ambivalência central de nossa presença no mundo -o estar “condenado ao moderno” simultâneo à impossibilidade radical de sê-lo completamente.

FOLHA – Seu trabalho há muito tempo inclui um diálogo próximo com críticos como Rodrigo Naves, Mammì, Tassinari e, agora, Paulo Sérgio Duarte. Isso parece fazer parte de seu próprio projeto. Podem até fazer reservas a alguns aspectos do trabalho, mas dessa forma mantêm viva uma tradição crítica em extinção, como a que existiu entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira.

RAMOS – Isso é fundamental para mim. Uma das caretices supremas do nosso tempo é transformar o crítico num ser enfatuado e ressentido -na verdade, há uma libido na crítica, um desejo por mais arte. O que a crítica verdadeiramente faz, mesmo quando fala mal, é pedir à obra que vá mais longe, que seja mais profundamente o que ela tiver de ser. O Brasil tem tradição disso, desde os anos 60, numa quase simbiose entre obra e crítica, e seria fundamental que o jogo institucional-curatorial entre nós pudesse aproximar-se dessa voltagem. Mas acho que essa era está se encerrando, porque agora há muito mais lugar para a obra no próprio mundo, e a crítica já não é tão umbilicalmente presa ao seu objeto. Eu vivi, e vivo, a transição entre estes dois modelos.

FOLHA – Você parece querer penetrar na linguagem das coisas, como se elas pudessem falar sem sua interferência. Nesse sentido, parece que há uma espécie de “teoria da linguagem”, como no texto de abertura de seu último livro, “Ó”.

RAMOS – Tem um tema que volta sempre -como seria se a palavra tivesse o poder de substituir fisicamente aquilo a que se refere? Isso trava o aspecto aéreo, gasoso, das palavras, que passam a querer carregar peso, corpo, suor. Isso não é uma teoria, mas volta sempre, e talvez queira compensar a loquacidade desenfreada das minhas coisas, como um freio ético, como se dar corpo às palavras pudesse diminuir a mentira delas.

Desenho da Folha

AMAQUINADEABRAÇAR – ensaio geral

Hoje tem ensaio geral d’A Máquina de abraçar, mas minha história com a peça começou 3 meses atrás quando a atriz Malu Galli invadiu minha casa e desandou a falar com enorme entusiasmo sobre o projeto, o texto, o autor, o autismo, Oliver Sachs, as atrizes etc. Malu tinha na cabeça a idéia de encenar a peça dentro de uma instalação/ambiente e achava que eu cumpriria bem essa tarefa. O convite não foi para construir um cenário mas sim um outro lugar diferente, sem nome, onde artes plásticas, cinema, música interagissem com a encenação. Me cerquei então do trabalho de alguns artistas para construir esse espaço e surgiu a idéia de dividir o galpão em 2 ambientes (ou 2 caixas como todos da produção estão chamando).

Na “caixa’ preta onde acontece a encenação existem 2 palcos um em frente ao outro e a platéia no centro. As cadeiras são giratórias e isso coloca o público em ação, uma hora você está na primeira fila, outra hora você está na última conforme a dinâmica das atrizes nos palcos. Numa outra caixa acontece uma exposição que antecede a peça. Como se o cenário tivesse escapado do teatro. Obras de 6 artistas: Caetano Gotardo, Chelpa Ferro, Eduardo Coimbra, Nino Cais e Rodrigo Marçal (som) dialogando com o tema da peça.

Chelpa Ferro

Videoarte francesa no Oi Futuro – segunda

Prêmio Sergio Motta – lista dos artistas premiados

Fotografias de Ivan Cardoso, hoje no MAM Rio

Inaugura hoje a exposição Prisioneiro do Rock – Fotografias de Ivan Cardoso, que trazem treze fotos de Raul Seixas registradas pelo fotógrafo e cineasta Ivan Cardoso.

Feitas em 1977, as fotos não aparecerem em nenhum dos álbuns do cantor nem foram tiradas como material de divulgação para a gravadora. A intenção do fotógrafo era registrar o artista durante seu processo criativo, sempre errático e regado a muito álcool.

A exposição acontece no MAM do Rio de Janeiro, e vai até o dia 1º de novembro.

Jorge Guinle no MAM – Rio

"O MAM precisa ser acolhedor"

Saiu na VejaRio de hoje essa entrevista com Camillo.

|

Fernando Lemos |

|

Luiz Camillo Osorio: “A arte é um dos melhores produtos do Rio” |

Novo curador do Museu de Arte Moderna (MAM), o professor e crítico carioca Luiz Camillo Osorio está determinado a recolocá-lo em seu devido lugar. Ou seja, voltar a ser um dos espaços mais importantes da cultura brasileira. Terá à disposição para trabalhar a Coleção Gilberto Chateaubriand, cedida há dezesseis anos em comodato à instituição, com 5 000 peças, e o acervo próprio, que reúne 6 000 itens. Economista com doutorado em filosofia na PUC, onde leciona, e formado em história da arte pelo Instituto de Arte Contemporânea de Londres, Osorio pretende atrair patrocinadores e incrementar a programação. “Vamos articular as várias linguagens para atrair um público, digamos, periférico, de dança, arquitetura, cinema”, afirma. “A arte carioca é um dos melhores produtos feitos aqui. Temos de estar à sua altura.” Leia a seguir os principais trechos da entrevista do curador a VEJA RIO.

![]() O papel

O papel

“O MAM precisa retomar seu papel de discutir a arte contemporânea. Todo museu deve ser uma combinação de escola, por seu caráter de formação, e laboratório, devido à função de experimentar. Tem de combinar a leveza do entretenimento com a atividade intelectual.”

![]() A curadoria

A curadoria

“Uma boa curadoria dá ao público a possibilidade de dialogar com as peças, pois a arte contemporânea pode correr o risco de ser excludente. Além das exposições em si, ela abre a perspectiva de pesquisar e debater a coleção.

![]() Primeiras medidas

Primeiras medidas

“Tenho uma agenda a cumprir. A partir de 2011, posso pensar em projetos próprios. Quero convidar pesquisadores capazes de desdobrar seus trabalhos em exposições. Um exemplo é a tese de doutorado da professora Ana Luiza Nobre, da PUC, sobre arquitetura, arte e design nos anos 50. Pretendo trazer o debate da arquitetura e design aqui para dentro.”

![]() Fórmula

Fórmula

“Para conquistar um público fiel é preciso criar uma agenda. O ideal é que todo ano haja uma exposição de um artista moderno morto, como é o caso da mostra de Jorge Guinle. Outra boa atração periódica é um panorama de um artista vivo consagrado. É importante também que a programação dedique espaço a jovens artistas, mais experimentais. Além de manter uma exposição permanente do acervo com obras importantes de Tarsila do Amaral a Antônio Dias e Cildo Meireles.”

![]() Mudanças

Mudanças

“O museu precisa ser acolhedor. Há poucos lugares para que as pessoas se sentem no MAM. Vou sugerir que o restaurante Laguiole abra uma passagem para a área de exposições no 2º andar. Assim, o visitante poderá tomar um café sem sair do prédio. Pensamos também em refazer o site, que pode ser um ótimo instrumento de apresentação da casa.”

![]() Aporte financeiro

Aporte financeiro

“Somos uma instituição privada com conselho, presidente eleito e que deve se gerir. É fundamental ampliarmos nosso quadro de mantenedores. Hoje são apenas dois, Petrobras e Light. Só vamos conseguir isso com boas exposições, mas para incrementar a agenda precisamos aumentar a captação. Uma ideia é segmentar os patrocínios: uma empresa se responsabiliza pela biblioteca, outra pela área de educação…”

![]() MAM

MAM

“Trata-se de um lugar privilegiado. Além do baita acervo, ele é cercado por jardins de Burle Marx e pela Baía de Guanabara. Os museus de arte moderna são vitais. Nossas três concorrentes para sediar a Olimpíada – Madri, Tóquio e Chicago – possuem instituições de ponta.”

![]() Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

“A cidade está muito acomodada. Ela nunca foi só um balneário e tem de retomar seu papel de polo produtor cultural. Os artistas trabalham aqui, mas suas obras são vendidas fora do estado. Vamos articular as várias linguagens e atrair um público de dança, arquitetura, cinema… A arte é um dos melhores produtos da nossa cidade, e o museu tem de estar à sua altura.”

AMAQUINADEABRAÇAR

Eduardo Coimbra, Asteroide #3

A máquina de abraçar é um texto inédito de José Sanchis Sinisterra, escrito em 2002. Em 2007, quando veio dirigir Malu Galli em “Diálogos com Molly Bloom”, Sinisterra entregou este texto pra ela e pra Marina Vianna, a pedido das duas. Mas, Malu quando leu… só pensava em dirigir… por quê não? Daí nasceu o projeto de encenar A máquina de abraçar; um cochilo de tarde, a lembrança de um filme… E a idéia já estava fixa!

Malu então convocou um time de craques e eu tive a honra de ser chamado para cuidar da direção de arte do espetáculo. Para reforçar a tropa visual convidei Chelpa Ferro, Eduardo Coimbra e os paulistanos Nino Cais e Caetano Gotardo para ocuparmos o galpão do Jardim Botânico. MaqAbraç é como estamos chamando essa exposição que antecede a peça. Um outro lugar diferente, sem nome, onde o espectador será estimulado com elementos que estarão na peça a seguir. Imagens, sons, plantas, objetos, uma paisagem inventada dentro da cabeça. Como se o cenário tivesse escapado do teatro.

Estamos em plena montagem, uma reta final que tira o sono e nos enche de pavor e alegria.

A Máquina de abraçar estréia dia 24 de setembro e tem no elenco as atrizes Marina Vianna e Mariana Lima, tradução de Eric Nepomuceno, luz de Maneco Quinderé, figurino de Domingos Alacântara e direção musical de Rodrigo Marçal do Estúdio Arpx. O espetáculo é uma realização da Machenka produções, produzido pela Pequena Central / Fernando Libonatti.

O blog da Máquina está no ar.