Maria do Carmo Pontes, a correspondente avançada do b®og em Londres (com foto e micro-perfil aí na barra lateral), mandou a segunda coluna MC LDN.

Ela começa assim…

Vi a exposição que narro abaixo em novembro do ano passado no Museu de Arte Moderna de Paris, após sair cabisbaixa da hermética “Chasing Napoleon” no vizinho Palais de Tokyo. Não consegui ver mais nada o dia inteiro, tão absorta fiquei ao conhecer Apichatpong Weerasethakul. A exposição retomou minha fé na possibilidade de emoção nas artes plásticas.

Na semana passada participei de uma conversa com Apichatpong no BFI. Timidamente levantei a mão e perguntei sobre o porque da arma na exposição. Ele disse que quis fazer um paralelo entre a violência real dos filmes com um objeto de plástico. Não me convenceu (na verdade nem ele se conveceu, acho eu, tendo me perguntado se ele havia respondido a minha pergunta após sua fala, ao que respondi que sim, claro, afinal não ia começar uma discussão curatorial na presença de 200 pessoas). Acredito que tenha sido obra de um cineasta inseguro querendo justificar sua presença num museu através de um elemento escultórico. Apichatpong faz com uma graça admirável a intersecção entre o cinema e as artes plásticas. Dois dias antes da palestra ela havia sido premiado com o grande prêmio de Cannes com “Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives” e neste ano ainda participa da 29a Bienal de São Paulo. Alguns de seus filmes podem ser vistos no site da Animate Projects e mais informações sobre o artista podem ser encontradas no site da sua produtora Kick the Machine. Atualmente ele está em cartaz com Phantoms of Nabua no BFI de Londres.

Phantoms of Nabua, 2008. Filme

Primitive, 2009. Filme de dupla projeção

E aqui o texto dela…

Apichatpong Weerasethakul – Primitive

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

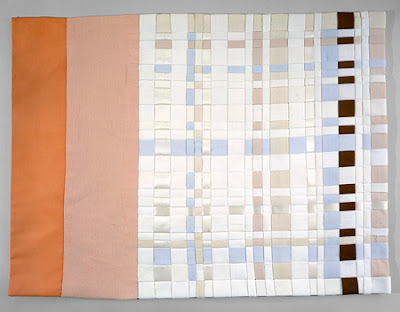

Oito filmes, fotografias, desenhos, livros e esculturas compõe a exposição “Primitive”, do tailandês Apichatpong Weerasethakul, inspirada no livro “The Man Who could recall his past lives” , escrito por um monge. As obras foram realizadas em Nabua, um vilarejo no nordeste da Tailândia, e mostram a vida de meninos tardios desta região, ocupada pelo exército tailandês entre os anos de 1960 e 80 para controlar os rebeldes comunistas. Os filmes acontecem na intersecção entre documentário e ficção, onde esses meninos sem pai interpretam a si mesmos para a câmera.

O primeiro filme “Phantoms of Nabua”, é mostrado logo na entrada da exposição. Única obra exposta que não faz parte do projeto “Primitive”, o filme começa com uma paisagem noturna onde há um poste de luz entre árvores. Desce a câmera e aparece uma tela de projeção no chão, seguindo para um plano aberto deste ambiente escuro e rural com repetidos trovões. Um personagem sai de casa e caminha, aparecendo junto a um grupo no local da primeira cena, onde a tela projeta imagens dos trovões como que se agora presos na ficção. Os meninos tascam fogo numa bola e começam a jogar futebol com ela. Conforme passa de um pé a outro, a bola deixa faíscas no chão, e estas são, junto com o poste e a tela, as únicas luzes da cena. Num chute, a bola atinge a tela, que queima lentamente, revelando o projetor atrás. Com este filme Apichatpong apresenta todos os elementos compõe o universo da mostra: luzes, budismo, memória, natureza e a fronteira tênue entre inocência e perversidade. Mais ainda, ao apresentar a ação dentro da ação o artista revela a estrutura da exposição, onde as obras são dispostas de forma a emancipar o olhar do espectador ao papel de agente das obras.

O segundo espaço expositivo apresenta grandes ampliações fotográficas dos personagens dos filmes, uma passagem budista do livro inspirador, livros e uma metralhadora falsa disposta verticalmente a partir do chão. Desnecessário apresentar tantos elementos literais, a introdução dos atores e a presença física da violência. Ao entrar numa porta à direita, o espectador se depara com uma sala onde seis filmes de dimensões variadas são projetados simultaneamente: uma grande tela pendurada no teto logo na entrada, duas telas paralelas logo atrás também dispostas a partir do teto e outras três alocadas na parede. Alem dos filmes, nesta sala há dois desenhos de casas em fogo na parede expostos como caixas de luz. Ao tornar metade das projeções escultóricas, Apichatpong transforma a leitura dos filmes possível de ambos os lados da tela. Se posicionando no centro da sala, o espectador se coloca no centro da ação, de onde vê o desenrolar de todas as histórias, quase que contínuas ainda que singulares: os trovões que caem repetidamente, os meninos cheios de energia mas que sem outros meios usá-la, correm, e constroem naves espaciais imaginárias.

Tal qual uma narrativa, o espectador atravessa uma porta anexa a esta sala, e se depara com uma projeção dupla de grandes proporções, que ocorre na nave construída anteriormente. Esta se tornou o habitat desses jovens, lugar de segurança e conforto onde dormem, comem e sonham. A projeção dupla é narrada, com uma imagem complementando a outra e ambas complementando a fala, de forma que cada pedaço dessa dialética fornece um elemento para a síntese, que é ambígua, assim como o é o comportamento desses jovens, já não ingênuos. Em dado momento do filme, o narrador se dirige ao espectador, quase imperceptivelmente, como se perguntando: você me escuta?

Maria do Carmo Pontes, maio de 2010