O professor e curador Felipe Scovino me entrevistou no ateliê da Rua Joaquim Silva na Lapa em fevereiro de 2009 em duas manhãs consecutivas para o seu livro Arquivo Contemporâneo (editora 7 Letras). Ontem reli a entrevista e resolvi publicá-la aqui no b®og inserindo imagens de algumas obras mencionadas. Segue a dita cuja.

Felipe Scovino – Como você analisa as transformações do objeto artístico no percurso entre a geração de artistas que iniciou sua produção após a dissolução do grupo neoconcreto e a recente produção plástica brasileira? Como você situa o seu trabalho nesse atravessamento?

raul mourão – Eu não conheço muito sobre a história do objeto de arte, minha formação é desorganizada e caótica. Estudei dois anos de comunicação, seis meses de economia e dois anos e meio de arquitetura. Passei uns três anos frequentando vários cursos na Escola de Artes Visuais do Parque Lage – aonde cheguei acidentalmente – e assisti a algumas aulas do Ronaldo Brito na Unirio. Passei muitas horas na biblioteca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ) lendo e vendo imagens. Uma obra do Luciano Fabro teve uma especial importância para que eu viesse a me interessar por arte. Antes de chegar à arte brasileira, vi muito Picasso, Cézanne, arte povera, Joseph Beuys, Andy Warhol, Jackson Pollock, Willem de Kooning. O que sinto é que existe uma potência da visualidade que começou no neoconcretismo, percorreu as décadas de 1960 a 1990 e chegou à novíssima geração. E essa potência tem a ver com o Brasil. Ela foi inventada em um dado momento pelo neoconcretismo, que estava conectado com outra produção, de outro lugar, e achou aquela potência vibrante. Aqueles artistas entendiam aquilo, queriam falar aquela língua, tocar aquele som que estava sendo tocado em outro lugar. Vou dar algumas voltas aqui. Depois dará trabalho para tentarmos extrair alguma coisa dessa resposta, mas talvez seja assim o tempo inteiro a nossa conversa. As artes visuais são lidas como coisas estranhas que não são entendidas pela maioria; são combatidas por jornalistas e desprezadas pelo governo; não possuem institucionalmente um lugar; e lidam, portanto, com a dificuldade de se afirmar e com a fragilidade na sua estrutura. Esta advém de ela não ser um bem cultural da nação, de não sabermos quem é Hélio Oiticica ou Amilcar de Castro, apesar de a cultura brasileira ser absolutamente poderosa e reconhecida em diversas áreas: música, literatura, cinema, arqui- tetura, teatro, dança. Cada um desses campos da atuação do pensamento humano e poético, que compõem a cultura, já tiveram seu grande momento na história do país desde o século passado até agora. Em algum momento a arquitetura brasileira foi excelente. não o tempo inteiro. Pela mesma situação passaram as artes visuais. Mas desse período que você mencionou, as artes visuais cada vez vêm se mostrando mais maduras e, portanto, não são mais um truque. Não é um grupo de amigos isolados que efetivou alguma ação, mas uma pequena história composta por pessoas que aprenderam a olhar coisas, a vida, o Brasil, entre outras coisas, porque tiveram contato com as obras de Amilcar de Castro, Iole de Freitas, Carlos Vergara e Aluísio Carvão. Antonio Dias, Waltercio Caldas e Tunga são figuras fundamentais na minha formação. Não é apenas a construção de uma história, mas também a conexão e o diálogo criado entre estas obras e esses autores.

FS – Você não acha que existe uma linha mestra de pensamento plástico que atravessa as artes visuais brasileiras durante o século XX, mais notadamente na sua segunda metade, que seria o construtivismo? Uma pesquisa que atravessará o trabalho de Waltercio Caldas, Antonio Dias e chegará à sua pesquisa e à de José Damasceno, por exemplo?

rm – Durante todo o século XX não, porque a minha obra pode não ter relações com o velho construtivismo. Penso que há conexões reais, legítimas, emocionais, no campo abstrato imaterial e no campo da poesia, que amarram esses artistas de uma forma poética, crescente e pública. O que me fascina é ver um desdobramento. Até pouco tempo, eu não sabia se a geração de hoje estava interessada em manter esse diálogo, porque eles estavam destruindo rapidamente qualquer tentativa de conversa com os seus antecessores. Fiquei receoso de haver um enfraquecimento, mas hoje posso dizer que há entre 10 e 20 artistas para os quais podemos passar o bastão. Tomara que apareçam outros depois deles. Eu gosto de observar as redes de pensamento, imagens e de trabalhos. Tenho curiosidade em saber se o trabalho da Renata Lucas estabelece uma conexão com o do Nelson Felix, pelo fato de cortarem lajes e paredes. São histórias humanas em permanente contato.

FS – A arte também é uma espécie de investimento poético a longo prazo. O artista precisa de tempo para encontrar a sua linha de investigação, estabelecer uma coerência em seu trabalho. Quer dizer, tudo isso dá uns bons quinze anos.

rm – não sei se hoje há mais regra. A velocidade é totalmente diferente. Estamos diante da construção da sensibilidade “pós-pós-moderna” (inclusive essa ideia tem conexão com o conceito de altermodernismo de Nicolas Borruiad e se conecta com um texto que li chamado “Homem Máquina”, de Luiz Alberto oliveira). O homem está experimentando uma coisa que é diferente da sensibilidade moderna. Lembro-me do curso que fiz com Paulo Venancio Filho chamado “Aspectos da sensibilidade moderna” [na Universidade Santa Úrsula, em 1992], onde a cada aula ele comentava sobre um ou dois artistas além de um pensador, que formatariam o conceito de “sensibilidade moderna”. A transformação violenta da sensibilidade humana ocorreu com o advento da grande cidade, com a imprensa onde todos leem a mesma notícia. Freud, Chaplin, Baudelaire, Walter Benjamin, Picasso são personagens desse momento.

FS – Que se manifesta aonde?

rm – Se manifesta na vida de cada ser humano que está acompanhando as mudanças gigantescas que passamos a cada dia em períodos cada vez mais curtos.

FS – É uma questão temporal.

rm – É uma questão da sensibilidade. É a maneira de ouvir, falar, pensar, comer. Está havendo uma mudança no homem.

FS – Uma ansiedade?

rm – Não, não é desse terreno. As pessoas querem ouvir (em alto volume) mais de uma (curta) música ao mesmo tempo. Elas querem mudar de canal instantaneamente, querem acelerar as faixas do CD. As pessoas estão vivendo um mundo Google. Já “viram” tal pessoa mas não sabem quem é. O acervo cultural da humanidade estará disponível on-line. A sensibilidade está mudando.

FS – Esse excesso de informação de certa forma desinforma ou cria desvios de certezas.

rm – Não é só informação. Estamos diante de uma revolução da comunicação humana. Eu falo com mais pessoas do que falava antes. Descobriram que falar, trocar ideias e estar informado é bom. Mas hoje podemos falar com 20 parentes e amigos ao mesmo tempo, seja no Messenger, Skype ou Facebook. Seu projeto poderia ter um blog e dessa forma eu já teria lido a sua entrevista com o Tunga antes da nossa conversa. A concepção de pós-modernidade, criada há cerca de 20 ou 40 anos, chegou antes da hora, porque ela só está chegando agora para o homem comum. Na década de 1980, quando aparecia “pós-modernidade”, eu pensava “mas nem acabou ainda essa modernidade”. Mas agora acabou. É como se você tivesse mudado da escala da cidade para a escala do planeta. Dentro de cada metrópole os homens estavam conectados entre si, mas agora todos os homens da terra podem se conectar. O mundo virou uma grande cidade. Eu sou membro do mundo inteiro. Hoje, a criança que ao mesmo tempo joga videogame, assiste à televisão e está no orkut, não está gerando um problema, mas treinando suas qualidades. Estas crianças serão os diretores de museus, críticos e artistas de amanhã. Sou somente um observador curioso das transformações que estão acontecendo. Estamos apenas no começo das mudanças. Na época do telefone preto de disco em que tínhamos que falar com a telefonista para completar a ligação. Estamos falando de transformação do pensamento e de sentires que estão ocorrendo por causa das revoluções tecnológicas, digitais, e cujo eixo é a comunicação humana. Estamos conversando nesse momento e para que eu possa ilustrar um pensamento ou que você entenda melhor uma ideia, faço um desenho numa folha de papel. Eu recorro a uma imagem para ilustrar melhor a minha fala. Atualmente, cada pessoa tem um bloco de desenho para falar com o outro pela internet. Esse bloco pode seguir acompanhado de um vídeo, PowerPoint ou fotos. Então todos possuem uma ferramenta para melhorar a conversa. Dialogar, hoje em dia, não é apenas emitir sons ou escrever para o outro, mas agregar cada vez mais informações e suportes.

FS – Já começa pelo fato de que cada vez menos eu escrevo a lápis.

rm – Há várias pessoas que nunca escreveram. Isto não é pior nem melhor.

FS – É apenas diferente. Vou dar outro rumo à nossa conversa. Como foi a experiência de dividir ateliês (com José Damasceno, em 1990; e com Angelo Venosa, Cassia Castro, José Bechara e Luiz Pizarro, em 1992)? Há algum tipo de intercâmbio de ideias?

rm – O meu primeiro ateliê foi com o Damasceno [em 1990] no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A experiência durou aproximadamente seis meses. Depois tive ateliê no mesmo prédio onde já se encontravam José Bechara, Angelo Venosa, Cássia Castro, e por um curto período, o Luiz Pizarro. Isto foi em 1991. Eu e Damasceno começamos a nos interessar por arte na mesma época e nos tornamos cúmplices. Conversávamos, anotávamos, desenhávamos. Tínhamos projetos juntos, também. Mas a experiência de dividir o ateliê com ele foi muito rápida. Depois fui para o outro ateliê, que já oferecia muito mais recursos. Eu já tinha um pequeno montante para comprar material, concretizar os projetos. Passaram também por aquele ateliê Daniel Senise e Simone Michelin. Depois desse momento, fiquei sem ateliê durante um longo período, tive ateliê em casa, até que me instalei no ateliê da [Rua] Joaquim Silva, no bairro da Lapa, Rio de Janeiro. Éramos eu, Ricardo Basbaum, Eduardo Coimbra, Helmut Batista e Bia Caiado procurando um espaço para montar uma galeria, um espaço de arte, um centro de experimentações. Depois começou a acentuar o lado de galeria, com o intuito de abrigar os nossos projetos, que eram na época: Agora e Capacete Projects.

FS – Ou Capacete Entretenimentos.

rm – O projeto do Helmut teve vários nomes, mas o título Espaço Agora/ Capacete surgiu na última hora. Estávamos nos aproximando da inauguração [em 2000], que contaria com uma apresentação do Chelpa Ferro chamada A garagem do gabinete de Chico. Portanto, precisávamos imprimir os convites, press-releases, enviar para a imprensa, mas não tínhamos o nome do lugar. Então, alguém disse: “Galera, não há mais tempo. Vamos colocar Espaço Agora/Capacete”. Eu achava um nome engraçado e explicava mais ou menos o que era. Um lugar, um espaço, uma sala do Agora com o Capacete. não era nenhum nome incrível, mas funcionava.

FS – Explique um pouco como se deu o encontro desses dois projetos.

rm – Estávamos procurando um imóvel para alugar que abrigasse os dois projetos, Agora e Capacete, e onde deveria haver exposições também. Helmut achou esse imóvel, cujo térreo se prestava perfeitamente para o que queríamos. Só que estavam alugando não só o térreo como o prédio inteiro. Eu e Coimbra estávamos sem ateliê e alguém falou: “Vamos juntar sete pessoas que queiram ter ateliê e ficamos com o térreo”. Conseguimos facilmente ratear isso. Os sete primeiros foram: eu, Paula Trope e Eduardo Coimbra, no primeiro andar; Tatiana Grinberg no 201; Marcos Chaves no 202; Basbaum no 301; e, Carlos Bevilacqua no 302. Era um ateliê coletivo, mas com salas individuais, em cima de uma galeria. Com o Coimbra e o Basbaum, eu tinha atividades constantes por conta do gerenciamento do Agora. os outros artistas, com exceção da Trope que eu não conhecia, eram antigos amigos. Agora/Capacete foi uma experiência inédita no Rio de Janeiro, e sensacional. Realizamos exposições de Fernanda Gomes, Tatiana Grinberg, Lívia Flores, Brígida Baltar e Thiago Carneiro da Cunha, entre outras, além de palestras, projeções, etc.

FS – Como surgiu o Agora?

rm – Por influência do Helmut Batista. Ele já tinha feito exposições e encontros no apartamento da Paissandu. Então resolvemos criar o Agora. Organizamos na Fundição Progresso uma exposição minha e da Laura Lima e depois uma palestra do [Antoni] Muntadas. A idéia era fazer um projeto do it yourself. Pensávamos: “Por que nós, artistas, não podemos ter uma galeria? Por que temos que requisitar ao MAM-RJ ou à Funarte? Vamos agitar”. o Agora é filhote do Visorama e da Moreninha.1 Eram reuniões de artistas, conversando e dividindo idéias. Éramos artistas dispostos a abandonar os nossos próprios trabalhos e fazer algo que fosse de interesse da coletividade. Era um desejo maior do que a dimensão pública que cada trabalho já possuía. É uma atuação em outra esfera, a do contato direto com o público. A idéia era se posicionar em todos os lugares, e não só no nosso lugar privilegiado de artista que está fazendo coisas no ateliê, dando entrevistas e participando de debates. As coisas estavam andando muito devagar. Tatiana Grinberg, por exemplo, tinha chegado depois de dois ou três anos em Londres, trazendo vários trabalhos interessantes. Para eles serem exibidos no MAM-RJ, era preciso esperar pelo menos dois anos. Então tivemos a ideia de nós mesmos fazermos a exposição: escreveríamos, produziríamos e exibiríamos. Foi isso que nos motivou a abrir o espaço. É esse sentimento de querer mostrar, fazer e colocar os nossos trabalhos na cidade. Colocar para jogo. A Casa 7 fez isso em São Paulo, paralelo a uma Bienal, se não me engano, assim como o Marcos Chaves e o Ricardo Becker fizeram no Rio de Janeiro. O Capacete permaneceu durante pouco tempo nesse prédio. O curioso é que, apesar da potência que o prédio criou, com as suas constantes trocas e vernissages, os artistas não se visitavam tanto nos ateliês.

FS – Os sete artistas do prédio não trocavam ideias?

rm – Nós não nos encontrávamos muito. Eram horários desconectados. Lembro-me de ter entrado raríssimas vezes no ateliê do Marcos Chaves ou do Bevilacqua. Não era um ateliê coletivo, mas um condomínio de ateliês. O intercâmbio de ideias acontecia mais entre mim, Basbaum e Eduardo Coimbra.

FS – Por causa da revista Item? 2

rm – Não, por causa das atividades do Agora. Eu já não era mais da revista naquele momento. Saí da Revista no segundo número. Estava me dedicando a várias atividades e por isso decidi sair. Coimbra e Basbaum têm a verve da discussão e da escrita; esta não é a minha vocação principal.

FS – A Item nasceu quando vocês se instalaram aqui?

rm – Não. A Item é muito anterior. A revista também tinha essa ideia de agitar ou penetrar no circuito de arte de modo a oferecer outra voz e falar com um público maior. Assim como foi o Visorama. Voltando ao Agora, ele acabou porque não tínhamos um projeto comum para os próximos dois ou três anos. Nessa época, Basbaum e Chaves saíram do ateliê. Uma nova confi- guração passou a se formar. Muitas pessoas passaram por aqui. Coimbra também saiu. Tornei-me síndico do prédio no lugar dele. O que era galeria virou depósito dos ateliês. Se naquela época já não havia muita comunicação, nessa segunda não havia nada. Durante um tempo, havia projetos que nem sequer eram ateliês de arte. O prédio ganhou outra cara até que, há cerca de um ano, eu voltei a investir mais tempo no ateliê e no prédio, e trouxe de volta o espírito de ser um prédio apenas de ateliês de arte.

FS – Como eram as gestões das exposições? Como vocês criavam recursos para montar as exposições?

rm – Antes de existir o espaço físico, o Agora nasceu como uma ideia, um projeto cuja sigla, inventada pelo Basbaum, significava Agência de Organismos Artísticos. A idéia era organizar palestras, exposições e editar livros. Havia essa liberdade no seu estatuto conceitual inicial. Fizemos um evento no apartamento do Helmut Batista de apresentação e captação de recursos para o projeto, baseado na venda de múltiplos com tiragem de 100 exem- plares. Os associados fundadores contribuiriam com R$ 100 por mês e ao final do ano receberiam quatro múltiplos, de autoria do Helmut, Basbaum, Coimbra e outro meu. A cada ano trocaríamos os artistas. Chegamos a fazer duas edições.

FS – E esses múltiplos seriam vendidos no Agora?

rm – Os múltiplos podiam ser comprados. No primeiro evento conseguimos 50 associados, o que já era suficiente para alugarmos o imóvel e para o projeto acontecer. Quando inauguramos, fizemos outro evento para vender os múltiplos. Conseguimos mais associados. Em julho de 2001, o Espaço Agora/Capacete foi selecionado pelo programa Petrobras Artes Visuais. o projeto aprovado incluiu a realização de seis exposições, a publicação de dois números da revista Item e a construção de um site. Nós ainda continuávamos com os associados e as pouquíssimas vendas de múltiplos, porque nunca nos posicionamos como um espaço comercial, o que foi um erro. na época, defendi durante um tempo, mas fui convencido de que não devia ser. Chegamos a ser convidados a participar da feira internacional de arte ARCo, mas não tínhamos estrutura naquele momento. Penso que [a galeria] A Gentil Carioca3 é um desdobramento do Espaço Agora/Capacete. É um projeto de artistas, que se posicionou desde o início como uma galeria, um lugar de negócios, e acho um dos projetos mais interessantes da cidade. Marcio Botner [um dos sócios diretores da A Gentil Carioca], em suas palestras, sempre se refere a nós como uma experiência inspiradora.

FS – A constituição de sua prática artística não está apenas direcionada para o trabalho plástico. Você já foi coordenador de um espaço de arte (Agora e depois Espaço Agora/Capacete), editor de duas revistas de arte (Item e o Carioca), artista gráfico e diretor de arte. De que forma esse agenciamento de funções e categorias atravessa o seu trabalho? E como pensar o lugar do artista visual hoje em dia, que cada vez mais deixa de ser um criador e formador de ideias instalado em seu ateliê e passa a ocupar lugares que permitem a visualização e circulação de obras em outros locais que não exclusivamente museus e galerias?

rm – Essa experiência de ter trabalhado no set de filmagem de várias produções, clipes, documentários, comerciais e programas de tv foi muito importante para minha formação. No meu trabalho, tenho uma meia dúzia de vídeos realizados, mas tenho uns 10 novos roteiros já escritos. Hoje tenho um projeto de longa-metragem para cinema que é decorrência disso. Falta um pensamento para o meio de arte de construir “escolas”. Há uma ou outra escola de cinema e teatro, mas como o meio é precário, a cultura é tratada com desprezo; não há um lugar que privilegie o conhecimento e o debate sobre arte. O curioso é que, mesmo sem escola, temos uma produção artística fascinante e delirante. [o antropólogo] Hermano Vianna disse em entrevista que o Brasil é um país fazedor de cultura e de festa. Uns sabem fazer guerra, outros fazem vinho ou computador e nós sabemos fazer festa. Carnaval, Parintins, Réveillon, Rolling Stones na Avenida Atlântica… Vianna é uma pessoa importante na minha formação, assim como o Roberto Berliner, diretor de cinema, de quem fui parceiro em inúmeros trabalhos. os outros mestres foram o fotógrafo e DJ Maurício Valladares, o poeta Chacal e por último Carlos Vergara. Quando achava que não precisava mais estudar, conheci o Vergara há cinco anos. Trocamos várias ideias incríveis o tempo inteiro. Quanto ao meu trabalho, é importante dizer que eu não tenho método. Se tenho, é o processo de contaminação. Não tenho um olhar sobre meu trabalho com disciplina. O meu trabalho no cinema era uma atividade para ganhar dinheiro, viver e continuar fazendo arte. Se possível, tentava dialogar com o meu trabalho plástico, mas não era a questão. Tem várias situações de pensamento visual, raciocínio, humor e construção de uma imagem que levei do cinema para as artes visuais. E a contaminação contrária também existia. O trabalho como coordenador do espaço de arte está muito imbricado com a experiência que adquiri nos sets de filmagem, de implementar uma lógica de produção. O tempo inteiro tem uma coisa que permeia, porque é a mesma pessoa que está fazendo isso tudo. Já viu alguém fazer uma coisa separada da outra? “Porque fulano mistura arte e vida.”. Quem é que não faz assim? Mostre-me um artista que não faça isto. Ele deve ser genial. Meu trabalho é resultado das coisas que vejo, das conversas que tenho, das minhas leituras e dos filmes que assisto. Minha rotina é criar imagens, planos, experiências, solidificar a minha visão sensível do mundo. A série das grades fala um pouco sobre isso. Essa era uma paisagem que me incomodava, que eu vi tomar conta da cidade. Estou tentando atender aos impulsos do sensível que aparecem, colocando-os em forma de projeto para depois se estabilizarem em obras.

FS – Essa questão de interpretação da obra não depende tanto de você no sentido de que a obra, quando sai do seu ateliê, passa a pertencer a uma razão que não é sua.

rm – Concordo. O problema é que essa dimensão é experimentada por uma microelite. A cidade está impregnada de pontos de máxima criatividade, só que isso não reverbera. O turista chega ao Rio e não sabe o que acontece culturalmente. Não tem ideia do número de ateliês, companhias de dança ou de teatro que existem. Está tudo escondido e portanto a massa não experimenta. Ficamos, então, menos sensíveis e interessados.

FS – Mas as artes visuais têm um problema, porque o seu discurso, em algumas situações, não é tão aparente quanto o cinema.

rm – Isso que você está dizendo que é um problema foi uma vantagem até outro dia. Por ser uma atividade que não é uma indústria e não está organizada – era um mercado pequeno de comprar e vender na década de 1960 que só mudou em meados dos anos 1990 – as artes visuais proporcionam ou privilegiam a experiência. Elas foram, num determinado momento, o movimento que contaminou todas as outras áreas de pesquisa artística. Agora está acontecendo menos experimentação, porque há uma mudança no mercado (apesar disso ser passageiro).

FS – Por que você acha isso?

rm – Hoje há o fenômeno das feiras de arte, depois de termos passado pelas bienais. É algo fantástico, mas é um negócio, não há pensamento. o “melhor” de cada galeria está presente nas feiras. É muito educativo para qualquer pessoa que goste de arte e que queira ter uma informação condensada num espaço curto de tempo. Mas o foco é o volume negociado. Falo isso baseado na minha intuição, porque não estou presente na maioria das vezes nessas feiras. É fundamental que o mercado esteja fortalecido, porque senão correríamos o risco de não ter o que ocorre hoje. Com esse investimento, as instituições museológicas também se fortalecem e inserem cidades no mapa do mundo.

FS – Hoje em dia é um mercado de valores e não de ideias.

rm – Sim.

FS – O mercado está agregando valor a uma determinada obra. Esse é o perigo.

rm – Concordo. Mas caberá a nós – críticos e artistas – o equilíbrio desses elementos. Falta parceria e uma cadeia de pessoas mais capazes, com mais energia empreendedora, de gerenciar os museus e criar associações, leituras e conexões entre as experiências criadas no âmbito artístico brasileiro, independente do tempo. Opero com o contemporâneo no meu trabalho. Tem leitura da Mira Schendel, assim como tem Simpsons, Quentin Tarantino, irmãos Cohen, Pedro Almodóvar, Machado de Assis, Nelson Rodrigues. O meu trabalho é altamente contaminado pelo exterior. O artista é uma pessoa privilegiada quando sai para andar por três horas e afirma que isso é trabalho. Andar observando a cidade, simplesmente flanando. Em relação à arte brasileira, o que importa para o espectador comum, para o amante de arte, é olhar para essa produção e se sentir estimulado com cada um desses momentos. Há centenas de artistas que me fazem acreditar que há uma arte brasileira coerente e potente, passando inclusive pela geração mais nova.

FS – Qualquer geração tem trabalhos bons e ruins.

rm – O que estou querendo dizer é que a curva é ascendente ou pelo menos cheia de energia. Há pessoas que acham que ela está decadente, outras que ela está estagnada. Penso que ela está levemente ascendente. Se ela é melhor ou pior, não importa, mas sim que há uma potência acontecendo, porque se deslocarmos essa linha investigativa de produção para o cinema, observamos que nas décadas de 1940 e 60 o cinema era ótimo, mas a indústria nos anos 1970 e 80 decaiu. Mas agora novamente o cinema voltou a ser inventivo. Essas situações são cíclicas. Não há garantia de que a qualidade da produção se manterá. Há ostracismo e decadência nessas trajetórias.

FS – De que modo as novas linguagens midiáticas influenciam a sua obra? É interessante observar que o seu Caderno de anotações (2003) não é preenchido por desenhos, rascunhos, rasuras, imagens feitas à mão, mas por um vídeo digital. Qual é a importância do desenho ou do projeto na constituição das suas obras? Como funciona o seu processo de criação?

rm – O desenho é onde tudo começa. Depois ele segue para o computador. Caderno de anotações foi uma forma de fazer com que todos que fossem à galeria tivessem um momento de folhear os meus blocos de desenho. Ele funciona em loop e exibe 120 desenhos ao longo de 20 minutos. Fazia um tempo que eu queria trabalhar com painel de LED por causa das sinalizações públicas e de elevador. Queria trabalhar com movimento e pontos de luz. Então fotografei todos os desenhos, criei um grid, coloquei os desenhos por cima e simplifiquei a imagem. Fiz uma imagem sintética, um padrão, e adaptei todos os desenhos para esse código. Eles se construíam e se desconstruíam por meio de fusão. É o pensamento do vídeo. Quanto ao meu desenho, muitas vezes ele é sem compromisso ou serve apenas para materializar uma idéia. Às vezes desenho sem encomenda e surgem coisas no próprio fazer que me levam a outro caminho. Eu não começo nada no computador. Em algumas situações, só utilizo o computador para escrever, mas mesmo assim, muitas vezes, faço anotação de texto e roteiro no papel. Quanto às novas linguagens midiáticas, o fato de eu ter um blog e falar com muitas pessoas não está mudando apenas o meu trabalho, como a vida de todo mundo. Basicamente, uso essas ferramentas – Flickr e blog – para me comunicar com uma audiência que está interessada no meu trabalho. Para mim é um canal de comunicação com o meu público. Isso é uma coisa nova. Consigo mostrar o que estou fazendo no ateliê e alguém comenta essa experiência comigo. Assim como um livro ou uma exposição, o blog é um lugar para eu estar falando do meu trabalho, da minha poesia, da maneira como vejo e sinto o mundo. Esse espaço também me interessa como construção de uma narrativa, que no meu caso é quase documental: exibo o que faço, estou lendo e pensando. É mais uma possibilidade ao lado do museu, da galeria e do livro de artista. Acho fantástica a possibilidade de você conversar através de imagens, vídeos e música com os seus amigos e admiradores. As grandes mudanças na arte não partiram da junção de grupos de intelectuais e artistas que conversando fizeram uma cena? A tecnologia possibilita essa velha prática da conversa de forma mais dinâmica, ágil e global.

FS – Sua série de trabalhos que tem as grades como suporte e tema (Grades, 2001) dialoga intensamente com a paisagem urbana brasileira surgida na década de 1980 e, consequentemente, com os sintomas de medo e violência que assolam a população. Estes trabalhos parecem nos perguntar o que fizemos com o nosso espaço urbano e o que nos tornamos. Margeando o comentário de que a arte cada vez mais se infiltra na vida e vice-versa, ampliando e tomando novas direções apontadas pelo neoconcretismo, sua obra faz parte de um conjunto de trabalhos que indica uma desconfiança em relação ao outro que tem sido cada vez mais frequente nos dias atuais. Não estamos mais falando de estranhamento ou diferença, mas pânico. Atingimos um grau mais elevado nessa (negativa de uma) relação humana. Como se opera essa relação de cidadão, artista, João do Rio, arquiteto e antropólogo na sua obra?

rm – Meu trabalho é uma tentativa de materializar uma observação, que não é puramente documental ou passiva, mas crítica, na medida em que ela tenta dar mais visibilidade a um problema. Este, sendo inserido no meio da arte, passa a ser olhado de outro jeito. As grades estão espalhadas pela cidade, mas não são percebidas pelas pessoas. Apesar de que para mim elas sempre foram muito presentes como um acontecimento visual muito grave. A intenção era levar as grades para outro lugar e para que elas pudessem ser discutidas sob outro ponto de vista. E aí entra a questão da minha indignação enquanto cidadão, porque a questão da violência representa a decadência do Estado, assim como nos torna cúmplices desse tema. Não foi apenas incompetência do poder público, mas de todos. É a falência da sociedade como um todo. Foi inevitável trazer esse tema tão desagradável para o trabalho. Desde 1988, venho anotando essas modificações. As primeiras fotos, eu fiz com o Damasceno, atrás do [bar] Villarino, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Entendo que todo artista é cidadão.

FS – Concordo, mas acho importante dissociar o sujeito/artista e o sujeito/cidadão.

rm – Para mim, tudo é misturado. Voltamos àquela questão de que arte e vida não se separam. Lido com impregnações. Procuro sempre pensar o artista como uma pessoa que tem responsabilidade social. Ele está construindo o sensível, está gerando um material que vai ficar na memória de um público.

FS – Por outro lado, a existência do Luladepelúcia (2006) foi possibilitada apenas pelo fato de você ser um sujeito/artista.

rm – Concordo. Foi concedida essa licença de criação pelo fato de eu ser artista. Se quisesse vender legalmente o Lula em lojas populares ou nos postos de conveniência, eu não conseguiria. O fato é que não procuro pensar no outro quando estou criando. Anulo a questão: “o que o outro vai achar?”. Esse é o meu esforço. Às vezes tenho que negar minha subjetividade, ao mesmo tempo em que sou o único juiz ou critério do trabalho. De vez em quando preciso me desvincular de certos vícios, porque senão corro o risco de me tornar viciado no meu próprio repertório. Em alguns momentos, tenho que negar a minha voz, também.

FS – Isso é meio paradoxal: o fato de você ter que negar a subjetividade, já que o trabalho de arte lida exatamente com relações sentimentais.

rm – Mas há sempre um equilíbrio de forças. Às vezes a voz do artista tem que ser a maior, ou mesmo a única; em outras situações, eu preciso anulá-la. Apesar de achar que o diálogo é uma coisa vital, foi algo que infelizmente não tive ao longo do meu trabalho, com exceção da troca com meus pares, que nem sempre foi constante. Adoraria ter tido a figura de um crítico que viesse ao meu ateliê, ficasse me infernizando, anotando tudo. Quando acontece essa provocação por parte do crítico em relação ao artista, deve ser um momento muito especial.

FS – Suas obras muitas vezes tendem a invadir outros espaços que não o da arte. Foi assim, por exemplo, com a série Luladepelúcia (2006), que rapidamente chegou aos principais jornais e canais de televisão do Brasil e do mundo. Você fica aborrecido pelo fato de estarem comentando sobre a repercussão (se o Lula tomou conhecimento ou não? Ou se a oposição se apropriou deste tema para atacar o governo?) e não sobre a obra?

rm – Obra e repercussão se confundem nesse caso. Esse trabalho nasceu e circulou tão rápido como uma piada. Frequentou colunas sociais, páginas dos cadernos de economia, sites de sacanagem e de comentaristas políticos etc. Uma operação de comunicação original e insólita. Talvez isso seja a parte mais interessante. O trabalho incorpora o processo como idéia.

FS – Qual é a sua visão sobre o posicionamento do mercado de arte nos dias atuais frente aos novos suportes que o artista pesquisa em sua poética? O mercado pode criar limites para a criação do artista?

rm – Minha experiência com o mercado ainda é pequena. A partir de 2001, estabeleci relações profissionais com galerias do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Lisboa, entre outras. São relações intensas onde procurei firmar parcerias. São sócios que estão representando e divulgando a minha obra, fazendo com que ela alcance o público. Não tive nenhum problema com as galerias, todas foram relações positivas. Acho que a relação que comentei entre o crítico e o artista também pode acontecer entre o artista e o galerista. Vejo como uma possibilidade de enriquecimento do trabalho. Por outro lado, tive uma experiência trágica com um crítico que foi conhecer o meu trabalho num ateliê que eu tinha na Praia do Flamengo. Ele ficou encantado com a vista para o Aterro do Flamengo e não parava de comentar sobre o apartamento. Penso que por mais que o crítico não se identifique com o trabalho, nada justifica que ele não elabore um discurso. Portanto, essa fala evasiva, ausente, silenciosa, é algo do terreno da ética. Estamos lidando, em alguns casos, com profissionais, artistas, críticos e galeristas ruins. Isso é um desvio mortal. o fato é que a arte brasileira que você gosta foi inventada ou construída à base de muito esforço e dedicação, porque o caminho oficial estava sendo pavimentado para uma produção de Portinaris e Di Cavalcantis. Na passagem dos anos 1960 para os 70, um grupo formado por Ronaldo Brito, Paulo Sergio Duarte, Paulo Venancio Filho, Carlos Vergara, José Resende, entre outros, começou a escrever na revista Malasartes, o que os incomodava, além de apontar que trabalhos como os de Tunga e do Waltercio Caldas eram importantes. Convenceram um amigo advogado a abrir uma galeria, assim como outra amiga foi persuadida a comprar os trabalhos. Eles invadiram um terreno e abriram espaço para uma nova vertente da arte brasileira. Foi uma invenção coletiva baseada na construção de pensamento. Por outro lado, São Paulo vivia outra situação no final da década de 1960. O fato é que são duas cidades complementares. Estão distantes apenas 450 km. Planetariamente, não é nada. Elas devem ser entendidas e vivenciadas como uma cidade só. Atualmente, São Paulo tem uma cena muito interessante no âmbito das artes visuais. Mais do que o Rio de Janeiro. Lá, há jovens artistas e pensadores, além de novas galerias. A rivalidade entre as duas cidades resulta num isolamento que é péssimo para ambas. Vejo poucos artistas de São Paulo no Rio. É muito importante que haja o encontro e a convivência entre os artistas das duas cidades.

FS – Tenho amigos artistas e críticos que reclamam da falta de interlocutores. O interessante é que apesar da nossa conversa ter girado em torno da tecnologia e de como ela pode aproximar as pessoas em torno de um tema muito específico, noto que as pessoas estão isoladas e querem desesperadamente se comunicar “ao vivo”, ou seja, ter o contato pessoal. Por outro lado, há uma ansiedade muito grande por conta dos jovens artistas. Hoje em dia, se um artista, com 26 ou 27 anos, não tiver feito uma exposição individual no Brasil ou participado de uma coletiva no exterior, começa a se sentir um fracassado.

rm – Isso é típico do tempo em que vivemos.

FS – O senso de humor que transparece em suas obras varia do sarcástico (7 artistas, 1995) ao mórbido (Mata-mata, 2003), passando pelo bizarro (Surdo- mudo, 1999), o kitsch (Luladegeladeira, 2006), o agressivo (Foda-se, 2002) e o inesperado (Buraco do Vieira, 2001). O humor, portanto, também passa pela biografia de cada trabalho, ou seja, as memórias que ele guarda ou como foi gerado. Como esse mecanismo é operado no seu trabalho, para que a obra não vire uma piada mal contada?

rm – Foda-se eu fiz para uma ex-mulher e para uma instituição de arte perto daqui, muito antiga. Piada mal contada no meu trabalho não tem nenhuma, a não ser por uma leitura um pouco errada do Luladepelúcia, que pode dar a entender isso, porque a piada ficou velha. Mas nesse caso não é uma piada mal contada. Não existe um método de operação do humor. Ele vem por diferentes caminhos. Ele está presente também em A grande área (2001),4 trabalho que às vezes chamo de futebol com obstáculos. Para você entrar na obra, é preciso dar uma levantadinha na bola. Aquilo é um campo que não é campo. Parece o de jogar, mas não é para jogar.

FS – É um simulacro.

rm – Essa obra foi realizada durante a 3a Bienal do Mercosul, sendo instala- da no parque Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre. Eu queria que as pessoas que passassem pelo Parque, que não são o público do museu e que não estão a fim de assistir arte, tivessem contato com o trabalho. A intenção era que o trabalho se comunicasse com um não-espectador, e para isso pensei no futebol, porque não há quem olhe para aquilo e não veja imediatamente uma coisa conhecida, que é a grande área. O parque é um lugar onde se joga bola, então pensei em construir um trabalho que falasse sobre o jogo de bola. Estou afirmando que não, mas em alguns casos o significado daquela obra pode ter exagerado na piada. Talvez seja uma impressão que o espectador tem a respeito do meu trabalho: um exagero cômico.

FS – Isto fica claro em Cartoon (2001) e Sem braços e sem cabeça (2002).5 Já Luladepelúcia possui outra potência cômica.

rm – Luladepelúcia é a materialização de uma piada. É um cartoon circulando no mundo. Um cartoon 3D.

FS – O humor de Luladepelúcia continua reverberando. Enquanto essa história estiver no ar, o acontecimento que esse trabalho guarda continuará “existindo”.

rm – Luladepelúcia será mais bem entendido daqui a dez ou vinte anos.

FS – Ainda como consequência da pergunta anterior, esse humor também é transferido para um dado que é muito presente na sua obra, que é a prática de um construtivismo. Longe de ser aquele construtivismo sensível, do qual o neoconcretismo foi identificado por alguns críticos, em seu trabalho essa economia visual construtiva dialoga com uma prática do improviso (Animal menor 9, 2006 ou Animal maior II, 2003), um sorriso sarcástico (Alcoólatra: indivíduo dado ao vício do álcool, 1999), um absurdo que incomoda (Entonces, 2004, ou série Grades). Como você lida com esse circuito em que interagem humor, ironia, geometria e percepção do mundo?

rm – Meu trabalho é construir imagens sintéticas, às vezes esquemáticas, de certos raciocínios. É deixar uma pergunta aberta ou provocar. Concentra-se numa prática de invenção que intenta despertar as sensações que enunciou. O humor, às vezes, não existe ou serve tão somente como alerta para determinada situação.

FS – Vivemos num mundo saturado de imagens. Penso que não é mais “função” da arte (se acreditarmos que ela tem função) alertar sobre esse aspecto da contemporaneidade, mas efetivamente tornar-se uma mediadora de experiências ou acentuar a sua diferença num ambiente mergulhado em publicidade, MTV, imagens do que deveríamos ser para tornarmo-nos felizes, mais bonitos ou bem-sucedidos. Como o seu trabalho se coloca nesse contexto?

rm – Todo trabalho de arte questiona o mau uso das outras coisas. Uma das tarefas da arte é a educação do olhar, ou seja, transformá-lo em algo mais sensível. As pessoas não olham o outro do mesmo jeito. Cada um constrói a sua maneira de olhar. Enquanto outros elementos confundem, a arte ajuda a construir. Volto a dizer: a sensibilidade “pós-moderna” está acontecendo agora. Essa situação de mundo que você estava descrevendo. O mais visionário dos teóricos que escreveu há 40 ou 30 anos não imaginava que o mundo seria isso que é hoje. A mudança é muito violenta. Isso que você está falando não é mundo de imagens, mas mundo de sensação. Ontem, caminhava sozinho mas estava com o meu telefone celular. Estava apenas fisicamente sozinho, porque falei com várias pessoas; elas estavam próximas de mim porque um aparelho – que também é câmera, computador e internet – permitiu essa travessia.

FS – Mas você não acha que nesse sentido é mais difícil produzir um trabalho de arte, já que estamos saturados de imagens? Como a imagem com a qual o artista lida pode se tornar diferente nesse meio pulsante e às vezes incoerente em que vivemos?

rm – Cabe aos museus disponibilizarem ao público, que está saturado de imagens, a produção de arte. Mas esta é uma questão de uma operação de políticas públicas e privadas.

FS – Por isso que você falou que você não tem compromisso com o outro quando você produz seus trabalhos?

rm – Sim. Segundo o [Carlos] Vergara, Sergio Camargo dizia que primeiro você produz para si mesmo, depois para os seus pares.

FS – Mas isso é paradoxal, porque há pouco você estava falando do discurso universalizante que o objeto de arte tem, ou pelo menos deveria ter, e agora você coloca esse pensamento de que o objeto de arte é construído em primeiro lugar para o artista. Como ele se tornaria universal?

rm – Porque ele é bom e tem uma potência interna. Foi elaborado por mim, mas vem com a força dele, e é esta que permitirá o seu percurso ou não.

FS – Como funciona a operação de nomear as suas obras? Em algumas situações o título é descritivo da obra (Cadeira, 2004, Grades ou Sem braços e sem cabeça), em alguns casos funciona como poesia visual (como em Surdo-mudo) e, em outros, como incorporação fenomenológica de ideias (o carro, a grade e o ar, 2001).

rm – o título é parte integrante da obra. É mais um dado do trabalho: procuro dar nome a todos. Às vezes tem trabalhos que não têm título, porque não vem ou não precisa. É uma etapa do trabalho como qualquer outra, assim como a definição do material, do tamanho ou da técnica que usarei. Comecei nas artes visuais por causa de cinema, música e literatura. Em todas estas artes há a presença da palavra.

FS – Há ainda, em sua obra, uma predileção por temas ou personagens urbanos que passam ao largo da nossa visão e já se tornaram parte de um cenário per- missivo da cidade, como as grades, cães vira-latas e cegos. Por que essa escolha?

rm – Fiz uma exposição chamada Cego só Bengala [no Centro Universitário Maria Antonia, em 2003] e esse título veio em um sonho: uma cegueira maior do que a própria cegueira. O cego é um cego e uma bengala. O cego com bengala é menos cego do que os sem bengala. Mas a bengala é mais cega que o cego. Ela nem vê. Ela não é um ser humano. Então é um cego que não era nem humano. É cego só bengala. É a bengala cega. A escolha desses personagens se dá porque eles vão esbarrando em nós todo o tempo. Estes elementos estão espalhados pela cidade e são resgatados pela minha observação.

FS – Mas vários elementos estão na cidade, porém você escolheu estes personagens…

rm – Eles estão muito próximos. Talvez seja um desvio, uma perversão de querer olhar esses dados esquecidos. Eu conheço um mundo escuro, sujo. Por que não falar desse lugar? Já sofri críticas de que estetizei esse dado que todos querem esquecer. É bacana ter na sala de casa ou na galeria uma grade [faz referência a sua série de trabalhos], que é algo perverso. Quero deixar claro que não procuro exclusivamente “mostrar o lado escroto da cidade”.

FS – Penso que o objeto de arte cada vez mais quer ficar distante de uma noção identitária de nação ou categoria estética. Entretanto, em projetos curatoriais é raro termos uma visão transnacional em relação às práticas artísticas. Em situações simuladas por uma parcela da crítica de arte, o fenômeno da brasilidade vem à tona, seguido de todos os seus clichês e referências ao exotismo e à diferença. Qual a sua opinião a respeito de uma categoria (brasilidade) que nem sabemos do que se trata e que, acredito, muitos artistas recusam?

rm – Existe uma arte brasileira, mas ela (também) é uma arte internacional. O mundo está ficando pequeno. Está virando cidade. É arte brasileira porque o artista nasceu aqui, mas ela afeta o mundo inteiro.

FS – Seu trabalho pode ser contaminado por situações locais, brasileiras, mas ele não dialoga apenas com o Brasil. Ele é transnacional.

rm – A arte é transnacional porque é da ordem do belo, provoca o êxtase. Ela quer ter o mundo como audiência. Mas ao mesmo tempo é local, porque aquele pigmento encontrado em determinada pintura é brasileiro. Só pode ser encontrado aqui e nisto se constrói a diferença ou particula-ridade do “local”.

Entrevistas realizadas no ateliê do artista, na cidade do Rio de Janeiro, em 13 e 14 de fevereiro de 2009.

1 Para mais informações sobre esses grupos, ler a entrevista com Ricardo Basbaum (p. 72). (Nota do organizador)

2 Revista sobre arte e cultura contemporânea criada em 1995 por Ricardo Basbaum, Raul Mourão e Eduardo Coimbra. Cada edição da revista contou com temas que variaram entre “textos de artis- tas” (primeiro número), “música” (segundo número), “tecnologia” (terceiro número) e “sexualidade” (quarto número).

3 Para mais informações sobre A Gentil Carioca, ler a entrevista de Ernesto neto (p. 172). (Nota do organizador)

4 neste trabalho o esporte aparece mais uma vez como tema. A estrutura contínua de tubos de fer- ro (2.040 x 41.900 x 260 cm) reproduz o desenho e as dimensões da grande área do campo de futebol. (Nota do organizador)

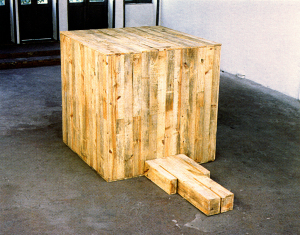

5 Cartoon é composto por estrutura feita em madeira e pregos que remete a uma figura humana. A instalação é composta pela seguinte cena: com a figura deitada, vemos a sua “cabeça decepada” por um grande cubo de madeira. Sem braços e sem cabeça é uma escultura feita em madeira e pre- gos composta por duas figuras: uma, medindo 189 x 43 x 24 cm que não possui os dois braços, e outra medindo 158 x 72 x 24 cm em que falta a cabeça.

![serigrafia_predio_2-[Converted]](https://archive.raulmourao.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/serigrafia_predio_2-Converted-200x300.jpg)