Silvia Machete EXTRAVAGANZA sp – rio- bh

Carlito Carvalhosa na Pinacoteca, SP

THIAGO ROCHA PITTA nas CAVALARIÇAS

ABERTURA DE EXPOSIÇÃO |

| 24 DE JULHO, SÁBADO, 17H, CAVALARIÇAS |

| NOTAS DE UM DESABAMENTo |

| DE THIAGO ROCHA PITTA |

| O artista apresenta nas Cavalariças da Escola de Artes Visuais do Parque Lage um vídeo e uma instalação inédita, que fazem parte de uma série na qual o artista investiga fenômenos atmosféricos para realizar seus trabalhos.

Projeto para uma pintura com temporal # 5, obra desconhecida pelo público, é uma instalação na qual a imagem de uma montanha feita com limalha de ferro em um pano de dimensões monumentais sofre lentamente uma erosão pela umidade local, criando uma pintura no tempo. “A idéia é aproveitar elementos arquitetônicos e atmosféricos do lugar”, afirma o artista. Em Herança, vídeo de 2007, o artista faz uma referência ao seu pai Fernando Pitta (morto em 2006): um barco carregando duas árvores é oferecido ao mar e lentamente vai sumindo, até desaparecer no horizonte. |

| Entrada franca. Até 10 de outubro.Visitação Segunda a quinta feira, das 12h às 20h Sextas, sábados e domingos, das 10h às 17h |

| Sobre o artista |

| Thiago Rocha Pitta, Tiradentes, 1980. Vive e trabalha em São Paulo. Desde 2001 desenvolve trabalhos em diversas mídias. Iniciou sua formação artística com o pai Fernando Pitta (1952/2006), freqüentou cursos livres da EAV Parque Lage e cursou parcialmente o Bacharelado em Pintura na EBA/UFRJ. Dentre sua exposições destacam-se as coletivas “A time frame” (PS1-MoMA NY, 2006), “Nova Arte Nova” (CCBB-RJ, 2008), e as individuais “Requiem” (A Gentil Carioca, 2006) e “A rocky mist” (Galeria Meyer Riegger, Alemanha, 2009). Ganhou os prêmios Marcantonio Vilaça, em 2005, e Open your mind award, na Suíça, em 2009. |

Biblioteca em construção

Os artistas Fabio Morais e Marilá Dardot convidam artistas para contribuírem com uma biblioteca de publicações e livros de artista, que estará no terreiro “Longe daqui, aqui mesmo”, na 29a BSP. Não há seleção, todos os volumes enviados serão aceitos, desde que, não sejam obras originais, nem portfólios, catálogos ou folders.

Ateliê hoje

Agente do FBI revela bastidores dos maiores crimes de arte

Peguei lá no Pega Ladrão do site Mapa das artes essa matéria do Silas Marti que saiu na Ilustrada da FolhaSP de ontem.

Parece até que a grande imprensa anda visitando o b®og aqui.

Estocolmo, Natal de 2000. Bandidos explodem dois carros perto do Museu Nacional da Suécia e bloqueiam acessos ao prédio. Roubam um Renoir e um autorretrato de Rembrandt, de US$ 36 milhões, e fogem numa lancha atracada atrás do museu.

Cinco anos depois, porta-vozes do FBI, a polícia dos Estados Unidos, chamam a imprensa e anunciam o resgate do Rembrandt. Alguém tentava vender a tela por US$ 250 mil em Copenhague.

Atrás da cortina, durante a entrevista coletiva, estava Robert Wittman, agente secreto do FBI que passou 20 anos no rastro de obras de arte roubadas no mundo todo.

“Sempre ficava escondido enquanto os chefes se gabavam diante das câmeras”, lembra Wittman em entrevista à “Folha de S. Paulo”. “Só fazia meu trabalho: recuperar as obras.”

Ele foi o primeiro agente do FBI destacado para a função, depois fundou e liderou um time especializado em crimes de arte na agência, hoje com 13 homens.

Em “Priceless” (“Sem Preço”), livro que ele acaba de lançar nos EUA e que deve sair no Brasil pela Zahar, Wittman narra os bastidores de suas investigações.

Tem como fio condutor o maior roubo de todos os tempos, até hoje sem solução.

Em 1990, ladrões vestidos de policiais invadiram um museu em Boston e roubaram US$ 500 milhões em obras, entre elas um Vermeer, dois trabalhos de Rembrandt e quatro de Degas.

“Nenhuma delas foi encontrada”, conta Wittman. “Mas acredito que estão por aí, não foram destruídas.”

Wittman chegou a viver anos na França e em Miami tentando recuperar as telas.

Fingindo ser um comprador, estava bem próximo de fechar negócio com mafiosos na ilha de Córsega quando o plano todo fracassou. Segundo ele, havia gente demais envolvida na investigação.

Disfarces e Mentiras

Mesmo sendo bom farsante, não conseguiu resolver o maior caso de sua carreira.

“Já encarnei todo tipo de personagem, professor, colecionador, marchand”, conta. “É como ser um ator, com a diferença que não podemos refazer um take ruim e as consequências são bem mais severas quando erramos.”

Ladrões de arte são muitas vezes os mesmos por trás de assaltos a banco ou líderes do tráfico internacional de drogas e Wittman tinha noção do perigo das operações.

“Temos só uma chance para resolver o caso”, conta. “Por isso, sempre mantive os disfarces bem próximos da realidade, já que era difícil demais decorar as mentiras.”

Também os cifrões. Wittman diz não prestar atenção no valor da obra que procurava. Conta que seu caso preferido foi recuperar uma bandeira usada na Guerra Civil.

“Ela valia só US$ 30 mil, mas cinco pessoas morreram carregando aquela bandeira”, lembra. “Dinheiro é muito fluido, não significa nada. É mais importante resgatar um pedaço de cultura.”

“Priceless”, de Robert Wittman.

Editora: Crown Publishers

336 págs.

US$ 25

Fonte: “Folha de S. Paulo” | www.uol.com.br ; texto de Silas Martí ; 19/07/10.

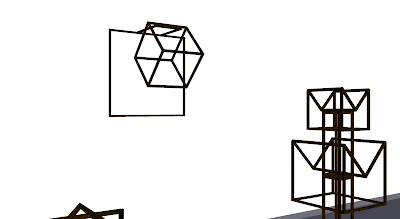

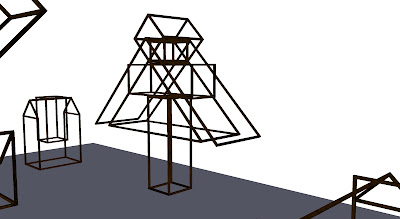

As esculturas cinéticas de Raul Mourão

Saiu no Segundo Caderno de hoje e no GloboOnline essa matéria abaixo da Suzana Velasco na seção Obra em progresso.

– O trabalho está mandando um pouco em mim. Eu faço uma escultura, e ela já sugere outras – diz Mourão. – Aumentar a escala foi natural, as próprias experimentações levaram a isso. E agora o trabalho já está indicando a possibilidade de uma escala ainda maior, urbana.Veja os bastidores da criação de Raul Mourão

Mourão nunca tinha pensado em criar esse tipo de obra, até que viu um ensaio da Intrépida Trupe, com esculturas da série “Grades”, do próprio artista. Num improviso, uma obra foi colocada sobre outra, criando um movimento que lhe chamou a atenção.

– Foi um acaso. Aí, fiz miniaturas em aço, experimentei outros materiais. É um processo muito empírico – conta ele, que prepara novas esculturas cinéticas para uma exposição na galeria Lurixs, no Rio, em setembro.

Cuidado Quente na Galeria Nara Roesler – HD

Julia Debasse no Bazzar

Quadro de Portinari é furtado de museu de Olinda

Lá no novo site do Mapa das Artes tem uma seção interasantíssima chamada Pega Ladrão onde o incansável Celso Fioravante publica notícias sobre roubos, furtos e trambiques. Essa nota aí embaixo eu peguei lá.

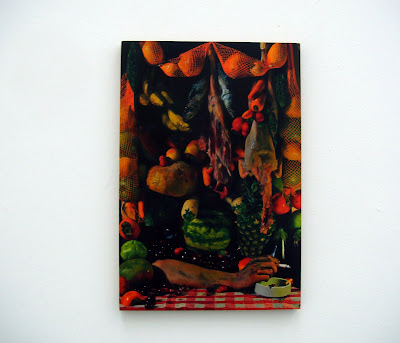

A obra “Enterro”, do pintor paulista Cândido Portinari (1903-1962), foi furtada do Museu de Arte Contemporânea (MAC-PE), em Olinda, Pernambuco. Funcionários do local deram falta da obra em 14/07/10. Há informações de que o quadro estaria atrás de uma janela e, quando um funcionário foi fechá-la, constatou que a obra havia sido roubada. As polícias Civil, Federal e também a Interpol já foram contatadas sobre o sumiço pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). O fato também foi notificado às delegacias de Roubos e Furtos e de Crimes Contra o Patrimônio Público. Peritos do Instituto Tavares Buril estiveram no museu coletando materiais para a análise. Técnicos do Instituto de Criminalísticas também realizaram perícia. A diretora do MAC, Célia Labanca, afirmou que o lugar tem vigilância 24h e monitora os visitantes. A obra é de 1959, mede 24,5cm x 33,5cm, foi pintada em óleo sobre a madeira e integra a fase Azul do pintor. Está avaliada em cerca de R$ 2 milhões. Veja detalhe da obra na foto ao lado.

Fonte: JC Online / http://jc.uol.com.br ; 15/07/10.

finalistas do prêmio PIPA

Renata Lucas, Cinthia Marcelle, Marcius Galan e Marcelo Moscheta. Abaixo o vídeo onde Luiz Camillo Osorio, curador do MAM, apresenta os finalistas.

Bechara – como piscada de vaga-lume

Quinta feira dia 15 de julho de 2010 ás 19:00.

Editado pela editora Réptil – RJ, o livro, com 288 páginas, reúne parte da produção de desenhos do artista nos últimos 20 anos. A publicação traz ensaio de Fernando Cocchiarale e entrevista com o curador Paulo Reis. Edição trilíngue – Português, Inglês e Espanhol.

Ateliê hoje

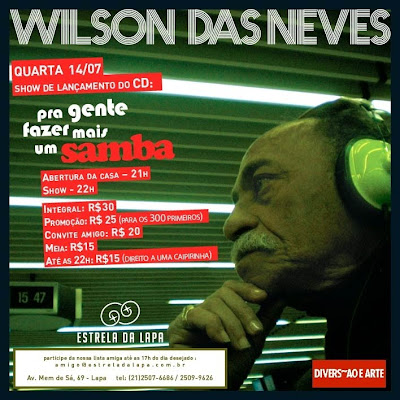

Seu Wilson – ô sorte

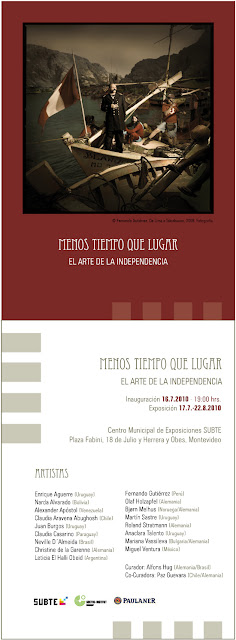

MENOS TIEMPO QUE LUGAR

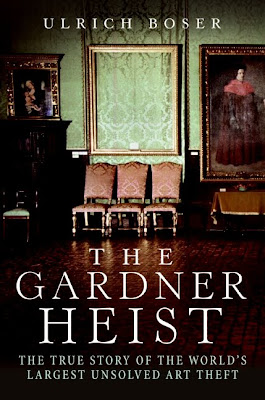

The Gardner Heist: The True Story of the World’s Largest Unsolved Art Theft

Por U$ 10,19 na Amazon. Aqui o site do autor, Ulrich Boser. E aqui um post do b®og em 3 de junho de 2009 com o trailer do documentário Stolen sobre o mesmo roubo.

In the early morning hours of March 18, 1990, thieves posing as cops entered Bostons Isabella Stewart Gardner Museum and left with a haul unrivaled in the art world, including three Rembrandts and a Vermeer, valued today at $600 million. Boser, a contributing editor at U.S. News and World Report, turned amateur sleuth after the death of a legendary independent fine arts claims adjuster, Harold Smith, who was haunted by the Gardner robbery. Boser carried on Smiths work, pursuing leads as varied as James Whitey Bulgers Boston mob and the IRA. Along the way, he visited felons—including the notorious art thief Myles Connor—and Bob Wittman, the FBIs only art theft undercover agent. Bosers rousing account of his years spent collecting clues large and small is entertaining enough to make readers almost forget that, after 18 years, the paintings have still not been found: the museum is offering a $5 million reward for information leading to their return.

Review

“Boser’s book on it has the feel of a speedy ride down a mountain road spiked with hairpin turns. (Christian Science Monitor )

“Ulrich Boser presents his solution to the [Gardner] mystery.” (Washington Post )

“Now we read this. It looks like the largest theft since the Devil Rays took what should have been the Red Sox’s 2008 American League championship. I don’t know if those paintings ended up on eBay, but I do know they’re not onmy walls.” (Senator John Kerry )

“The book is a thrill.” (The Guardian )

“Boser’s rousing account of his years spent collecting clues large and smallis entertaining enough to make readers almost forget that, after 18 years,the paintings have still not been found.” (Publishers Weekly )

“Artfully done… Grade: A Minus.” (Boston Herald )

“Boser poetically contrasts the burning, almost unnatural desire art loversfeel for paintings with the cold reality that art theft is one of the easiestand most lucrative types of crime.” (Kirkus Reviews )

“Boser has produced a captivating portrait of the world’s biggest unsolved art theft.” (Wall Street Journal )

“Boser cracks the cold case of the art world’s greatest unsolved mystery.” (Vanity Fair )

“A vivid portrait of the high-stakes world of art crime.” (Associated Press )

|

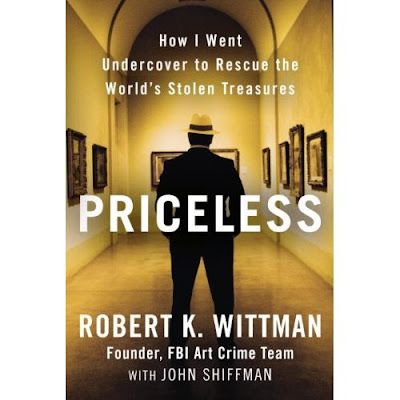

PRICELESS – Robert K Wittman

Por U$ 16,50 na Amazon. E aqui o site do Robert Wittman.

The Wall Street Journal called him “a living legend.” The London Times dubbed him “the most famous art detective in the world.”

In Priceless, Robert K. Wittman, the founder of the FBI’s Art Crime Team, pulls back the curtain on his remarkable career for the first time, offering a real-life international thriller to rival The Thomas Crown Affair.

Rising from humble roots as the son of an antique dealer, Wittman built a twenty-year career that was nothing short of extraordinary. He went undercover, usually unarmed, to catch art thieves, scammers, and black market traders in Paris and Philadelphia, Rio and Santa Fe, Miami and Madrid.

In this page-turning memoir, Wittman fascinates with the stories behind his recoveries of priceless art and antiquities: The golden armor of an ancient Peruvian warrior king. The Rodin sculpture that inspired the Impressionist movement. The headdress Geronimo wore at his final Pow-Wow. The rare Civil War battle flag carried into battle by one of the nation’s first African-American regiments.

The breadth of Wittman’s exploits is unmatched: He traveled the world to rescue paintings by Rockwell and Rembrandt, Pissarro, Monet and Picasso, often working undercover overseas at the whim of foreign governments. Closer to home, he recovered an original copy of the Bill of Rights and cracked the scam that rocked the PBS series Antiques Roadshow.

By the FBI’s accounting, Wittman saved hundreds of millions of dollars worth of art and antiquities. He says the statistic isn’t important. After all, who’s to say what is worth more –a Rembrandt self-portrait or an American flag carried into battle? They’re both priceless.

The art thieves and scammers Wittman caught run the gamut from rich to poor, smart to foolish, organized criminals to desperate loners. The smuggler who brought him a looted 6th-century treasure turned out to be a high-ranking diplomat. The appraiser who stole countless heirlooms from war heroes’ descendants was a slick, aristocratic con man. The museum janitor who made off with locks of George Washington’s hair just wanted to make a few extra bucks, figuring no one would miss what he’d filched.

In his final case, Wittman called on every bit of knowledge and experience in his arsenal to take on his greatest challenge: working undercover to track the vicious criminals behind what might be the most audacious art theft of all.

Review

- Hardcover: 336 pages

- Publisher: Crown (June 1, 2010)

- Language: English

- ISBN-10: 0307461475

- ISBN-13: 978-0307461476

- Product Dimensions: 9.3 x 6.5 x 1.2 inches

outras fotos de CUIDADO QUENTE – 5 de agosto na Nara Roesler, SP

Logo copa 2014 e Chico Xavier

Cuidado Quente – fotos/videos – Benfica/Lapa

Ontem estive no galpão da Mottafer em Benfica para fotografar as esculturas da minha exposição individual CUIDADO QUENTE, que inaugura na quinta, 5 de agosto, na galeria Nara Resler em SP. David Pacheco fez as fotos das 7 esculturas, Quito está tratando as imagens aqui no ateliê mas já soltei alguma coisa ontem e segue um “contato” do preview aqui embaixo também.

O diretor Emilio Domingos (L.A.P.A) também esteve por lá captando as primeiras imagens (com o fotógrafo Felipe Rodrigues) para um documentário comigo e com o artista Cabelo, uma produção da Osmose com roteiro do Frederico Coelho e do Felipe Scovino. Segue uma foto que o Emilio colocou lá no Facebook e eu peguei agora.

Essa imagem aí embaixo é um frame do video que o David fez no ateliê da Lapa já na noite de ontem. O que se vê é um estudo em escala 1:2 da montagem da exposição.

Mais BLU

No dia 19 de maio de 2008 eu coloquei aqui no b®og uma animação do Blu. Hoje coloco a segunda. Bem mais bacana e complexa do que a primeira. Uma trabalheira dos diabos e um resultado fantástico. Segue aqui o link pro site BLU.

Cuidado Quente – 5 de agosto na galeria Nara Roesler, SP

ANA LUIZA NOBRE E GUILHERME WISNIK

Peguei lá no site [ENTRE].

Entre a Bela Cintra, a certa distância da Paulista, e um Delírio Tropical em plena Gávea, debatemos arquitetura e cidade com arquitetos que não são projetistas. Os editores do site [ENTRE] se dividiram para fazer esta entrevista conjunta com Ana Luiza Nobre, no Rio de Janeiro, e Guilherme Wisnik, em São Paulo. Pelo Skype, a conversa com dois críticos e teóricos de arquitetura do país abordou temas como o ensino de arquitetura, a crítica e seus espaços, os métodos que utilizam ao produzir textos, e as cidades, em especial o Rio de Janeiro com suas perspectivas futuras. É uma entrevista que deixa claro que também produz-se arquitetura fora da prancheta.

Entre a Bela Cintra, a certa distância da Paulista, e um Delírio Tropical em plena Gávea, debatemos arquitetura e cidade com arquitetos que não são projetistas. Os editores do site [ENTRE] se dividiram para fazer esta entrevista conjunta com Ana Luiza Nobre, no Rio de Janeiro, e Guilherme Wisnik, em São Paulo. Pelo Skype, a conversa com dois críticos e teóricos de arquitetura do país abordou temas como o ensino de arquitetura, a crítica e seus espaços, os métodos que utilizam ao produzir textos, e as cidades, em especial o Rio de Janeiro com suas perspectivas futuras. É uma entrevista que deixa claro que também produz-se arquitetura fora da prancheta.GUILHERME WISNIK – Concordo com o que a Ana falou na medida em que a crítica envolve um incômodo por implicar, primeiramente, num distanciamento – instaurando um estranhamento em relação à obra e ao autor da obra – e, ao mesmo tempo, uma adesão, porque a crítica tem, como uma das funções, impulsionar o trabalho, levá-lo para frente, sem interromper, estancar ou bloquear. Assim, esse distanciamento e esse estranhamento existem porque uma adesão pura e simples gera uma repetição da fala de quem fez, não favorecendo um raciocínio mais estranho.

Quando chegamos num lugar, nós, como críticos, nem sempre somos bem vistos ou, pelo menos, pensamos assim. Mas é bom que seja assim, pois se pactuarmos com tudo o que já é, com as pessoas e com os meios que aí estão, não conseguimos fundar esse lugar da diferença que é necessário para poder refletir.

O título do meu livro Estado Crítico sugere vários significados, tanto em “estado” quanto em “crítico”. O “estado” pode ser compreendido tanto como Estado empreendedor, o governo, quanto como uma condição de ser. E o “crítico” tanto como alguém que exerce uma função crítica quanto um estado de crise. A junção de tudo isso é que forma os sentidos que estão ali e que tentei dar no título do livro. Esse estado de crise é fundamental para que crítica exista.

ANA LUIZA NOBRE – Concordo: crítica e crise são uma única coisa. Não existe crítica sem crise. E, também é da crise que provém boa parte da dificuldade da atividade crítica.

A crítica é uma atividade intelectual, de criação e construção, que sempre se dá a partir de algo existente. Nesse sentido, pode-se dizer que é uma criação intelectual de segunda ordem, pois se produz em cima de outro trabalho ou a partir de um diálogo com outro trabalho.

O exercício da crítica exige também uma boa bagagem histórica, porque criticar é estabelecer relações, tornando visíveis coisas que estão invisíveis. Então, ao mesmo tempo em que se presume do crítico uma certa adesão, como diz o Guilherme, também espera-se dele uma leitura que tem a ver com aquilo que ele enxerga na obra, enquadrando-a no contexto histórico e cultural em que foi produzida. A crítica busca estabelecer essas relações sincrônicas e diacrônicas. É muito importante determinar as relações entre a obra daquele artista ou arquiteto, em particular, com a história da arte ou a história da arquitetura.

A crítica não deve ser confundida com opinião. Digo isto porque estou entre alunos e o primeiro passo para mim, como professora, é fazer os alunos falarem. O segundo passo é fazê-los entender que não basta falar qualquer coisa. A crítica não deve ser confundida com a opinião que se exerce despreocupadamente, sobretudo no Rio de Janeiro, em ambientes como as mesas de bares e botequins. Acho muito importante demarcar essa posição e chegar ao entendimento dessa atividade como uma atividade eminentemente intelectual, que se distingue, por princípio, do senso comum. A crítica exige bagagem, conhecimento e disponibilidade. E pressupõe um posicionamento que só é possível na esfera pública.

GUILHERME WISNIK – É uma questão complexa. Inicialmente, em minhas aulas na Escola da Cidade, tive um prazer meio sádico ao tentar combater os cânones modernistas que são os pilares daquela escola. O grupo do qual faço parte, que formou a Escola da Cidade, a criou com uma ideologia extremamente modernista e um tanto dogmática. Logo, os alunos são formados nessa tradição. Quando passei a dar aulas de História da Arquitetura Contemporânea, que compreende todo período a partir do pós-guerra, decidi abrir um caminho de rasgado elogio ao pós-moderno. De certa forma, despertou uma possibilidade para os alunos serem críticos em relação à ideologia da própria escola, o que considero fundamental. Muitos estudantes tinham visões assim, mas não tinham associado a uma possibilidade discursiva maior. Com isso, noto a abertura de um espaço de reflexão e de questionamento das próprias bases do que foi ensinado, o que é muito importante no momento de pensar arquitetura contemporânea, arte e tudo o que se faz hoje; ou seja, ao refletir e projetar o agora. Através do estudo de história, busco instaurar um estado de crise e reflexão com um distanciamento que visa a formação de um olhar mais atento sobre hoje.

ANA LUIZA NOBRE – Antes de tudo, devo ressaltar que na época em que me formei (final dos anos 80), não existia aula de teoria de arquitetura e muito menos de crítica na faculdade. Havia aula de historia, e só. Houve uma grande evolução nesse sentido. Mas existem grandes diferenças entre o curso de arquitetura da PUC-Rio, onde leciono, e a Escola da Cidade. A primeira é que a Escola da Cidade é um edifício. O espaço da escola é um espaço extraordinário em que os alunos podem permanecer o dia inteiro. Na PUC, é possível ficar na sala de aula durante as três horas de aula, e quando termina este período, já existem cem alunos de outra disciplina na porta, querendo entrar. Não temos nem mais dez minutos para ficar na sala de aula. Nem um ateliê onde possamos nos encontrar. Isso dificulta muito relações que são vitais para um curso de arquitetura. Relações que, na Escola da Cidade, podem se dar no saguão da escola, no pátio atrás do edifício ou nas escadas. Existem espaços que propiciam encontros fora de sala de aula e são uma extensão do aprendizado dentro de sala. No caso da PUC, estamos muito limitados à sala e ao horário da aula.

Por outro lado, a PUC tem algo muito positivo, mas que é, ao mesmo tempo, nosso calcanhar de Aquiles: a possibilidade de exercer a crítica dentro do ateliê. E isso porque os professores de Teoria e História se articulam com os professores de Projeto para fazer inserções no ateliê. Eu, por exemplo, faço inserções em ateliês, para acompanhamento de projetos, que totalizam 45 horas por semestre. Isso quer dizer que sento ao lado dos alunos, converso sobre projeto e ajudo-os a pensar e escrever sobre o que estão fazendo. Meu papel ali é, num certo sentido, ajudar os alunos a encontrar as palavras que os permitam elaborar conceitualmente suas ideias. Isso começa no segundo período, há uma concentração no terceiro e depois, alguma continuidade. E dá a possibilidade aos professores da área de Teoria e História de cruzar com os alunos na prancheta, fazendo-os compreender que a atividade crítica não está isolada do projeto. Hoje, é impossível a divisão “você faz o projeto e eu faço a crítica”. Quem projeta está fazendo crítica e não pode abrir mão disso.

Neste momento, por exemplo, há um debate em curso no Rio sobre as propostas para a área portuária e as Olimpíadas, que foi muito fomentado pelo Curso de Arquitetura da PUC. A primeira discussão pública sobre o projeto do Porto Maravilha, no ambiente da arquitetura, ocorreu dentro da PUC, por iniciativa dos professores do terceiro e quarto períodos. Alunos e professores quiseram falar; todos tinham algo a dizer, uma questão a colocar. Logo depois fizemos, com os Departamentos de Sociologia e Serviço Social, um segundo debate, que reuniu um número ainda maior de pessoas e lotou o maior auditório da PUC. Isso demonstra a existência de uma certa massa crítica dentro do nosso Curso. É importante entender que a crítica não se encerra no texto; ela também faz parte da atividade projetual e é inerente ao viver na cidade. A própria consciência urbana da qual sentimos tanta falta deve ser compreendida como um exercício crítico.

GUILHERME WISNIK – Não sei se tenho uma análise formada sobre método, mas é um assunto sobre o qual penso sempre. Não somente sobre a comparação entre texto e projeto de arquitetura, mas também entre outras criações artísticas como, por exemplo, composição de canções. No fundo, considero tudo muito parecido. Acho que cada pessoa deve ter um jeito pessoal de abordar essas diversas atividades, e esse jeito deve ser similar para cada uma delas.

Pessoalmente, apesar de ser um virginiano com mania de organização, quando tenho que fazer alguma coisa criativa, sinto necessidade de tentar apagar as referências e dar uma espécie de mergulho no escuro, não sabendo bem para onde se está indo. Quando compus canções, fiquei rondando um assunto sem pensar muito bem qual seria o tema sobre o qual ia falar, mas através de alguma palavra ou sonoridade descobre-se um caminho enviesado. Ao projetar, você tem um programa, uma área, uma série de fatores; mas caso você tente resolver diretamente no papel, a solução é, provavelmente, burocrática. Então, às vezes, tem que ficar rondando com aquilo na cabeça para achar um caminho que não é o óbvio. Os textos escritos por mim que mais gosto surgiram de forma semelhante, ou seja, quando sentei para escrever sem saber muito bem no que resultaria. O que não é o mais comum para mim, pois, geralmente, tento fazer um roteiro sobre o caminho do texto, sobre o onde ele vai chegar. Assim, você já sabe a conclusão, no entanto esse texto é menos inspirado. Quando resolve-se escrever sobre uma coisa pela qual está se debatendo, utilizando o momento de escrever como uma grande reflexão, fazem-se as situações em que a verdadeira reflexão de um modo criativo acontece. Exige-se todo um estágio de preparação, quase ritualístico, para que isso ocorra. Às vezes, na hora de produzir um texto, passa-se o dia inteiro sem escrever nada, durante isso você lê algumas coisas, vai na geladeira mil vezes, deita um pouco, sai para dar uma volta no quarteirão e, de repente, engata alguma coisa que faz acontecer aquele texto.

O método que faço, desde quando comecei a escrever mais seriamente – aliás, ultimamente, não sei por que o abandonei – e que funciona bem, é pegar um papel A0, coloco-o na mesa e vou escrevendo nele fragmentos de leituras importantes, em forma de esquemas e de roteiros. Então, naquele papel tem uma densidade enorme de coisas escritas relativas àquilo que vou escrever e coisas que gravitam em volta. Depois que tudo está naquele papel único, eu releio e fico traçando flechas de modo a juntar aquele caos, um emaranhado de coisas. Esse grande mapa me ajuda na hora de organizar o mergulho no escuro.

ANA LUIZA NOBRE – A primeira coisa a dizer é que não gosto de projetar: detesto obra, cheiro de cimento, ambiente de escritório, etc. Então só posso falar da minha maneira pessoal de escrever, que tem a ver com a minha formação e, mais especificamente, com o longo período em que fui aluna do Departamento de História da PUC. Na verdade, a minha formação é mais de crítica de arte, e nisso o Ronaldo Brito teve especial importância, tanto como professor quanto como orientador. Para ele, a crítica começa com a ida à obra, o embate com a obra. E de fato, para mim, esse é o ponto inicial, anterior a qualquer outra coisa, a qualquer leitura sobre aquilo, a qualquer pensamento a respeito daquilo. Durante essa experiência começo a tomar notas, que às vezes até acabo perdendo, devido à minha desorganização. Mas é assim que o texto começa a tomar forma. Então vem a escolha do título, que passa a me guiar e orientar. Não consigo escrever antes de ter um título. Claro que me permito mudanças, mas procuro, em uma, duas ou três palavras, definir aquilo que vai me guiar. O título é basicamente o trabalho; o resto é consequência. Depois, acho que o texto tem um caminho próprio e passo a perseguí-lo. Também sou muito visceral: saio, volto, deito, tomo banho, até aquilo sair de alguma maneira. E devo dizer que é um enorme sofrimento. É um trabalho que me consome muito, inclusive fisicamente. O processo de produção de um texto é bastante angustiante, e sua conclusão é sempre extenuante. Morro de inveja das pessoas que sentam no computador e escrevem. Infelizmente, não tenho esse poder e também não consigo ter um método que me permita vencer essas dificuldades. No final, tem um momento em que o texto se conclui um pouco misteriosamente, onde aquilo se fecha. Então o texto está pronto, naquela versão, para ser publicado. O texto termina quando estou tão extenuada que não quero mais saber daquilo. Mas eu o reescrevo depois. Tenho várias versões 2.0 e 3.0 de textos que já foram publicados. O processo de reflexão não se conclui junto com o texto. Na verdade, o texto tem um processo à parte, que num determinado momento se conclui, mas a reflexão continua e, por isso, muitas vezes um texto se desdobra em outras coisas.

ANA LUIZA NOBRE – Confesso considerar-me um pouco caótica. Esforço-me para ter um método e poder transmiti-lo. Afinal, espera-se de um professor que ele possa transmitir isso aos alunos. No entanto, o que faço principalmente é convocar meus alunos a se aventurarem em textos, obras, projetos. Acho importante que compreendam que o texto é, em muitos casos, uma parte do projeto, e como tal também envolve escolhas e riscos.

Em geral, começo instigando o aluno a buscar as palavras do projeto. Essa busca ocorre na conversa com o aluno, no embate com o projeto que está ali na nossa frente, e tem o objetivo de ajudá-lo a elaborar conceitualmente o projeto e esclarecer para si próprio o que ele está fazendo. Isso funciona um pouco como a escolha do título para o meu texto, ou seja, como aquilo que orienta o percurso do pensamento.

É o máximo que posso fazer, porque não me sinto no direito de exigir do aluno que siga um modus operandi meu, quando eu própria tenho tantas dúvidas. Então, ajudo-o a entender a necessidade da elaboração conceitual como parte do projeto. Mas incentivo-o também a elaborar o seu próprio método.

GUILHERME WISNIK – Quando entrei na FAU-USP, a revista Caramelo, que era feita pelo grêmio dos alunos e existia há pouco tempo na faculdade, estava abrindo para o envio de artigos de qualquer pessoa, inclusive alunos. O primeiro ano de faculdade não foi fácil para mim, porque eu saí de uma escola onde era completamente enturmado e entrei na FAU, que é um edifício maravilhoso mas muito grande, inserido no campus da USP, aquele lugar disperso, sem que encontrasse alguém conhecido durante o dia. Diante desse grande vazio, a possibilidade de escrever um texto para uma revista era muito interessante. Eu o escrevi, enviei, foi aceito e publicado na Caramelo 3. O texto tem um tom meio de piada, no qual criticava o ambiente da FAU e, de modo juvenil, fazia várias citações de autores fictícios de nome alemão, e também inventava livros. Foi o meu primeiro texto publicado.

No ano seguinte, passei a fazer parte da nova safra de estudantes que colaboravam para a revista e fazê-la foi, para mim, uma inserção no ambiente da faculdade. Este meu grupo chegou a fazê-la de modo autônomo nos números 7 e 8. Ao mesmo tempo, trabalhei com cenário da peça Bacantes, no Teatro Oficina, no escritório do Paulo Mendes da Rocha, na produção da Bienal de São Paulo e fazia uma bolsa de iniciação cientifica no Departamento de História. É curioso, pois observando hoje, não sei como eu fazia todas essas coisas ao mesmo tempo dentro de uma faculdade em período integral.

A Ana ressaltou a importância do Ronaldo Brito na formação dela. Não sei se tive alguém tão formador no meu caminho. Na faculdade, o Paulo Mendes da Rocha foi mais do que um grande professor de projeto. Não sei como definir a importância do Paulo para quem o teve como professor. Ele é capaz de abrir a cabeça de todos ao nos deixar em um estado de inquietação profunda permanente. Diferentemente da maioria dos professores de projeto que davam somente atendimento de projeto, o Paulo deixava todos em crise com a própria vida e com o mundo.

Outra pessoa importante na minha graduação foi um professor de História Antiga chamado Jonas Malaco. Especialista em Atenas, ele deu uma disciplina sobre fundamentos sociais da arquitetura e urbanismo antigo, com foco na Grécia. Passei a segui-lo, fazendo as optativas que ele oferecia. É engraçado: por causa dos meus estudos sobre a Grécia que, pela primeira vez, considerei estudar mais seriamente, pensando, escrevendo e fazendo crítica. Meu trabalho final de graduação na FAU não foi um projeto, mas sim um trabalho teórico. Fato que indicava meu futuro caminho, mesmo que naquele momento eu achasse que seria arquiteto e, durante algum tempo, fui mesmo. Mas o meu TFG [Trabalho Final de Graduação] foi um estudo teórico sobre a origem da cidade na Mesopotâmia e na Grécia; ou seja, uma tentativa de pensar o que é a cidade na sua origem, por oposição à aldeia. Quando passa a ser cidade? O que é o que chamamos de cidade? Enfim, foi um trabalho muito influenciado pelo professor Jonas. Através dos livros do Jean-Pierre Vernant sobre a Grécia, que abordavam o espaço político, o plano ortogonal, o desenho informal (orgânico contra o geométrico), que, pela primeira vez, pensei na possibilidade da política estar associada ao urbanismo. A palavra grega polis dá origem ao termo política. A relação entre política e urbanismo é direta. O desenho urbano é político. Apesar de esse pensamento estar ligado à Antiguidade, ele me acendia para questões contemporâneas.

Curiosamente, até achei que, talvez, me tornaria um estudioso da antiguidade, mas logo entrei em crise com esta possibilidade, pois não queria fazer uma opção tão restrita. Nesse momento, apareceu para mim a figura do Rodrigo Naves, que é equivalente ao que Ronaldo Brito é para a Ana Luiza. Ao fazer os cursos dados por ele, me aproximei da ideia de crítica de arte e arquitetura contemporânea. Ele me incentivou a escrever sobre atualidade, na época em que estava organizando a coleção Espaço da Arte Brasileira pela Cosac Naify.

Outra pessoa importante nesse percurso foi o Pedro Arantes, meu amigo desde a FAU, que também me puxava para a ideia de pensar o mundo de hoje. Ao ser muito critico à arquitetura paulista e ao edifício da FAU – aproximando-se mais dos ensinamentos da Lina Bo Bardi e do Sérgio Ferro –, ele me fez observar um caminho por onde comecei a pensar no Lucio Costa como uma figura, no Rio de Janeiro e no Brasil, importante em um pensamento mais amplo sobre arquitetura. E passei a me interessar, através do trabalho de Lucio Costa, pela possibilidade de compreender a formação brasileira junto com a história, sociologia, literatura e a arquitetura.

ANA LUIZA NOBRE – Fui uma péssima aluna! Meu curso de arquitetura foi muito ruim. Formei-me em 1986, na FAU-UFRJ. Era um período de muita desarticulação na escola. Os bons professores por vezes não apareciam para dar aula. A palavra “crítica” não existia dentro da escola. Tudo era focado em projeto e este se resumia a composição.

Como eu gostava de ler e escrever, tentava me aproximar dos professores de história, mas não era fácil. Só tive um professor, o Alfredo Britto, que falava de arquitetura moderna. De resto, arquitetura moderna não era assunto dentro da escola. Nunca tive uma aula sobre Le Corbusier, por exemplo. E foi essa falta, de um certo modo, que me moveu depois. Quando terminei a faculdade, percebi que minha formação era muito incompleta, ainda mais porque eu não queria fazer projeto. Então fui fazer o Curso de Especialização em História da Arte e Arquitetura no Brasil, no Departamento de Historia da PUC-Rio. Ao terminar esse curso, fui estudar dois anos na Itália. Mas o curso que fiz em Turim também era ruim. Então fui buscar o Manfredo Tafuri. Eu pegava um trem todo sábado pela manhã de Turim para Veneza, assistia à aula dele e, depois, voltava para Turim. Era uma coisa meio insana, mas estava indo atrás do professor que considerava importante. Aliás, sempre fui muito mais atrás do professor do que da escola. Isso provavelmente tem a ver com o fato de eu ter estudado em ambientes que não eram propriamente escolas (Rio de Janeiro e Turim), diferentemente do Guilherme, por exemplo, que estava em uma escola muito forte.

Os professores que mais me marcaram foram o Manfredo Tafuri, o Ronaldo Brito, e mais tarde o Alcides Rocha Miranda, que foi um grande mestre para mim. Ele foi objeto da minha dissertação de mestrado, e mesmo já tendo quase noventa anos quando nos conhecemos, tornou-se uma presença muito próxima. Ele me ensinou a enxergar as coisas de uma maneira muito particular. Nossa conversa não era em um ambiente acadêmico, mas no sofá da casa dele. Ou seja, nem sempre a formação se dá em um ambiente acadêmico. Na falta de uma escola, também podemos cobrir as lacunas da nossa formação buscando aquelas pessoas que têm algo a dizer para nós. Mas para isso é fundamental identificá-las.

Além disso, posso dizer que faz parte da minha formação o período de dois anos que passei em São Paulo, trabalhando na revista AU. Foi um certo desvio, sair do Rio para São Paulo para trabalhar em uma editora, imaginando que seria possível fazer crítica numa revista comercial. Mas aprendi muito trabalhando com jornalistas como Haifa Sabbag e José Wolf.

ANA LUIZA NOBRE – Nunca pensei em dar aula, mas foi o espaço que encontrei: o espaço de liberdade da escola. Sobretudo no Brasil, onde não há muitas outras possibilidades, o ambiente acadêmico é o melhor espaço para a crítica, a discussão e a reflexão. E é fundamental que seja assim.

As revistas não representam mais um espaço confiável. Sinceramente, tenho me recusado a escrever para as revistas comerciais. Hoje em dia, existem outros espaços que me parecem muito mais adequados, como a Internet. Daí a ideia de fazer o blog, um meio que me dá grande autonomia porque não dependo dos outros para publicar. O blog oferece liberdade para pensar, pois não existe a necessidade de submeter o que foi escrito a editores que muitas vezes tem interesses distintos dos seus. Além disso, o blog é importante também pela imediaticidade: tudo o que acontece é colocado rapidamente lá e, assim, a crítica pode ser exercida cotidianamente. Nem as revistas eletrônicas têm mais esse caráter. De certa maneira, elas envelheceram. O processo de passar por um conselho de editores, revisores de texto, editores de imagens etc. é longo. Muitas coisas já não podem esperar tanto tempo. A situação que o Rio de Janeiro vive hoje, por exemplo, não pode esperar nem uma semana. Portanto, o blog é fruto da minha necessidade de conquistar um espaço público em que eu tivesse autonomia total.

Mas é importante manter, em paralelo, outras formas de atuação. A escola e o blog não bastam. Estou fazendo o roteiro de um filme com apoio da FAPERJ, por exemplo. E quando posso, faço exposições. Crítica não é somente texto. É necessário buscar novas linguagens, novas mídias, espaços alternativos. Não existe um sistema que nos garanta um espaço crítico. Então nós mesmos devemos criar essas redes, com apoio das instituições e dos meios existentes, como a internet, revistas ou jornais, e abrir uma interlocução com outras áreas. Se pensarmos que a crítica só pode se dar nos espaços da arquitetura, estamos fritos.

GUILHERME WISNIK – Complementando o que foi dito pela Ana Luiza, acredito que se deve agir de modo enfático no que é o meio arquitetônico stricto sensu, por meio do IAB e de outras instituições, mas é necessário ampliar esse leque para outras áreas, atuando de maneira multidisciplinar, seja através de exposições, filmes, peças de teatro.

Por exemplo, o Teatro Oficina, ao encenar Os Sertões, se inseriu na discussão sobre a expulsão dos sem-teto do edifício Prestes Maia. Gerou-se uma grande convergência de questões da ordem do teatro, da literatura do livro do Euclides da Cunha, que foi um evento político importante do fim do século XIX, e de questões candentes de São Paulo nesses anos 2000, como o centro da cidade e os sem-teto. Esse tipo de nó é o que chamo de crítica. Em outro exemplo, o Tablado de Arruar, que é um grupo de teatro de rua aqui de São Paulo, fez uma peça que é uma adaptação do livro da Mariana Fix sobre a Operação Urbana da Água Espraiada. Estes cruzamentos são muito interessantes.

Apesar de, pessoalmente, não ter uma ação muito grande na internet, a considero o meio mais adequado ao nosso tempo. Recentemente, colaborei para um jornal chamado “ATUAL – o último jornal da Terra”, fundado pelo Sérgio Cohn, criador da Azougue. Na verdade, ele é um fanzine impresso em papel jornal e distribuído de graça numa tiragem alta. Assim, com essa grande distribuição e conteúdo aberto, torna-se uma situação similar à internet. Os grandes veículos de mídia, como a Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, também são fundamentais, apesar de todos seus problemas, para veicular e debater publicamente essas ideias.

GUILHERME WISNIK – A Copa do Mundo de futebol e as Olimpíadas são fatos gigantescamente importantes hoje e nos próximos anos para o Brasil. Ao que parece, as decisões sobre o que será feito com todo investimento estão acontecendo de maneira não pública, por debaixo dos panos, ou seja, do pior modo possível. É uma grande chance histórica que está sendo posta nas mãos do Brasil. A ideia da chance é muito ideológica, como um discurso para inglês ver, mas, de certo modo, há algo de verdade nisso, uma vez que o olhar do mundo parece que se voltou para o Brasil, o elegendo como bola da vez, representante da América Latina na globalização e ocupando um espaço de grandeza no concerto das nações. Isso significa que o Brasil vai de fato se globalizar nos próximos anos; não o país inteiro, mas uma parcela. O Rio de Janeiro é o foco principal, mas também apenas uma parcela dele. Globalizar significa receber investimentos maciços e também pagar por eles em obras que correspondem a uma expectativa global em termos de arquitetura, infraestrutura, urbanismo e também participar de um movimento global de dinheiro, pessoas, turismo e mercadorias.

Apesar de todos os problemas do governo Lula, parece que, diplomaticamente, o Brasil alcançou um patamar importante nesta nova ordem mundial que está se desenhando, pela estabilidade econômica, pelo que representa ideologicamente e por uma certa confiabilidade que transmite. No entanto, tudo que está ligado a urbanismo, principalmente no Rio de Janeiro, não acompanhou esse salto. As ações práticas no espaço público carioca continuam a ser daninhas, patrimonialistas, corruptas, tacanhas, visando o privilégio de poucos, mantendo todas as contradições e exclusões, e embalando a cidade numa face turística e globalizada no pior sentido. Parece que o Rio de Janeiro não está escolhendo um caminho que gere efeitos positivos, como aconteceram em alguns mega eventos como esses – sendo Barcelona 92 tratada como o caso mais emblemático. Por isso, o nosso papel como críticos é vital. Tudo que fizemos até hoje como crítica de arquitetura e urbanismo no Brasil é nada, tendo em vista o que precisaremos fazer nos próximos anos. Vamos precisar ocupar páginas importantes dos grandes veículos de comunicação para trazer essas discussões à tona. Não será fácil, mas se não fizermos isso, seremos grandes perdedores.

ANA LUIZA NOBRE – A situação do Rio é muito emergencial e alarmante. Vários projetos estão surgindo cotidianamente na mídia: um vai atropelando o outro sem que haja qualquer correlação entre eles. A cidade está sendo pensada como uma série de polos segmentados: Zona Portuária, Barra da Tijuca, as instalações olímpicas que se espalham pela cidade… Mas não existe sequer um Plano Diretor, já que o nosso é de 1992. Como o Plano Diretor é decenal, o Plano do Rio deveria ter passado por um processo de revisão em 2002, ou seja, estamos atrasados oito anos!

Em um debate em outubro, no IAB, técnicos da prefeitura apresentaram estes projetos como o “novo urbanismo”, que eles dizem ser uma nova maneira de projetar, em que não se pensa a cidade como um todo. Ora, isso é uma falácia. Não sabemos sequer quem está por trás desses projetos. Não existe um autor, ou dois, ou dez. Os projetos vão pipocando e temos feito um esforço enorme para, pelo menos, identificar alguns autores, e mesmo quando essa informação é solicitada, ela é negada. Há muitos interesses em jogo e grandes imobiliárias, grandes empresas e corporações que estão orquestrando isso.

Hoje, o Rio de Janeiro está numa situação invejável, devido ao alinhamento entre os poderes municipal, estadual e federal, e a uma série de eventos já confirmados, como a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos e até uma Olimpíada Gay. A revitalização da área portuária, proposta há trinta anos, está em vias de ser concretizada. Mas o primeiro projeto do Porto Maravilha, por exemplo, é uma pracinha com arco triunfal, quiosques e espelho d’água em pleno Píer Mauá. E como havia pressa, o próprio Secretário de Urbanismo, engenheiro Sérgio Dias, fez o projeto. Isso nós só ficamos sabendo agora. Mas é um exemplo de como as informações sobre os projetos para a cidade vão surgindo em um ritmo alucinante que ninguém consegue acompanhar, nem mesmo os vereadores que precisam aprovar ou não estes projetos.

Não estão sendo sequer cogitados concursos públicos de projetos de arquitetura. A não ser um, para o marco olímpico do Rio de Janeiro. O IAB foi convocado a organizar o concurso e o prefeito diz que o marco ficará, provavelmente, em cima de algum morro, como uma pira olímpica eterna. Isso mesmo: uma pira olímpica eterna!

É importante que isso ganhe uma dimensão que ainda não tem. A discussão não pode ser restrita ao Rio. Tem que ganhar uma dimensão nacional, afinal o Rio é uma cidade importante para o Brasil, um símbolo em vários sentidos. Não é um problema somente das pessoas que moram no Rio. As pessoas e a mídia de São Paulo têm que fazer seu papel. Todo mundo tem que se mobilizar. Afinal, estamos correndo o risco de que o pouco que resta de urbanidade nesta cidade seja destruído por esse processo avassalador. Nem estou entrando na questão mais qualitativa, embora eu devesse falar disso também. O argumento da “celeridade”, muito utilizado nos discursos da prefeitura, tem sido justificativa para tudo, mas a maneira como o futuro do Rio de Janeiro está sendo conduzido é assustadora.

A Revista de Domingo do jornal O Globo, por exemplo, convocou algumas pessoas, que ela chamou de “cidadãos do bem”, para apresentarem propostas para o Rio, numa dobradinha com os arquitetos, que desenharão essas ideias. E os arquitetos, ingenuamente, se submeteram a isso! É uma confusão absoluta: há uma grande incompreensão sobre a ideia de projeto. O que é um projeto? É um projeto de lei, uma ideia, ou um projeto de cidade? Então alguém propõe fazer uma calçada rolante ligando o MAM ao aeroporto; o outro propõe um trenzinho ligando o aeroporto ao Hotel Glória; ou seja, cada um tem uma ideia. Apresenta-se isso ao prefeito e ele vai comprando essas ideias. A gente não pode aceitar isso, mesmo porque estamos falando do Rio de Janeiro!

Vamos aproveitar a oportunidade para alavancar a arquitetura e o urbanismo no Rio de Janeiro e pensar a cidade. Tirar a cidade e a arquitetura feita aqui desse buraco. Mas para isso nós, professores, críticos, alunos, precisamos nos posicionar e nos mobilizar. Temos que entender que a discussão sobre a cidade não é uma discussão arquitetônica ou urbanística, exclusivamente. Há de se conversar com todos. Tenho ido até a audiências públicas na Câmara dos Vereadores. Converso com vereadores e secretários, procurando mobilizar e alargar essa discussão. Isso tudo para que a cidade permaneça minimamente habitável. Se as coisas continuarem a serem tocadas com essa irresponsabilidade, daqui a sete anos vamos acordar e só enxergaremos o Corcovado, porque o resto vai acabar.

GUILHERME WISNIK – Vou usar um subterfúgio e começar a responder como um erudito. A palavra “arquitetura” é originária do grego arkhé e tékton. Arkhé é um termo interessante por ter diversos sentidos: origem, como algo que está no princípio, e, ao mesmo tempo, comando. Arkhé é uma palavra fundamental na Teogonia de Hesíodo, que aborda a origem do mundo. Tékton está ligado a tudo que é construído pela técnica, ou seja, tectônica. Nesse sentido, arquitetura é aquilo que está na origem e no comando de todas as construções. Arquitetura já foi isso. Hoje em dia, é muito menos. Chegamos em um ponto em que os arquitetos estão se submetendo a desenhar ideias pensadas por “cidadãos do bem”. Mas “arquitetura” é um termo que pode ser utilizado em muitos sentidos. Arquitetar alguma coisa é engendrar, construir um discurso, construir algo que para de pé, seja este concreto ou não. Arquitetura é um princípio de organização das coisas.

ANA LUIZA NOBRE – Arquitetura é a invenção do ambiente da vida humana.

Entrevista com Glenn D. Lowry – diretor do MoMA

Tá lá no site da Fundação Iberê Camargo.

Gestão e criatividade

Glenn D. Lowry é o atual diretor do Museum of Modern Art (MoMA)de Nova York. Ele assumiu o cargo em 1995, e hoje comanda uma equipe de cerca de 750 pessoas e um dos acervos mais amplos de arte moderna do mundo.

Iniciada com uma doação de oito gravuras e um desenho, a coleção do MoMA cresceu para um total de mais de 150 mil pinturas, esculturas, desenhos, gravuras, fotografias, maquetes e objetos de design. Também possui cerca de 22 mil filmes e 4 milhões de stills, além de uma biblioteca com mais de 300 mil livros, livros de artista e periódicos.

Na conversa abaixo, Lowry fala sobre seu papel administrativo e o trabalho que considera importante na gestão de um museu, além de comentar a situação destas instituições nos Estados Unidos.

Como você administra o MoMA pensando tanto na parte administrativa quanto na cultural? Que tipo de habilidades são necessárias para que esta articulação funcione de forma equilibrada?

Eu não penso muito sobre a questão de administrar um museu, porque acredito que, se você entende corretamente a missão – que para mim é o programa de mostras, as iniciativas educativas –, se isso tem o tipo de impacto sobre a comunidade que deveria ter, se atrai o tipo de atenção crítica que deveria atrair e se gera no público o tipo de resposta que deveria gerar, então o lado administrativo, a dimensão financeira passa a tomar conta de si mesma. É claro que, para ser esperto neste sentido, você precisa ter pessoas que saibam lidar com contabilidade, que descubram como executar bons programas de associados e fazer a captação de recursos necessária. Mas isso é rotina, é algo quase mecânico. A parte importante é, na verdade, o lado criativo, que tem a ver com imaginação: que tipos de exposição devem ser realizadas, trabalhar com curadores para ter certeza de que você encontra os intelectuais corretos para fazerem estas exposições e fazer aquisições estratégicas, para que você tenha uma coleção realmente consistente. Eu acho que todos esses aspectos são necessários para administrar um museu. No fim das contas, um museu de arte não é sobre ser um museu – é sobre ser arte. Então, você tem que se lembrar sempre que, nesta situação, é a arte que interessa, e não o museu. Isto não quer dizer que você ignora as outras questões, mas você tem que ter certeza de que não são elas que guiam a instituição. Elas são a parte mecânica, a parte técnica, e estão lá para dar suporte à parte criativa.

Você é conhecido por apoiar a arte contemporânea, e por ter implementado um programa no MoMA neste sentido. Por que isto é importante, e que diferença faz para o museu?

Eu acredito muito que um museu de arte moderna e contemporânea tem que basear o que faz no comprometimento e na confiança nos artistas. E se tem a sorte de trabalhar com artistas vivos, lidando com o momento atual, o momento contemporâneo, é um privilégio. Esse privilégio permite que você conheça esses artistas, defenda-os quando apropriado, mas, mais importante, permite que você se certifique de que eles se sentem parte do que você está fazendo. E se você consegue canalizar essa energia, esse talento e essa sabedoria que os artistas tem, isso abre um mundo que, de outra forma, seria inacessível. Então, eu acredito na arte contemporânea porque acredito que toda arte começa, em algum ponto, como arte contemporânea. E o privilégio que nós temos trabalhando com artistas contemporâneos é que nós falamos com eles, pensamos com eles, aprendemos com eles e garantimos que somos um lar, tanto intelectual quanto fisicamente, para os seus interesses. Isso energiza o museu.

Existem muitas maneiras diferentes de se olhar para a arte. Você pode olhar para ela por um viés histórico – o que aconteceu no século XV, o que aconteceu no século XVI –, ou você pode olhar para ela por um viés contemporâneo: “como é o cenário hoje em dia?”. E é isto que estamos tentando fazer, estamos tentando olhar para o que se faz hoje, mesmo se isso envolver lidar com o fim do século XIX a partir do olhar de artistas vivos, e fazer estes trabalhos voltarem à vida porque ressoam com o trabalho de artistas atuais.

E quanto ao público, como o MoMA chega até ele? Quais são, atualmente, as principais questões para que um museu continue ampliando seu público?

Bem, em primeiro lugar, eu acredito que nos Estados Unidos – e suspeito que isso também seja verdade em outros lugares – o público é realmente muito inteligente. As pessoas sabem o que sabem: sabem do que gostam e fazem análises inteligentes. Talvez elas nem sempre tenham a linguagem sofisticada para descrever isso da maneira como um crítico ou intelectual o faria, mas penso que a maior parte das pessoas é bastante esperta a respeito daquilo que vê e pensa. Portanto, se você cria um ambiente convidativo, que faz com que as pessoas se sintam em casa e possam compartilhar a energia que artistas criativos geram, você pode criar algo semelhante a um laboratório, onde as pessoas entendem que estão vendo objetos feitos por outras pessoas, que falam por meio de uma linguagem complicada e que tentam passar mensagens poderosas e importantes, e que se você dedicar o tempo necessário e for devagar, você pode aprender a partir disso, mesmo se não tiver certeza absoluta do que está sendo dito. Então, o que tentamos fazer no MoMA é desacelerar as pessoas, criar um ambiente social – porque, quando você vai a um museu, você não está sozinho, é um espaço público. E se você reconhece que aquele é um espaço público, realmente motiva os visitantes e diz que há uma espécie de mágica que ocorre quando arte de qualidade encontra as pessoas… Há alguma alquimia, que não se pode descrever de maneira precisa. Mas através de uma combinação de instalação inteligente, iluminação bem pensada e pessoas receptivas você pode criar um ambiente no qual até mesmo alguém não-familiarizado com aquilo que está prestes a ver pode encontrar algo interessante e fascinante.

Mas existe alguma dificuldade, nos Estados Unidos, em fazer as pessoas visitarem museus?

Existem muitos tipos de barreiras. É claro que existem barreiras sociais, econômicas e intelectuais, e existe também a barreira do tempo: as pessoas já não tem muito tempo, então precisam fazer escolhas difíceis. Mas acredito que, quando você cria uma programação instigante, o boca a boca é a voz mais poderosa. Você pode usar marketing e programas educativos para criar público – e é claro que o MoMA e todos os museus fazem isso –, mas acho que o ingrediente mais forte é quase sempre o boca a boca. As pessoas entram, se divertem, acham fascinante e interessante, contam para seus amigos, seus filhos, seus primos, seus sobrinhos, e logo todos começam a dizer “eu também quero ver isso, quero entender por que as pessoas estão falando disso”. No mundo da propaganda, isso se chama “buzz”. Mas o “buzz” não é efêmero, ele é bastante real, e essa é a energia criada pelos momentos empolgantes. E não existe nada mais empolgante, na minha concepção, do que ver grandes obras de arte. Se você pode olhar grandes obras de arte feitas por artistas atuais, isso faz com que você sinta que vive este momento. E aí não é preciso se preocupar com o público. As pessoas sabem, intuitivamente, que aquilo é importante para elas.

O senhor mencionou a falta de tempo das pessoas hoje em dia, e essa aceleração do cotidiano tem muito a ver também com as novas tecnologias. Qual é o papel da Internet para os museus neste contexto?

A Internet é uma dádiva para os museus, porque ela é automaticamente relacionada com conteúdo e comunicação. E essas são as duas coisas centrais na atividade de um museu: o comprometimento com o conteúdo, que são as obras de arte e as ideias por trás destas obras, e com a comunicação. Então, é claro que é preciso usar as redes sociais, é preciso pensar sobre tecnologia, é preciso encontrar meios de entender que o que se pode fazer na Internet é uma atividade paralela a, mas diferente daquilo que você pode fazer nas galerias, embora você possa interconectar estes públicos. Por exemplo, no MoMA, cerca de 1,5% ou 2% de todos os visitantes que passam pela porta são brasileiros, mas cerca de 8% de nossos visitantes na Internet são do Brasil. Então, nós estamos construindo um público muito mais amplo por meio da Internet do que aquele que algum dia passará pela nossa porta – e isso é ótimo. Estas pessoas são tão amigas para nós, e eu espero que nós sejamos para elas, quanto as pessoas que nos visitam pessoalmente.

Dupla carioca LETUCE faz show no SESC Pompéia, SP

MC LDN #4

Dancing Cheetah – julho 2010

O lugar da linha – MAC Niterói

Felipe Scovino convida para a abertura da exposição “O lugar da linha” no MAC-Niterói nesse sábado, dia 3 de julho, às 17h00. A exposição, com curadoria dele, conta com obras de Ana Holck, Amalia Giacomini, Bianca Tomaselli, Gisele Camargo, Luiza Baldan, Maria Laet e Rosana Ricalde.

diz o curador:

“O lugar da linha” foi a curadoria selecionada pela Temporada de Projetos do Paço das Artes para esse ano. Entre abril e junho, a exposição contou em São Paulo com obras de Ana Holck, Bianca Tomaselli, Gisele Camargo, Luiza Baldan e Maria Laet. Com o convite de itinerância feito pelo MAC-Niterói, as artistas Amalia Giacomini e Rosana Ricalde foram incluídas na exposição em Niterói. Para essa ocasião, algumas obras foram acrescentadas, suprimidas, substituídas ou especialmente construídas (no caso, a intervenção de Giacomini). O conjunto dessas obras reflete sobre as diferentes possibilidades materiais e poéticas da linha, colocando-a como narrativa central, e não apenas adereço, de um jogo fenomenológico de experimentação.

Jonathan Hernández na galeria Nara Roesler, SP

Jonathan Hernández :: Caleidoscópio / Kaleidoscope 01.07 – 31.07.2010 from Galeria Nara Roesler on Vimeo.

O Roesler Hotel, programa de intercâmbio de exposições entre a Nara Roesler e galerias e instituições estrangeiras, apresenta a exposição Caleidoscópio, a primeira mostra de Jonathan Hernández (Cidade do México, 1972) no Brasil. O artista mexicano – que em Nova York fez parte da coletiva que inaugurou o New Museum (2008) e da Fit to Print, na Gagosian Gallery (2007) – foi premiado este ano com residência no Projeto Capacete em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo Daniel Roesler, Hernández dialoga com alguns artistas do elenco da galeria, como Cao Guimarães, Brígida Baltar e Marcos Chaves, cujos olhares, como um caleidoscópio, capturam o lirismo oculto nas cenas cotidianas.