Atlantico Sul – o blog da Alexandra d’O Publico

A jornalista portuguesa Alexandra Lucas Coelho é correspondente do jornal O Publico no Brasil e criou o blog Atlantico Sul onde coloca seus textos e fotos sobre sua estada aqui no Bananão, sobre a volta a Portugal com livros do Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Hollanda, Stefan Zweig embaixo do braço e momentos de férias na Praça Tahrir bem no meio da revolução. Alexandra está morando no Rio perto das Laranjeiras e está sendo perseguida pelo Brasil o tempo todo. Mora numa casa com Preta e Bela no bairro onde morava um bruxo escritor. Adorei os textos, adorei o blog. Recomendo… Pegueis esses 2 trechos lá agora:

– É difícil ter uma visão idílica do Brasil depois de viajar por estradas de terra até ao vale do Jequitinhonha, já considerado o lugar mais pobre do país. Ou depois de deambular pelos arredores industriais de São Paulo sob um céu de chumbo. Ou depois de apanhar um daqueles comboios que levam ao fundo do Rio de Janeiro. O Brasil é o escândalo das 850 mortes numa noite de chuva e a humanidade de um país inteiro a ajudar. É uma identidade a caminho. É um grande caminho.

– Quando a soma de tanto desejo encontra o seu momento tudo parece começar. Viver o Brasil agora é uma experiência de exposição a essa energia, que trespassa o corpo como trespassa a língua.

Sendo eu portuguesa, há nisto um sentido político construído pelo passado. Mas o futuro do nosso passado é sempre feito a partir deste exacto momento, e se isso é válido para o passado individual também será válido para o passado comum.

A identidade não se perde, está em movimento. Ser lisboeta-português-europeu será uma carga fixa, que cada um funde com outras como pode ou quer.

Muito mais que o sentido político passado — gerador de toda uma bibliografia colonialista, pós-colonialista e pós-pós-colonialista — interessa-me o sentido político futuro, por exemplo a forma como o brasileiro absorveu o estranho, o estrangeiro, o bárbaro. A sabedoria que fez o brasileiro ficar soberano.

O medo é uma perda de soberania. Quanto mais medo a Europa tiver, menos será soberana.

PS:

Alexandra esteve no ateliê faz umas 5 semanas para fazer uma entrevista. Falei pelos cotovelos, pelos joelhos e pelos tornozelos. Estava em uma das crises de euforia mórbida e desembestei a falar. Ela estava coletando diversos depoimentos de artistas (musica, artes plasticas, cinema, dança e literatura se nao me engano) sobre o Rio decadente de agora e de como poderá ser o Rio de amanhã. Uma cidade hype internacional como nos 60? Uma cidade arrumadinha como o jovem prefeito da Barra? Um novo destino turistico/cultural do planeta? Falamos das UPPs, dos projetos mirabolantes, da mudança, da transformação, da desrdem absoulta, de sonhos e de desanimo. Falamos da cena artística numerosa, talentosa e singular porém acanhada da cidade hoje. E também de como artistas partipam e participarão desse processo de transformação / re-invenção do Rio. Semana passada passou um fotografo d’O Publico e fez fotos aqui no ateliê. Acho q a matéria ainda não saiu. Ela pensava em falar ainda com o B Negao, Flora Sussekind, Enrique Diaz, Ruy Castro, Lia Rodrigues e outros mais. Vou mandar um email agora p ela pra ver se já saiu quando sai etc e tal.

Bruno Dunley lança e finaliza na Razuk

Phunk! Especial de Carnaval

Fred Coelho informa:

Salve pessoal! Dia 12 de Fevereiro estaremos de volta.

Phunk! Especial de Carnaval, com convidados ilustres:

A Banda do Cordão da Bola Preta (92 anos de história).

Lembrando que em março tiramos férias e retornamos em abril.

Phunk! – Do groove clássico ao futurista.

Nomes para lista amiga aqui até às 18h do dia do evento.

Nomes válidos até 01:00 na bilheteria da festa.

Evite filas, compre seu ingresso antecipado nas lojas: diversa e homegrown.

A Equipe de Som Classe A destila a sua já clássica e infalível mistura de grooves, com muito funk, soul, dub, rap, além dos mais variados tipos de música eletrônica (como eletro, drum ‘n bass, dancehall, entre outros), aliados ao toque verde e amarelo do samba, do funk carioca e de outros ritmos brasileiros.

Venda de ingressos antecipados (preço de lista amiga):

Loja Homegrown (Rua Maria Quitéria, nº 68 – 3º Piso) em Ipanema Tel.: 2513-2160

Loja D!versa (Largo do Machado, nº 29, sobreloja 205) Tel.: 2285-8117

PHUNK! – DJs Arthur Miró, Coisa Fina e Saens Pena (grooves), com VJs Simpla, Timba e Milena Sá

Quando: sábado, dia 12de fevereiro, às 22 horas

Onde: sede do Cordão da Bola Preta – Rua da Relação, 3, Lapa – Telefone: 2240-8049

Preços: 20 reais (lista amiga, antecipado e estudante), 25 reais (promocional para os 600 primeiros) e 30 reais (inteiro)

Capacidade: 800 pessoas Classificação: 18 anos

Lista aniversariante: festaphunk@hotmail.com / phunkfesta@gmail.com

2011 – 10 anos de PHUNK!

Lançamento do livro "Alguns infinitos" – João Modé

Logo mais no Parque Lage acontece o lançamento do livro “Alguns infinitos” sobre a obra de JOÃO MODÉ:

à partir de 19h.

Lançåmento da Editora Aeroplano com textos de Agnaldo Farias, Daniela Mattos, Thomaz Brum e Márcio Doctors.

Patrocínio da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro.

e aqui a matéria que saiu hoje no Segundo Caderno do Globo:

palestra do arquiteto Ole Gustavsen – Snohetta Arc

Na próxima quarta, dia 16, tem palestra do arquiteto Ole Gustavsen, do premiado escritório norueguês Snohetta, cujo currículo inclui a Nova Biblioteca de Alexandria (Egito), a Ópera de Oslo (Noruega, Prêmio Mies van der Rohe 2009), o Memorial às Vítimas do 11/09 (Nova York) e a expansão do Museu de Arte Moderna de São Francisco.

A palestra será em inglês e acontece as 19 h no Centro de Arquitetura e Urbanismo da Prefeitura (Rua São Clemente 117, Botafogo).

São Paulo 17 x 2 Rio de Janeiro

É isso mesmo que vocês irão ler aí embaixo. Foi uma goleada histórica, um placar para fazer pensar. O Rio de Janeiro teve apenas 2 artistas selecionados enquanto São Paulo teve 17 no Prêmio Marcantonio Vilaça. É triste, é estarrecedor. Queria muito saber quantos inscritos cada cidade teve no total de 508. Sobre o mesmo assunto Daniela Name escreveu um bom post lá no blog Pitadinhas e lá o placar é maior ainda: SP 20 x 2 Rio, vai lá que vale a pena.

Saiu o resultado dos 30 artistas selecionados para o 4º Prêmio CNI Sesi Marcantonio Vilaça para as Artes Plásticas. O Estado de São Paulo tem 17 representantes na final; quatro artistas são de Pernambuco; Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul têm dois classificados cada; e os Estados do Pará, Paraíba, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal contam com um finalista cada.

Terminada essa fase, na qual 30 artistas foram selecionados, é formado um novo júri, que escolhe os cinco vencedores (no início de março, em Goiânia/GO, durante a última exposição itinerante do prêmio anterior, no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás – UFG).

No total, foram 508 inscritos. Realizado de dois em dois anos, o prêmio, que concede bolsa de trabalho de R$ 30 mil para cada um dos cinco premiados, prevê duas etapas. No primeiro ano de trabalho, críticos e curadores de arte orientam os vencedores na produção de suas peças. No segundo ano, são realizadas exposições itinerantes por seis capitais.

|

Artistas selecionados – 2011-2012:

Ana Elisa Egreja – São Paulo

André Komatsu – São Paulo

Angela Conte – São Paulo

Bruno Faria – Pernambuco

Bruno Vilela – Pernambuco

Carla Zaccagnini – São Paulo

Carlos Eduardo Felix da Costa (Cadu) – Rio de Janeiro

Cristiano Lenhardt – Rio Grande do Sul

Deyson Gilbert – Pernambuco

Elder Rocha – Distrito Federal

Felipe Cohen – São Paulo

João Loureiro – São Paulo

Jonathas de Andrade – Pernambuco

Laerte Ramos – São Paulo

Laura Andreato – São Paulo

Laura Belém – Minas Gerais

Marcelo Moscheta – São Paulo

Marcelo Solá -Goiás

Marcius Galan – São Paulo

Marcone Moreira – Pará

Maurício Ianês – São Paulo

Michel Zózimo da Rocha – Rio Grande do Sul

Nazareno Alves – São Paulo

Paulo Nenflídio – São Paulo

Rodrigo Matheus – São Paulo

Tamara de Souza Andrade – São Paulo

Tiago Judas – São Paulo

Vicente de Mello – Rio de Janeiro

Wagner Malta Tavares – São Paulo

Walter Wagner – Paraíba

LCD SoundSystem no Circo Voador

Moments, um filme de Will Hoffman

peguei lá no Trabalho Sujo.

Moments, um filme de Will Hoffman (o mesmo autor de Words), inspirado no livro Sum, de David Eagleman.

Lucia Koch no Instituto Tomie Ohtake

Amanhã dia 9 de fevereiro abre a exposição “Miragens” no Instituto Tomie Ohtake. Lucia koch particpa da mostra junto de 18 artistas internacionais, entre eles, Shirin Neshat do Irã, Khaled Hafez do Egito e Hassan Massoudy do Iraque. “Miragens” busca confrontar, através da poética dos artistas reunidos, a imagem estereotipada que o Ocidente acabou desenvolvendo sobre o Islã e sua cultura.

lá no site da Galeria Nara Roesler eu peuei o texto abaixo:

Com 58 obras de arte contemporânea, de 19 artistas destacados no cenário internacional, que têm em comum em suas produções o universo cultural islâmico, o Instituto Tomie Othake traz a exposição “Miragens”. Idealizada por Rodolfo Athayde e com curadoria de Ania Rodríguez a mostra abre dia 9 de fevereiro, para convidados, e a partir do dia 10, para o público em geral.

Miragens busca confrontar, através da poética dos artistas reunidos, a imagem estereotipada que o Ocidente acabou desenvolvendo sobre o Islã e sua cultura. Com obras que utilizam de técnicas tradicionais à videoinstalação e que oscilam de grandes enigmas visuais a hilariantes paródias, a exposição dá a ver tanto o encantamento quase mágico da caligrafia islâmica quanto a ameaça bélica permanente e o rigor de alguns costumes.

Os artistas convidados para a mostra Miragens são: Shirin Neshat, Shadi Ghadirian, Bita Ghezelayagh (Irã), Khaled Hafez e Susan Hefuna, Wael Shawky (Egito), Ali Talib, Hassan Massoudy (Iraque), Halil Altindere, Sener Ozmen (Turquia), Kamel Yahioui (Argélia), Laila Shawa, Malileh Afnan, Taysir Batniji (Palestina), Lucia Koch (Brasil), Mounir Fatmi (Marrocos), Shezad Dawood (Inglaterra), Rachid Koraichi (Argélia) e Ramia Obaid (Síria).

INSTITUTO THOMIE OHTAKE

Rua Coropés, 88 – Pinheiros

(11) 2245-1900

Hélio Oiticica lidera lista dos artistas mais expostos da década

Saiu na Ilustrada da FolhaSP de hoje a matéria abaixo do Fabio Cypriano.

Na primeira década do século 21, artistas que se contrapõem aos neoconcretos Hélio Oiticica (1937-1980) e Lygia Clark (1920-1988) foram os que tiveram maior visibilidade no Brasil.

A conclusão é de Tadeu Chiarelli, diretor do Museu do Museu de Arte Contemporânea da USP, a partir de um levantamento de 7.010 exposições compiladas pelo Itaú Cultural entre 2001 e 2010.

A partir de seu banco de dados, o Itaú Cultural gerou listas dos artistas mais vistos na última década e das instituições e dos curadores que mais organizaram mostras.

“Esse banco de dados existe há 24 anos e nós mesmos vamos atrás das informações das mostras, seja em jornais, catálogos ou por correspondência”, diz Selma Cristina da Silva, gerente do Centro de Documentação e Referência do Itaú.

É a primeira vez que a instituição faz tal compilação. “Essa é uma forma de contribuir para uma reflexão sobre a cena das artes visuais. No fim do ano, vamos organizar uma mostra em sentido inverso, que pense o que deve vir na próxima década”, conta Eduardo Saron, superintendente da instituição.

No total, o Itaú tem registradas cerca de 30 mil exposições de arte brasileira ou ligada ao Brasil, desde algumas realizadas no século 18, em Paris. Esses dados alimentam a Enciclopédia de Artes Visuais na internet.

“Nossa pretensão é ter registro de todas as mostras, mas, quanto mais distante, mais difícil é a compilação”, explica Tânia Rodrigues, gerente das enciclopédias virtuais do Itaú.

A instituição ainda reúne dados de arte e tecnologia, literatura, teatro e super-8. “Em breve, todas estarão reunidas”, diz Saron.

A pedido da Folha, Chiarelli, que ficou na quarta posição como curador que mais organizou exposições, analisou os dados.

“Primeiro, acho importante dizer que, com essas informações, podemos entender melhor o que se passa aqui e muitos pesquisadores vão ter material importante para análise”, diz o diretor do museu universitário, que neste ano deve inaugurar sua nova sede no Ibirapuera.

Ter Oiticica como artista que obteve mais visibilidade na década passada significa, segundo Chiarelli, “um esforço coletivo para mostrar suas obras a partir do reconhecimento delas no exterior”. Já a sétima posição de Clark “talvez reflita as dificuldades em expor suas obras”, diz o curador.

A enciclopédia virtual do Itaú não apresenta obras de Clark ou Oiticica por dificuldades com os herdeiros. O mesmo não acontece com os demais artistas mais vistos.

São esses outros artistas, aliás,que, segundo Chiarelli, indicam a superação das propostas de Oiticica e Clark _exceção feita a Amilcar de Castro (1920-2002).

“Ambos tinham uma visão romântica e libertária do artista, como se não existisse o circuito da arte. Já nomes como Cildo Meireles, Nelson Leirner e Regina Silveira são mais irônicos e geram suas poéticas sem negar as instituições.” Mesmo assim, não deixa de ser notável que os dez mais vistos sejam artistas vinculados à arte conceitual.

TIMELESS no Rio – 16, 17 e 18 de fevereiro – 21h30

ROncaRonCa – 22h na Oi fm

Terça é dia de RonaRonca do Mauricio Valladares na Oi Fm. E hoje Mauvall recebe o grande Arthur Verocai no estúdio móvel da rádio que está ancorado no Arpoador alí na entrada do Parque Garota de Ipanema. É só sintonizar o dial no 102,9 as 22h ou então entrar no site da OiFm. O recorte abaixo eu peguei lá no blog TicoTico.

Cibelle e convidados em Ipanema

A musica das periferias no centro cultural Banco do Brasil

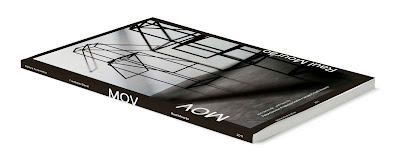

MOV – Livro novo em breve na praça.

MOV é um olhar sobre as esculturas cinéticas que em 2010 foram exibidas nas exposições individuais:

– Balanço Geral, no Atelier Subterrânea, (POA), março

– Cuidado Quente, na Galeria Nara Roesler, (SP), agosto

– Chão, Parede e Gente, na Galeria Lurixs Arte Contemporânea, (Rio), setembro

E nas exposições coletivas:

– Projetos (in)provados, na Caixa Cultural (Rio), março

– Ponto de Equilibrio, no Instituto Tomie Ohtake, (SP) setembro

– Mostra Paralela 2010: Contemplação do Mundo, no Liceu de Artes e Oficios, (SP) setembro

MOV tem textos de Felipe Scovino, Frederico Coelho e Jacopo Crivelli Visconti + uma conversa via Skype com Maria do Carmo Pontes (Londres) e Frederico Coelho (Rio). O projeto gráfico é do designer João Doria com fotos do Quito, David Pacheco, Ding Musa e Beto Felicio.

MOV foi produzido e editado pela Automatica, com patrocínio da Bienal e apoio do Ministério da Cultura através do projeto Brasil Arte Contemporânea.

Bebel Prates informa:

JC/LA/CA #4

“Really they have no name,” he says. “I say, ‘You know the posts in parking lots that keep your car from running into things?’ And people are like, ‘Oh, yeah, of course.’ But if I say a bollard, nobody knows what I’m talking about. I think that’s interesting: They’re so anonymous they’re not even given the status of a name outside of some technical jargon.”

These bollards are, in fact, deceptive imitations, made from cardboard and papier-mâché primarily, for “Elysian Parking,” Callaghan’s second solo show at Steve Turner Contemporary , on view through Feb. 5. Along with the hubcaps that crowd the interior of the studio — real, not fabricated, and festooned like dream catchers with paint, yarn and feathers — they’ve been a central preoccupation of Callaghan’s for months, a humble emblem of contemporary life.

Callaghan, 42, came to sculpture by way of video production, after entering UCLA’s master of fine arts program six years ago. (Born in Pennsylvania but raised in multiple places, he studied cultural anthropology as an undergrad in North Carolina, then worked in film and video production in the Bay Area as an editor. (“The computer time,” he says of video, “That’s what killed me. That’s why I had to rethink my career. I didn’t want to spend my life in front of a screen.”) Though older than most of the other students, he came to the program feeling outside of the art world loop, with no real strategy for what he wanted to accomplish. As a result, he says, “I had a really experimental time.”

He walked across L.A., taking photographs and collecting bits of trash in plastic bags. He made adocumentary about pigeons, a series of works using traffic cones and a massive installation called “Kool Aid Factory” using pieces of discarded children’s toys. His practice as a sculptor emerged, one might say, from his interaction with the city, with its spaces and materials, and has remained closely linked ever since.

Tall and loose-limbed, with a thoughtful, unaffected manner, Callaghan has a deep affinity for common objects. He’s made art from plastic bottles, bricks, old crutches and walkers, brass bed frames, plastic deck chairs, a halogen lamp, a hand truck and a push broom. The strength of the work lies in his knack for stretching the ordinary to a point of absurdity — often literally. The lamp piece, which appeared in a group show at Night Gallery last summer, consisted of an actual lamp whose trunk stretched through the ceiling to a point 18 feet above the roof, such that it could be turned on and off from a room it did not illuminate — a dorm room cliché transformed into an endearingly shoddy and purposeless beacon.

In the case of the bollards, he’s flipped this strategy, not adapting a found object to fantastical ends but fabricating an identically banal fake. The absurdity lies in the effort expended to reproduce a thing that nobody looks at in the first place, the transformation of a “non-object” into a culturally precious commodity, isolated for contemplation in a gallery. As in all of Callaghan’s work, however, this note of absurdity should not be confused with a joke. His affection for these objects is real, resulting in a sincere desire to “save them from the anonymity of the trash heap,” as he puts it.

There are risks to such a way of working, as Callaghan appears to be well aware. Losing faith in art itself is one. “You see the value in things,” he says, “and you can reach this kind of Zen state where you’re always having these aesthetic experiences. It can make art redundant because all those experiences are there already. So then you think, ‘Do I want to add more stuff to the world?’ Maybe it’s unethical to add more junk. But I don’t think that anymore. I think the junk that’s been processed by an artist and hopefully a good one but even a bad one — there’s something good about that. It’s only by doing stuff that you’re going to get to someplace good, so you have to be able to take that risk of creating something unnecessary.”

There is the question as well when using found objects of just how much intervention is necessary. “How much do you have to do,” as he puts it, “to justify it as a work?” He admits he doesn’t know the answer. “I’m always trying to figure that out,” he says. He aims by and large for a light touch — though often, as with the bollards, by way of deceptively exacting effort.

“A simple gesture can have more impact than a tour de force of craft and labor,” he says. “It’s more interesting to see that efficiency, I think. Anything can be made. I mean, some things you have to go through this enormous craft process to get to it, and I’m not going to knock that, I certainly do that myself also. But there’s something more compelling to me about the simplicity. And also having all the decision be visible. And maybe that fits in with the way I see the artist. You’re not concealing anything…. I like when you can see how it was made and see everything that’s there in front of you and still get something out of it. So when I see that in my work, I’m very happy.”

Vampire Weekend no Circo

Chico Dub me mandou um email com a imagem do cartaz acima e o seguinte recado abaixo… e também veio junto a coluna do Dapieve de 7 de janeiro. Ave Chico!

Nesta quinta, o pessoal do Queremos organiza mais um show no Rio. Depois de Miike Snow, Belle & Sebastian, Mayer Hawthorne e Two Door Cinema Club, chegou a vez do Vampire Weekend.

Pra quem não conhece, o Vampire é uma das mais famosas bandas indies dos últimos anos. Com dois discos lançados, é uma e chance e tanto de ver uma banda no auge tocando no melhor palco da cidade, o Circo Voador. Sem contar que a abertura (mais do que apropriada) fica por conta da banda Do Amor.

Pra esquentar, ouça a mixtape que o pessoal da Tecla preparou para divulgar o show. São 60 minutos com sons do “universo Vampire” (Paul Simon, The Clash, Talking Heads, King Sunny Adé….).

E com a palavra, Arthur Dapieve:

VAMPIRISMO

Colunista admite: é do ‘Contra’

“O primeiro grande sucesso do hoje valorizado Odair José foi “Vou tirar você desse lugar”. Era uma daquelas suas habilidosas canções de apelo popular, pegajosas e levemente apimentadas — como convinha a 1972, ano de impenetrável ditadura e de censura feroz. Falava do amor de um sujeito por uma prostituta. Ele fora pela primeira vez ao bordel para se distrair, “em busca de amor”. Na segunda, estava com saudade da moça. E, na terceira ida, já cantava um refrão para ela: “Eu vou tirar você desse lugar/ Eu vou levar você pra ficar comigo/ E não interessa o que os outros vão pensar.”

Não penso que fosse intenção de Odair fazer metalinguagem, mas na minha cabeça qualquer música sempre deveria almejar nos tirar do lugar. Porque o ouvinte tende a ser uma maria vai com as outras, uma espécie de prostituta que dança com meio mundo e não se move de verdade por quase ninguém. A maior parte da produção musical não tem nem a ambição nem a capacidade para nada mais do que pegá-lo, sacudi-lo um pouco e… Deixá-lo exatamente no mesmo lugar. Seja este o elevador, a pista de dança, o automóvel ou a academia. Ela entra por um ouvido e sai por outro, ainda que demore semanas no caminho, martelada pela memória ou pelas rádios.

Compare com o conjunto das obras, por exemplo, de Bach, Roberto Carlos ou Radiohead. Suas músicas tiram o ouvinte do lugar, do lugar-comum. Ao dosarem familiaridade e estranheza, repetição e invenção, elas nos transportam para novos universos, maravilhosos lugares que, uma vez vislumbrados, parecem sempre ter estado ali. A boa música é uma viagem sem volta. Porém, conforme o bom ouvinte é movido daqui para lá, de lá para acolá, e vai conhecendo mais lugares, ele precisa lutar contra a angústia de achar que já ouviu de tudo. E que nada mais irá tirá-lo desse lugar.

Eppure si muove, felizmente… Porque todo esse introito é para lhes contar que o CD de música pop internacional que me levou mais longe em 2010 foi “Contra”, do quarteto nova-iorquino Vampire Weekend. E ele só me bateu em todo o seu esplendor depois de dois amigos, que entendem de música, terem desdenhado da banda. Um disse que “Contra” nada avançava em relação ao disco de estreia, “Vampire Weekend”, de 2008. Outro anunciou que não daria um centavo para ver o show do grupo no Circo Voador, em 3 de fevereiro. Para completar, “Contra” não entrou na lista de 50 melhores do ano da querida “Mojo”, a revista inglesa com quem ando me estranhando.

Então, depois de ter viajado à beça com “Contra”, lançado aqui recentemente pelo bendito selo Lab 344, pensei se não estaria maluco. Fui pesquisar outras listas de melhores de 2010 e, ufa, lá estava o CD. Estava na revista americana “Rolling Stone” (sexto lugar, entre 30) e nas inglesas “New Musical Express” (24º lugar, entre 50) e “Q” (quinto, entre 50). Não que isso fizesse grande diferença — ele podia ter sido ignorado por todas que continuaria sendo o meu número 1 — mas é sempre bom saber que alguém mais no mundo, ou na imprensa, sentiu o disco mais ou menos do jeito que senti.

Uma das coisas de que mais gosto em “Contra” é justamente ele ser um segundo disco do nível que é. Porque costumamos ser ludibriados por primeiros discos. Eles concentram todo o tesão acumulado em anos de ralação, são um jorro de criatividade represada, tão bons que dobram a responsabilidade da segunda vez. Aí, quando vem o sucessor, transado num curto intervalo, fica aquela coisa meia-bomba, frustrante. Isso não ocorre com “Contra”, em parte porque o espaço entre o nascimento da banda, em 2006, e o lançamento do aclamado “Vampire Weekend” também tenha sido breve.

O grupo foi formado por alunos da Columbia University, lá em cima na Broadway, esquina com a Rua 116. O que conferiu aos seus membros certa aura intelectual — as letras são de gente que estudou, ao menos um pouco — e lhes deu oportunidade de definir seu som, não sem ironia, como “Upper West Side Soweto”. A menção ao gueto negro próximo a Johannesburgo, na África do Sul, demarca de imediato a sua paixão pelas músicas de todo aquele continente. Nisso, o Vampire tem antecessores ilustres na própria cidade de Nova York: Paul Simon, fase “Graceland” (até a voz de Ezra Koenig lembra a do ex-parceiro de Garfunkel), e David Byrne.

Já a porção “Upper West Side” garante que o grupo mantenha distância de qualquer “raiz” imobilizadora. São quatro garotos americanos de ouvidos abertos, que flertam com ritmos e harmonias africanas, mas praticam ainda o bom pop-rock de sua terra, mais música latina e eletrônica. Vampirismo do bem. Assim, “Contra” traz, em pouco mais de 36 minutos, uma quantidade notável de músicas sedutoras. Nada menos que nove entre dez faixas: “Horchata”, “White sky”, “Holiday”, “California English”, “Taxi cab”, “Run”, “Cousins”, “Giving up the gun” e “Diplomat’s son”, referência ao falecido Joe Strummer, do Clash, outro amante dos sons desse mundão besta. A mais fraca é justamente a derradeira, que explica o título do CD, “I think ur a contra”.

Acho que “Contra” também me moveu tanto por ser alegre, para cima, em que pesem alguns raros climas sombrios. Costumo preferir músicas tristes, livros tristes, filmes tristes. Até as mulheres me apaixonam mais quando nelas flagro uma expressão de tristeza. Por isso, imagino que aqueles que forem ao show no Circo serão felizes.”

Arthur Dapieve

texto publicado em sua coluna no Segundo Caderno do Jornal O Globo (07/01/2011)

Orquestra e Marlboro no Circo Voador

Encontros na Anita Schwartz

É permitido roubar.

Mariano No Sergio Porto

Canastra com Wander e Silvia Machete na Lapa

O URUBLOG e o Flamenguismo de Arthur Muhlenberg. Somos campeões!

Eu afirmo: O URUBLOG é o maior blog do Brasil. O melhor, o mais esporrante, o mais importante, a leitura obrigatória de todos os dias (não tem pra Noblat, Reynaldo Azevedo, Antonio Cicero, O Esquema, Ivete, Luciano Huck, Marcelo Tas ou Padre Marcelo Rossi). É URUBLOG e não tem mais papo. Arthur Muhlenberg inventou um idioma para falar do Fuderosão (é assim que Arthur se refere ao Flamengo) e escreve loucamente o melhor flamenguês que se tem notícia. URUBLOG ganha uma porrada de prêmios todo ano e é o recordista de pageviews e comentários no site GloboEsporte. É apenas um blog mas Arthur conseguiu criar a experiência da torcida on line, vai lá e ve como se pratica o Flamenguismo no século 21. Se tiver um tempinho dê uma olhada nos antigos posts (FC recomenda acompanhar a reta final do nosso ultimo campeonato Brasileiro). Segue abaixo o texto URUBLOG de ontem sobre a conquista da Copinha, nosso primeiro título do ano. Obrigado Arthurzão. SRN

Quer Jogar? Quer Jogar? O Mengão Vai Te Ensinar.Foi muito bonito de se ver. A começar pela indomável Magnética, que invadiu e pintou de vermelho e preto o Pacaembu, criando o ambiente ideal para o empalamento do baheazinho. Nossa habilidosa molecada, que foi covardemente ovobabada nos últimos 3 dias, chegou a sentir os vapores tóxicos do venenoso oba-oba e a presença ilustre de Luxemburgo no campo, mas conseguiu resistir ao olho gordo da arcoirizada sem base. E trouxe de volta pra Gávea, depois de 21 anos, a prestigiada Copinha.

O jogo foi tenso como toda final que se preza. Claro que o Manto Sagrado, a mais poderosa vestimenta esportiva do universo, desequilibrava pro nosso lado. E olha que o baheazinho até que tentou endurecer o jogo, se aproveitando do excessivo nervosismo de nossos garotos. Felizmente nossos moleques são mais criativos que os deles e, mesmo sem brilhar como em jornadas anteriores, não tardaram em doutrinar definitivamente os jovens baianos.

Um titulo merecido e necessário, que além de dar moral aos moleques acende uma esperança e deixa uma preocupação na torcida. A esperança de que o Flamengo possa mais uma vez conquistar o mundo com uma galera feita em casa. E a preocupação de que essa geração não seja, como a saudosa geração de 1990, vendida por 3 paçocas e uma mariola para brilhar com uma camisa feia qualquer. A responsabilidade agora é da nossa cartolada, que esperamos já ter aprendido essa lição.

Parabéns aos moleques e parabéns à torcida. Ainda estamos em janeiro e já tem gente falando com toda a sinceridade: Não é mole, não, já tô cansado de gritar É Campeão!

FC/RIO #2

Nosso correspondente local Frederico Coelho foi para Buenos Aires fimdesemana passado e mandou a segunda coluna de lá. Coluna-crônica colada abaixo com foto de FC mesmo. (Na barra lateral direita do b®og tem uma apresentação do Fred pra quem ainda não conhece a figura)

Charles entre Cabrera e Thames, 15:30

Buenos Aires – verão de 2011:

Charles e sua namorada nunca saíram do Brasil. Não usam roupas da moda, não estão com ipods, não ostentam nem tatuagens e nem óculos escuros. Pela primeira vez, conseguem juntar um dinheiro e pagam suas passagens e pacote da excursão em 12 vezes sem juros. Os décimos-terceiros dos dois guardados em um natal magro seguido de um réveillon na casa da sogra e, finalmente, a viagem ao exterior. Buenos Aires. A Argentina é logo ali, ouvia Charles de seus amigos. Buenos Aires nunca sai de moda, lia a sua namorada na Caras. No verão é mais barato, diziam todos aos dois. A cidade do obelisco e do doce de leite é a plataforma de início quando não se tem grana para irmos direto para a Disney. Charles queria viajar para outro país e Buenos Aires é bonito. Afinal, parece a Europa.

Charles não fala espanhol ou qualquer outra língua, apesar de ostentar um nome internacional. Quando ele fala “Charles”, o sotaque de Piracicaba torna-o quase um inglês operário de Manchester. Ele sabe que os últimos anos na escola técnica valeram à pena, que o emprego novo veio junto com a possibilidade de um casamento e de uma casa nova. Sua namorada não vai deixá-lo escapar, já era. Antes disso tudo, antes de ter que comprar televisão de plasma, abrir crediário de móveis e fazer um curso de especialização em contabilidade, Charles quis viajar para conhecer o mundo. Guarujá. Rio de Janeiro. Buenos Aires. Miami, quem sabe. O sonho não tem limite.

Charles tem um computador com internet banda larga, porque gosta muito de navegar e está no facebook após a crise do orkut. Vê filmes piratas, mas também vai ao cinema quando dá. Ele se informa pela internet sobre a cidade que ele visita, sua primeira vez fora do sudeste. Charles estuda e descobre um site em português com dicas sobre os bons restaurantes. Há um que promete ambiente agradável e comida farta. Charles descobre pela wikipédia que o bairro do restaurante é o quente do turismo mundial. O peso argentino está fraco frente ao real. Um breve almoço, uma extravaganza, por que não? E Charles vai ao restaurante da moda com sua namorada.

O restaurante está cheio, há uma quase aglomeração na porta. Calor. Todos falam alto. Noventa por cento dos que esperam são brasileiros (no fundo, todos também são Charles). Ele resolve falar, mas recua quando a atendente Julieta lhe diz que a mesa pode demorar quarenta minutos. Charles se abate. Viera de longe, confiara na internet. Ele vacila. Sua namorada insiste em comer ali. Ele decide aguardar. Charles espera, um pouco constrangido dentre seus compatriotas de todas as idades e classes. Como Charles, todos ali querem o mesmo, independente de classe ou região do Brasil. Quem não quer se sentir exclusivo, feliz e bem servido na viagem até a cidade bonita, barata, educada, espalhada e perto de casa, a camarada BAS? Mas Charles, ironicamente, verá pouco da cidade. Seu percurso de excursão só permite uma tarde livre dele com a namorada. E ele escolhe justamente o restaurante da moda. Mesmo que a carne seja muito crua para eles e as porções pequenas, mesmo que eles não bebam vinho, mas sim refrigerante, ele estava lá. Nos outros dias, Charles ficará como gado andando pela Florida, vendo a Plaza de Mayo e rodando as ruas e a pracinha de San Telmo. Mas nesse dia, ele estava fazendo a viagem DELE. Charles gostaria de ir além?

Em Buenos Aires, neste verão, a profecia de Elio Petri se confirma e a classe operária vai ao paraíso. Entendemos de forma real a experiência de uma população que ascendeu economicamente, que enriqueceu e criou novas fronteiras de lazer no seu cotidiano. Entendemos, em suma, uma das faces dos últimos anos de pleno emprego e de crediário farto, da explosão da tecnologia popular gerando em telas digitais o ecletismo estético, a educação truncada e os gostos conservadores das novas classes médias e altas do Brasil. A cidade fala português em todos os ambientes, de todas as formas. Quanto mais ricos, mais alto falam, mais espaçosos são (nos museus). Quanto mais pobres, mais alto falam, mais espaçoso são (no calçadão turístico do centro). Somos espaçosos. E falamos alto. É o verão da Classe A, B, C, D, com seu dólar fraco e seu real forte, com os pacotões de agência de viagem e os bônus de empresas no fim de ano, com os feriados longos e as liquidações.

O brasileiro, em sua ampla maioria, é provinciano. Ele precisa se sentir em casa em qualquer lugar. A saudade do feijão da mamãe que traz de volta o jogador de futebol, a ansiedade frente à fila do aeroporto como se estivesse no bar da sua esquina, a coletivização da excitação em blocos de senhoras e rapazes invadindo lojas e parques, a transformação instantânea de qualquer lugar em carnaval ou micareta, a prepotência financeira, a falta de cerimônia com os hábitos e a cultura alheia. E isso não é uma via de mão única. Somos instados e nos sentir “bem” nos estabelecimentos da cidade. Em qualquer loja que você entre, toca música brasileira. Sofisticada e popularíssima. O Táxi toca o novo clássico sertanejo. O bar cool toca o disco Casa de Samba (e uma brasileira canta junto e alto em sua mesa). A loja de departamento toca funk. Os jornais noticiam os gols de Neymar. Livros de Clarice Lispector dominam mesas de lançamento nas melhores livrarias. O Brasil ocupa um vasto espaço no verão portenho. Buenos Aires tornou-se perto demais. E Charles também está lá. Pronto para se expandir a partir da expansão do nosso país. Charles é uma crônica do Brasil de hoje: sempre para cima, mesmo que para qualquer lugar, mesmo que sem jeito ou trajeto definido. Uma população que aprende a voar se jogando no abismo. Voa Charles, voa.

Tatiana Blass no CCBB – Rio

apalavratoda

Na floresta das balanças de ferro o vento sopra frio

MorboYMAmbo + do AMor + Negro LEo no Odisseia