CULTURA DIGITAL.BR – lançamento do livro no próximo sábado

A TECNOLOGIA [DEVE SER] VISTA COMO UM PROCESSO NO QUAL A TÉCNICA PROPRIAMENTE DITA NÃO PASSA DE UM FATOR PARCIAL. NÃO ESTAMOS TRATANDO DA INFLUÊNCIA OU DO EFEITO DA TECNOLOGIA SOBRE OS INDIVÍDUOS, POIS SÃO EM SI UMA PARTE INTEGRAL E UM FATOR DA TECNOLOGIA, NÃO APENAS COMO INDIVÍDUOS QUE INVENTAM OU MANTÉM A MAQUINARIA, MAS TAMBÉM COMO GRUPOS SOCIAIS QUE DIRECIONAM SUA APLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO. A TECNOLOGIA, COMO MODO DE PRODUÇÃO, COMO A TOTALIDADE DOS INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS E INVENÇÕES QUE CARACTERIZAM ESSA ERA, É ASSIM, AO MESMO TEMPO, UMA FORMA DE ORGANIZAR E PERPETUAR (OU MODIFICAR) AS RELAÇÕES SOCIAIS, UMA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DOS PADRÕES DE COMPORTAMENTO DOMINANTES, UM INSTRUMENTO DE CONTROLE E DOMINAÇÃO. A TÉCNICA POR SI SÓ PODE PROMOVER TANTO O AUTORITARISMO QUANTO A LIBERDADE, TANTO A ESCASSEZ QUANTO A ABUNDÂNCIA, TANTO O AUMENTO QUANTO A ABOLIÇÃO DO TRABALHO ÁRDUO.

Herbert Marcuse, 1941

UMA COISA É CERTA: VIVEMOS HOJE EM UMA DESSAS ÉPOCAS LIMÍTROFES NA QUAL TODA A ANTIGA ORDEM DAS REPRESENTAÇÕES E DOS SABERES OSCILA PARA DAR LUGAR A IMAGINÁRIOS, MODOS DE CONHECIMENTO E ESTILOS DE REGULAÇÃO SOCIAL AINDA POUCO ESTABILIZADOS. VIVEMOS UM DESTES RAROS MOMENTOS, EM QUE, A PARTIR DE UMA NOVA CONFIGURAÇÃO TÉCNICA, QUER DIZER, DE UMA NOVA RELAÇÃO COM O COSMOS, UM NOVO ESTILO DE HUMANIDADE É INVENTADO.

Pierre Levy, 1995

É A LINGUAGEM QUE ESTÁ A SERVIÇO DA VIDA

NÃO A VIDA A SERVIÇO DA LINGUAGEM

Paulo Leminski, 1977

8º Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia – artistas indicados

A comissão de seleção do 8º Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia acaba de anunciar os 34 artistas indicados aos prêmios de 2009, entre 286 inscritos. Na categoria início de carreira, concorrem Anaisa Franco, Bruno Vianna, Claudio Bueno, Desvio, Dudu Tsuda, Fernando Rabelo, Gabriel Menotti, Jarbas Jácome, Mariana Manhães, Media Sana, Michelle Agnes e Cristiano Rosa, Phila 7, Projeto Marginalia, Ricardo de Oliveira Nascimento. Na categoria meio de carreira, os indicados são Anna Barros, Arthur Omar, Camila Sposati, dmtr . org, Fernando Velázquez, Gisela Motta e Leandro Lima, Lucas Bambozzi, Lucia Koch, Lucio Agra, Luisa Paraguai, M. Takara, Martha Gabriel, Raimo Benedetti, Raquel Kogan, Rejane Cantoni, Ricardo Carioba, Roberto Cabot, Rodrigo Matheus, Tânia Fraga e VJ Alexis.

Formada por Mabuse (pesquisador e artista), Marcus Bastos (professor da PUC-SP e artista multimídia) e Yara Guasque (professora da UDESC e artista em mídias digitais), a comissão ainda apontou três indicados ao prêmio Hors Concours: Carlos Fadon Vicente, Giorgio Moscati e Guto Lacaz. Em seu statement, o trio afirma que a seleção privilegiou os trabalhos marcados “pela desconstrução de dispositivos, pela ênfase em práticas de programação, pelo diálogo com poéticas de rede, pela execução em tempo real e pela apropriação da tecnologia de uso corrente em configurações imprevistas que extrapolam as linguagens de recepção, mais habitual no contexto da arte contemporânea.”

A escolha final caberá ao júri de premiação, composto por Claudia Giannetti (crítica e curadora de arte digital e novas mídias), Fernanda Takai (vocalista da banda Pato Fu), Moacir dos Anjos (crítico e curador), Ricardo Oliveros (arquiteto, jornalista e curador) e Ronaldo Lemos (coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito FGV-RJ e do projeto Creative Commons no Brasil).

Os premiados serão anunciados no próximo dia 17 de setembro, na imprensa e no site do Instituto Sergio Motta. A categoria início de carreira dará dois prêmios de R$10mil cada; os artistas em meio de percurso concorrem a quatro prêmios, de R$30 mil cada. O valor do prêmio hors concours é de R$40 mil.

4 perguntas ao novo curador do MAM

foto do site Maria-Brazil

Luiz Camillo está dando aulas na PUC hoje mas conseguiu uma brecha para responder umas perguntas por email. Lá vai:

1 – Como você ve o atual momento do MAM no cenário das artes plásticas brasileiras? Muitos acham que o museu vive uma crise, que já não tem a importância de outras épocas. Qual o seu diagnostico? Qual o grande desafio do MAM hoje?

O momento do MAM é reflexo do momento do Rio. Meu diagnóstico, todavia, é que é mais fácil transformar esta realidade do MAM, do que, por exemplo, a do futebol carioca. Muita coisa precisa ser feita, a primeira delas é tornar o museu mais acolhedor, pensar mais na recepção do público. Junto a isso, criar uma agenda mais propositiva de exposições que para se viabilizar precisa de captação. Dinheiro existe, há que se mostrar que ele ali é bem empregado e que dá visibilidade para quem investe. Não se muda o cenário da noite para o dia, mas pequenos sinais devem ser dados desde o primeiro momento. Quero também que os artistas sintam-se convidados a se mobilizarem e que terão ali uma interlocução digna e produtiva. Uma coisa é certa: o MAM tem história e uma excelente coleção (do museu + a do Gilberto); falta criar uma imagem mais oxigenada para se abrir horizontes de futuro. O sonho de qualquer museu é que as pessoas se dirijam a ele espontaneamente, sabendo que serão bem recebidos e com uma programação de qualidade.

2 – A cidade passará por mudanças na zona portuária, a Lapa já é uma realidade, a Praça Tiradentes dá sinais de revitalização. A Casa Daros está em obras e parece que o novo MIS, Pinacoteca do Município e Museu do Amanhã serao construidos de fato. Como o MAM se posiciona no meio desse cenário? Como você enxerga as conexões entre o MAM e a cidade?

Tudo que for feito é bom para o MAM. Investimento em cultura puxa mais investimento. Esta história da Pinacoteca, no entanto, independentemente de estar agora na curadoria do MAM, me parece uma enorme furada. É pior do que o Guggenheim, pois não tem nem a coleção deles por trás e nem a simbologia de novidade que haveria no tal projeto abortado. O nome já mostra que é uma idéia do passado. Pinacoteca é coisa do século XIX não do XXI; ficar copiando São Paulo é de um provincianismo anti-carioca. O MAM é o principal museu da cidade e todas as coleções que quiserem vir se agregar tenho certeza que serão bem vindas. Uma cidade que não cuida do seu museu de arte moderna não merece sediar uma olimpíada!

3 – Qual o público do museu? Que público você pensa em atrair para o museu?

O público do museu tem que ser trabalhado. Há que se abrirem novas frentes. Não pode ser um nicho das artes plásticas e sim um lugar de agregação dos vários segmentos da cultura carioca e brasileira. O público de dança, de teatro, de poesia, enfim, o público de arte tem que saber que ali é também a sua casa. Era assim no passado e iremos trabalhar para isso. O Frederico Coelho, que será meu assistente, fez o doutorado em letras sobre os escritos do Oiticica e o mestrado sobre música popular brasileira. É este universo ampliado que temos que resgatar, propor atividades combinadas, discussões que atravessem estes vários circuitos de criação. O exercício experimental é fermentado em um território poético comum e é isso que devemos viabilizar.

4 – Saiu na nota de hoje no Globo q você quer fortalecer as ações de educação e pesquisa no MAM. Fale um pouco sobre isso.

Esta resposta anterior já toca na pergunta sobre pesquisa e educação. O artista tem que perceber sua dimensão pedagógica, uma pedagogia não convencional. Além disso, o museu tem que ser uma mistura de laboratório e de escola, ou seja, é um lugar de experimentação e de formação. A atividade educativa com escolas está desmobilizada faz alguns anos e isso tem que mudar. São as escolas que habitam o museu durante a semana e criam um calor necessário para o visitante. Este calor é parte do que eu falava em relação ao acolhimento do museu. Há que se criar programas originais. Trabalhei no MAC com o Guilherme Vergara e quero muito desenvolver projetos com ele nesta área educativa. A educação e a pesquisa são braços fundamentais da curadoria. Outra coisa é este convênio que estou desenhando entre a PUC e o MAM. Sou professor da PUC de tempo contínuo, vou continuar dando aula na graduação e na pós-graduação, orientando dissertações de mestrado e teses de doutorado. Acho que é uma parceria interessante para as duas instituições. Os alunos da PUC – de vários departamentos – podem ir para o museu fazer estágio, ajudar no trabalho e ganhar experiência. Quero incentivar também a discussão de arquitetura e design, além de criar um grupo de estudo em curadoria e para isso vou procurar alunos de pós-graduação e professores da PUC. Enfim, teremos muito trabalho e contamos com o apoio não só do meio de arte, mas de todos os cariocas.

ENTREVISTA (de 2004) com LUIS CAMILLO OSÓRIO

Entrevista com Luiz Camillo Osório (novo curador do MAM-Rio) concedida ao grupo de críticos do Centro Universitário Maria Antonia em 2004 que eu achei lá no Forum Permanente.

– Para começar, gostaríamos que você falasse sobre a sua formação e o que te levou a se dedicar à critica de arte.

LCO – Meu primeiro contato mais sério com arte se deu logo depois de me formar aqui na PUC-RJ, em economia, e viajar para Londres. Tinha acabado de completar 22 anos. Lá, fiz um diploma em história da arte, visitava quase diariamente os museus (que eram grátis) e ouvi muita música pop – isso entre 1985 e 1988. De volta ao Brasil, fui fazer mestrado e doutorado em filosofia (concluído em 1998), também na PUC, estudando com Eduardo Jardim (meu orientador), Katia Muricy, Antonio Abranches e Ronaldo Brito. Nunca quis me isolar na academia e assim que terminei meu mestrado já fiz uma primeira curadoria com artistas amigos. Em 1996, quando abriu o MAC de Niterói, fui trabalhar lá e fiz uma série de exposições com artistas convidados e com a coleção Satamini. Em 1998 comecei a escrever críticas para o jornal O Globo. Isto ajudou o meu texto, que foi ficando mais solto, conciso e até mesmo mais preciso. Sabemos das restrições à crítica jornalística hoje, mas ainda me parece um lugar a ser exercitado, pois sua dimensão pública ainda não foi substituída pelas mídias eletrônicas. O trânsito entre academia e meio de arte é o que mais me interessa. Além das leituras fundamentais (e heterodoxas) e do contato estreito com a produção de arte, minha formação não estaria completa sem o ateliê e a conversa com artistas amigos, o Maracanã e a música pop (do Lou Reed ao DJ Dolores).

– Você fala que uma obra de arte provoca uma sensação de suspensão, um arrebatamento, como isso se relaciona com uma racionalização necessária para a crítica?

LCO – De fato, o arrebatamento ou essa surpresa que constitui uma resposta mais contundente diante do trabalho é raríssimo. Não pode ser de outra maneira. Não vejo a racionalização, o exercício argumentativo, como uma domesticação desse arrebatamento inicial. Acho que a natureza do arrebatamento é a sua excepcionalidade e o esforço compreensivo não deve ser algo que o iniba, que o aprisione conceitualmente. O mais importante na crítica é tentar articular o que está sendo escrito e experimentado com a potencialização das obras e da própria vida.

– A respeito da forma da escrita, qual seria o grau e os parâmetros de inventividade de um texto de critica de arte? O quanto é possível se desgarrar do objeto tratado e qual seria o limite desse deslocamento?

LCO – A questão é: como ser fiel à singularidade das obras, ao que elas têm de particular, e como repor isso em uma outra tonalidade afetiva que é a da escrita. Trata-se de uma espécie particular de tradução. Como se traduz a experiência da obra na experiência do texto? Walter Benjamin, em um ensaio sobre a tradução, privilegia o conhecimento (no sentido de vivência) da língua para a qual o texto é vertido. Isto renovaria a experiência da própria língua matricial do poema. No caso da crítica, ela deriva da obra, mas de certa maneira recria a obra. Isso é importante, dá um certo nível de criatividade à crítica. Mas é preciso estar sempre sintonizando essa criatividade para que ela não se descole da obra e vire um texto arbitrário. O importante é que a escrita não seja explicativa, mas exploratória.

– E como você pensa a escrita da história?

LCO – Acho que no caso da história, tendo o cuidado de preservar a pregnância dos acontecimentos, o que interessa na escrita é a reconfiguração de genealogias, a redescoberta de genealogias, levando em consideração sempre o presente. Mas pensando em que medida este presente influencia e é influenciado pelo passado e abre possibilidades em relação ao futuro. Acho interessante o modo como T.S. Eliot pensa as relações de influência: não como uma linha de mão única, por exemplo, de Cézanne para Picasso. Na direção inversa também há uma relação de influência, na medida em que as obras se apresentam a partir de modos de ver, sentir e pensar atuais. Os acontecimentos estão sempre se reprocessando com o andamento da própria história. Eu quero afirmar essa efetividade dos acontecimentos (e das obras), até para politicamente não cair nesse risco que é abrir mão do fato e tornar a história pura argumentação interpretativa.

– Como você pensa a questão da identidade cultural brasileira?

LCO – Essa é uma discussão difícil e que me interessa. Tem uma entrevista do Guimarães Rosa, em que perguntam a ele sobre essa questão de uma identidade cultural, de uma brasilidade, e ele dá uma resposta usando um conceito em alemão! A brasilidade para ele seria uma ” fala inefável”, como aquilo que se mostra e se vela ao mesmo tempo. Essa noção de brasilidade é extremamente problemática, mas eu ainda prefiro enfrentar os riscos dessa questão, do que abrir mão dela. Enfim, sem forçar muito a barra, mas forçando, quero pensar em que medida há uma experimentação civilizatória brasileira, que é, inclusive, a meu ver, muito corporal, de um “DNA delirante” que estamos produzindo há 5 séculos. Se formos pensar a crise do projeto iluminista, vivida de maneira radical depois do 11-09, a nossa não-assimilação integral do moderno ganhou uma dose de positividade. O que sempre foi um problema se tornou uma possibilidade. Nós não somos o outro e não somos o mesmo – somos o outro e o mesmo. E essa discussão, que é sempre uma discussão um pouco diluída teoricamente, que é a do multiculturalismo, nos traz certas vantagens comparativas. Ela nos é originária, não é apropriada por nós; ela é a nossa matriz. Então, se há um momento histórico em que esse nosso não-lugar pode se constituir em um sinal de renovação civilizatória é agora. Entre os fanatismos e as intolerâncias, que se reinvente nossa “complicada cordialidade”.

A discussão que parece hoje novidade na Europa, de uma Estética Relacional, é parte de nossa teoria social desde Gilberto Freire e Sergio Buarque. A questão da troca cultural é uma questão muito recente para os europeus do norte e, para o bem e para o mal, com todas as loucuras e opressões da nossa colonização, uma coisa o português fez em sua perversão: ele se misturou. O que não quer dizer que não sejamos um país racista, claro que somos. Agora, há um corpo singular que se inventa nesse país, que é indefinível, que é absolutamente confuso e absolutamente experimental. Essa é nossa origem, é o nosso destino, esses são os nossos problemas e essa é nossa esperança.

– Como essa especificidade cultural pode se constituir formalmente?

LCO – Eu acho que não tem um único modo, uma fórmula brasileira, mas há uma possibilidade de perceber processos formais que se vinculam a um processo de constituição cultural. Um certo inacabamento, uma certa fragmentação, uma certa precariedade… Ao mesmo tempo há o rigor próprio disso. O rigor não é um critério objetivo a ser aplicado como um metro. Ele se universaliza pelo singular. No João Gilberto, por exemplo, tudo é rigor e tudo é despojamento. O Brasil tem também essa especificidade da absorção e reapropriação cultural, é muito nítido como o estrangeiro se integra facilmente, justamente por conta da nossa não-essencialidade de origem. Por isso, como dizia o Pedrosa, estamos condenados ao moderno. Então acho que esses vários processos formais podem ser identificados em várias poéticas, mais que em uma “forma brasileira”.

– Como você vê a “internacionalização da arte brasileira” que toma corpo no começo dos anos 90?

LCO – A mencionada internacionalização veio por conta de valores de mercado, de uma necessidade do mercado por uma arte “diferente”, então brota essa leitura sempre carnavalizante do Brasil que é cheia de distorções e problemas. Por isso, temos que fortalecer a inserção internacional da crítica e da história da arte produzidas aqui. Um texto como a Teoria do Não-objeto do Ferreira Gullar, pode ser colocado na discussão da história da arte daquele momento. Cabe a nós constituir os parâmetros, as razões e os sentidos da nossa própria arte. Sou otimista neste aspecto, melhoramos a discussão universitária, temos publicado uma boa quantidade de livros e nossos museus têm fortalecido seu trabalho educativo. Falta uma revista de cultura e melhor distribuição da crítica universitária.

Museu de Arte Moderna do Rio tem novo curador

Luiz Camillo em palestra na 28ª Bienal SP. 4 de dezembro de 2008. (foto: Amilcar Packer)

“O crítico de arte e professor da PUC, Luiz Camillo Osório será o novo curador do MAM do Rio. Ele entra no lugar de Reynaldo Roels, morto no mês passado, e, entre seus planos está um convênio entre a PUC e o MAM, para recuperar a tradição do museu como espaço de pesquisa e educação.”

Peguei essa micro nota na página 3 do Segundo Caderno do Globo de hoje. Procurei mais noticias na web mas não achei nada. Assim que conseguir outras informações colocarei aqui no bRog.

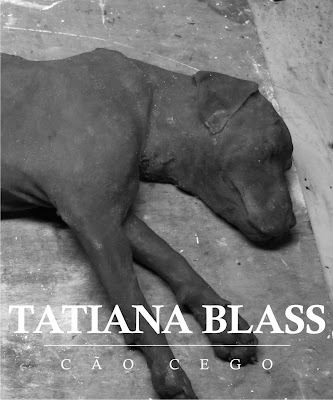

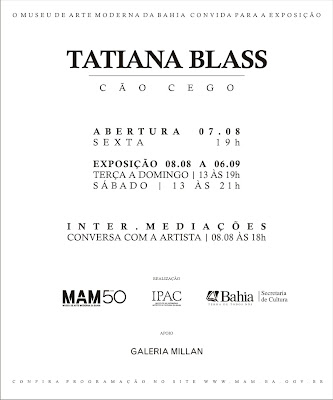

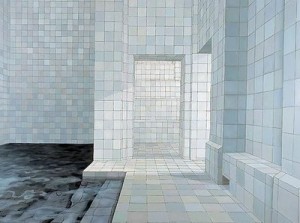

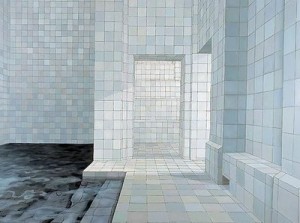

Tatiana Blass no MAM de Salvador

Tatiana é uma jovem artista de SP que eu acompanho desde o início com o maior interesse. Já vi 2 exposições lindas no Box 4 de Juliana Cintra aqui no Rio e uma outra na galeria Millan em SP. No momento Tatiana está expondo pinturas e esculturas no MAM da Bahia e me mandou as fotos abaixo hoje por email.

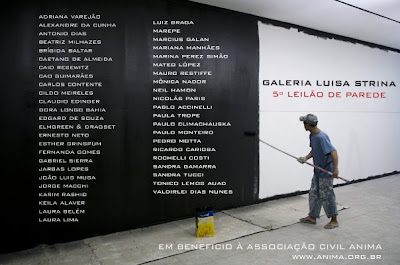

5º leilão de parede – associação ANIMA – hoje

A Galeria Luisa Strina realizará hoje, 24 de agosto, seu quinto leilão beneficente em prol da Associação Civil Anima (www.anima.org.br), que atende crianças HIV positivo. O leilão acontecerá das 19:00 as 22:00 hs. 44 artistas de diversas galerias cederam obras para este evento. 70% da renda arrecadada será revertida para a associação Anima e 30% para os artistas.

Artistas Participantes: Adriana Varejão, Alexandre da Cunha, Antonio Dias, Beatriz Milhazes, Brígida Baltar, Caetano de Almeida, Caio Resewitz, Cao Guimarães, Carlos Contente, Cildo Meireles, Claudio Edinger, Dora Longo Bahia, Edgard de Souza, Elmgreen Dragset, Ernesto Neto, Esther Grinspum, Fernanda Gomes, Gabriel Sierra, Jarbas Lopes, João Luis Musa, Jorge Macchi, Karim Rashid, Keila Alaver, Laura Lima, Luiz Braga, Marepe, Marcius Galan, Marina Manhães, Marina Perez Simão, Mateo López, Mauro Restiffe, Mônica Nador, Neil Hamon, Nicolás Paris, Pablo Accinelli, Paula Trope, Paulo Climachauska, Paulo Monteiro, Pedro Motta, Rochelli Costi, Sandra Gamarra, Sandra Tucci, Tonico Lemos Auad, Valdirlei Dias Nunes.

Agradecimentos: Artistas, Arte 57, Galeria Fortes Vilaça, Galeria Leme, Luciana Brito Galeria, Galeria de Arte Marília Razuk, Galeria Nara Roesler, Rhys Mendes Gallery, Galeria Vermelho

GALERIA LUISA STRINA

Rua Oscar Freire 502

01426-000 São Paulo/ SP, Brazil

T 55 11 3088 2417 F 55 11 3064 6391

info@galerialuisastrina.com.br

Allan McCollum na galeria Luciana Brito

ACERVO – sábado em Botafogo

LUMEN

www.ffffound.com

5 IMAGENS – Tiago Carneiro da Cunha

5 IMAGENS é o nome da “seção” aqui do bRog onde convido artistas a enviarem 5 reproduções de trabalhos ou vistas de exposições que sintetizem toda a trajetória. As 5 imagens que melhor expliquem o trabalho, os 5 trabalhos que melhor definem a obra.

O terceiro artista convidado é o paulistano baseado no Rio, Tiago Carneiro da Cunha, que está no momento com uma exposição individual na Galeria Fortes Vilaça, SP. Tiago é artista raro e fino no trato, um animal agitado que pensa sem parar. Garoto-macaco que fuma cigarros brancos no aparelho/ateliê do Leme e na web 24h. Outro dia numa roda da Lapa a turma fez um samba chamado Mini-monstro do sorriso da caveira de plástico em homenagem ao Tiago.

Semana que vem tem mais 5.

‘Poeta de Lama’, 2009

faianca policromada

30 x 26 x 26 cms

imagem cortesia fortes vilaça / estudio eduardo ortega

Pedinte Rosa, 2006

32 x 46 x 30 cm

resina de poliester moldada, polida a mão

edição variada de 7 mais P.A.

coleção saatchi, londres

imagem cortesia fortes vilaça / kate macgarry

Esfinge Amarela, 2004

resina de poliester moldada, polida a mão

28 x 27 x 60 cm

Coleção Privada

imagem cortesia fortes vilaça / estudio eduardo ortega

Longboard Corte Eterno – Revisitado, 2003

espuma de poliuretano de alta densidade, tinta serigrafica e fibra de vidro

aprox 300 x 70 x 12 cm

coleção particular, São Paulo

diamantes da comédia e da tragédia, 2001

papel perolado, acetato, fita adesiva e cartolina

25 x 20 x 15 cms cada

coleção particular, São Paulo

Tiago Carneiro da Cunha nasceu em São Paulo, 1973, filho de José Mariano Carneiro da Cunha, pernambucano, e Manuela Ligeti, portuguesa/húngara, ambos antropólogos. Na adolescência faz aulas de modelo vivo no ateliê de Sergio Sister, desenha quadrinhos (publica aos 17 anos na extinta revista Animal), e trabalha como ilustrador freelance para a Folha de São Paulo e para a DPZ. Aos 20, após um ano estudando artes plásticas em Nova Iorque, trabalha como assistente do diretor teatral e artista plástico americano Robert Wilson em diversas produções na Europa e nos EUA. Muda-se pra Barcelona em 1995, onde continua seus estudos e ajuda a fundar o coletivo XXX, com o qual apresenta performances em museus e festivais da Espanha e de Portugal (Fundació Miró, CCCB, Expo98). De volta ao Brasil em 1998, recebe a bolsa Apartes, da CAPES, para estudos de pós-graduação em artes plasticas no Goldsmiths College de Londres, onde tem aulas com artistas como os irmãos Chapman, Liam Gillick, Martin Maloney, Cerith Wyn Evans, Pierre Bismuth, Richard Wentworth e Michael Craig-Martin entre outros. Lá, junto com Eva Bensasson, organiza a exposição coletiva “nonstop opening”, q reúne centenas de artistas numa pequena galeria do Soho, e que ganha posteriormente uma edição em Lisboa na Galeria Zé dos Bois (organizada por João Pedro Vale, Nuno Ferreira & Vasco Araújo). Também durante sua estadia em Londres, trabalha por um ano como assistente do artista Liam Gillick. Em 2001 volta ao Brasil para uma exposição junto com Enrico David no espaço AGORA/Capacete, RJ, e para a sua primeira mostra individual na Galeria Fortes Vilaça de São Paulo (2002), passando a morar definitivamente no Rio de Janeiro. Em 2006 faz sua primeira individual em Londres, na Galeria Kate Macgarry. Expõe regularmente em coletivas nacionais e internacionais, e seu trabalho integra coleções como a Saatchi Collection, Arizona State Art Museum, Thyssen-Bornemissa TBA21 Collection, e Coleção Gilberto Chateaubriand/MAM RJ entre outras. Em Janeiro deste ano expos – junto com Erika Verzutti – na galeria Misako&Rosen de Toquio. De Setembro a Novembro deste ano, será artista em residência e professor convidado da University of the Arts da Filadelfia, EUA.

Mais informações lá no site dele.

Influenza? _ 08

Influenza? _ 07

A sétima coluna Cópia ou plágio? eu roubei da Ana Strumpf que publicou lá no blog Minas de Ouro imagens da artista coreana Yee Sookyung e do carioca Barrão. Aproveito para informar que a coluna Cópia ou plágio? vai mudar de nome, em breve se chamará apenas Influenza?.

Um ícone para Copacabana — continuação

“O segundo dia termina e ficamos com a certeza de que o vencedor estaria mesmo no primeiro dia. Para a maioria das pessoas com quem falei, o vencedor seria mesmo Diller Scofidio + Renfro, mas alguns de nós achávamos que o projeto do Bernardes+Jacobsen deveria ganhar. Quanto aos outros, brasileiros ou estrangeiros, nenhum chegou a emocionar. Em algumas das apresentações ficou a sensação de que não poderiam se tratar de propostas sérias se pensássemos nos currículos de cada um e que alguns nem deveriam estar ali. Muitos outros poderiam ter sido convidados.”

Assim Vitor Garcez conclui o texto que comenta as apresentações do concurso MIS lá no blog dele, Rio D’Janira. Vale conferir o texto e os desenhos também.

Figura 10 – sábado na Lapa

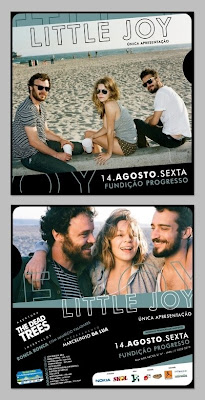

Little Joy na Fundição sexta

Imperdível!

Escritório americano fará o projeto arquitetônico da nova sede do MIS

Publicada em 10/08/2009 às 17h35m por Jacqueline Costa no globo ONLINE.

RIO – O escritório de arquitetura americano Diller Scofidio Renfro foi o vencedor do Concurso de Ideias, realizado para escolher o projeto arquitetônico da nova sede do Museu da Imagem e do Som (MIS), na Avenida Atlântica, em Copacabana. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira no Palácio Laranjeiras pelo governador Sérgio Cabral na presença da secretária estadual de Cultura, Adriana Rattes, e do secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, Hugo Barreto.

Os leitores, em votação realizada no site do Globo, também escolheram a edificação do escritório americano Diller Scofidio + Renfiro, com 36% dos votos . A segunda colocação ficou com o paulista Brasil Arquitetura, que abocanhou 31% dos votos.

A nova sede terá 10 mil metros quadrados de área construída e incluirá áreas para exposições permanentes, temporárias, restaurante, café, piano bar, entre outras.

A secretária estadual de Cultura, Adriana Rattes, disse que a construção da nova sede deverá durar dois anos e meio e vai começar assim que a Justiça determinar o valor da indenização do imóvel que será desapropriado para construção da nova sede, o que deve ocorrer em dois meses.

A nova sede do MIS deverá reunir os setores de memória, conservação e estudos, além de um museu interativo com tecnologia avançada. Os projetos foram julgados pela inovação e originalidade tecnológica e estética; adequação física e estética ao local; atendimento aos tópicos estabelecidos no programa funcional; exequibilidade do projeto e atendimento aos parâmetros de sustentabilidade, tais como eficiência energética e reuso de água, e acessibilidade universal, ou seja, facilidade de acesso para todos os usuários com qualquer restrição de mobilidade ou deficiência. Atualmente, o MIS possui duas sedes: uma na Lapa e outra no Centro. Todas as atividades serão transferidas para a nova sede.

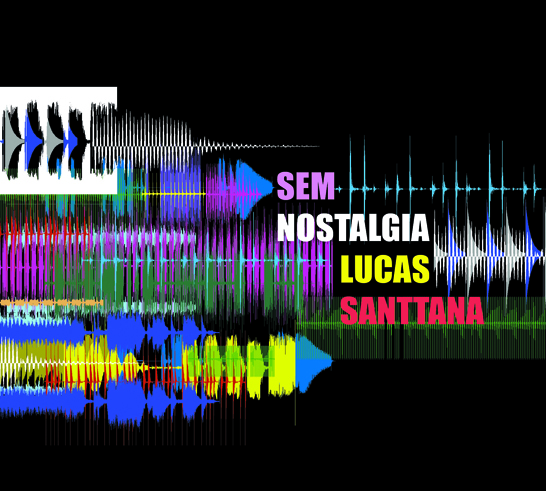

Estudando o Voz e Violão

Esse texto do de o blog SOBREMUSICA

O abre-alas Super Violão Mash Up já funciona como carta de intenções e bula. Pegue um Caymmi de beira-de-praia, um afro-samba de Baden-Powell, um esquema de Jorge Ben (e assim por diante com Gil, Tom Zé, Novos Baianos) e retalhe tudo até que seja só ritmo (um novo) e baile. Assim como tinha feito com o dub, em Three Sessions In a Greenhouse, com o funk em Parada de Lucas, e mesmo com o axé no já longínquo Eletro Ben Dodô, Lucas partiu da dança para ir até o osso e voltar para dança. Assim como Tom Zé dissecou o Samba e anos mais tarde a Bossa Nova, Lucas dá mais um passo em uma trajetória de estudos multidisciplinares sobre pilares incontestáveis de cada tempo. Ou, falando sério, desmancha repetições pra mostrar que inovar é que faz o mundo se mexer com graça e suingue.

Pode chamar de reciclagem, de desconstrução, ou do que for. Será também um clichê de crítica, assim como existiram os clichês de dub, funk e axé. E há certos clichês que dão conforto também, pra não ficar numa de que é tudo assombração. Lucas não abre mão dos seus, aqui e ali. Mas ao bem da verdade, o que mais existe mesmo são os clichês de voz e violão. Para espanto do alienígena que der de desembarcar no Brasil do século XXI, isso aqui virou um país de saraus, de defensores da canção, de gente a fim de sentar e se abraçar a um instrumento e pronto. Daí a provocação ser ainda maior, a sacudida ser ainda mais certeira. Sem a pressa imposta da novidade, mas sem careta pra nada, Sem Nostalgia vem no ano seguinte ao da louvação a Chega de Saudade com marra de quem quer marcar época.

Era o que faltava. Mesmo. Se a década é multimarcas, isso é só detalhe. O disco é todo em voz e violão, mas nada nele dá preguiça. Só, talvez, a cutucada anti-chateação de Amor em Jacumã, descoberta ali nas quebradas de Dom Um Romão. Mas aí é da boa, não dá para explicar, vai ouvir e descobrir. Nada no disco dá preguiça porque o violão não fica de casal ali deitado eternamente em berço esplêndido, nos braços do artista-compositor-intérprete-descobridor-do-brasil.

Trata-se da emancipação do violão, que sai pra trabalhar, mostra que tem corpo pra muito mais nos batuques, mostra que fica mais interessante ao se dar com a tecnologia. Ela, que faz hoje ser hoje e não ontem, está nos mais diferentes microfones empregados (que tal um que reproduz uma cabeça pra captar o áudio como os ouvidos humanos o fariam, posicionado na madrugada do Jardim Botânico?), em pedais, em filtros e softwares ou MPC.

Nem na solidão do tocador de violão que concentra os olhares na rodinha, Lucas se deixou levar. Se a geração é de colaboração e compartilhamento, é assim que vai ser. Se ainda tem gente que acha que hoje todo mundo se tranca no quarto fisgado pela tela de um computador, é hora de mostrar em que ponto estão as conexões. Cada faixa tem um time diferente de colaboradores contemporâneos produzindo pensamento junto, trazendo a bebida e o iPod pra festa ficar de todos. É um paulista Curumin e um carioca João Brasil. Um baiano em Nova Iorque Arto Lindsay e um outro entrincheirado Gil Monte. A mão de Chico Neves (claro, pense em O Dia Em Que Faremos Contato de Lenine e Lado B Lado A do Rappa e me diz se não tem tudo a ver, só que diferente) e a de Berna Ceppas. Uma banda com cheiro do amor. Os ecos de Buguinha, os loops de Rica, o produtor de Céu (Gustavo Benza), é só dizer. A rede tá armada, pega o cigarrinho de preferência e ouve só que você vai entender.

Aliás, a referência a Tom Zé lá do primeiro parágrafo não é gratuita nem vai gerar ciúmes. Tá tudo em família.

Renata Tassinari na Lurixs arte contemporânea

Posto 12 – Ana Luiza Nobre e o Rio de Janeiro

Peguei o texto abaixo no obrigatório blog da arquiteta carioca Ana Luiza Nobre. O post é de primeiro de julho de 2009.

A Lei dos Direitos Autorais brasileira transfere aos herdeiros legais, por 70 anos após a morte do artista, os direitos de autor e de imagem de obras de arte. Na prática, isso significa que os herdeiros legais têm o direito de autorizar ou não a exibição pública dessas obras (mesmo quando estas pertencem a terceiros), e também o de cobrar por isso. Lei e prática não são exóticas: regimes legais análogos vigoram em diversas partes do mundo.

No Brasil, entretanto, a vigência da lei tem dado lugar a situações inusitadas, com herdeiros legais solicitando de instituições culturais pagamento de quantias que, na prática, inviabilizam a exibição pública de obras de arte – seja em exposições, seja em catálogos e livros. Há, de resto, caso recente de representante legal de herdeiro que, em meio à negociação de condições de autorização de publicação de obras, solicitou da instituição promotora o envio prévio dos textos críticos que acompanhariam a reprodução das obras. De toda evidência, o objetivo era exercer controle sobre informações e interpretações de obra e artista, o que é inaceitável.

Não obstante seu valor “cultural”, obras de arte não estão alijadas do mundo das transações e dos interesses comerciais, muito ao contrário. É legítima portanto a interpretação de que, conforme prevê a Lei brasileira, os detentores dos direitos autorais e de imagem de obras de arte sejam remunerados quando de sua utilização em eventos e publicações cujos fins são manifestamente comerciais. Bem entendido, nem sempre a distinção entre “fins culturais” e “fins comerciais” é clara, tanto mais quando se lida com eventos e projetos pertencentes à chamada “indústria cultural”. Parece portanto igualmente legítimo que os detentores dos direitos autorais e de imagem de obras de arte sejam adequadamente remunerados (a partir de bases de cálculo razoáveis e transparentes, compatíveis com a realidade financeira do evento, e que tomem como referência valores consagrados internacionalmente) quando de sua exibição em exposições com ingressos pagos e de sua reprodução em catálogos comercializados. Inversamente, no caso de uso para fins estritamente acadêmicos, não deve jamais caber cobrança.

Há algo, no entanto, que deve preceder e obrigatoriamente pautar a discussão sobre a distinção entre “fins culturais” e “fins comerciais”, e, por conseguinte, também a disputa sobre as condições de remuneração dos detentores dos direitos autorais e de imagem de obras de arte: o dever precípuo e inalienável dos herdeiros de promover a exibição pública e a ampla circulação das obras que lhes foram legadas. No caso de acervo de bens de comprovado valor cultural, o interesse patrimonial (privado) deve conviver, não se antepor ao interesse cultural (público).

A idéia de que o legítimo direito de remuneração pode preceder o dever da exibição e divulgação pública da obra de arte é inadmissível. O empenho por parte de alguns herdeiros, motivado por demanda comercial desmedida ou impertinente, em obstruir a exibição pública de obra de arte de artista desaparecido não é apenas absurdo, é imoral.”

1º de Julho de 2009.

Abílio Guerra, Agnaldo Farias, Ana Luiza Nobre, Carlos Zílio, Cecília Cotrim, Fernando Cocchiarale, Ferreira Gullar, Glória Ferreira, Guilherme Wisnik, João Masao Kamita, Ligia Canongia, Luiz Camillo Osorio, Otavio Leonídio, Paulo Sergio Duarte, Paulo Venancio, Renato Anelli, Roberto Conduru, Rodrigo Naves, Ronaldo Brito, Sophia Telles, Suely Rolnik, Tadeu Chiarelli.

Crônicas das apresentações de ideias para o MIS do Rio d’Janira

O arquiteto Vitor Garcez, co-editor da revista de arquitetura da PUC Rio NOZ, criou um novo blog colaborativo sobre o Rio de Janeiro chamado Rio d’Janira (nome que ele pegou emprestado do Frederico Coelho).

A primeira postagem, que ele acabou de colocar, é a parte inicial da visão dele sobre as apresentações dos projetos para o novo Museu da Imagem e do Som, que ele teve a sorte de ser convidado como aluno da PUC-Rio. As informações divulgadas pela imprensa sobre os projetos apresentados e sobre o concurso são muito superficiais e ele espera que a visão dele das apresentações possam trazer informações novas pra esse debate. O mesmo texto foi também publicado no blog da professora da PUC-Rio Ana Luiza Nobre, o Posto 12, que também trata principalmente do Rio de Janeiro.

A proposta do blog Rio d’Janira é falar sobre arquitetura, intervenções na cidade, novos projetos, política e humanidades em um momento crucial pra nossa cidade, pro bem ou pro mal.

Crônicas das apresentações de ideias para o MIS por alguns ícones —outros nem tanto— da Arquitetura mundial

Vitor Garcez

—

No início de 2008 foi divulgado na imprensa que o edifício da histórica boate Help e os restaurantes Sobre as Ondas e Terraço Atlântico seriam desapropriados pelo governo do Estado para que fosse construído um novo edifício para o Museu da Imagem e do Som (MIS) do Rio de Janeiro, que teria o projeto coordenado pela Fundação Roberto Marinho (FRM) —que além deste projeto, coordenará o futuro Museu do Amanhã, incluído no projeto de revitalização da Zona Portuária. Dito e feito: em março deste ano, foi divulgado que o pedido de desapropriação havia sido aceito, deveria acontecer em 60 dias, e o governo já havia depositado R$13 milhões em juízo.

Nos dias 5 e 6 de agosto aconteceria —já com a antiga Help desapropriada— em um auditório na FRM, patrocinadora e responsável pela construção do novo MIS, uma série de apresentações do “concurso de ideias” para o edifício. Recebi com surpresa, no dia 30 de julho, a ligação de um professor da PUC-Rio, me convidando para ir à tal apresentação —como aluno da PUC-Rio— e explicando que a PUC havia recebido um convite da FRM para enviar às apresentações um professor e cinco alunos do curso.

1.

No dia 5 de agosto cheguei à Fundação, com endereço no bairro do Rio Comprido, às 13h50min, portanto dez minutos antes do horário combinado para a chegada. Dei meu documento na portaria, depois de esperar que outras pessoas se identificassem, e disse ser da PUC. Recebi uma etiqueta-crachá com o meu nome, minha identidade de volta e a instrução de subir ao 8º andar do edifício. Subi, dei meu nome de novo na porta do auditório, que foi conferido na lista. Sentei na terceira fileira e falei com um aluno da UFF que sentou ao lado, que não conhecia até esse momento, mas que comentou sobre a estranheza da situação. Até aí eu ainda tinha dúvidas se seriam realmente os arquitetos convidados que apresentariam os projetos e não sabia sequer a lista completa dos escritórios que estavam participando do concurso. À nossa frente havia uma grande mesa em U, onde observei alguns dos nomes dos membros do júri, que eram no total 11, mas poucos já estavam sentados. Havia aproximadamente 40 cadeiras na plateia, mas no máximo metade estava ocupada e avisaram que quem chegasse depois do início da apresentação só poderia entrar no intervalo.

Daniel Libeskind

Alguns minutos depois, já passando das 14h, uma movimentação e parecia que o primeiro arquiteto já estava na porta. Alguns dos membros da mesa foram recebê-lo e outros ficaram sentados. Era Daniel Libeskind, que estava acompanhado da sua mulher Nina Libeskind, que é coordenadora do seu Studio Daniel Libeskind, mas não é arquiteta.

Hugo Barreto, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, começou agradecendo a presença do arquiteto e apresentou todos os membros do júri que, junto com ele, era composto pela secretária estadual de cultura e presidente da mesa, Adriana Rattes —a mesa foi, na verdade, coordenada pelo Hugo Barreto que se saiu, por sinal, muito bem—; pela presidente do MIS, Rosa Maria Araújo; pelo secretário municipal de urbanismo, Sérgio Dias; pelo arquiteto, ex-governador do Paraná e ex-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner; pela diretora do Museu da República, Magali Cabral; pela arquiteta da FRM e coordenadora do programa de necessidades do edifício que foi entregue aos concorrentes, Lucia Bastos; pelo curador e crítico de arte, Paulo Herkenhoff; pelo arquiteto do escritório norte-americano Ralph Appelbaum Associates, James Cathcart e pela arquiteta Bel Lobo.

Libeskind não tinha maquete, mas começou sua apresentação com uma perspectiva da sua proposta, que me deixou surpreso. Libeskind falou da relação do edifício com o entorno e que um edifício para um museu na praia de Copacabana tinha que ser um ícone. Segundo ele o edifício deveria dar prioridade às sensações. A palavra spectacular foi falada enquanto mostrava imagens das possibilidades de projeções de imagens nas fachadas do edifício. Imagens que ficariam tão tortas quanto o edifício. Provavelmente, se a praia de Copacabana precisasse de uma tela de projeção ao ar livre, teria uma, e seria melhor que fosse reta. Apesar de sua capacidade de retórica, não conseguiu convencer, pois além de estranho, seu edifício não tinha muito propósito. Era claramente a forma pela forma. Quando vi as plantas isso ficou ainda mais claro, pois elas sequer condiziam com a fachada, além das quebras que essa fachada impunha à planta. Os blocos separados que a primeira imagem sugeria não acontecia na planta, e o edifício foi resolvido como poderia ser em um paralelepípedo: os serviços e circulações no fundo e o que sobrava abrigava os outros usos (café, restaurante, auditórios, salas de exposição temporária e permanente etc.).

Ao fim da apresentação, o secretário da FRM explicou que os membros do júri haviam se encontrado nos dois dias que precederam as apresentações para analisar o material enviado pelos arquitetos e que, após analisarem os trabalhos, listaram uma série de perguntas que deveriam guiá-los na observação das apresentações, visto que a banca era tão diversa, em seguida as leria para que o arquiteto e o júri pudessem julgar que questões não haviam bem ficado claras pela explanação do arquiteto. As questões eram: “Por que esta linguagem em um edifício na Av. Atlântica?”; “Qual a ideia/ conceito mais forte da proposta?”; “Que especificidades a proposta têm em relação ao programa de necessidades?”; “De que forma o projeto lida com a sustentabilidade?” e “Qual seria a metodologia de trabalho do escritório no Rio de Janeiro, principalmente para os arquitetos estrangeiros?”.

Barreto julgou, como esperado, que a pergunta sobre a linguagem proposta para o edifício deveria ser mais aprofundada por Libeskind, que novamente não chegou a convencer com a sua resposta, ao dizer que aquele edifício seria um contraponto à morfologia existente no entorno e deveria ter, portanto, uma “identidade distintiva”. Pior ainda foi quando disse que um edifício na Av. Atlântica deveria ter “sensualidade”. Talvez a arquitetura de Niemeyer seja a única arquitetura brasileira que ele conheça e, ouso dizer, as formas pontiagudas da sua ideia não são “sensuais” como as de Niemeyer.

Libeskind recebeu os agradecimentos de Adriana Rattes e deixou o auditório, depois de aplausos e entreolhares duvidosos. Saímos todos para um café no corredor e soube que os próximos seriam os cariocas Thiago Bernardes e Paulo Jacobsen, titulares do Bernardes+Jacobsen Arquitetura; em seguida o não tão conhecido Rodrigo Cerviño Lopez, sócio do Tacoa Arquitetos e autor do projeto da galeria de Adriana Varejão em Inhotim (Brumadinho, Minas Gerais); os últimos seriam Elisabeth Diller e Ricardo Scofidio, sócios do Diller Scofidio + Renfro.

Depois de nos acomodarmos novamente no auditório já havia mais gente, várias pessoas atrasadas só puderam entrar no intervalo, e plateia passou a ter aproximadamente 30 pessoas.

Bernardes+Jacobsen

Paulo Jacobsen e Thiago Bernardes entram no auditório. Depois de alguns minutos de preparação, e com todos sentados Thiago começa sua apresentação —sempre ao lado de Paulo, com quem reveza ao falar— pedindo que o seu nervosismo fosse relevado, dada a importância do momento para ele. Thiago é jovem e Paulo chegou a trabalhar com seu pai, Cláudio Bernardes e seu avô, Sergio. Diz ainda que esse projeto tem uma importância especial para eles que, como cariocas, convivem e conviveram com a Avenida Atlântica durante toda a vida, passando diariamente pelo local onde será instalado o MIS.

A apresentação dos dois começa com imagens aéreas do terreno e Thiago fala sobre as montanhas que são visíveis nessa imagem, dizendo que é algo comum na cidade, e mesmo que muitas vezes imperceptível, muito frequentemente uma rua termina aos pés de uma montanha. A paisagem original serve de referência para o projeto: o mar, mas principalmente as pedras. Ele diz que as pedras parecem, no entanto, pesadas, e o edifício precisa de leveza diante da parede de edifícios da avenida à beira-mar. Ao mostrar vários dos metaesquemas de Helio Oiticica, ele diz terem constatado como as diversas linhas diagonais podem dar leveza ao que antes era pesado. A proposta dos arquitetos na primeira fase era, possivelmente, a que menos se destacava, pois não tinha a “identidade própria” que o próprio edital supostamente sugeria. Ele mostra então um diagrama da evolução do projeto: na primeira fase, alguns paralelepípedos regulares eram ligados por escadas e entremeados por espaços livres, o material da fachada também não conferia identidade ao edifício.

A partir das pedras, dos metaesquemas e de necessidades funcionais do edifício, como o auditório, se definiria a forma da proposta e inclusive o material e o método construtivo. Quatro blocos são criados com a divisão do programa de necessidades proposto, a partir do que já havia sido estudado na proposta anterior; duas torres fazem a circulação vertical e estruturam o edifício. As “pedras” tem sua forma definida e, no térreo, convidam à entrada do edifício por uma fenda —que também faz a ligação com a rua paralela à Av. Atlântica—, propondo ainda um leve desnível para baixo em relação ao nível da calçada, para reforçar o convite. Sobre esses dois blocos, um terraço é proposto como um espaço aberto para contemplação da vista. De dentro do edifício, com grandes empenas, as visadas são impostas e, em cada um dos blocos, vê-se um novo recorte da paisagem sempre junto com uma parte do edifício e mediado por ele. Nunca se vê somente a praia, de frente, a não ser no terraço aberto.

A parte técnica foi bem estudada e, depois de falar de pontos como reuso de água e ar condicionado, mostram um detalhamento de parte do edifício, que mostrava a estrutura metálica de um dos blocos, as instalações e como seria executada a fachada: que teria fechamento em steeldeck com revestimento em concreto —que seria desenvolvido especialmente para esta obra junto com um grupo de pesquisa em uma Universidade, conforme falou o consultor da parte técnica do projeto, o engenheiro José Luiz Canal (que foi responsável pela obra da Fundação Iberê Camargo, projeto do português Álvaro Siza em Porto Alegre).

Eles passam um pouco do tempo limite e ao fim da apresentação não restam muitas dúvidas sobre o projeto e, pelo menos a plateia de estudantes de arquitetura, ficou muito bem impressionada pela proposta. Como na apresentação anterior e em todas as seguintes, Hugo Barreto faz suas perguntas e questiona se eles gostariam de aprofundar mais em algo, o que dá mais algum tempo para que Thiago e Paulo clarifiquem algumas questões conceituais e Canal outras técnicas, mas nada já não tenha sido bem explicado antes. Apesar da informalidade da apresentação dos arquitetos frente à experiência do discurso da apresentação do Daniel Libeskind, a apresentação termina e eu fico com alguma esperança.

Rodrigo Cerviño Lopez

A esperança de que o Rio poderia ter um belo edifício projetado por um carioca continuaria depois da apresentação inconsistente do paulista Rodrigo Cerviño Lopez, que me faz pensar ainda na ausência dos paulistas Andrade Morettin Arquitetos, MMBB e SPBR. Sem intervalo para o café, por causa do atraso na apresentação anterior, Rodrigo começa sua apresentação dizendo que a forma do edifício é decorrente dos dois auditórios colocados na extremidade inferior e na cobertura do paralelepípedo rotacionado, que parece fincado no terreno. Rodrigo mostra algumas perspectivas, sem conseguir falar muito sobre elas, provavelmente por causa do nervosismo, mas talvez não soubesse bem o porquê do que tinha feito.

O projeto é todo interiorizado e praticamente nega sua localização e a paisagem à sua frente. O imenso bloco de concreto fechado tem duas possibilidades de enxergar a vista: um vazio que abriga o restaurante, já nos últimos pavimentos do edifício e a cobertura, onde se propõe um auditório ao ar livre, que seria servido por um telão instalado na empena do prédio vizinho, se o vizinho deixasse. Quando começam a aparecer as plantas, ele descreve espaço por espaço e de fato se tem algo que estava aparentemente bem resolvido na proposta, eram as plantas.

As circulações mais valorizadas da proposta são escadas colocadas entre duas paredes de concreto, com iluminação zenital, mas que no entanto, certamente não seriam muito agradáveis de se subir. Eu certamente preferiria os elevadores. O acesso principal, ao invés de frontal, é lateral, onde é colocada uma grande escada externa e por onde se desce ao foyer principal, que fica em um nível inferior ao térreo. Também para essa lateral pode-se abrir o fundo do palco do auditório, que poderia ser visto da calçada, propondo uma relação entre o interior e o exterior do museu, mas que não sei se de fato aconteceria (pelo barulho externo, pelo uso do auditório etc.)

Os espaços internos que, como disse antes, seriam os mais valorizados, são mostrados em perspectivas como grandes vazios, com paredes, pisos e tetos em concreto aparente, sem nenhuma instalação ou iluminação sugerida nesta fase. O arquiteto explica que precisaria de consultores em uma etapa posterior para definir esses pontos. Os espaços são fechados e escuros nas imagens, supostamente, devido às necessidades de um museu que trata de imagem e som, o edifício realmente não tem janelas.

Depois de todas essas questões em aberto no projeto, Rodrigo é questionado pelo júri, entre outras coisas, em relação à qualidade térmica e acústica do concreto para um museu desse tipo —já que o MIS não é Inhotim, que tem exposições de arte —, e responde que poderia haver um tratamento para que o espaço pudesse ter a qualidade de vida, mas que como já havia dito, precisaria de consultoria e estudos para isso em uma fase posterior. Depois das insistências do júri em relação ao uso do concreto, Rodrigo fechou dizendo: “Sou paulista. Sou de uma escola que começou com Artigas, depois Paulo Mendes da Rocha…”

Não precisava falar mais nada. Depois de mais um intervalo para um café, a última e mais aclamada de todas as apresentações desses dois dias.

Diller Scofidio

Elisabeth Diller e Ricardo Scofidio chegaram com uma pose de que sabem quem são. Elisabeth estava quase toda de preto e Ricardo era um pouco mais acessível. O escritório foi o último a fazer parte do concurso, portanto não participou da “primeira etapa” e aceitou o convite da FRM só três semanas antes da apresentação, e foi esse o tempo que eles tiveram.

Elisabeth começa sua apresentação mostrando alguns projetos de seu escritório —algo que nenhum dos escritórios anteriores havia feito— como o, merecidamente aclamado, projeto para o High Line, em Nova York, feito com o Field Operations. Segue, então, falando —com sua dicção e discurso apurados— sobre a legislação que é imposta ao edifício, sugerindo quais poderiam ser as possibilidades de não seguir as regras: começa mostrando um desenho de um bloco horizontalizado e depois uma proposta transgressora de criar uma grande torre retorcida, com altura um pouco inferior ao morro do Cantagalo, logo atrás; depois com os pés mais na realidade, propõe como o edifício, como o tamanho imposto pela legislação, poderia ter partes a avançar sobre a calçada ou sobre o espaço aéreo, através de artifícios mecânicos.

Então me fez lembrar de um concurso que o Koolhaas participou em que não seguiu o que o edital impunha definindo outro terreno para a intervenção, e que acabou ganhando. Mas depois do susto ao pensar que eles não apresentariam nada viável para o MIS, Elisabeth começa a falar do entorno do edifício, das montanhas, do mar, da muralha de edifícios e mostra um diagrama que ilustra a sua proposta: uma fita de calçada que é dobrada para formar um ‘S’. Sua proposta é fazer uma extensão da calçada, que continuaria definindo a circulação do edifício através de escadas e patamares que configurariam a própria fachada do museu. Atrás dessa circulação, uma pele em elemento vazado —um cobogó contemporâneo— que induziria a vista: em cada parte do edifício o elemento vazado seria direcionado de formas. Portanto, nesse caso, não é a arquitetura que intermedia a vista, mas a pele, a superfície do edifício. Os espaços principais são visíveis desta circulação externa, que é aberta como uma varanda. No fundo do edifício, como na maioria das propostas, as partes técnicas e todas as circulações obrigatórias pela legislação e pelo programa: elevadores e escadas enclausuradas.

Em seguida, provam que não estão a passeio ao, diferente de todos os outros concorrentes, fazerem sugestões museográficas para o MIS, principalmente para as exposições permanentes. Ao dar como exemplo uma exposição com fantasias da Carmen Miranda, sugerem como os gadgets dos visitantes poderiam ser usados com informações complementares às exposições. Mostram ainda uma possível exposição de fotografia de Augusto Malta —mostrando que visitaram o site do MIS, mesmo que em português, para ter ideia do seu acervo— e as possibilidades das mais recentes tecnologias de touchscreen e geolocalização. Tudo isso em imagens em movimento muito bem feitas.

A apresentação termina com um vídeo que impressiona a todos: um visitante passeia pelos espaços expositivos, desde a calçada —de onde pode ver um show de bossa no auditório do subsolo— até o restaurante/ piano-bar em um nível superior onde há mais um show de bossa-nova, passando por diversos outros espaços. Muitas figuras humanas, nas imagens do vídeo, passeiam pelos espaços do edifício, mas todas as pessoas são brancas: “zombies”, como a própria Elisabeth ressaltou, acrescentando: “é esquemático, da próxima vez as pessoas parecerão mais felizes”.

Depois dos aplausos e de algumas questões levantadas pelo júri, um dos membros da banca não resistiu e disse: “Eu sei que não é algo dentro do protocolo pra essa apresentação, mas tenho que dizer que esse é o tipo de apresentação que deveríamos assistir de joelhos” —tratava-se do secretário municipal de urbanismo, Sérgio Dias. Eu não ajoelharia.

Esse primeiro dia de apresentações acabou por volta das 18h30min. No dia seguinte começariam às 10h da manhã e seriam mais três escritórios, mas até esse momento não sabia quais, só que Shigeru Ban era um deles. Depois soube que seria o último dos três, depois do Isay Weinfeld seguido do Marcelo Ferraz, do Brasil Arquitetura.

Continua…

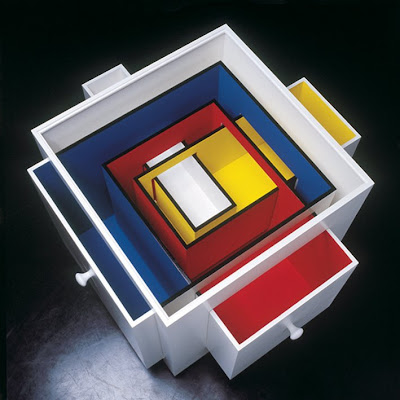

as imagens abaixo eu peguei lá no http://concursosdeprojeto.org

Bernardes & Jacobsen

__________________________________________________________________________________

Brasil Arquitetura

__________________________________________________________________________________

Daniel Libeskind

__________________________________________________________________________________

Diller Scofidio + Renfro

__________________________________________________________________________________

Isay Weinfeld

__________________________________________________________________________________

Shigeru Ban

__________________________________________________________________________________

Tacoa Arquitetos

Desenho da Folha

Ateliê da Imagem informa:

Projeto Portfolio com Hugo Houayek nesse sábado no MAC

Nota urgente sobre a segunda Assembleia Geral

Para algumas coisas acontecerem, basta disposição. A disposição de promover os encontros. A disposição de querer saber para onde estamos indo. O público que comparece na ASSEMBLEIA GERAL sabe disso. O público e os organizadores buscam isso. Encontros de amigos, encontros de idéias, encontros de conversas e ações espalhadas pelas praias e praças.

Ontem, no primeiro dia de agosto, aconteceu a segunda edição do evento. Convidamos Sérgio Cohn, editor da Azougue, que fez fala brilhante sobre os desafios e percalços da Cultura Digital no Brasil e Alessandra Colasanti, em uma longa, esclarecedora e bela entrevista com o ator, diretor – e pai dedicado! – Enrique Diaz. Nas suas falas, os temas abordados geraram reflexões sobre arte, cultura, tecnologia, teatro, texto, poesia, mercado, vida, escolhas, escolas, futuro, coletividades, esperança, trabalho, maturidade, silêncios, decisões. Um manancial de idéias que reverberou pelas cabeças presentes.

Em breve faremos um relato mais aprofundado sobre a tarde/noite do dia 1 de agosto de 2009, data da segunda ASSEMBLEIA GERAL. Vamos também disponibilizar alguns vídeos com a fala de Sérgio e a entrevista de Enrique Diaz. A organização Assembleia Geral da Lapa – empresa fictícia afiliada a cadeia-conglomerado Groovy Promotion – agradece imensamente a presença de todos, os que apareceram pela segunda vez, os que pararam na rua para assistir, os que apareceram de outras cidades, os que foram pela primeira vez.

Ontem, a sensação foi de que a platéia, os convidados, os organizadores, todos entenderam perfeitamente o espírito do evento: ocupar coletivamente o ateliê, a rua, o rio d`janira, as mentes, o tempo – tão curto e tão veloz – e criar, entre tudo isso e entre todos nós as possíveis CONEXÕES para seguirmos inventando, experimentando, pensando e produzindo um mundo melhor para vivermos.

Para além do umbigo, ASSEMBLEIA GERAL agradece imensamente e promete que não vai parar. Em breve, a próxima. Até lá.

5 IMAGENS – Eduardo Coimbra

5 IMAGENS é o nome da nova “seção” aqui do bRog onde convido artistas a enviarem 5 reproduções de trabalhos ou vistas de exposições que sintetizem toda a trajetória. As 5 imagens que melhor expliquem o trabalho, os 5 trabalhos que melhor definem a obra.

O segundo artista convidado é o grande camarada Edu Coimbra. Semana que vem tem mais.

Natureza da Paisagem, 2007

grama, copos de plástico, madeira pintada

área de ocupação – 500 m2

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro

coleção do artista

foto: EC

Asteróide#3, 1999

fotografia

50 x 60 cm

coleção particular

Nuvem, 2008

estrutura de ferro, impressão em lona translúcida, lâmpadas fluorescentes, espelhos

470 x 470 x 48 cm cada elemento; 470 x 470 x 1180 cm conjunto

Praça XV – Centro do Rio

coleção do artista

foto: Zeka Araújo

Criado-mudo, 2000

madeira pintada, vidro

57 x 83 x 73 cm

Coleção Gilberto Chateaubriand/MAM-RJ

foto: Wilton Montenegro

Istmo, 1992

Janela – madeira pintada, duratrans, caixa de luz de madeira e acrílico

35 x 151 x 38 cm

coleção do artista

Malas com movimento respiratório – couro, tecidos sintéticos, motores elétricos

dimensões variáveis

Coleção Gilberto Chateaubriand/MAM-RJ

foto: André Galhardo

Eduardo Coimbra, vive e trabalha no Rio de Janeiro.

Seus primeiros trabalhos (no início dos anos 90) utilizavam mecanismos elétricos, motores e luminosos, aplicados a objetos do cotidiano. Em suas instalações as imagens de céu surgiam como primeira utilização da fotografia em seu trabalho.

Nos últimos dez anos, a proximidade com a arquitetura e as pesquisas de registro, conceituação e recriação da paisagem, geraram trabalhos fotográficos, desenhos, colagens, instalações em espaços institucionais, maquetes e projetos para o espaço público.

Bandeira do Mundo

do Trabalho Sujo de

Eis o desafio proposto pela Adbusters: criar uma bandeira mundial. Eis algumas que já foram propostas: