Dj Nepal, o monstro das carrepetas eletrônicas e do Apavoramento, colocou no ar um blog de nome horroroso e ótimo conteúdo musical. (pra quem gosta de música preta de encher pista). A coisa chama-se A arte do groove e é cheio de música, clipes e informações sobre festas boas. Recomendo uma visita imediata para baixar KRATFY KUTS VS A.SKILLZ, é um set imbatível (já usei em diversas festas diferentes e sempre funciona bem). Imperdível mesmo. Vai lá.

Tom Friedman ETC

Quito (designer-pandeirista formado pela PUC-Rio) começou aqui no ateliê da Lapa na quarta passada. Chegou cheio de idéias, imagens e energia. Ao fim do primeiro dia conversamos sobre Friedman, Maurizio Cattellan, Charles Ray, Marcos Chaves, Eduardo Coimbra, José Damasceno e outros mais. Estou decidido a publicar cada vez mais aqui no bRog. A coluna Cópia ou plágio?, que estreou acidentalmente com Komatsu e Damasceno aí embaixo, será semanal. Outras coisas novas virão em seguida.

D-Fuse no Rio

Terça que vem o D-Fuse se apresenta no Teatro Oi Casa Grande. O material abaixo eu peguei no site do projeto Multiplicidade.

Fundado nos anos 90 por Michael Faukner, o trabalho multidisciplinar do coletivo inglês D-Fuse abrange diferentes mídias: design, arquitetura, instalação, fotografia e vídeo. Em comum a todas, o uso de alta tecnologia. O D-Fuse é considerado um dos fundadores da cultura VJ no mundo e é de sua autoria a “bíblia” sobre o assunto – “VJ: Audio-Visual Art and VJ Culture”.

Já se apresentaram nas Bienais de Arte de Lisboa e Valência; nos festivais de cinema de Roterdã e Seul e no Tribeca Film Festival (Nova Iorque); nas feiras Apple Expo, de Londres e nos Apple FCP Seminars, em Tóquio; nos festivais de música e arte eletrônica mais importantes do mundo, como o Sónar, em Barcelona e o Ars Eletronica, na Áustria. E mais: festival audiovisual OneDotZero em Londres e Argentina; festival Cimatics (Bélgica), Museu Mori, no Japão, Nokia Lab Center em São Petersburgo, na Rússia e em São Francisco; na galeria Eye Beam, em Nova Iorque e no Museu de Arte Moderna de São Francisco e no Museu de Arte Digital de Austin, no Texas.

Baseado num período de investigação de 3 meses graças a um apoio do British Council e do Arts Council inglês, o espetáculo Latitude [31º 10N/121º28E], concebido em parceria com artistas chineses, combina fragmentos de dialogos, espaços desertos e arquitetônicos tradicionais com paisagens urbanas da China, traçando uma multiplicidade de percursos de identidade na China cosmopolita. Já foi apresentado nos festivais Sonic Acts (Amstardã), Mixer (Nova Iorque) e Número Projecta (Lisboa). Latitude [31º 10N/121º28E] é parte de um projeto maior de 3 anos de duração chamado “Cidade Criativa”, e com isso continua em constante evolução, em working progress. Desde o início do ano, membros do D-Fuse estão espalhados por várias cidades do mundo documentando com artistas locais o modo de vida e aspectos do cotidiano. Já passaram por 12 cidades em 8 países: Kuala Lumpur, Vietnã, Tailândia, Nova Zelândia, Coréia, Austrália, Indonésia, Taiwan, Malásia. No Multiplicidade, os membros do coletivo Toby Harris e Douglas Benford apresentarão Latitude [31º 10N/121º28E] ao vivo, remixando as imagens gravadas na China e editando cenas junto com batidas e ambiências sonoras disparadas no momento.

Leia aqui uma entrevista bem bacana com o D-Fuse publicada no site japonês PingMag. Entre outras, Mike Falkner conta que hoje em dia o coletivo deixou um pouco de lado o ambiente de clubes e festas de música eletrônica para se aventurar no universo de museus e galerias de arte digital. Mike fala inclusive do Brasil, dizendo que o país é atualmente uma das grandes fontes criativas da cultura VJ.

Agora, quem quiser realmente conhecer o D-Fuse a fundo, vencedor anos atrás do prêmio Netmage/ Diesel de melhor VJ do mundo, a dica é furungar o site do coletivo, cheio de newsletters antigas e referências. Ou então ler o profile deles no site da Apple, que vêm inclusive com dicas pra quem quer seguir o trabalho de VJ.

Entrevista com o D-Fuse retirada do DVD que acompanha o livro Audio Visual Art and VJ Culture

Quinta no Circo

Influenza? _ 01

Cópia ou plágio? era o nome debochado de uma coluna que idealizei para uma revista na década de 90 que nunca foi publicada. A idéia era reunir sempre 2 obras muito semelhantes, destrinchar as diferenças e eventualmente bater um papo com os artistas/autores. Não acredito em plágio e cópia em trabalhos de arte, quando um aparece o outro desaparece, ou seja, ou é plágio/cópia ou é arte. Há muita coincidência, homenagens, referências, influências e picaretagem na praça. O desafio é saber identificar o que é original e o que é cópia.

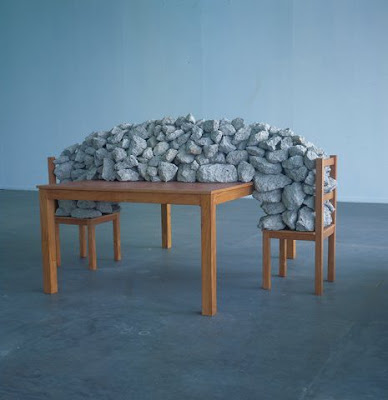

André Komatsu do homem de pedra abaixo é um jovem e talentoso artista representado pela Galeria Vermelho (SP), quando encontrei a obra no blog Agente de Arte imediatamente me lembrei de Solilóquio, trabalho de Jose Damasceno de 1995.

Cópia? Plágio? Acho que não. Ao meu ver são trabalhos que estabalecem um dialógo entre si. Falam do silêncio, da inércia e da dificuldade de comunicação. Fico curioso em saber se Andre conhecia a obra de Damasceno. Vou tentar descobrir.

maio de 2003

maio de 2005

Ronaldo Lemos e Oona Castro lançam livro sobre Tecnobrega

Peguei lá no Overmundo o texto abaixo de divulgação do livro que saiu pela coleção Tramas Urbanas. No blog pernambucano PopUp do jornalista Bruno Nogueira tem um texto breve sobre o livro. E no site da banda Brasiliense Móveis Coloniais de Acaju também.

Tecnobrega: o Pará reinventando o negócio da música

Livro conta a história do gênero musical paraense e mostra a importância de novos modelos de negócios na indústria cultural brasileira

Cultura e mercado do mesmo lado. “Mais do que um estilo musical, o tecnobrega é um mercado que criou novas formas de produção e distribuição”, diz o advogado Ronaldo Lemos que, em co-autoria com a jornalista Oona Castro, conta a história deste movimento cultural e mergulha na cena paraense no livro “Tecnobrega: o Pará reinventando o negócio da música”. O livro, que analisa as relações de agentes com aspectos materiais e simbólicos da produção cultural local, é o nono volume da coleção Tramas Urbanas, lançada pela Aeroplano Editora, com curadoria de Heloisa Buarque de Hollanda, que visa dar voz às diversas manifestações artísticas e intelectuais das periferias brasileiras. O lançamento vai ser no próximo dia 30 de setembro, na livraria Unibanco Arteplex (Praia de Botafogo 316), às 19h30, no Rio de Janeiro.

Nascido do brega tradicional, o tecnobrega surgiu no início dos anos 2000, distante das grandes gravadoras e da atenção da grande indústria, graças à apropriação de novas tecnologias e à mobilização de agentes como DJs, artistas, cantores, bandas, vendedores de rua, festeiros, etc. A partir da experiência desses atores, Ronaldo Lemos e Oona Castro mostram a importância de novos modelos de negócios que consolidem mercados viáveis e sustentáveis. Para Lemos, compreender a dinâmica econômica e cultural do circuito tecnobrega “pode revelar não somente formas rentáveis de negócios, mas modelos que permitam a sustentabilidade social, cultural e econômica em outras realidades, mesmo sem o apoio do mercado formal”.

O livro, fruto de estudos do projeto Modelos de Negócios Abertos – América Latina (Open business models – Latin America), coordenado pelo Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Instituto Overmundo, traz respostas à crise da indústria cultural que respeitam a diversidade e as culturas locais. “O Tecnobrega é um dos fenômenos mais impressionantes em termos de experimentalismo na produção cultural e na invenção de novos modelos de negócio. Este estudo de ponta de Ronaldo Lemos e Oona Castro vai, sem dúvida, tornar-se referência obrigatória para os caminhos da economia criativa nesse momento novíssimo que estamos vivendo”, diz Heloisa Buarque.

Ronaldo Lemos é diretor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, onde é professor titular e coordenador da área de propriedade intelectual. É diretor do projeto Creative Commons.

Oona Castro é coordenadora executiva do Instituto Overmundo. Formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela faculdade Cásper-Líbero, é membro fundadora do Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social e trabalhou em instituições como a Prefeitura do Município de São Paulo, o Conselho Britânico e o VisitBritain.

Coleção Tramas Urbanas

Rap, hip-hop, a estética das artes urbanas, os Coletivos e o Viva Favela são temas dos cinco primeiros livros da série, que registra a cultura produzida na periferia. “Surge um fenômeno mais amplo, não restrito aos guetos, e que ressoa e estimula a cultura urbana de forma explosiva e irreversível”, diz a escritora, editora Heloisa Buarque de Hollanda, que idealizou a coleção Tramas Urbanas. Na nova safra, que começou a ir para as livrarias a partir de julho, os livros “Daspu, a moda sem vergonha” e “História e memória de Vigário Geral”. Acabam de ser lançados, pela coleção: “Cooperifa, antropofagia periférica” e “Favela toma conta”.

Mutiplicidade 4 anos

O projeto Multiplicidade do Batman Zavareze que mistura som e imagens vai comemorar 4 anos de existência em grande estilo com 3 apresentações no Teatro Casa Grande no Leblon. Vale anotar na agenda, cada espetáculo sai por apenas R$ 15,00.

O texto de divulgação apresenta os artistas asssim:

14 de outubro> D-Fuse – “Latitude” (Inglaterra)

Coletivo audiovisual inglês e um dos criadores e líderes da cultura VJ. Fazem a direção de arte das turnês de artistas consagrados (Beck) e rodam as principais galerias e museus de arte digital do mundo com espetáculos autorais. É o caso de “Latitude”, rodado durante 3 meses na China graças a um prêmio do British Council e do Arts Council inglês. No espetáculo, chamado pelos membros do coletivo de “cinema sõnico”, vemos a relação do chinês com a urbanidade e a tradição.

18 de novembro> Peter Greenaway – “Tulse Luper Vj Performance”(Inglaterra)

Um dos cineastas mais autorais do mundo, autor de filmes consagrados como o “Cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante” e “8 mulheres e meia”, o inglês Peter Greenaway hoje está mais interessado num novo tipo de cinema. Multi-artista, realiza intervenções ao vivo em quadros renascentistas (“A última ceia”, Da Vinci) causando fúria entre os mais convervadores e aposta em espetáculos audiovisuais onde o espectador assiste a projeções em multi-telas com música tocada ao vivo.

16 de dezembro> Chelpa Ferro & Orquestra – regência de Jaques Morelenbaum – “A Autópsia da Cigarra Gigante”

Chelpa Ferro é ao mesmo tempo: som e artes plásticas. Comemorando seus 10 anos, Luiz Zerbini, Sergio Mekler e Barrão, levam ao Oi Casa Grande uma orquestra regida especialmente por Jaques Morelenbaum que irá re-construir peças sinfônicas consagradas.

Olho e Ouvido Em Uma Cidade

O camarada Bernardo Mortimer esteve em Londres e publicou esse texto lá no SOBREMUSICA.

Londres é a nova Meca. E não é uma questão de hype, ou de última moda. Pelas ruas, parques, mercados e museus da cidade, percebe-se que ali um projeto de integração criativa vem dando certo. Tudo está em obras, estações de metrô passam horas ou fins-de-semana sem funcionar, estruturas de prédio sobem em todos os bairros, homens de capacete da construção civil falam ao celular na calçada, buracos atrapalham o trânsito cercados por sinalizações, mas nada disso atrapalha viver o que ela oferece. 2012 se aproxima, e as Olimpíadas na cidade tem a missão de estar à altura do sucesso de Pequim.

Tudo começou há onze anos, quando o novo trabalhismo de Tony Blair tinha vencido o thatcherismo e prometia uma nova era para os britânicos. Um congressista homossexual chamado Chris Smith foi nomeado ministro de Cultura, Turismo e Esportes. Bom recado para os conversadores. A partir dele, uma nova diretriz para a chamada economia criativa foi implantada, e acabou abrangendo questões não só de cultura, turismo ou esporte, mas de integração/imigração e de renovação urbana.

Smith defendia que o incentivo à instalação de locais de produção cultural em áreas desvalorizadas das cidades atraía movimentação e atividades econômicas relacionadas. A isso, chamou de clusters. Ateliês, por exemplo, em um bairro considerado marginal atrairiam restaurantes diferentes, casas de estudantes, bares/pubs, palcos para música, estúdios de design, movimentação, enfim. Era mais barato do que incentivar a instalação de uma grande empresa, ou de uma fábrica: a estratégia usada nos bairros pobres de Nova Iorque, na época do Tolerância Zero. E desencava um processo de revitalização mais orgânico, de certa forma regulado pelo mercado, a partir de um primeiro empurrão do governo. Aconteceu com ateliês de artistas plásticos, mas também com produtoras de vídeo, com feiras de produtos diferenciados (comida de delicatessen, antiguidades, moda). Londres, como maior cidade britânica, foi a que mais aproveitou a idéia.

Ao tratar a arte, a contracultura e a boemia como parte de um sistema interessante de indústria criativa, meio formal e meio informal, e incentivar tais práticas, o governo pôde criar renda e regularizar uma fatia da população ativa para arrecadar mais em impostos, diretos ou indiretos. Ao reconhecer a produção marginal como uma atividade cultural e econômica, revitalizou regiões urbanas e integrou segmentos da sociedade estigmatizados. Bairros que ninguém mais freqüentava passaram a ser um segredo cada vez mais difícil de gaurdar para a diversão e o consumo – e o objetivo era bem esse.

Na outra ponta do processo, os imóveis passaram a ter um preço melhor. Ir à feira de moda do bairro indiano, mesmo que sem encontrar um só sarong, virou uma desculpa para um almoço em um restaurante de curry que só seria freqüentado por imigrantes.

Quem pensa que o ministro da Cultura de Mr Blair foi apenas um entusiasta de uma suposta baixa cultura, no entanto, se engana. Foi Smith quem aprovou uma lei que instituiu a gratuidade a uma série de museus. Visitá-los é uma atração para turistas – que trazem dinheiro para o país – e para britânicos – que ganham em qualidade de vida ao conhecerem a expressão de outras épocas ou outros povos. Portanto, deve ser facilitado. A manutenção deve se dar por outros meios, que incluem doações, clubes de vantagens, e exposições temporárias, que aí sim são cobradas. Nem hoje, mais de dez anos depois, o raciocínio é consagrado no mundo. Mas tomado o exemplo londrino, nada deu mais certo na parceria Turismo-Cultura (não à toa assuntos de um mesmo ministério).

É evidente que junto com tantas idéias de reforma da dinâmica da cidade, o transporte e o policiamento eram pré-condições básicas. Medo ou insegurança não combinam com desenvolvimento econômico, com gente andando na rua (ainda mais se o clima é o que é), com curiosidade de conhecer novidade.

Passada mais de uma década, e o Novo Trabalhismo inglês vive a mesma crise de popularidade por que passa a terceira via no mundo inteiro. Um apoio à uma guerra mal justificada no Iraque e uma crise no sistema financeiro e bancário mundial são os dois principais motivos para o momento ruim politicamente, junto com decisões erradas no campo de impostos e na falta de novas idéias tão boas quanto às de 97 (Smith deixou o governo no fim do primeiro mandato de Blair). Fora a falta de carisma de Gordon Brown, mesmo comparado ao cansado Blair dos últimos anos.

Ainda assim, as marcas da novidade ainda estão na cidade. É só passar o olho nos infinitos jornais gratuitos e vagabundos distribuídos no metrô que largaram a família real para acompanhar o que menos importa em jovens milionárias como Kate Perry, Amy Winehouse e Lilly Allen. Ou observar os outdoors de bancos multinacionais com sorrisos de clientes africanos, coreanos e brasileiros. Ou passar por uma exposição de projetos finais de uma escola de design, na porta de um festival de música na feira, onde os sobrenomes indicam que mais da metade dos estudantes não nasceu em território britânico. Goste ou não, tudo é parte de uma cadeia produtiva recente e que ocupa boa parte da sociedade que é produtora, jornalista, cozinheira, designer, artista, escritora, costureira, estilista, etc.

Nas paredes, o grafite é presente tanto quanto nos livros de arte que estão em lojinhas de museu, de música, de roupa, e até nas livrarias comuns. Banksy, por lá, é best seller. Até tour pelas intervenções dele é vendido em forma de livro de bolso. A cidade admite o colorido e a contestação, em vez de preferir o cinza. Naturalmente, os subprodutos brotam, e é molinho encontrar um camelô com camisetas, pôsters, reproduções. Admite também o estrangeiro, apesar de não afrouxar a entrada dele no aeroporto. A indústria criativa não deixa de ser também uma indústria cultural reciclada, com a máquina de reprodutibilidades técnicas ligada na tomada e na caixa registradora.

Seja lá o que vier de resultado nas eleições que devem tirar o primeiro-ministro Brown do cargo que herdou de Blair, a Londres que receber daqui a quatro anos os Jogos Olímpicos é uma Londres nova, e nova para muito além do que for aparecer atrás dos tapumes de obras. O Reino Unido de Margareth Thatcher era a última grande imagem que os estrangeiros, ainda mais os de fora da Europa, tinham do país. E esse Reino Unido hoje é só uma referência histórica, que para os menos atentos pode passar batida assim como os estilhaços de guerra que ainda enfeiam a parede da Tate Britain, na beira do rio Tâmisa.

Ou seja, um projeto de país achou em uma cidade de mais destaque o local para marcar simbolicamente a mudança, e essa conquista vai dar em uma Olimpíada. Não é um exemplo de paraíso, não venham me dizer que inglês não fura a fila, que ônibus não passa o sinal vermelho, que cambistas e falsificadores são uma instituição da cultura, ou que qualquer casa de show está preocupada com o conforto do público na hora de sair.

Mas sem querer ser pessimista ou rabugento, o Rio de Janeiro que quer os Jogos de 2016 ainda precisa de muitas mudanças de comportamento antes de se sentir mesmo uma cidade pronta para um evento com tanta carga política e simbólica. Não é só questão de até onde vai o metrô, ou de como fazer a favela se comportar. É isso e mais, é criar uma identidade urbanística para a cidade, que permita a qualquer um circular por aqui sem se perder, sem ter medo, sem dar de cara com um abismo entre pessoas de um mesmo país. Se lá fora conseguem algo melhor com pessoas tão distantes em língua e costumes, a gente precisa conseguir aqui, pelo menos, com quem só fala português.

Ainda Travessias

Sexta-feira próxima, dia 03, acontece o lançamento do catálogo da exposição com visita guiada do curador Adolfo Montejo, na Caixa Cultural, às 19h.

A exposição encerra no domingo e pra celebrar, a CasaQuattro (produtora da exposição) vai realizar uma festa no Bar Lagoa, na segunda-feira, dia 06, a partir das 19h.

Crítica a exposição Travessias Cariocas

Luiz Camillo Osório escreveu na semana passada no Segundo Caderno d’O Globo a crítica abaixo (clique na imagem para ler) sobre a exposição coletiva Travessias Cariocas. Não concordo com o texto e em breve colocarei aqui meu ponto de vista.

As indignações de Philip Roth

Esse texto ai do João Pereira Coutinho saiu ontem na Ilustrada.

NOVA YORK – Vocês querem saber qual a minha idéia de inferno? Leiam as “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. O inferno é uma eternidade de memória: nós, do outro lado da margem, condenados a recordar, e a recordar, e a recordar. Uma sessão de psicanálise sem fim, onde não existe catarse possível. Apenas a obrigação cínica de revisitar o que fizemos e fomos.

Eis o tema do último livro de Philip Roth, que acaba de sair por estas bandas e foi lido de um fôlego só.

Philip Roth leu Machado? Mistério.

Mas o seu Marcus Messner, personagem principal de “Indignation” (indignação) (Houghton Mifflin, 233 págs.), relembra Brás Cubas pelo motivo mais simples: também Marcus relata a vida que teve depois de a vida cessar -ou, pelo menos, sob a influência da morfina terminal. E que vida é essa?

Marcus é um jovem em idade universitária. Vive em Newark, cidade natal de Roth. O pai é açougueiro e judeu, e açougueiro judeu no sentido mais ritual da palavra, ou seja, preparando carne kosher para a comunidade. Marcus cresceu com o cheiro de sangue. Mas cresceu também com a vontade libertadora de deixar esse cheiro para trás e, pela primeira vez na história da família, conseguir um diploma universitário, evitando assim marchar para a Guerra da Coréia.

Dito e feito: o rapaz começa os seus estudos em Newark, em pequena universidade “liberal”. Mas o pai, uma espécie de Cassandra judia, começa a desenvolver uma particular paranóia com a segurança do filho.

Tudo é ameaça. Tudo é perigo. Os menores erros podem precipitar conclusões fatais, como é próprio na lógica da tragédia. E, nas profecias do pai, o filho pode acabar morto a qualquer momento. Por culpa dele.

Por culpa dos outros. Por culpa de algo. Por culpa de alguém.

Essa visão doentia e pessimista, que começa a ganhar contornos persecutórios, obrigará Marcus a mudar de escola. Abandonando Newark e rumando para Ohio, Marcus foge da sombra do pai para celebrar a sua independência libertadora.

Mas nunca libertária. Chegado à nova universidade, Marcus mantém precisamente os mesmos objetivos: estudar arduamente, conseguir o diploma e, pormenor fundamental, evitar a Guerra da Coréia.

Mas a contingência, palavra cara a Roth, acaba por se introduzir na vida ordeira e controlada de Marcus. Os colegas de quarto são maçadores, por ação ou omissão. Sinais de aviso de que o Diabo não dorme.

Depois, a paixão chega, mas chega personificada na pessoa errada: uma colega problemática, emocionalmente instável, sexualmente carnívora. A receita para o desastre.

E, no topo do bolo, o diretor da universidade que não compreende o individualismo militante e ateu do jovem Marcus. Aos olhos do diretor, Marcus surge como criatura anti-social e potencialmente destrutiva.

Em rigor, o comportamento ordeiro de Marcus não transporta qualquer erro ou vício; é apenas a prudência própria do judeu proletário e desenraizado que procura subir a corda sem cometer erros que precipitem a queda.

Mas as nossas ações não bastam para definir a nossa conduta; o julgamento e a ação dos outros são igualmente decisivos para determinar o nosso destino.

E o destino de Marcus será funesto: depois de um pequeno erro, as conseqüências serão trágicas. Exatamente como a Cassandra paterna profetizara. Marcus, expulso da universidade, acabará os dias na Guerra da Coréia. Acabará os dias trespassado pelas baionetas dos inimigos, como se fosse um animal de açougue. Retalhado. Ensopado em sangue. O sangue de que ele procurara fugir em vão.

Depois de “Fantasma Sai de Cena”, um romance entediante e falhado que encerra a saga Zuckerman, Roth regressa à tona e confirma o que já escrevi nesta Folha (a respeito de “Homem Comum”): as menores obras de Roth são o melhor de Roth na fase final da sua carreira.

Não são exercícios preparatórios ou pausas recreativas, como se lê na crítica apedeuta; são obras maiores, e maiores pela concisão narrativa e pulsão trágica que as habita. E são também capazes de aprofundar a preocupação central da sua ficção: como conciliar a nossa conduta, a nossa liberdade, a nossa autonomia com as solicitações do mundo e dos outros, que continuamente nos seduzem e tentam?

A resposta de Roth adquire, em “Indignation”, um sentido trágico impróprio para otimistas ou sentimentais: a conciliação é impossível ou improvável quando o mundo conspira para nos destruir.

Sobre o Autor

João Pereira Coutinho: João Pereira Coutinho, 32, é colunista da Folha, nasceu em 1976 na cidade do Porto (Portugal). Formado em História, na variante de História da Arte, é pós-graduado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, onde também ensina como professor convidado. Entre 1998 e 2003, foi colunista do jornal “O Independente”. As colunas desse período foram reunidas no livro “Vida Independente: 1998-2003”, editadas em Portugal em 2004. É colunista do jornal português “Expresso” e da Folha Online, entre outros. Na Folha, assina coluna na Ilustrada às quartas-feiras. Reuniu seus artigos para o Brasil no livro “Avenida Paulista” (Ed. Quasi), publicado em Portugal, onde vive. Escreve quinzenalmente, às segundas-feiras, para a Folha Online.

Artista montou circo de mau gosto e luxúria

Mais uma do NYT …

September 16, 2008

Hirst’s Art Auction Attracts Plenty of Bidders, Despite Financial Turmoil

By CAROL VOGEL

In the first session of his auction at Sotheby’s, the British artist Damien Hirst sold his works for a total of $127.2 million.

LONDON — Against a backdrop of reeling financial markets and nervous investors, Sotheby’s and the British artist Damien Hirst forged ahead with “Beautiful Inside My Head Forever,” a highly publicized auction of 223 works, all by Mr. Hirst and all made within the last two years.

Auctioneers at work in London on Monday at the Sotheby’s auction of Damien Hirst works.

In a gamble that could have ramifications for other artists, Mr. Hirst was bypassing his dealers — the Gagosian Gallery, based in the United States, and White Cube, based in London — and taking his work straight to auction with a sale that began here on Monday night and concludes on Tuesday afternoon.

And there were signs that the bet was paying off: the first session’s total was $127.2 million, above the high estimate of $112 million.

“I woke up this morning in the teeth of the gale of recession,” Mr. Hirst’s business manager, Frank Dunphy, said after the sale, “but we came out as confident as ever.”

Tobias Meyer, worldwide head of contemporary art at Sotheby’s, explained the total this way: “Damien Hirst is a global artist that can defy local economies.” Jose Mugrabi, a New York dealer, had another take: “Today people believe more in art than the stock market. At least it’s something you can enjoy.”

While Mr. Hirst risked flooding his own market, he had also spent several months courting potential buyers. Still, he could not anticipate the sale’s timing, amid news that Lehman Brothers had filed for bankruptcy and other serious changes on the financial landscape. Sotheby’s was said to be taking steps to ensure that the sale did not fall flat, like offering buyers a six-month grace period to pay for purchases.

Jay Jopling, owner of the White Cube gallery, could be seen in the audience bidding on works (and winning at least one, “The Triumvirate,” which features anatomical models, for $3.1 million). Word in the auction world was that Sotheby’s had given him an incentive to steer his clients to the sale. Sotheby’s declined to comment on any of the financial arrangements.

The headlines had little effect on the scene outside the salesroom here. The street was filled with television camera crews; fans hoping to spot celebrities like Bianca Jagger; and a crowd of collectors, dealers and curiosity seekers waiting for the doors to open. Inside later it was standing room only. But most of the action was on the telephone, with Sotheby’s flying in employees from all over the world to handle the bidding.

Over the past last 11 days nearly 20,000 people have flocked to Sotheby’s New Bond Street premises to see what looked like a polished retrospective. For sale were variations on all of Mr. Hirst’s best-known themes: dead animals, including several sharks, a calf, a zebra and doves, all submerged in formaldehyde; glass cabinets filled with diamonds, cigarette butts and practically everything in between; and paintings and drawings with his signature skulls and dots, swirls and butterflies.

As part of his sales pitch, Mr. Hirst said that he would no longer be making spin or butterfly paintings and that there would be far fewer dead animals and almost no dot paintings.

On Monday, the evening’s star was “The Golden Calf,” a white bullock preserved in formaldehyde, with hoofs and horns made of 18-carat gold and a gold disc crowning the head. The work was estimated at $15.8 million to $23.6 million and drew three bidders. It went for $18.6 million to a buyer on the phone.

A work along similar lines, “The Black Sheep With the Golden Horn,” had just two bidders, with the winner paying $4.7 million, in the middle of its $3.9 million to $5.9 million estimate. Three potential buyers vied for “The Kingdom,” another formaldehyde-preserved work, this one a tiger shark. It sold for $17.2 million, well above its high estimate of $11.8 million.

(Final prices include the commission paid to Sotheby’s: 25 percent of the first $20,000, 20 percent of the next $20,000 to $500,000 and 12 percent of the rest. Estimates do not reflect commissions.)

Damien Hirst’s Next Sensation: Thinking Outside the Dealer

Meu amigo Diogo mandou a noticia ai do Ney York Times.

.

Damien Hirst with “The Kingdom,” a shark in formaldehyde, one of the pieces in the Sotheby’s auction.

By CAROL VOGEL

Published: September 14, 2008

LONDON — Damien Hirst has a recurring nightmare. His big auction here is about to begin, and the Sotheby’s salesroom is overflowing with collectors and dealers. The auctioneer opens the bidding. Suddenly the place goes quiet. Not a paddle is raised.

“The galleries have convinced everyone not to bid,” Mr. Hirst said last month, recounting the dream while overseeing the installation of “Beautiful Inside My Head Forever” his one-artist, two-day auction at Sotheby’s. Beginning on Monday night it will include 223 works that he has produced over the last two years.

“It’s risky I know,” he added. “But it’s too late to worry about it now.”

In a move that some say has the potential to change the face of art dealing, Mr. Hirst has cut out his dealers — the New York-based Gagosian Gallery and the White Cube in London — and taken his work straight to auction.

Every year or so Mr. Hirst, 43, likes to cause a sensation. Last summer thousands of people lined up outside White Cube waiting to glimpse a human skull cast in platinum and covered with 8,601 diamonds. Mr. Hirst claimed to have sold the piece at its $100 million asking price. But the buyer is said to have been a consortium of investors that included Mr. Hirst himself; Jay Jopling, owner of White Cube; and Frank Dunphy, Mr. Hirst’s business manager.

A few months earlier Mr. Hirst had installed an animal kingdom that included 30 dead sheep, 1 dead shark, 2 sides of beef, 300 sausages and a pair of doves in the lobby of the Lever House in New York. And his “Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living,” another shark, submerged in a tank of formaldehyde (as are all his dead animals), sold to the hedge-fund billionaire Steven A. Cohen for $8 million. It has been lent to the Metropolitan Museum, where it is on view. “Even if the sale bombs, I’m opening a new door for artists everywhere,” Mr. Hirst said.

Although few are capable of producing enough work to hold a one-man sale, Mr. Hirst’s effort could inspire others to consign pieces to auction houses rather than to dealers. (There’s talk in the art world that the Japanese artist Takashi Murakami will be the next to organize an auction of his work.)

“If you’re going to do it,” Mr. Hirst added, “do it big. It’s nice not to play safe.”

This isn’t Mr. Hirst’s first foray into the auction business. A charity sale of works by 100 artists that he and Bono organized at Sotheby’s in New York in February raised $42 million for AIDS relief in Africa. More to the point, in 2004, a year after the closing of Pharmacy, a trendy London restaurant of which Mr. Hirst was part owner, he auctioned just about everything inside it: his butterfly paintings and glass-fronted medicine cabinets, aspirin-shaped bar stools, matchboxes illustrated with medical tools, even the china with the restaurant’s logo on it. The special Sotheby’s sale in London took in about $20 million.

Mr. Hirst may be gambling with the current sale, but he has concentrated for months on marketing. He invited major collectors like the fashion designer Miuccia Prada, the Ukranian businessman Victor Pinchuk and Christie’s owner, François Pinault to his Gloucestershire studios for a private preview of the auction.

The art for sale will be variations on familiar themes. There will be dead animals galore: black sheep and tiger sharks, a dove, a zebra. There will also be glass cabinets filled with everything from diamonds to cigarette butts. Paintings and works on paper decorated with his signature skulls and dots, swirls and butterflies are available in all sizes, including a 14-foot-long triptych to a 6-foot-square painting. As part of his sales pitch Mr. Hirst said that he would no longer be making spin or butterfly paintings and that there would be far fewer dead animals and almost no dot paintings.

Estimates range from a high of $15.8 million to $23.6 million for “The Golden Calf” — a white bullock preserved in formaldehyde, whose hoofs and horns are made of 18-carat gold and who has a gold disc crowning his head — to about $60,000 for a colored-pencil drawing of dots.

Sotheby’s expects the two-day sale to total about $200 million. That figure doesn’t include the buyer’s premium, the fee buyers pay Sotheby’s: 25 percent of the first $20,000, 20 percent of the next $20,000 to $500,000 and 12 percent of the rest.

Sotheby’s and Mr. Hirst won’t reveal details of their financial arrangement except to say that no guarantee has been paid to Mr. Hirst. If the sale follows his recurring dream and falls flat, the unsold work will be returned to him, and Sotheby’s will have to write off its costs.

A version of this article appeared in print on September 15, 2008, on page E1 of the New York edition.

Lucia Koch informa:

Little Joy

O texto abaixo é lá do Esquema/Trabalho Sujo. Fala sobre o novo trabalho do Rodrigo Amarante.

(achei as 3 músicas boas e divertidas. Vale visitar o myspace p conferir o som dos caras.)

Enquanto Marcelo Camelo lança seu disco em partes (cadê as faixas que não estão pra download gratuito?), Rodrigo Amarante vai aos poucos comendo pelas beiradas. Ele disponibilizou hoje as três primeiras músicas da banda que montou ao lado do baterista dos Strokes, a Little Joy, em seu MySpace. E, ao contrário das primeiras faixas solo de seu compadre de banda, as faixas têm estampado “Rodrigo Amarante” por inteiro, a começar pelo inconfundível vocal (mesmo em inglês), passando pelos arranjos entre a psicodelia beatles e o indie rock dos anos 90 e um indefectível tom pop e ensolarado (à exceção de “With Strangers”, melancólica mas ainda típica canção de Rodrigo). As três faixas ainda contam com um sabor de rock exótico oitentista, com aqueles mesmos timbres de teclados vintage com andamento suingado e timbre de guitarra africana – e alguma latinidad – que fizeram a moral do Vampire Weekend. E são boas. Bem boas.

O disco aparece nas lojas via Rough Trade em novembro, quando a banda cai na estrada ao lado da nova banda do Devendra Banhart, a Megapuss. E o Lívio adiantou que eles irão regravar “Evaporar“, uma das primeiras faixas solo de Amarante, que a gravou ao lado do mítico guitarrista tropicalista Lanny Gordin, em seu disco Duos, do ano passado. E aos poucos Amarante vai traçando sua carreira mais próximo do rock que o consagrou e longe – bem longe – da MPB que impregnava o quarto disco do Los Hermanos e o fez empacar na indiferença enfadonha. E, da mesma forma, cada vez vai ficando mais claro quem puxava a banda para que lado.

Quem diria, hein, Amarante… Muito bem, muito bem…

Desenho da Folha

Desenho de ontem

Radiohead – Bodysnatchers

Sem título

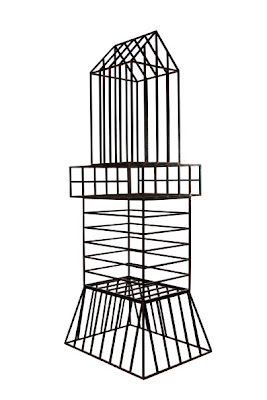

A escultura aí de cima é de dezembro de 2003 e foi apresentada na exposição coletiva SP 450 Paris no Instituto Tomie Ohtake (SP) e na individual Entonces no Paço Imperial (Rio) ambas em 2004. Depois em 2007 esteve no Festival de Inverno do SESC de Friburgo junto com obras de Carlos Vergara e Katia Maciel em curadoria do Franz Manata.

A foto é do Jaime Acioli.

Carlos Vergara informa:

Kassin & Lucia Koch hoje em SP

A Grande Área

A Grande Área é uma escultura que apresentei na III Bienal do Mercosul em 2002. O trabalho integrou a mostra de intervenções urbanas realizada no Parque Sirotski Sobrinho em Porto Alegre.

Neste trabalho o esporte aparece mais uma vez como tema. A estrutura contínua de tubos de ferro reproduz o desenho e as dimensões da grande área do campo de futebol.

Performance Presente Futuro

Somos fabricados por ficções

Catei essa entrevista ai embaixo do Contardo Calligaris no site do Zero Hora. Ele esteve em Porto Alegre para um seminário chamado FRONTEIRAS DO PENSAMENTO. Também tem livro novo dele nas livrarias, chama-se O conto do amor e é a estréia de Contardo no romance. Ainda não li mas alguns amigos recomendaram bem.

02 de agosto de 2008 | Zero Hora

Somos a história que compomos

Cultura – O senhor poderia antecipar um pouco o tema de sua conferência no ciclo Fronteiras do Pensamento?

Contardo Calligaris – Vou tentar falar sobre o fato de que nossa subjetividade é fundamentalmente uma história, a história que nós contamos a nós mesmos, a história da nossa vida, digamos assim, e a história que contamos aos outros como sendo a nossa, eventualmente a que os outros nos contam como sendo a nossa e que no fundo é uma história só. E uma história que é construída de maneira sempre dinâmica.

Cultura – Algo que se poderia definir como “a vida como criação de uma narrativa?”

Calligaris – Sim, seria a vida como criação de uma narrativa e, portanto, regrada muito mais por uma necessidade estética do que ética. A idéia atual é que somos fundamentalmente uma história que vamos compondo a partir do que acontece, mas também a partir das várias histórias com as quais cruzamos ao longo da nossa vida – as contadas por outros, as que lemos ou às quais assistimos e que constituem um imenso patrimônio das histórias possíveis. Somos essa história em progresso, uma maneira de traduzir a expressão “in the making”, algo que vai se fazendo. E isso é um traço dito “específico da modernidade”, o que é verdade apenas para os últimos 250 anos, e mesmo assim na cultura ocidental. Então, no fundo, contrariamente ao que pensamos, o que nos dirige na invenção da nossa vida é muito mais um misterioso princípio estético do que os princípio éticos que nos orientam ou que lamentamos que não nos orientam. Porque os princípios éticos só entram em jogo na construção da nossa vida porque colaboram enquanto elemento de uma poética de nossa vida.

Cultura – Por esse viés, seria essa uma das explicações para a atual cultura ser pautada pela aparência, pela superfície, mesmo pela onipresença do entretenimento como valor na cultura?

Calligaris – Sim. Na medida em que essa narrativa é equivalente às narrativas em gerais, sejam verbais, sejam visuais, sejam uma mistura de ambas, o que é mais freqüente. Ela faz parte consistente do que a gente chama de entretenimento. Seria muito interessante se fosse verdade plenamente e que nós conseguíssemos nos construir em uma atividade que de alguma forma faz parte do jogo, e portanto do entretenimento. Nesse sentido, a gente pode pensar que uma boa poética da vida é também uma boa arte de viver.

ZH – Um intelectual norte-americano chamado Neal Gabler escreveu um livro chamado Vida: o Filme, em que propõe algo semelhante: que o cinema e a TV forjam na vida contemporânea essa necessidade de pensar uma biografia em termos narrativos. O senhor partilha desse ponto de vista?

Calligaris – Conheço o livro, mas tenho algumas reservas. Concordo plenamente que o cinema transformou nossa poética da vida. Para começar, transformou completamente nossa relação com a leitura. Não somos hoje os mesmos leitores que poderíamos ter sido há cem anos. Porque o audiovisual mudou nossas escolhas de leitura e mudou também a maneira de contar histórias. Mas minha objeção ao livro é que, quando se diz que a nossa tendência a pensar a vida como narrativa começa no cinema, a gente esquece da imensa popularidade das narrativas literárias no século 19 e no começo do século 20. Esquece a importância do folhetim diário no século 19, quantos romances foram escritos em folhetim de jornal, hoje isso sumiu, mas era freqüente. Esquece a popularidade do que nos Estados Unidos se chamavam “romances de 10 centavos”, uma narrativa de cordel em prosa que se vendia nas esquinas dos mercados. A gente esquece que o western, histórias de bangue-bangue, como se chamavam aqui, muito antes de ser um gênero cinematográfico, foi um gênero popular de romances baratos, que se vendia a números absolutamente extraordinários.

Cultura – O cinema mudou nossa relação com a leitura e a própria produção. Os livros são mais curtos e diretos, na média. Há pouco tempo hoje para leitura?

Calligaris – Além disso, que também é uma questão, acho que o cinema também nos acostumou a percorrer uma narrativa de forma completa em um intervalo de tempo muito limitado, em uma hora e meia, duas horas, e isso mudou nossa capacidade de ler. Como posso dizer? Para a maioria dos leitores contemporâneos, a primeira parte de Os Sertões, A Terra, é ilegível. Mas é ilegível porque um travelling de dois minutos em cima da caatinga nos diz de alguma forma as mesmas coisas. Então, quando a gente começa a ler, já está vendo aquilo na cabeça e está ansioso para passar ao próximo capítulo.

Cultura – O cinema, a publicidade, a televisão criaram um banco de imagens icônicas universais que todos mais ou menos compartilham. Isso não acabou também por criar uma pressão por ir direto ao ponto, um conformismo com o estereótipo?

Calligaris – Em geral o que aconteceu, sem dúvida, foi que o leitor médio de hoje, com algumas exceções, gosta de uma narrativa mais rápida, inclusive em termos cinematográficos. Começa a ver um filme iraniano ou francês e fica pensando: “Vamos lá, o que vai acontecer? Por que tanto silêncio?”. E o leitor ainda mais. É especialmente intolerante a longas descrições geográficas. Mas eu não acho que isso seja um problema, que a gente tenha de olhar para isso com uma espécie de nostalgia, como se estivéssemos perdendo alguma coisa.

Cultura – Há um entendimento generalizado de que o ser humano hoje sente mais agudamente a solidão de seus tempos. Isso também se deve à dissociação entre a narrativa de cada um e a narrativa alheia? Ou a narrativa que alguém apresenta de si e a que os outros lêem dele?

Calligaris – Isso é verdade, mas é verdade também que existem conexões, claro, muito menos do que quando a gente se queixa da falta de grandes ideais coletivos. No fundo, traduzido nos termos do que estou tentando dizer, existem cada vez menos, aparentemente, grandes narrativas coletivas das quais a nossa faria parte. A narrativa do progressivo triunfo do proletariado não tem mais valor como narrativa coletiva. É uma outra maneira de dizer que os grandes ideais do século 20 estão no mínimo sonolentos, se não feridos, senão ainda mortos. Mas acho que a gente não pára de inventar, apesar de tudo, narrativas coletivas. Talvez elas não tenham o mesmo caráter universal, aquele sentido de que a narrativa de cada um poderia encontrar seu lugar em uma espécie de História do Mundo, o que é um sonho do fim do século 18 que prossegue pelo século 19 inteiro e um bom pedaço do 20. Isso provavelmente acabou. Mas eu não seria tão pessimista. Me parece que as narrativas coletivas se fazem e se desfazem talvez com a mesma leveza com a qual podemos ser capazes de fazer e desfazer a própria narrativa de nossa vida. Porque o interessante em uma narrativa, sobretudo do ponto de vista de alguém como eu, que sou psicoterapeuta, é que, de alguma forma, ela pode ser desfeita e refeita. É um dos grandes caminhos da mudança subjetiva.

Um desenho

Blog de Travessias Cariocas

Está no ar o blog da exposição Travessias Cariocas.