Adriana Varejão em seu ateliê, no bairro do Horto, Rio; artista começou a se destacar nos anos 1990, conseguindo reconhecimento crítico e batendo recorde no mercado

Arte moderna = eu poderia fazer isso + sim, mas você não fez. Essa simples equação, que se estende para a arte contemporânea e reflete antigo preconceito, circula hoje em forma de piada nas redes sociais. No entanto, em um momento de incertezas econômicas como o atual, em que o mercado de arte se torna mais atrativo para investidores, nem equações de mentira dão conta de simplificar uma realidade intrigante. O que faz uma obra atingir elevadas cifras em leilões e vendas privadas? Como funciona o circuito que garante o reconhecimento de determinado artista?

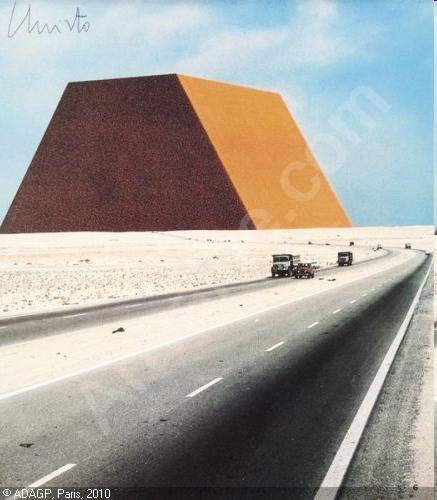

Respostas para essas questões tornam-se ainda mais subjetivas quando se leva em conta que obras de artistas vivos estão atualmente no foco dos donos do dinheiro. Em outro extremo do mercado, uma versão de “Jogadores de Cartas”, do francês Paul Cézanne (1839-1906), foi adquirida por cerca de US$ 250 milhões, estabelecendo um novo recorde para uma pintura, no ano passado. Ainda que pesem os interesses estratégicos dos compradores, a família real do Qatar – cuja filha do emir, Sheikha Al-Mayassa, foi eleita recentemente a pessoa mais poderosa do mundo das artes, pela revista “Art Auction” -, e que o valor seja exagerado, a obra tem a seu favor a raridade e a importância histórica de seu autor.

Mas, quando se fala em artista vivo valorizado, é necessário lembrar que diferentes instâncias se beneficiam de uma produção em ritmo constante. No caminho para se chegar “lá”, o artista passa por um processo informal conhecido como validação. O “lá” pode ser o mercado ou o reconhecimento crítico e institucional, áreas que nem sempre se cruzam. Em qualquer um dos casos, diferentes personagens das artes precisam dar uma espécie de selo de aprovação. “É um sistema muito complexo. Não são só uma ou duas pessoas que decidem. Um número extenso de plataformas de visibilidade e de fatores é que determina a validação de um artista”, afirma Adriano Pedrosa, que recentemente foi curador da 12ª Bienal de Istambul, ao lado do americano nascido na Costa Rica Jens Hoffmann.

“Você pode queimar um artista se decidir lançá-lo no mercado prematuramente. É necessário usar o fator tempo”, diz o galerista Thomas Cohn

A ideia romântica de que talentos natos não precisam concluir uma faculdade de artes não tem muito espaço na realidade atual, apesar do sucesso de brasileiros como Leonilson (1957-1993), que não chegou a se formar. A inexistência de uma instituição nos moldes da CalArts (California Institute of the Arts, nos EUA) é uma das peculiaridades do circuito brasileiro, acredita a escritora e socióloga canadense Sarah Thornton, que aborda o mercado de arte em publicações como “The Economist” e “The Guardian”.

Em um dos capítulos do seu livro “Sete Dias no Mundo da Arte”, Sarah descreve uma aula que chega a durar 15 horas, em que alunos expõem seus trabalhos para debates com colegas de sala e o professor. Com mais de 250 entrevistados, o livro descreve sete diferentes instâncias percorridas por um artista: leilão, escola, bienal, mídia, ateliê, feira e premiação.

A faculdade, nesse contexto, não é apenas o local onde o aluno aprende os fundamentos teóricos e práticos da arte. É, também, onde o candidato a artista fará os seus primeiros contatos profissionais. Foi na Goldsmiths College onde o “blockbuster” Damien Hirst conheceu colegas do grupo que ficou conhecido como Young British Artists, em fins dos anos 1980. Márcia Fortes, da galeria Fortes Vilaça, em São Paulo, diz que foi em uma visita à tradicional exposição Anual de Artes da Faap (exposição dos formandos da faculdade) que conheceu a artista Marina Rheingantz e seu trabalho. Hoje, ela é representada pela galeria, ao lado de nomes estabelecidos como Beatriz Milhazes e Adriana Varejão. “O artista, hoje, acaba tendo que fazer networking. É quase uma regra ele ir à abertura de uma exposição com seus trabalhos. Mas o mais importante deveria ser a obra. Ela deveria falar por si só”, afirma Sarah.

Pernambucano radicado no Rio, o artista Tunga tem trajetória anterior ao boom dos anos 2000; carreira inclui participações na Bienal de Veneza e na Documenta de Kassel

Mostras como o Rumos Itaú Cultural, Panorama da Arte Brasileira (no MAM-SP) e o Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte/Bolsa Pampulha são espaços coletivos importantes para os novos artistas. “São museus participando desse início, onde nomes ainda não inseridos são apresentados ao circuito. É um primeiro momento, institucional, em que o artista atua por si só”, diz Márcia. “Os galeristas e curadores antenados circulam nesses locais.”

“Descobrir” um novo talento é glorioso em praticamente todas as áreas da cultura, mas há um sabor extra nas artes plásticas. Mundo afora, não faltam relatos de colecionadores que se gabam daquela obra de artista em início de carreira adquirida por uma pechincha. É famoso o caso do ator e colecionador Dennis Hopper (1936-2010), que, nos anos 1960, comprou por US$ 75 uma das pinturas de sopa Campbell de Andy Warhol (1928-1987). Há inúmeras variações do trabalho cujos valores hoje ultrapassam a faixa do US$ 1 milhão.

São perspectivas positivas como essa que estimularam o surgimento, em 2010, do Brazil Golden Art, fundo de investimento pioneiro no país. Artistas ainda não consagrados, mas com alto potencial de valorização, estão no foco. Heitor Reis, que já foi diretor do MAM – Bahia, é hoje gestor do fundo e conta que entre 10% e 15% das obras adquiridas são “blue chips”. Atualmente, o fundo tem 300 obras de 200 artistas brasileiros contemporâneos. “Cerca de 80% da nossa coleção são ‘small caps’. Esses artistas não consagrados serão o grande acerto do nosso fundo”, acredita Reis. Com um patrimônio de R$ 40 milhões, o BGA já está fechado em 70 investidores (a cota mínima era de R$ 100 mil). O fundo pretende montar uma coleção com mil obras.

Não há regras para as escolhas de curadores e galeristas. Tudo depende de olhares individuais. “Meu interesse é pesquisar e disseminar artistas fora do eixo do Atlântico Norte e da Europa: um Sul ampliado, o antigo Terceiro Mundo”, explica Adriano Pedrosa. Galerista pioneiro no Brasil dos anos 1980, Thomas Cohn ajudou a lançar nomes como Leonilson e Adriana Varejão e diz que, em muitos casos, levou apenas cinco minutos para ver potencial em uma obra. “Às vezes, você vê o talento, mas ainda verde. É necessário usar, então, o fator tempo. Você pode queimar um artista se decidir lançá-lo no mercado prematuramente. A sutileza vem com a experiência”, diz Cohn, que anunciou o fechamento de sua galeria (ele irá abrir uma relojoaria com peças feitas por artistas, designers e arquitetos).

“Mercado de arte é atrelado à economia. No momento em que o Brasil bombou, sendo a bola da vez, surgiram mais investidores”, diz gestor de fundo

Para Márcia e Cohn, o galerista tem também função de crítico e conselheiro, sempre atento ao desenvolvimento do trabalho do seu artista. É uma atualização da imagem clássica e secular do mecenas. “Artista sozinho com seu trabalho, por mais talentoso que seja, não chega a lugar nenhum. O circuito institucional, de museus, não vai garantir sua sobrevivência”, diz Márcia, para quem um artista de peso relevante deve ter representações também nos EUA, na Europa e na Ásia. Muitos artistas, conforme vão vendo sua cotação subir, trocam de galerista. “Para nós é ruim lançar, fazer um esforço danado, começar com valores baixos, atingir determinado ponto e o artista se despedir dele”, afirma Cohn. “É como se ele dissesse: ‘Bom, você já me serviu de escada, agora me despeço porque preciso chegar a outro patamar’. Antes de mais nada, artistas são seres humanos, com desejos pessoais.”

Participar de uma importante exposição internacional quase sempre garante uma validação, ao menos institucional. Bienal de Veneza, Documenta de Kassel, além da Bienal de São Paulo e a de Istambul, são algumas das principais. No passado, as participações de Cildo Meireles, Jac Leirner, José Resende e Waltercio Caldas na Documenta de 1992 foram marcantes não apenas nas suas carreiras individuais, mas também etapa marcante no processo de internacionalização dos artistas brasileiros. A partir dos anos 1990, o interesse estrangeiro pela arte latino-americana, além do retorno da democracia ao Brasil, ajudou na profissionalização do mercado nacional. Já não seria tão estranho ver obras de brasileiros em importantes coleções de museus como o MoMA (Museu of Modern Art, em Nova York) e a Tate, no Reino Unido.

“Em tese, qualquer artista que é adquirido pelo MoMA ganha um ponto muito elevado no circuito. Mas existem artistas que entraram na coleção do museu e nem por isso conseguiram ou demoraram muito para ser reconhecidos. [O brasileiro Alberto da Veiga] Guignard [1896-1962] é um exemplo”, diz Tadeu Chiarelli, diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP). “Há artistas com uma validação extraordinária no mercado, seja em leilão, seja em galeria, que são totalmente desprezados pelo circuito institucional”, afirma Adriano Pedrosa. Como exemplo, o curador cita o artista colombiano Fernando Botero, que, apesar de estar na coleção do MoMA e ser o artista latino-americano vivo recordista em leilão (US$ 2,03 milhão por pintura em 2006), não é unanimidade entre a crítica.

Beatriz Milhazes: primeira a chegar à marca de US$ 1 milhão em leilão

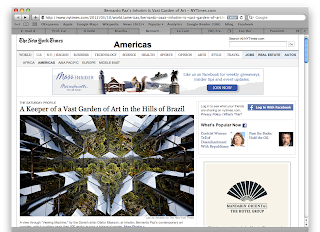

Quando o assunto é venda negociada por galeristas, quantias elevadas podem até prejudicar a reputação de um artista, caso o colecionador em questão não tiver boa fama no mercado. Atualmente, no Brasil, ter uma obra no Centro de Arte Contemporânea Inhotim, em Brumadinho (MG), conta pontos positivos. Formado pela coleção do empresário Bernardo Paz, o espaço exibe obras de brasileiros e estrangeiros consagrados, como Ernesto Neto e Matthew Barney. Numa recente lista da revista “ArtReview” com o ranking das cem pessoas mais poderosas do mundo das artes, Paz é o único brasileiro, em 76º lugar.

Revistas especializadas e a crítica são importantes nesse processo. A “Artforum”, nos EUA, e a “Frieze”, no Reino Unido, são as publicações que mais possuem força mundial na construção da reputação de um artista. Apesar de sua credibilidade ser constantemente questionada devido aos caros anúncios das principais galerias mundiais em suas páginas, a “Artforum” tem papel de destaque no que deve ser levado a sério ou não no circuito. Damien Hirst, Jeff Koons e Takashi Murakami, a trindade que hoje alcança os maiores valores do mercado, embaralhando as fronteiras entre arte e a empresarialização da arte, raramente têm estudos críticos nas páginas da revista. Por outro lado, Adriana Varejão recentemente foi tema de um longo artigo. Sua colega de geração Rivane Neuenschwander, além de Hélio Oiticica (1937-1980), referência no processo de internacionalização da arte brasileira, também estão nessa restrita lista.

Não há, no Brasil, publicações com o mesmo peso, ainda que o fortalecimento do mercado gere uma demanda. Por isso, muitos profissionais que atuam no circuito apontam particularidades do colecionador local. “O Brasil tem um mercado provinciano e desinformado, muito ligado à moda. O artista que se destaca é o que aparece nas colunas sociais, e não aquele que está na cultura”, diz Celso Fioravante, editor do site/informativo Mapa das Artes, que traz notícias e roteiros sobre o circuito de exposições no Brasil.

No Brasil, o mercado de arte é relativamente novo, se for feita uma comparação com Europa ou Estados Unidos. Da geração que se destacou nos anos 1990 chamam a atenção a carioca Adriana Varejão, cuja tela “Parede com Incisões à La Fontana II” (2001) foi arrebatada por 1,1 milhão de libras em leilão na Christie’s de Londres no ano passado (maior valor já pago por obra de um artista brasileiro vivo), e Beatriz Milhazes. “O sucesso delas não foi da noite para o dia. Não há um momento de virada. Elas estão pintando há mais de 20 anos, estão na labuta no ateliê. O que gerou esse sucesso? Foi todo um desenvolvimento de currículo, diversas mostras institucionais”, diz Márcia Fortes. “E temos que lembrar que esse 1 milhão foi em um leilão. Nem Adriana e nem a galeria viram a cor desse dinheiro.”

Thomas Cohn, galerista que trabalhou com Leonilson e Adriana Varejão e está se retirando do mercado de artes

O caso de Beatriz é exemplar nesse circuito de validação. Ela iniciou-se nas artes plásticas na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio, e, com a coletiva “Como Vai Você, Geração 80?”, realizada no mesmo local em 1984, foi identificada como parte de um grupo que incluía, entre vários outros, Leda Catunda, Daniel Senise. Já nessa época, é observada por curadores brasileiros como Paulo Herkenhoff e Ivo Mesquita, e iniciou participações em exposições internacionais na América Latina.

Em 1995, Beatriz entrou no circuito mais badalado da arte, em exposição no Carnegie Museum of Art, em Pittsburgh, EUA. No mesmo ano, começou a ser representada em Nova York por Edward Thorp, com quem fez sua primeira exposição em galeria estrangeira – resultando em crítica positiva no “The New York Times”. A partir daí, Beatriz circula com desenvoltura no circuito internacional, entrando na coleção de museus como o MoMA (EUA) e o Reina Sofía (Espanha). As participações na Bienal de São Paulo (1998) e na Bienal de Veneza (2003) também são pontos altos da carreira da artista. No mercado, Beatriz fez história em 2008, quando se tornou a primeira artista brasileira viva a atingir a marca de US$ 1 milhão (“O Mágico” foi vendida por US$ 1,049 mi na Sotheby’s, em Nova York).

O mercado de arte em expansão no Brasil tem estimulado o surgimento de novas feiras. No ano passado, a primeira edição da ArtRio teve um total de vendas de R$ 120 milhões. Em São Paulo, a Parte apostou em galerias menores, com obras de jovens artistas com preços até R$ 15 mil. Fernanda Feitosa, diretora da principal feira de arte do Brasil, a SP-Arte, diz que o perfil do comprador mudou e está mais jovem, na casa dos 20 e poucos anos. Ela cita uma “sofisticação da informação” e o papel dos cursos livres nessa mudança de perfil. Seguindo um mercado que existe no exterior, a Escola São Paulo, por exemplo, oferece cursos e palestras que ensinam o aluno a colecionar arte. “Mercado de arte é atrelado à economia. No momento em que o Brasil bombou, sendo a bola da vez, com o PIB crescendo, muita gente jovem chegando ao patamar dos ricos, com possibilidade de diversificar suas carteiras, surgiu essa tendência de termos mais investidores e colecionadores”, afirma Heitor Reis.

Cifras milionárias em leilões internacionais, no entanto, não estão necessariamente relacionadas a esse bom momento da arte brasileira. Profissionais da área lembram que leilões são pontuais, guiados pela emoção e pela pressão psicológica e, por isso, servem como validação apenas mercadológica. De olho nas “possibilidades” que estão se abrindo no Brasil, a tradicional casa de leilões Sotheby’s recentemente abriu um escritório no país. Para Katia Mindlin Leite Barbosa, presidente da Sotheby’s Brasil, o interesse do mercado por arte contemporânea responde a uma simples equação: “Existe mais demanda para esse segmento porque a oferta de arte moderna e impressionistas está diminuindo no mercado”.

Em 2011, a Sotheby’s teve o segundo melhor resultado em sua história, com um total consolidado de vendas de US$ 5,8 bilhões. A concorrente Christie’s teve US$ 5,7 bi em vendas e anunciou um crescimento de 27% (em dólares) no setor de arte contemporânea. Essa explosão, claro, não vem apenas de um amor súbito por arte dos grandes compradores. Segundo o jornal “Financial Times”, em uma pesquisa da Family Bhive, espécie de rede social de milionários, entre mais de 70 banqueiros e gestores de investimento internacionais, arte foi identificada como o ativo com melhores chances de retorno em 2012. “Obra de arte não vira pó como as ações. Na pior das hipóteses, você continua usufruindo o prazer de ser dono da obra”, diz Katia, da Sotheby’s.

Ao menos em leilões, os critérios na determinação de um preço são subjetivos, ditados por especialistas próprios, e não pelo vendedor. “Quando um artista chega à Sotheby’s, já se pressupõe que ele tenha certa bagagem, uma rede de colecionadores, ‘dealers’, de pessoas interessadas, que ajudam a movimentar o mercado”, diz Katia. Fatores como a reputação do artista, a fase correspondente da obra, vendas anteriores de trabalhos parecidos são levados em conta no estabelecimento do preço. “Temos uma expressão que são os ‘comparáveis’, que vão dar o parâmetro para aquela avaliação”, afirma Kátia. Heitor Reis, do fundo de investimentos BGA, diz que é necessário um trabalho de acompanhamento do mercado de arte para determinar quais obras irá comprar. “Fazemos prospecção o tempo todo, indo a ateliês, conversando com os formadores de opinião, diretores de museus, críticos. Tudo isso proporciona a valorização de um artista”, afirma. Empolgado, Reis diz que o potencial de valorização é variável, mas pode chegar a otimistas 300 e 500% acima do CDI.

A aposta no novo e incerto é grande, e distorções podem surgir. “O mercado está dando as regras. Isso coloca em risco a produção e a qualidade dos artistas”, afirma André Millan, da Galeria Millan. Quando se compara a rápida aceitação pelo mercado de jovens recém-saídos da faculdade com veteranos como Tunga, Cildo Meireles ou Waltercio Caldas, que levaram anos, nota-se uma aceleração que reflete uma demanda “inconsequente”, segundo o galerista. “Não se sabe se essa produção de hoje existirá daqui a dez anos. É uma produção que não tem lastro”, diz Millan. Há anos no circuito, Tadeu Chiarelli aponta mudanças no cenário brasileiro. Para ele, há uma certa “banalização” de certas profissões, como a de curador, profissão que também passa por um “boom” de novos nomes. Outra mudança, aponta, é o pouco interesse de muitos jovens artistas, recém-saídos da faculdade, mas já em importantes galerias, em doar obras a museus, tradicionalmente vistos como ponto culminante no reconhecimento artístico. “A grande confusão no Brasil hoje é: acredita-se que arte boa é aquela que está no mercado. Os colecionadores confiam muito no mercado. Não existe a ponderação, a clareza de que é necessário um tempo. O tempo da produção artística, do amadurecimento, é um pouco mais lento que o do mercado.”

Quando acertam em suas escolhas, críticos e curadores são celebrados como visionários; galeristas e leiloeiros ganham de forma literal; museus emprestam e ganham credibilidade ao adquirir obras. Uma vez que os critérios para a validação de um artista são fluidos, não seriam possíveis manipulações? Sarah Thornton acredita que fenômenos assim não podem ser criados, como acontece na indústria musical – que rotineiramente cria “boy bands”. “Você pode mentir uma ou duas vezes, mas você não pode convencer uma multidão por muito tempo”, diz Sarah. Ainda que sejam muitos os atores no processo, apenas um é determinante e real, tanto do ponto de vista mercadológico quanto crítico: o tempo.