Adam Gopnik escreveu sobre Robert Hughes lá no site da The New Yorker.

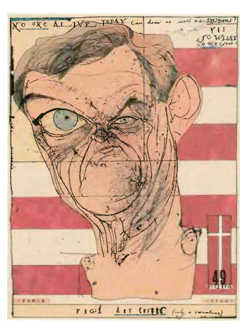

- Illustration by David Hughes

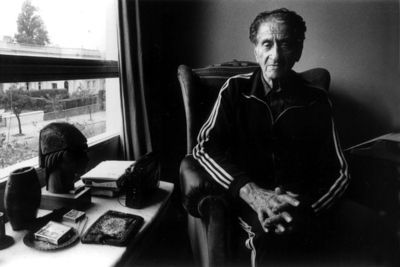

There are few critics whose work can be read for style alone, and many of the best of those are essentially impressionists or appreciators, like Whitney Balliett and Henry James, idiosyncratic enthusiasts who wrote most often to explicate a new, if sometimes baffled, love. There is a still smaller number who, though passionately opinionated, and as often inclined to damn as praise, manage to turn opinion itself into a kind of art form, who bring to full maturity the moral qualities that hide in violent judgment—qualities of audacity, courage, conviction—and make them come so alive on the page that even if the particular object is seen in a fury, the object seems less interesting than the emotion it evoked, while some broader principle always seems defended by the indignation. Of that still rarer kind, those who come first to mind in English might be Tynan and Shaw on the theatre, Johnson and Jarrell on poetry—and to those names must be added that of Robert Hughes, the Australian (and, latterly, American) art critic, who died this week.

Hughes was many kinds of writers—his hugely popular account of Australia’s founding, “The Fatal Shore,” and his two marvellous books on the cities he loved, “Barcelona” and “Rome,” as well as his biography of Goya were all memorable in their kind—but his fame rightly rested on his thirty or so years of art criticism for Time, and (as he knew) above all on the series and book “The Shock of the New,” still much the best synoptic introduction to modern art ever written. “Nothing if Not Critical” was the title, taken from Iago, that, with mordant self-mockery, he used for a collection of his criticism. And he was a pure critic: both his memoirs and his essays on cities came most alive when he was laying into someone, or pouring praise on something, explaining why one fountain in Rome is more beautiful than another, or why someone he met in the course of life was not beautiful at all. The critics’ work was his work—not disclosing, but describing, fixing, defending, denouncing.

He was, first of all, an artist who just missed having a career as one—as a young man, a cartoonist, his line was said to be ridiculously, fluidly nimble. (There is a wonderful portrait of the young, inspired, angelic-looking Hughes in Clive James’s “Unreliable Memoirs”; indeed, a fine biography might be written of Hughes and James and of the conquest of Anglo-American opinion by Australian energy and unspoiled ambition.) He thought with his hands. When he was defending a notion of permanent value in his mid-nineties “culture war” polemic, “The Culture of Complaint,” it wasn’t with a sniffy reference to Plato or Dante, but through his direct experience as an amateur carpenter, of the practice of planing, sawing, varnishing, and getting it right. There were good tables and bad tables; master carpenters to make them well and miserable ones to make them badly. Craft attempted with passion—that was his critical touchstone. Though it was part of his achievement to help end for all time the notion that novelty in art is in itself a virtue, or that “radicalism” or progress was in any way a reasonable end for creativity, he did so without becoming a reactionary. He had only contempt for the cheap smug conservative taste that risked nothing and tried no new thing, and rooted its suspicions in bile and bad faith. He much preferred a rough-worn and unvarnished table made by passionate hands to a smooth one made to pattern.

His values rose not from some distant imagined past, but from the European modernism that still vibrated with excitement in the Australia of his youth, where no one yet knew it well enough to have grown tired of it. Shaped—some might say scarred—by a resolute Jesuit education, Hughes had as a teen-ager drunk in the images and ideas of that faraway modernism without the least touch of complacent familiarity. (Mechanical reproduction heightened, enhanced its value for him.) In the same way that his contemporary Barry Humphries relished the dandy-art of the eighteen-nineties in a way that few Brits could, or that Clive James kept faith in the power of the heroic couplet to communicate, Hughes believed in modern art with something close to innocence. Although “The Shock of the New” is in many ways an account of the tragedy of modernism—the tragedy of Utopias unachieved, historical triumphs made hollow, evasions of market values that ended by serving them—that tragedy is more than set off by the triumph of modern artists. The thesis of “The Shock of the New,” if such a work can be reduced to one, is that what art lost when it could no longer credibly be a mirror of nature it had gained as a transmitter of lived experience, so that, if the surface of the world had been ceded to the photographic image, the essentials of existence—desire in Picasso, physical ecstasy in Matisse, or the agonized alienation in Giacometti, or all of them at once in Van Gogh—could now be expressed with newfound urgency.

Hughes had an impressive line in indignation, but he was allergic to irony. If he seemed at times out of place in New York it wasn’t by virtue of unorthodox opinions; it was because of a kind of robust, unashamed absence of irony, or meta-awareness, in his work, an absence of sentences placed in inverted quotations or of any despair about the ability of plain speech to achieve plain ends. What he really detested was mannerism, in all its guises, whether the mannerism was the Italian kind that had to be cured by Caravaggio or of the postmodern kind that had yet to be cured at all. If this left him blind to the virtues that mannerism may contain—elliptical thought, the tangle of reference, stylishness—well, who would not want to be in a minority clamoring for truth and passion in a mannerist age?

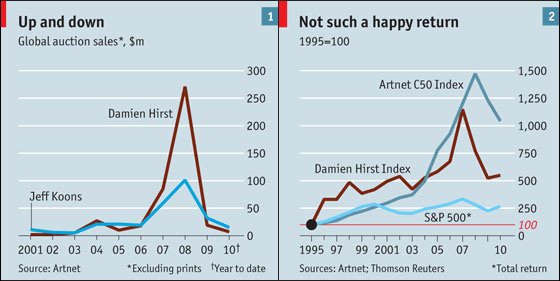

A radical conservative, a skeptic about the avant-garde in authority who relished the trespasses and achievements of the avant-garde in opposition, he was like Swift, someone who had been driven into reaction only by the excesses of the reforming party in power. He could be rough and even brutal, and, like every critic, his hits and misses are, in retrospect, in about even balance. The odd thing was that, in conversation, he was immune to the habit of turning differences of taste into differences of value. If you explained to him why, say, Jeff Koons or Damian Hirst was not quite the monster he had imagined, he would listen patiently, and then sum up your wavering, hesitant hems and haws in a neat phrase: “Hmmmn…Well, Yes. You’re saying that Koons is to sex what Warhol was to soup cans?” A machine gun burst of laughter. “All right, then!” As with all first-rate writers, the bite, and even occasional bluster, was covering up something, and in Bob’s case this was an enormous vulnerability: to experience, to people, to art. The images that arrive from a quarter century of sporadically intense friendship are not of enemies excoriated but of gentle gestures attempted, of poetry recited and far-distant masterpieces evoked.

“Ah, yes!” was his usual start to a sentence, eyebrows raised in memory followed by the single name of whomever or whatever was about to be quoted or praised or described: “Ah, yes! Auden!” he would say, and then he would give you, from memory, the entire nativity section from “For the Time Being.” (I knew no contemporary writer of any kind who had so much poetry committed to memory; it was part of the rote-learning side of his Jesuit education.)

He was as touching a man as you could hope to meet: when our first son was born, Bob arrived at our loft with arms full of stuffed Australian animals for the newborn. “Now this, you see—this is … the Joey!” he said, showing him the baby kangaroo in its pouch, as though he were describing a work by David Smith. (When, a decade later, he called in the middle of the night, with the news that his only son, Danton, from whom he had long been estranged, but loved all the same, had taken his own life, it was with a desperate, apologetic grief that I have not, and hope never again, to hear equalled.) And, above all, he was a writer: I write this far from both from the Internet and from my own library and yet Hughes’s sentences and phrases stick in my head without either having to be consulted. For all the violence of his disdains, they are mostly phrases of enthusiasm: his insistence that Eric Fischl’s suburban vision “smells of unwashed dog, Bar-B-Q lighter fluid and sperm,” his evocation of the nineteenth-century American landscape artist as “God’s stenographer,” his description of a Morris Louis stain picture as “the watercolor that ate the art world,” or, more profoundly, his explanation of the rococo play of line and painterly weather in a Jackson Pollock and of how it belied his reputation as a mere paint-thrower.

He loved most of all art that danced on an edge between manifest accomplishment and audacity, where a painter managed to bring his or her sheer talent to bear upon the world—and then made the inadequacy of talent alone to bear adequate witness to the world manifest, too. The painters of the London School, which he did so much to raise in the world’s estimation, earned his trust because they echoed his virtues: a love of craft married to an allergy to mere elegance; a feeling for the life-giving qualities of healthy vulgarity and a love of life and the world as it really is, displayed without apology. The smears and howls and broken lines and awkward bodies, the will to truth evidenced in the open, blunt statements of Bacon and Auerbach and Kitaj and Freud—these artists were not so much his best subjects as his truest equivalents.

Criticism serves a lower end than art does, and has little effect on it, but by conveying value it serves a civilizing end. If Bob’s last years were in many ways sad, and at times agonized by the pain that his horrific 1999 automobile accident had left him, the work never stopped, and his affection for those round him never dimmed. Through it all, his mind would rise and a phone call would arrive, and one would race downtown to spend time with him; he would read page after page of whatever he was working on, reciting, in his gruff, warning voice, some masterly combo of verdict, examination, evocation, summary—and then, being Bob, look up, anxious as a schoolboy, and say, “But do you think it’s any good? Do you, really?” It was so much better than good that no good words came to mind. At the end of the evening he would dismiss you, as one raised Catholic and still surprised in the presence of the world, with a simple, “Bless you!” His writing will live as a repository of experience fixed in place by a consciousness tormented but never overthrown, and his memory will survive not as some hanging judge of the museums but as one of the indispensable mavericks of modern humanism.

Adam Gopnik has been writing for The New Yorker since 1986. During his tenure at the magazine, he has written fiction and humor pieces, book reviews, Profiles, reporting pieces, and more than a hundred stories for The Talk of the Town and Comment.

Gopnik became The New Yorker’s art critic in 1987. In 1990, he collaborated with Kirk Varnedoe, the former curator of painting and sculpture at the Museum of Modern Art, on the exhibition “High & Low: Modern Art and Popular Culture,” and co-wrote the book of the same name. In 1995, Gopnik moved to Paris and began writing the Paris Journal column for the magazine. An expanded collection of his essays from Paris, “Paris to the Moon,” appeared in 2000. While in Paris, he also wrote an adventure novel, “The King in the Window,” which was published in 2005. Gopnik has edited the anthology “Americans in Paris,” for the Library of America, and has written introductions to new editions of the works of Maupassant, Balzac, Proust, and Alain-Fournier.

His most recent book, “Through the Children’s Gate: A Home in New York,” (2006), collects and expands his essays about life in New York and about raising two children here. It includes the essays “Bumping Into Mr. Ravioli,” about his daughter’s imaginary friend, and “Last of the Metrozoids,” about the life of Kirk Varnedoe and the year before his death, in 2003.

Gopnik has won the National Magazine Award for Essays and for Criticism three times, and also the George Polk Award for Magazine Reporting.

Gopnik lives in New York.