Nelson Felix @ HAP

Travessias #3

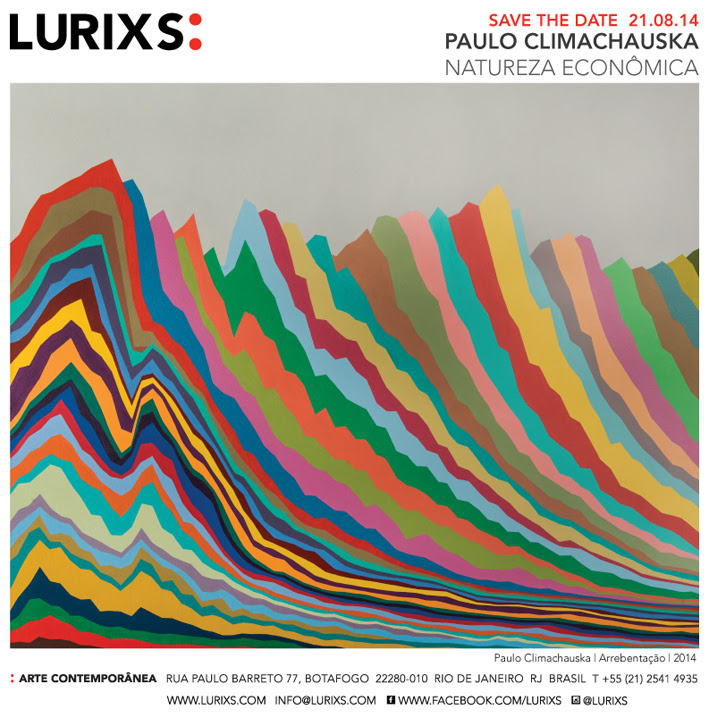

Climachauska @ Lurixs

Uma vida revelada A descoberta do tesouro Vivian Maier por Emilio Fraia

Na Ilustrissima da Folha de alguns domingos atrás. E aqui o site oficial de Vivian.

Descoberta por acidente, a obra da norte-americana Vivian Maier tornou-se um dos maiores tesouros fotográficos do século 20. As 100 mil fotos que a babá fez anonimamente só foram valorizadas após sua morte, em 2009, e viraram tema de filmes e livros, como “Vivian Maier: Uma Fotógrafa de Rua”, que sai no Brasil.

Em 2007, John Maloof, um corretor de imóveis e historiador ocasional de 26 anos, andava atrás de material iconográfico para a elaboração de um livro sobre Portage Park, bairro onde vivia, em Chicago. O volume serviria para promover a região, “colocá-la no mapa imobiliário da cidade”. Na época, John também presidia uma certa Associação de Preservação Histórica do Setor Noroeste de Chicago, e passava parte de seus dias tragado por antiquários, leilões de tralhas, feiras, mercados de pulgas, aquilo tudo que o artista belga Francis Alÿs apelidou de “buracos negros da memória coletiva”.

Certo dia, na modesta casa de leilões e venda de “móveis vintage, objetos para casa, arte e antiguidades” RPN (iniciais dos donos Roger, Paul e Nancy), John esbarrou numa caixa atulhada de velhos negativos e fotografias, uma coleção de imagens urbanas dos anos 1960. Sem saber muito bem se aquilo poderia ou não ser útil a sua pesquisa, deu um lance de US$ 400 (cerca de R$ 890) e arrematou o lote: 30 mil negativos, 1.600 rolos de filmes não revelados.

Foi para casa, abriu o pacote. As imagens nada tinham a ver com a vizinhança sobre a qual estava interessado -acabou não utilizando uma foto sequer no projeto do livro. Ficaram na caixa, num armário, por quase um ano.

Nesse ponto, como num daqueles contos de Maupassant em que depois de uma breve introdução o narrador diz aos ouvintes (quase sempre no final de um jantar): “Vou lhes apresentar o caso mais inquietante que jamais encontrei”, John Maloof nos fala de Vivian Maier. Primeiro, assim, apenas um nome, num envelope, em meio a rolos de filme. Na época, Maloof não sabia praticamente nada sobre fotografia, mas quando decidiu olhar de perto o que tinha em mãos (e era muita coisa), ficou impressionado. Estava ali, diante dele, um riquíssimo panorama social de Nova York e Chicago nos anos 1950 e 1960, um olhar cheio de empatia sobre crianças e mulheres, a vida de gente simples, a experiência dos afro-americanos na cidade, bêbados, vagabundos, a face de mármore de nobres senhoras vestidas com pompa, uma freira na sombra, um homem caído e centenas de autorretratos.

Resolveu ir atrás daquela que provavelmente seria a autora das fotos. Vasculhou a internet. Nenhuma referência no Google, nada no Flickr, Twitter, Facebook. Ao mesmo tempo em que tentava encontrar pistas -sem sucesso-, surpreendia-se cada vez mais com a qualidade do material. Passou a escanear os negativos e criou um blog. Seu interesse por fotografia também crescia. Fez cursos, leu livros, passou tardes indolentes assistindo à série “Os Gênios da Fotografia”, na BBC.

Em 2009, em mais uma de suas monótonas e periódicas varreduras em sites de buscas, algo enfim surgiu: um brevíssimo obituário, no “Chicago Tribune”, do dia 23 de abril daquele ano. Uma nota simples, que dizia apenas: “Vivian Dorothea Maier, francesa de origem e moradora de Chicago nos últimos 50 anos, faleceu em paz na segunda-feira. Foi uma segunda mãe para John, Lane e Matthew. Sua mente aberta tocou a todos que a conheceram. Sempre pronta a dar sua opinião, um conselho, uma ajuda”.

A partir disso, Maloof descobriu que John, Lane e Matthew eram irmãos e filhos de uma família para quem a senhorita Maier havia trabalhado por 17 anos, os Gensburg. E descobriu também que, durante 40 anos, entre Nova York, Los Angeles e Chicago, Vivian Maier fora babá. Nascida em Nova York em 1926, filha de pai austríaco e mãe francesa, separados quando Vivian ainda era bebê, mudou-se para uma pequena cidade na França, Saint-Julien-en-Champsaur, onde passou a maior parte da infância e da adolescência. Foi lá que, em 1949, começou a fotografar, com uma Kodak Brownie, uma câmera amadora rudimentar. Não se sabe exatamente como desenvolveu essa aptidão. Alguns dizem que foi influenciada pela lembrança de uma amiga de sua mãe, a retratista Jeanne Bertrand, que conhecera pequena, ainda nos Estados Unidos. Em 1951, aos 25 anos, voltou para Nova York. Foi quando começou a trabalhar como babá -e a fotografar, compulsivamente, o que fez até o fim de sua vida.

REVELAÇÃO

Em outubro de 2009, enquanto ia desvendando essas e outras pegadas, John postou o link de seu blog sobre Maier num grupo de discussão do Flickr chamado Hardcore Street Photography. Na postagem, perguntava: “O que devo fazer com essa tralha toda? Consideram esse trabalho digno de uma exposição, de um livro? Ou esse tipo de coisa surge o tempo todo, assim, do nada? Qualquer ajuda é bem-vinda”.

Em menos de 24 horas, Maloof recebeu mais de 200 respostas. Algumas, como a assinada pela alcunha Film Noir Anti-Hero, questionavam se aquilo não seria um “hoax”, um boato virtual: “Será que alguém não saiu por aí tirando fotos de pessoas vestidas com roupas dos anos 40 a fim de publicar na internet e dar o crédito para alguém que já morreu?”. Mas a maioria das mensagens (a postagem no fórum chegou a ter 752 respostas) era de relatos absolutamente emocionados com as imagens de Maier.

“Seus rolos de filme não são uma sequência de cliques. Vivian não era nada impulsiva, era cuidadosa a cada registro. Raramente tirava três ou quatro ‘takes’ da mesma cena”, comenta John Maloof, em entrevista por telefone para a Folha. Sem perder tempo, John foi atrás dos outros lotes com o nome de Maier do mesmo leilão em que havia adquirido a primeira caixa. Arrematou praticamente tudo. Sua coleção, hoje, tem quase 150 mil negativos (boa parte ainda não escaneada), além de mais de 3.000 fotos impressas, centenas de rolos ainda não revelados e filmes de 8 mm gravados por ela. Nada disso veio à tona durante a vida de Maier, que, até onde se sabe, jamais mostrou a alguém seu trabalho.

Neste mês, com o lançamento no Brasil de “Vivian Maier: Uma Fotógrafa de Rua” [Autêntica, 136 págs., R$ 108], editado por John Maloof, com prefácio de Geoff Dyer (leia ao lado), talvez possamos adivinhar algo mais sobre a vida secreta da babá-fotógrafa, cuja obra não raro vem sendo colocada ao lado de mestres como Diane Arbus, Walker Evans, Garry Winogrand e Robert Frank.

Dois outros livros foram publicados recentemente nos Estados Unidos e podem aprofundar o olhar sobre seu legado: “Vivian Maier: Out of Shadows” [CityFiles Press, 288 págs., US$ 60], biografia escrita por Richard Cahan e Michael Williams; e “Vivian Maier: Self-Portraits” [ed. powerHouse Books, 120 págs., US$ 50], organizado por Maloof com Elizabeth Avedon. Para o fim de 2014, Maloof promete um novo volume de inéditas.

Uma exposição com as fotografias já passou por mais de dez países, incluindo Alemanha, Inglaterra e França, e nos próximos meses deve chegar à Bélgica e à Suécia. Dois documentários, “Finding Vivian Maier”, dirigido pelo próprio Maloof em parceria com Charlie Siskel, e “The Vivian Maier Mistery”, produzido pela BBC e dirigido por Jill Nicholls, aterrissaram recentemente nos cinemas e na TV.

EXPOSIÇÃO

O reconhecimento crítico despontou já em 2011, na ocasião da primeira exposição individual de Maier, organizada por Maloof, em Chicago. “Trata-se de uma das fotógrafas de rua mais argutas dos Estados Unidos”, escreveu David W. Dunlap, em extenso artigo no “New York Times”.

“As paisagens urbanas da senhorita Maier conseguem captar ao mesmo tempo a forte marca local e os momentos paradoxais que dão à cidade o seu pulso”, diz o articulista. “As pessoas em seus frames são vulneráveis, nobres, derrotadas, orgulhosas, frágeis, ternas e, não raro, bem cômicas.”

Apesar disso, Maloof viu portas de instituições como o MoMA e a Tate Modern se fecharem. “Eles não consideram as fotos como visão do artista se não forem impressas pelo próprio artista”, lamenta.

Para o crítico e curador Rubens Fernandes Junior, o fato de nos anos 50 Maier fotografar com uma Rolleiflex, formato médio 6 x 6 cm -mais tarde ela usaria as Rolleiflex 3.5T, 3.5F, 2.8C, uma Leica IIIc, além das Ihagee Exakta, Zeiss Contarex, entre outras- já é um indício de sua exigência em relação à qualidade da imagem. “Significa também, arrisco dizer, que ela provavelmente estava observando os fotógrafos do período”, diz.

A grande referência da época, chama a atenção Fernandes Junior, é a exposição de Edward Steichen, no MoMA, “The Family of Man” (1955), que se tornou um marco do imaginário do pós-Guerra. Embora existam poucos indícios nesse sentido, o crítico acredita que ela estava atenta ao mundo dos museus, para a produção de fotógrafos como Dorothea Lange, Eugene Smith, Irving Penn, Lisette Model, e às revistas como “Life”, “Time” e “Paris Match”.

“Há em suas fotos um olhar terno, generoso, que busca incessantemente o diálogo. Sua composição nem sempre é óbvia, e sua luz é muito trabalhada, o que denota um amplo conhecimento do ofício”, comenta ele. “O que me espanta é sua atitude de nunca ter batalhado pela publicação ou exibição de suas fotografias. Seria muito rigorosa com ela mesma?”

FILME

Essa é uma das questões em “Finding Vivian Maier”. Para a realização do filme, o ex-corretor de imóveis e atual guardião do espólio de Maier entrevistou cerca de 90 pessoas, entre remanescentes das famílias em que ela trabalhara como babá e gente que a conhecera na França durante a juventude, além de críticos e especialistas.

A partir dos depoimentos, descobrimos que, ao se aposentar, Maier estocou seus pertences em vários guarda-móveis da cidade. Com o passar dos anos, parou de pagar o aluguel, e suas coisas ficaram esquecidas. Foi assim que boa parte de seu material fotográfico foi parar nas mãos de leiloeiros.

Nos depósitos, prestes a serem jogados fora, Maloof encontrou chapéus, câmeras, ingressos, um par de sapatos vermelhos, cartas, itinerários de viagem, milhares de dólares em cheques do governo não descontados, um gravador, uma infinidade de recortes de jornais diligentemente organizados em pastas -boa parte deles sobre crimes ocorridos na cidade.

Maloof conta que Vivian nunca casou, não teve filhos nem tinha amigos próximos. Revelava seus rolos de filmes num banheiro que tinha na casa dos seus patrões. No documentário, ela é lembrada como uma mulher “intransigente, mas brincalhona, infinitamente curiosa ainda que reservada e, algumas vezes, cruel”. Vestia-se de “maneira antiga, costumava mentir sobre seu local de nascimento, e nas lojas de material fotográfico apresentava-se sempre com um nome diferente”. Um conhecido recorda ter lhe perguntado do que vivia. “Sou uma espécie de espiã”, foi a resposta.

Em 1958, fez uma viagem de quase três meses pelas Américas Central e do Sul, passando por Bogotá, Quito, Santiago, Montevidéu, Buenos Aires, São Paulo, Rio e pela Amazônia. Maloof diz que há uma profusão de imagens destas andanças, mas que ainda estão sendo escaneadas e avaliadas. Em 1959, perambulou ainda por Europa, Oriente Médio e Ásia.

Em recente artigo publicado no blog da revista “The New Yorker”, a jornalista e roteirista Rose Lichter-Marck diz que Maier “desafia nossas ideias de como uma pessoa, um artista e, especialmente, uma mulher deveria ser” -ainda mais se pensarmos nos Estados Unidos dos anos 1950, principal cenário das andanças da fotógrafa. Para Lichter-Marck, ao contrário do que o documentário sugere, ao buscar motivações psicológicas e de trauma para a trajetória da fotógrafa, a impressão é de que Maier “era alguém bastante livre, que gostava de estar à margem, e que viveu a vida que quis viver”.

Uma possível chave para sua obra talvez esteja em seus autorretratos, tirados em frente a vitrines, espelhos, vidros de carro. E sobretudo naqueles numerosos cliques em que Vivian registra a própria sombra. Num verso de “Folhas de Relva”, Walt Whitman se pergunta: “Será que alguém, quando eu morrer e sumir, escreverá a minha história?/ Como se alguém pudesse saber alguma coisa”.

Em 2008, Vivian escorregou e bateu a cabeça num pedaço de gelo, no centro de Chicago. Acabou não conseguindo se recuperar da queda e morreu em 2009, numa casa de repouso, aos 83 anos.

EMILIO FRAIA, 32, é autor do romance “O Verão do Chibo” (Alfaguara), com Vanessa Barbara, e da graphic novel “Campo em Branco” (Companhia das Letras), com DW Ribatski.

Vancouver Biennale aims to rewrite contemporary Brazilian culture by Robin Laurence

Vancouver Biennale International Pavilion

At the Pipefitters Building in Shipyard Square in North Vancouver to mid-October

Open Borders/Crossroads Vancouver, the theme of the 2014 Vancouver Biennale, invites any number of trite interpretations. Happily, lively ideas about the nature of place, along with a strong feeling for materials, reveal themselves through the mixed-media installations and large-scale sculptures on view in the biennale’s International Pavilion. This exhibition, spotlighting eight contemporary Brazilian artists, is mounted in the stripped-down and repurposed Pipefitters Building in Shipyard Square, east of Lonsdale Quay in North Vancouver.

Curated by Marcello Dantas, the exhibition aims to rewrite our stereotypical understanding of what contemporary Brazilian culture is all about. In his statement, Dantas asserts that his nation has been “stigmatized by a spectacular image of soccer, carnival, crime and semi-naked women on its beaches”. And, yup, that list probably does accord with the clichés we summon when Latin America’s largest country is mentioned. Still, it shouldn’t be a surprise that visual artists from Brazil are as connected to the international art world—and as fluent in its theories and strategies—as those from, say, China, Germany, Turkey, or Canada.

During their residencies at the Pipefitters Building this past spring, some artists brought their established forms and working methods with them while others responded to the natural, cultural, and historical environment they encountered here. The show’s sub-theme of tension or of holding things in balance is evident in Nathalia Garcia’s towering Castle (House of Cards), composed of hefty old mattresses bound and supported by multiple strands of thread, and in Raul Mourão’s kinetic sculptures, whose playfully swinging and artfully balanced geometric forms are constructed of aluminum tubing. Tulio Pinto’s astonishing Nadir #5 consists of two big, heavy panes of glass, suspended at a seemingly precarious angle by cables looped around great chunks of stone, sitting in a bed of sand. The tension in this piece, which also speaks of the connections between its naturally occurring and manufactured materials, is both amazing and nerve-wracking.

Gisela Motta and Leandro Lima have riffed on the everydayness of rain in the lives of Vancouverites. (The couple were here in March; who knows what our summer heat-wave visit might have inspired?) Their installation, Chora Chuva (The City of Rain), consists of an array of plastic buckets standing on wooden tables, stools, and stands, the work then animated by sound and subtle movement. The plinking of rain, leaking through an imaginary roof and landing in the buckets, is wonderfully simulated here, as are the ripples in the water in the bottom of the buckets. The effect is strangely soothing, almost mesmeric, suggesting how well we accommodate our temperate rain-forest climate.

Marcello Moscheta’s Arbor-Vitae (which translates as “Tree of Life”) speaks to the regional significance of the Western Red Cedar, British Columbia’s official tree. The work is anchored by a large-scale, realistic, and highly detailed drawing of the stump of an ancient cedar tree, which Moscheta encountered while walking through Stanley Park. Worked in graphite on black PVC, mounted on a yellow cedar stand, and surrounded by driftwood gathered at Wreck Beach, the drawing conjures up a ghostly presence, amplifying the sense of history adhering to both the immense stump and the eroded driftwood. Moscheta, who is acclaimed for his exploration of romantic landscape traditions, the contemporary meaning of the sublime, and the systems by which human beings represent the natural world, undertook his residency at the UBC Museum of Anthropology. There, he researched the significance of cedar to both indigenous and nonindigenous cultures and economies. This learning imbues his work with a particular character, that of the sensitive visitor to an unknown but not unknowable place.

Paulo Climachauska also immersed himself in aspects of local history and culture, focusing his installation, Red Fortune, on Chinese immigration to Vancouver, with particular reference to the building of the Canadian Pacific Railway. The four-by-nine-metre wall drawing that dominates his work depicts a stretch of the Great Wall of China surmounted by a railroad track. Close inspection of the diagrammatic drawing reveals that its “lines” are composed of mathematical computations—essentially many series of subtractions, neatly written in black felt pen, all ending in zero and purportedly signifying infinity. On the floor in front of the drawing are hundreds of oversize fortune cookies modelled in clay and suggesting the elements of lotterylike luck that determined the fate of early Chinese immigrants to this place. My major criticism here is that Climachauska underrepresents the systemic racism, physical and emotional suffering, and high mortality rate that met the Chinese labourers who built the CPR. His work is extremely handsome, but a little overdetermined, a little overedited. Unless, of course, all those zeros signify loss rather than infinity. A series of gambles and calculations that amount to nothing gained. Nothing at all.

Setas por Frederico Coelho

Em fevereiro passado encomendei as pressas um texto sobre minha série de trabalhos Setas de Rua ao camarada Frederico Coelho para colocar na versão online do livro MOTO que acompanhava a exposição de mesmo nome na galeria Nara Roesler em SP. O livronline nunca subiu ao ar. Agora voltei a trabalhar na versão impressa de MOTO que deve sair no fim do ano e resolvi postar uma primeira versåo do texto do Fred aqui no b®og. As fotos abaixo fizeram parte da exposição DOC.DOT.MOV na pop up gallery de Sarah Corona ano passado em NY. Ao fim coloquei uma foto de Everton Ballardin com as pinturas apresentadas em MOTO. (o perfil do Fred está aí na barra lateral e para ler as colunas dele aqui no bRog basta clicar na categoria FC/RIO)

Setas

Frederico Coelho

14.02.2014

Setas são formas universais. Setas de rua, na sua simplicidade geométrica e cromática, também tornaram-se espécie de ícones do mundo em obras. Onde as vemos, sabemos que alguma intervenção urbana está em processo. De certa forma, o trabalho de Raul Mourão com suas setas cria uma profunda simbiose com esse sentido mais amplo e universal do tema.

Ao se apropriar do ícone em obras, Raul sugere uma gama de desdobramentos possíveis ao nosso olhar. O primeiro, e principal, é o lugar orgânico que essa série de trabalhos ocupa em sua trajetória. Desde o início de sua carreira, as formas urbanas são articuladas por Raul em uma sintaxe muito própria. De certa perspectiva, as setas se encaixam entre as grades e nos dão um retrato sintético de sua obra. Nelas, a imagem e o ícone oscilam em múltiplas formas de transformar o banal em arte. Ao multiplica-las, cria mosaicos que redesenham suas funções e sentidos fixos em nosso imaginário. Por se arriscar em expandir, distorcer e explorar à fundo o desenho aparentemente banal das setas de rua, Raul consegue renovar nosso olhar pela cidade.

Em uma série de fotos que ficou exibindo durante tempos por redes sociais, as #setasderua se tornaram uma espécie de missão visual de amigos e admiradores de Raul. A cidade do Rio de Janeiro, de Nova York, de São Paulo e tantas outras em permanente transformação urbana, viraram cenários de fotógrafos digitais acumulando para o artista um banco de dados que só confirmava sua obra. Mesmo na rua, em seu uso cotidiano, as setas ganharam potencia visual através da intervenção decisiva de Raul. Seu simples gesto de deslocamento amplia um espaço quase viciado do nosso campo visual cotidiano.

Apresentar as setas em uma exposição, por fim, é apresentar um pedaço de nós mesmos. O objeto urbano é parte de nossas vidas, metáfora visual para quando queremos dizer que estamos em obras, fechados para o fluxo violento e caótico do mundo contemporâneo. Além de indicar infinitamente uma direção (um futuro?), as setas nos cercam em uma proteção mais poética do que aquela dada pela paranoia urbana das grades. Pois o transtorno que as setas de rua anunciam ao serem instaladas como tapumes nas ruas das cidades, é também o anúncio do trabalho, do progresso e da ruína. Com as setas, Raul continua exercendo seu olhar crítico sobre o seu e o nosso redor, arrancando perplexidade visual de onde só temos o que reclamar. Suas variações ao redor do mesmo tema saem da rua e entram na galeria, cruzando e, ao mesmo tempo, demarcando novos espaços reais e imaginários em seu trabalho e em nosso tempo.

Debate > Lei de fomento a cultura – com a presença do Prefeito

Nelson Felix @ H.A.P

Marcia Xavier @ Casa Triângulo

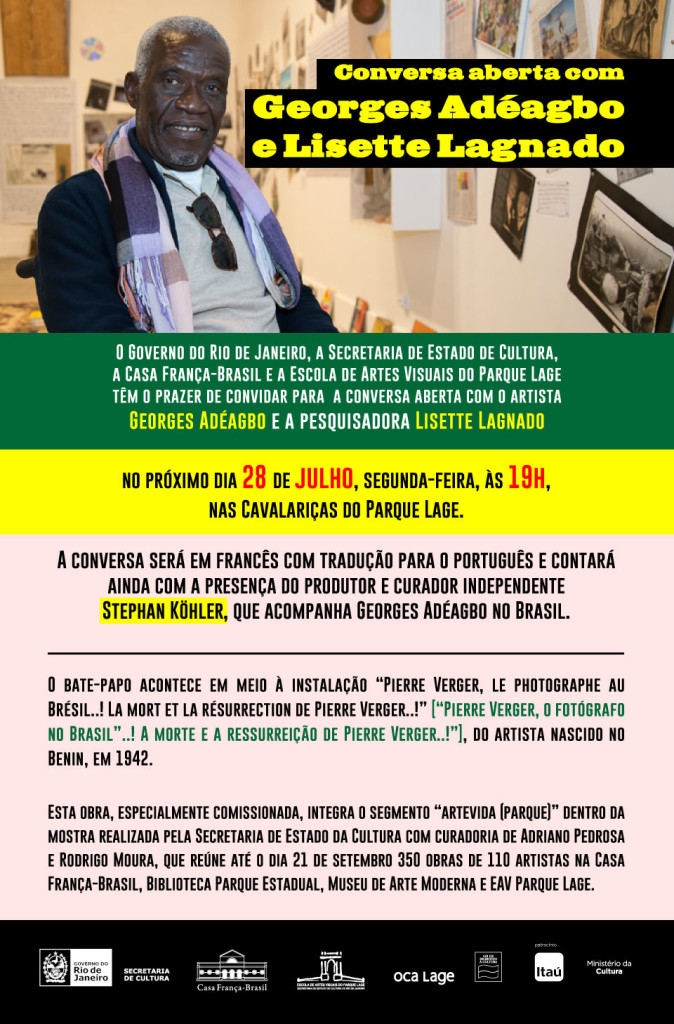

Georges Adéagbo no Parque Lage

Artists as Curators and Leaders: Mana Contemporary Upends the Art World Status Quo – by Casey Lesser

A cluster of 1920s-era factories and warehouses, Mana Contemporary has become an inclusive campus of exhibition spaces, artist studios, storage facilities, a print shop, a foundry, and anything else an artist could wish for, while serving simultaneously as an art destination just outside of New York City. “We are creating a community that bridges the gap between artist and audience by displaying the process behind the work,” Lemay recently told Artsy. “Collectors, dealers, curators, and general visitors are able to connect more deeply with the art, and artists are inspired to collaborate and exchange ideas. We are also changing the art world status quo by giving the artists leadership roles.” Another artist, Yigal Ozeri, is the cofounder of Mana.

This message (or rather, mission) is a realized and resounding force, particularly now, with the first “Mana Exposition,” curated by none other than Mr. Smith. As curator of this inaugural edition of what is planned to be a series of shows—each one seeking to present art in a relaxed setting and directly engage the artists represented—Smith turned to his friends (fellow artists) to take the spotlight under his reign. Titled “ALL THE BEST ARTISTS ARE MY FRIENDS (Part I),” the exhibition is an extensive survey that incorporates sculpture, photography, painting, and everything in between, from artists that range from young and emerging talents to household names, including many who have studios at Mana.

With exhibition design by architect Richard Meier, the show finds its footing in a new 50,000 square-foot space, where the traditional white cube and its bounds have been swapped out for natural light, a glass windowpane exterior, and an open layout, guided by freestanding walls. The exhibition’s physical reach is refreshing—something one could not find within New York’s city limits. From Rhys Gaetano’s giant foam and plexiglass disco ball, to Rita Ackermann’s fantastic diptych of cool blue forms that toe the line between figuration and abstraction, the show is a delightful, inclusive melange of color, material, and artistic prowess.

In one space a low pedestal is covered with small Ai Weiweivessels, while nearby an expansive canvas by Sante D’Orazio dominates the far wall—a dynamic optical composition made from film stills from vintage pornographic movies. On the other side of a bisecting wall, an Alex Katz flower painting overlooks Aleksandar Duravcevic’s perfectly shaped, crushed-glass star that sits on the floor, and further down the gallery Ozeri’s photorealistic silkscreens face a steel kinetic sculpture by Raul Mourão (captured here). Smith included a work of his own—an oil-on-wood painting of a boxer that is all arms and legs—and works by Lemay, including a dark, enveloping meditation on nature that begins as a digital print and spills onto the floor into a pile of black granite. Another highlight is Z Behl’s monumental, harlequinesque Pied Piper, which when seen from behind reveals a secret funhouse behind plexiglass, where the artist has staged live performances of children playing the flute.

Mana Contemporary holds promise of becoming the next major art destination easily accessed from New York, and it sets itself apart through this dedication to the artist. In the coming years the complex will expand and develop infrastructure to accommodate a large audience. Ray Smith may have said it best, “At a time when so much emphasis is placed on the monetary value of artists’ work, Mana focuses on the real value, which is the artists themselves.”

“Mana Exposition” is on view at Mana Contemporary, Jersey City, through Aug. 1st, 2014.

sobreCultura entrevista Ronaldo Brito. Por: Henrique Kugler

A morte indolor da arte

Por: Henrique Kugler, Ciência Hoje/ RJ

Publicado em 07/07/2014 | Atualizado em 07/07/2014

Quando o assunto é arte moderna, atire a primeira pedra quem jamais torceu o nariz diante das formas e cores aparentemente caóticas que marcaram a estética dominante no século 20. Salvador Dalí (1904-1989) que o diga. Em seu Libelo contra a arte moderna, o pintor catalão não economizaria impropérios aos críticos que se curvavam às vanguardas artísticas por mais “horrorosas” que fossem: “Diante dessa derrocada total dos meios de expressão, acreditou-se ter dado um passo adiante rumo à liberação da técnica pictórica; e cada fracasso foi batizado de economia, intensidade e plasticidade”.

Compreender o fazer artístico do último século demanda um olhar apurado. No Brasil, a arte moderna teve seus ícones – e seus grandes nomes são, agora, cada vez mais conhecidos no cenário internacional. Quem nos contextualiza a respeito é o crítico Ronaldo Brito, do Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Ele comenta sobre os caminhos e descaminhos da arte moderna. E, no embalo do raciocínio, explica as origens e consequências do regime de mercantilização sumária a que está submissa a arte de nosso tempo.

sobreCultura: A arte brasileira do século 20, cada vez mais, parece estar em evidência no cenário internacional. Essa percepção é correta?

Ronaldo Brito: Sim, é inegável. Multiplicam-se exposições internacionais de artistas brasileiros. Mira Schendel [1919-1988] teve uma recente exposição individual na Tate Modern, em Londres. Suas obras já foram expostas também no Museu de Arte Moderna de Nova York, assim como as de Lygia Clark [1920-1988]. Willis de Castro [1926-1988] e Hélio Oiticica [1937-1980] também são cada vez mais reconhecidos no exterior, entre vários outros exemplos. Quero crer que esse reconhecimento internacional seja pela qualidade e pela potência poética das obras. Por outro lado, é curioso que Iberê Camargo [1914-1994] ou Alfredo Volpi [1896-1988], segundo muitos os maiores pintores brasileiros, ainda não sejam amplamente conhecidos nem mesmo no Brasil.

Talvez por não explicitarem a noção de brasilidade – que é a praga nacional, uma retórica regressiva, um populismo que insiste em sobreviver. A ideia de brasilidade – tão cara, por exemplo, a pintores como Candido Portinari [1903-1962] e Emiliano Di Cavalcanti [1897-1976], baseia-se em um regionalismo que é negado pela verdadeira arte moderna brasileira, pois entra em conflito com o universalismo próprio de sua linguagem.

Também é o caso de Osvaldo Goeldi [1895-1961], um artista sensacional. Mas, até hoje, não há no país um museu dedicado à sua obra. Falta materialidade simbólica. Isto é, as obras não entram na corrente sanguínea do público. É inexplicável como o Brasil não metaboliza isso. Mas no exterior, sim, é inegável a crescente visibilidade de alguns de nossos artistas.

Essa visibilidade pode ser relacionada à crescente importância geopolítica que o Brasil protagoniza no mundo?

Acredito que não haja uma ligação direta de causa e efeito. O que aconteceu foi que, a partir dos anos 1980, a arte entrou no universo da indústria de massa – não pela aquisição particular de obras, mas pela sua inclusão no circuito da indústria do turismo e do entretenimento. Museus são as novas catedrais. Recebem quantidades enormes de visitantes, e em função disso são projetados.

Muitos museus na Europa já foram feitos pensando nessa escala de massa. O lugar mais visitado do mundo é o Museu do Louvre, em Paris – que pouco faz em termos de arte contemporânea. E as obras de lá se tornaram mercadorias de turismo e entretenimento. Massificação e mercantilização. É o usufruto do museu como mercadoria.

O século 20 foi o século da massificação. Parecem ter-se confirmado as premissas do filósofo alemão Theodor Adorno (1903-1969), que visualizou a transformação da arte em mercadoria e cunhou o termo ‘indústria cultural’. Qual o reflexo dessa mercantilização do fazer artístico sobre a arte e sobre os próprios artistas?

A pop art norte-americana, nos anos 1950, assumiu conscientemente o caráter alienado e mercadológico da arte. Reconheceu que não havia como escapar disso e que se tornar mercadoria seria seu destino fatal. (Curiosidade: o pintor espanhol Pablo Picasso [1881-1973] afirmou que gostaria de retirar suas obras dos museus e jogá-las de volta à natureza. Nas praias, nas florestas.)

Que diferenças marcaram os artistas da primeira e da segunda metade do século 20?

Os artistas da segunda metade do século 20 experimentaram um caráter público e mercadológico que os anteriores mal chegaram a conhecer. Entraram em um circuito global. O artista deixou de ser gênio para ser celebridade. Mas, como celebridade, o artista será sempre uma celebridade de segunda ordem. Celebridades são fenômenos aleatórios – condicionados talvez por sorte ou perfil.

Para os artistas da primeira metade do século, como Mira Schendel, havia uma demanda por materialidade pública de seus trabalhos. Trabalhavam num isolamento, numa incompreensão. Ao mesmo tempo em que o Brasil produziu essa arte, ele não foi capaz de digeri-la – pois não temos uma cultura visual forte. Simplificando: se antes o problema do artista era uma irrealidade, agora o problema é realidade demais. O excesso de realidade; o peso da realidade. O novo artista é quase um funcionário de uma indústria. Passa a vida levando trabalhos para diferentes lugares do mundo.

Artistas jovens, inclusive brasileiros, já fazem parte desse circuito mundial. Há muita “arte de aeroporto”. O sujeito fica levando sua instalação para lá e para cá… E o novo artista pode, do dia pra noite, tornar-se celebridade. O que é terrível. Ao acordar, verá que está dentro de um circuito de demandas vorazes. É um regime de sucesso que ameaça engolfá-lo. Mas essa fama, quase sempre irrisória, acaba sendo o horizonte imediato a ser conquistado. Porque é isto ou não existir. Se o artista não fizer esse percurso, ele será invisível.

A arte contemporânea dá novo fôlego a uma questão semântica: o que o artista quer dizer é de fato o que o público entende? O que se pensa a respeito disso atualmente?

Na modernidade tardia, toda obra é feita em uma relação com um processo institucional. A arte já não respira aquele ar livre da boemia. É uma arte que sabe que será prontamente consumida e processada. Supor que aquilo que o artista diz é aquilo que seu público entenderá? Questão ingênua. Estamos no regime geral do equívoco. Ninguém supõe isso. Supõe-se que a arte é um processo.

Desse modo, as obras contemporâneas não correm o risco de se tornar herméticas, inacessíveis ou mesmo esvaziadas de sentido?

Isso é senso comum. Creio que esse dilema já tenha ficado para trás. No Brasil, claro, há dificuldades. O pintor holandês Vincent Van Gogh [1853-1890] era incompreendido pelo grande público. Mas tinha seus pares. Cientistas são incompreendidos pelo grande público. Mas têm seus pares.

O senhor critica a ineficiente atuação das instituições brasileiras no sentido de não darem o devido suporte à produção e disseminação de nossa arte. Por quê?

O problema não é só nossa fragilidade institucional. Falta dar materialidade pública à arte moderna brasileira. A história de nossa arte é fantasmática. Pois não passa pelo teste do real, que é estar presente, formando consensos. O que faz parte do cotidiano hoje são os museus. Não a arte. Não se vai a um museu para ver a arte de fulano ou ciclano. E sim para ver o que está ofertando o próprio museu.

Cronologicamente, como devemos entender a evolução da arte brasileira ao longo do século 20? Quando o moderno passa a ser pós-moderno ou mesmo contemporâneo?

Hoje, muitos não falam mais em modernidade, e sim em pós-modernidade. O pós-modernismo começa na arquitetura, nas décadas de 1970 e 1980.

Mas é um conceito selvagem, difícil de compreender. Há vários tipos de pós-modernidade. Uma das maneiras de entendê-la é imaginá-la como uma modernidade hiperconsciente e crítica de si mesma. Não é mais um idealismo formal ortodoxo. E sim uma relação entre o artista e o universo. Ou entre o artista e o “criador” – figura na qual ninguém mais acredita, eu suponho.

Ninguém sabe o que é arte. Nem mesmo um artista. Sabemos, no entanto, o que ela não é: não é cultura, nem artesanato, nem técnica. O que define arte moderna é exatamente o fato de que ninguém sabe o que ela é. Trata-se de algo que escapa aos conceitos.

Qual a sua percepção acerca dos rumos atuais da arte contemporânea no Brasil?

O risco que corre a arte, hoje, é o de uma morte institucional e indolor. Essa nova morte da arte não é o gesto escandaloso e iconoclasta do dadaísmo. É a redução dela a mercadoria, a discurso cultural. Uma arte que não diz sim nem não. Algo que tem acompanhado o fazer artístico é sua insignificância, sua falta de transcendência, seu caráter banal.

A arte torna-se parte da indústria do entretenimento. Além disso, a arte se tornou uma discussão quase jornalística: ela leva em conta questões de identidade, gênero, sexualidade, política… Uma vez que ela se aproxima desse domínio mais público – e, em parte, essa era uma demanda da própria arte moderna – ela passa a abrir mão de sua densidade formal. Torna-se mais parecida com as discussões sociais vigentes. A arte acaba se tornando comunicação social, nesse sentido. Há artistas que se dobram a isso, evidentemente. Mas quando a arte é transformada em mero discurso social, seu conteúdo histórico é esvaziado.

Lenine & Martin Fondse Orchestra: The Bridge / Maíra Freitas / DJ Tutu Moraes

SummerStage in association with Brasil Summerfest Presents: Lenine & Martin Fondse Orchestra: The Bridge / Maíra Freitas / DJ Tutu Moraes

Saturday, July 19, 2014

7:00 p.m.–10:00 p.m.

A symbolic landmark for the historical relationship between Brazil and The Netherlands is the Mauricio de Nassau Bridge in Recife, which is a perfect replica of a bridge crossing the Amstel river in Amsterdam. This landmark has been the source of inspiration to create ‘The Bridge,’ put together the Brazilian singer-songwriter Lenine and the orchestra of the Dutch maestro Martin Fondse. After successful tours in countries such as Germany, The Netherlands, Portugal and various cities in Brazil, and after being elected as one of the best concerts in the history of renowned European festival, the Music Meeting, ‘The Bridge’ arrives in New York at SummerStage, Central Park.

Singer-songwriter, record producer and arranger Oswaldo Lenine Macedo Pimentel, is considered a “Brazilian of the world,” bringing influences from cultural manifestations of his country in his compositions as well as numerous musical genres, disregarding labels or classifications. In addition to being a performer of note, Lenine is an accomplished composer for other artists, with a catalog of over 500 songs. Over his 30 year career he’s released ten albums, earned five Latin Grammy Awards, nine Brazilian Music Awards, and worked with everyone from Living Color to Maria Rita, and according to Lenine himself, this is just the beginning.

Martin Fondse is one of European most cherished composers. He continually breaks new ground, and combines different styles in his work, establishing a remarkable balance between composition, improvisation, dialogue and personal expression. He has been awarded several international prizes (including Edison Award 2012). Martin worked with musicians like Basement Jaxx, Terry Bozzio, Peter Erskine, Doudou N´Diaye Rose e Pat Metheny, Vernon Reid and George Duke. The modern Martin Fondse Orchestra combines the instrumental settings of both classical orchestra – oboe and strings – and pop band – drums, piano and saxophones. It has its roots in jazz, merged with elements from pop, film and classical music.

Critically acclaimed, singer and pianist Maíra Freitas can’t remember not playing the piano. Daughter of legendary samba and MPB star Martinho da Vila, Maíra received her first instrument at age 6 – pink and adorned with Hello Kitty stickers the little piano was the first step towards a solid education as an instrumentalist and composer. After her classical training, Maira developed a strong taste for Brazilian popular music – MPB. She loves the music of Chico Buarque, Gonzaguinha, Nana Caymmi, Paulinho da Viola and, of course, her father Martinho da Vila, among many. Maira refined her popular piano skills with well-known masters such as Cristovão Bastos, Leandro Braga, Marcos Nimrichter and Sheila Zagury. For her self-titled maiden project, produced by her sister Mart’nália (famed singer/songwriter on her own), the young singer from Rio has surrounded herself with top-notch musicians building a personal and well thought-out repertoire of songs that reflect her personality. Maíra arrives with a veteran’s security, immediately imprinting her own personal Brazilian style which is both classic and popular, and experimenting new technologies on stage like samplers, loops, electronic effects.

Tutu Moraes , DJ and music producer, started taking Brazilian music to dance floors in the late 90’s. His unusual music-sets have a grouping of different genres that combine ”pontos“ de umbanda and candomblé (Afro-Brazilian religions), ”carimbó”, “frevo”, “maxixe”, “gafieira”, the “tropicália” musical movement and even “marchinhas” (classic Carnaval songs). Besides this remarkable mix, Tutu’s composition embodies all the various samba segments and the independent Brazilian music, thus creating an atmosphere of wide and diverse repertoire. Nowadays all of this blends at the very popular Santo Forte party, created by Tutu Moraes eight years ago, that brings a general gathering of Brazilian music from all times and that takes more than a thousand people every month to the Grand Metrople in Sao Paulo to dance to the sound of his repertoire and the different rhythms that it proposes. His DJ set, affectionately nicknamed “Brasucália” is in constant transformation though it never abandons popular Brazilian music classics and its revered artists.

Doors open at 6:00pm

Vancouver Biennale

Ernesto Neto @ Aspen

Ernesto Neto will be the AAM’s 2014 Aspen Award for Art honoree during the museum’s summer ArtCrush benefit, held on Friday, August 1, 2014.

Brazilian artist Ernesto Neto (born 1964, Rio de Janeiro, Brazil) has achieved international acclaim for his large-scale, immersive environments that alter and heighten our perceptions of our surroundings. Often involving stretchy, semitransparent fabric, aromatic spices, and, more recently, crochet, Neto’s installations have an organic, biomorphic character evoking skin and internal bodily systems. Neto challenges the notion of sculpture as static object and investigates the ways that alterations to space and environment transform the relations between people. In engaging with this dialogue, Neto draws on and extends both the abstract modernism of Alexander Calder, Hans Arp, and Constantin Brancusi, and the sensuous, performative practices of such Brazilian predecessors as Lygia Clark and Hélio Oiticica. Spanning both the AAM upper and lower galleries, Neto’s exhibition will present visitors with an opportunity to slow down, pause, and rediscover the essential qualities of sensory experience.

Ernesto Neto: Gratitude is organized by the AAM and funded in part by the AAM National Council and The Diane and Bruce T. Halle Foundation for Latin American Art. Additional support is generously provided by Sally and Steve Hansen and Katie and Amnon Rodan. General exhibition support is provided by The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. Exhibition lectures are presented as part of the Questrom Lecture Series, and educational outreach programming is made possible by the Questrom Education Fund.

JARBAS LOPES & TETINE @ FESTIVAL MULTIPLICIDADE 2014 – ANO 10

FESTIVAL MULTIPLICIDADE 2014 – ANO 10

www.multiplicidade.com

JARBAS LOPES & TETINE [BRA/GBR] “DEEGRAÇA”

19 DE JULHO, SÁBADO 20H – ÁREA EXTERNA

Na performance “DEEGRAÇA”, o duo Tetine executa um set de música eletrônica experimental, que mistura elementos de IDM, funk Carioca, miami bass, pós-punk e textos improvisados recitados do interior de uma instalação do artista plástico Jarbas Lopes, que consiste em uma barraca confeccionada a partir de faixas/cartazes utilizadas para divulgar bailes funk em comunidades da Baixada Fluminense do Rio. O primeiro encontro de Tetine com Jarbas Lopes aconteceu em 2003 na mostra “Gambiarra” da Galeria Gasworks (Londres) e, desde então, têm trabalhado juntos em inúmeros projetos, como nas exposições “Tudo É”, em Firenze (Itália) e na mostra “Caos & Efeito”, do Itaú Cultural (São Paulo) em 2011.

Serviço:

Local: Oi Futuro Flamengo

Data: 19 de julho

Endereço: Rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo

Horário: A partir das 20h

Classificação etária: Livre

Entrada: gratuita

LINK DO E-FLYER:

http://multiplicidade.com/

EVENTO DO FACEBOOK:

https://www.facebook.com/

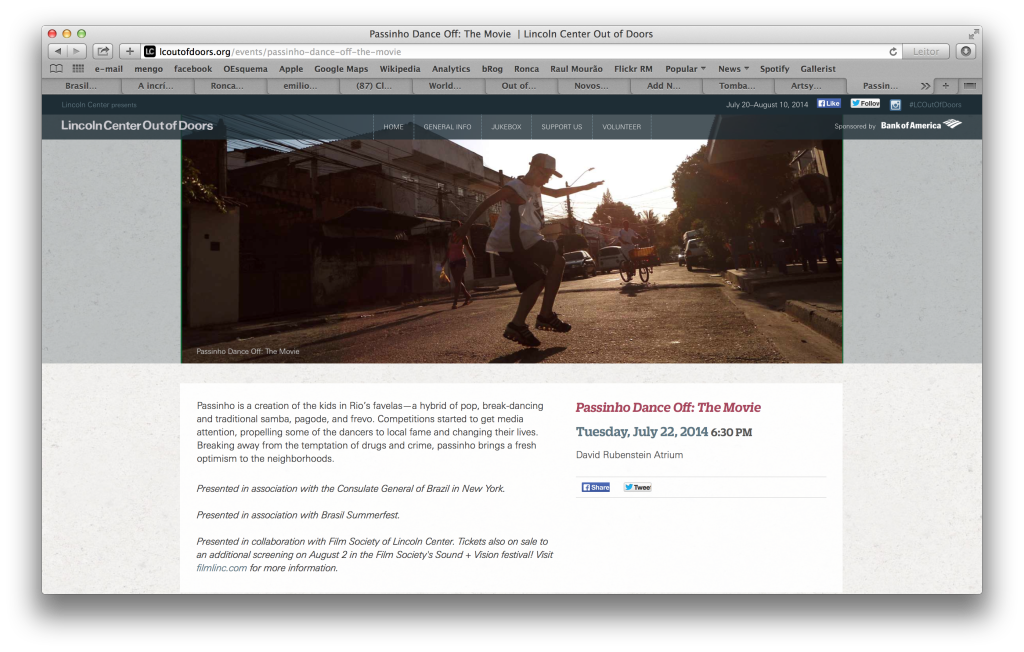

A Batalha do Passinho – o filme, de Emílio Domingos no Lincoln Center

Na terça dia 22 de julho será exibido o premiado documentário A Batalha do Passinho do diretor Emilio Domingos no Lincoln Center NY dentro da programação de verão Lincoln Center Out of Doors. A projeção será as 6h30 no David Rubenstein Atrium e terá entrada franca, após o filme rola blocparty+bailefunk com DJ KS*360 e o carioca DJ Sany Pitbull. O festival Lincoln Center Out of Doors começa dia 20 de julho e vai até 10 de agosto, a programação de show e outras informações vc encontra aqui no site deles.

NYC’s pioneering b-boys and b-girls say “bem-vindos” to the Brazilian dancers from Passinho at this dance party for all. Behind the Groove’s DJ KS*360 (aka Kwikstep of Full Circle Productions) conjures the heyday of New York’s block parties, spinning classic hip-hop, funk, salsa, and house. He’s joined for a guest set by Rio’s baile funk pioneer DJ Sany Pitbull and guest dancers including Akim Funk Buddha and the Experimental Dance Akademy and other stars of New York’s dance community.

copa

MASP Finalmente sob nova direção? Será? – Celso Fioravante, Mapa das Artes

Mais um editorial oportuno e necessário do sempre contundente Celso Fioravante. Peguei lá no site do Mapa das Artes.

Depois de 14 anos de corrosiva administração encabeçada pelo arquiteto Julio Neves (1994-2008), continuada pelo advogado João da Cruz Vicente de Azevedo e pela colecionadora Beatriz Pimenta Camargo, o Museu de Arte de São Paulo (MASP) tem uma nova chance de sobrevivência.

Localizado na emblemática av. Paulista e abrigado no edifício-símbolo de São Paulo, projeto icônico de Lina Bo Bardi (1914-1992), o mais importante museu da América Latina poderá retornar aos seus dias de glória caso sejam aprovadas reformas em seu conveniente estatuto, que fez da administração do museu uma “ação entre amigos” e permite o revezamento e perpetuação no poder de alguns membros de seu conselho. É inadmissível que um diretor- presidente fique no cargo 14 anos! É inadmissível que o projeto arquitetônico de Lina Bo Bardi tenha sido impunemente descaracterizado nos últimos 20 anos! É inadmissível que o MASP tenha se tornado apenas um recebedor de mostras e não produza mais nada de relevante.

O conselheiros do MASP deveriam pagar (e caro) pra serem conselheiros! O museu deveria ter representantes das administrações municipal, estadual e federal, pois recebe verba de todas elas, e também representantes de universidades, de tribunais de contas, do Ministério Público…

O primeiro passo já foi dado, com o convite ao empresário Heitor Martins (ex-presidente da Fundação Bienal entre 2009 e 2013) para que conduza este processo de transição… Sociedade e Estado precisam estar atentos para que o MASP seja bem curado e bem administrado e retorne aos ideais de seus criadores Assis Chateaubriand, Pietro Maria Bardi e Lina Bo Bardi.

O Mapa das Artes quer o MASP de volta, com seus cavaletes de concreto e vidro, seu piso de pedra Goiás, seu vão livre de 74 metros (e também sessões gratuitas da Mostra de Cinema e mais verba para os setores educativos e para a biblioteca!). O Mapa das Artes quer a credibilidade do MASP de volta como presente de aniversário para Lina.

O Mapa das Artes agradece o galerista Paulo Kassab Jr (Galeria Lume) e o fotógrafo Rodrigo Kassab pela cessão de uma imagem da série “Priva-Cidade” (2011), cujo detalhe ilustra a capa desta edição do Mapa das Artes.

Celso Fioravante

Editor

mapadasartes@uol.com.br

TOMBA-GIGANTES por Alexandra Lucas Coelho

Saiu no domingo a coluna TOMBA-GIGANTES da Alexandra Lucas Coelho no jornal O Público de LIsboa e pela segunda semana seguida ela faz menção a minha pessoa. Dessa vez cita a frase POESIA COME TUDO que faz parte do livro RUA lançado na livraria Dantes do Leblon junto com uma intervenção na vitrine a convite de Marcos Chaves e Ana Dantes. Na ocasião do lançamento do livro/intervenção RUA a banda Farofa Carioca (de Seu Jorge, Gabriel Moura e cia) se apresentou na pequena calçada em frente a livraria da Dias Ferreira. Segue a coluna Tomba-Gigantes de Alexandra. Vou ver se acho fotos RUA.

lá no Brasil, o hino nacional brada no campo e na sala, patriotas de vermelho-selecção, punho no peito, nobre povo. Estamos em Lisboa, a 90 minutos de poemas vão suceder 90 minutos do futuro de Portugal, e há quem fique de uma sessão para outra, como teriam ficado Ruy Belo, Assis Pacheco & etc de poetas. É a chama imensa ou o poema contínuo, mas eu saio antes que acabe o hino. A sala foi ficando densa de fumo, amigos foram em busca de ar, e eu vou, com outros, reunir-me a eles.

2. Caminhamos de Santos ao Cais do Sodré, comentando como a sala enchera para ouvir poemas, ficara até difícil passar entre as mesas, tanta gente de pé, quantas pessoas ao todo, 70? Nisto entramos no novo Mercado da Ribeira e 700 pessoas estão sentadas no chão, esfuziantes porque Portugal acaba de marcar um golo.

3. Novo Mercado da Ribeira: não sei se o futuro de Portugal é o futebol mas o presente é gourmet. Por exemplo, os amigos brasileiros que nos esperavam tinham chegado há uns três dias e aquela era a terceira vez que comiam ali. Eu não estava a par do acontecimento, todas aquelas bancas de chefs. Os chefs são os novos profetas, conciliam em vez de dividir multidões no espaço e não no tempo, porque a vida do estômago é instantânea e mortal, ao contrário da vida da cabeça. A Time Out é que fez o novo Mercado da Ribeira, explicou-me uma amiga portuguesa. O futuro da imprensa já é gourmet.

4. Já multidão e poesia são compatíveis mas assíncronas. Nos raros casos em que a multidão vem, o poeta foi. O que define um poeta de multidões não é ser mau, é estar morto. A multidão de um poeta acontece no tempo, por acúmulo de um mais um mais um, entregues à própria cabeça.

5. A propósito, entre a sessão de poemas e o jogo de Portugal, um velho leitor de Herberto falara-me do novo livro de Herberto, e de manhã, horas antes dos poemas, outro velho leitor de Herberto, na outra ponta de Lisboa, falara-me do horror à idolatria. Comprei o novo livro de Herberto na manhã em que saiu, trouxe-o do Porto para o Alentejo para dentro da lareira que já não é lareira, mas ainda não o tirei do celofane. Estou à espera que assente a poeira da corrida, ou como lhe chamar.

6. Há na idolatria uma pulsão sacrificial que é vitória da morte. O contrário será a insubordinação, pulsão de vida. Sophia de Mello Breyner Andresen tem aquele verso, Não servirei senhor que possa morrer. O meu horror à idolatria é o horror à subserviência, aos venerados em altar da literatura: não servirei senhor que me possa matar. Idólatras são tudo o que um aumentador de cabeças como Herberto não precisa, potência insubordinada ao tempo, e ao seu derradeiro julgamento.

7. Entre os poetas da sessão pré-jogo, não havia veneráveis. Naquele arco que vai dos gregos a Adília Lopes seriam quase todos pós-Adília. Falta de solenidade não é falta de ritual, nem de sagrado, como sabe quem tenha vivido a sério um Carnaval. É só uma espécie de desassombro, de riso na cara do rei que vai nu. E enquanto os poetas rirem na cara do rei que vai nu ainda cá estamos, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, luta de titãs com a morte.

8. Raul Mourão, artista brasileiro que mencionei na semana passada, tem esta frase numa peça: Poesia come tudo. Índios disseram isso de outra maneira, Oswald de Andrade disse isso de outra maneira, o Brasil diz isso ao mundo embora ouça várias outras coisas em outras direcções. O que o Brasil diz não coincide com o que o Brasil ouve. Pois sim, poesia come tudo, de agriões a rilke shakes (para aludir a uma poeta “parente” de Adília Lopes, a brasileira Angélica Freitas que hoje deve ter acordado no Porto, se virem uma gaúcha de óculos vermelhos, é ela). Mas onde eu queria chegar era a isto, se a poesia come tudo é o tomba-gigantes da morte.

9. Foi na madrugada desse domingo dos poemas e do jogo de Portugal que morreu o Miguel Gaspar. Não trabalhei de perto com ele enquanto editor do Mundo, e na fase em que integrou a direcção do PÚBLICO estivemos em pólos diferentes. A imagem que guardo é bem anterior, a do compincha do jornal rival, quando passámos dias a cobrir a Bienal do Rio de Janeiro, ele para o Diário de Notícias, eu para o PÚBLICO, ele sempre mais rápido, eu sempre atrasando o fecho, escrevendo textos lado a lado e divertindo-nos o resto do tempo. Passaram exactamente 15 anos até à última vez que o Miguel me escreveu no Facebook, já eu estava aqui no Alentejo, uma mensagem compincha como um arco no tempo, por cima de toda a usura. Ele disse que estava feliz e eu sorri.

MAM SP

Esse espinho no Verão – Alexandra Lucas Coelho

Na coluna da Alexandra Lucas Coelho que saiu hoje n’O Público ela comenta nosso encontro por acaso da semana passada. Fala também do Proximo Futuro, de indiozinhso pelados, javalis africanos, Brás Cubas, as guerras dos jornalismo de hoje, aranhas e lagartos etc

segue o texto:

Esse espinho no Verão

1. Escrevo ao lado de uma aranha verde-lima. Está pendurada na ameixoeira à sombra da qual escrevo. Primeiro, de cabeça para cima, desceu a um palmo do meu ombro. Depois, de cabeça para baixo, desatou a subir como um micropolvo, toda cabeça e tentáculos. Eu e uma aranha alpinista nos 35 graus do quintal, nem uma aragem que agite a recta dela. Alguém em linha recta nesta casa.

2. Voltar a casa nos 35 graus do Alentejo: passagem entre o sol e o interior de uma bilha. Está tanto calor como há seis meses no Rio de Janeiro, com a diferença de que no Rio as paredes não são passagens secretas. É uma diferença decisiva, acho que até acima dos 40 vai ser tranquilo, com excepção do quintal, no auge da maturação acelerada. Uma semana fora e já há ameixas do tamanho de ameixas, algumas já rosadas, uma tão precoce que caiu roxa no chão. Dióspiros, só perto do Outono, mas aquilo que era um botão agora é um bolbo, verde como a aranha. E o vaso da hortelã, devastado em chás diários, explodiu numa copa.

3. Um pequeno índio, totalmente nu, nem tanga nem nada, veio pela selva em S para não pisar as couves, as alfaces, tudo aquilo que os humanos tentam comer antes dos caracóis. Era o meu vizinho Vasco, que continua com sete anos. Já não o via há uma semana, o tempo em que dormi no Porto e as ameixas incharam. Atámos juntos a rede carioca, o Vasco saltou lá para dentro e deu-me as novidades: vinha aí um porco-espinho africano. Ele tinha apresentado várias hipóteses aos pais, incluindo um lagarto espinhoso e um porco-espinho africano, e a mãe, segundo ele, escolhera o porco-espinho africano. Eu não sabia que os porcos-espinhos variavam conforme os continentes e também nunca tinha ouvido falar de um lagarto espinhoso. Parece que por baixo dos espinhos tem um sensor de água, então será possível andar pelas selvas com ele, tipo varinha de vedor, ou o Vasco já estava a falar de outro lagarto e eu confundi, mas definitivamente falou de um lagarto que encontra água. Muita sorte voltar a casa e ter um índio que multiplica a nossa cabeça, género fissão nuclear. Por baixo desse espinho no Verão haverá água, quem sabe afinal não morreremos.

4. À noite ficou aquele luarão, terão visto, hemisfério norte, hemisfério sul. O meu quintal estava um pé cá, outro lá, a minha irmã em visita sentiu-se no jardim do Cosme Velho onde morei. Trazia-me o seu índio de dois meses, um budista que olha para o mundo com pernas em flor-de-lótus, um braço atrás da cabeça. Aos dois meses tanto faz se é dia ou noite, o tempo é um nirvana. O indizionho budista dormia, acordou, comeu, dormiu, nu como um índio de tanga amarela. Primeira viagem, o Alentejo.

5. O que toca de sinos nesta terra. Uma amiga minhota a quem há tempos falei dos sinos estranhou, se ainda fosse no Minho. Pois o meu Alentejo é um lugar em que a CDU tem mais de metade dos votos mas as igrejas fazem campeonatos de sinos. Hoje, que é domingo, acordei às oito e meia da manhã com aquelas badaladas que não são horas, disparam num contínuo. Entraram pelo meu sonho, e acordei sem saber se era morto, se era fogo, se era o rei, porque ainda estávamos no século XIX. Essa parte do século XIX há-de ser porque adormeci em cima de Brás Cubas, o mais célebre defunto da literatura brasileira.

6. Ora enquanto eu convivia com Brás Cubas, aí pelas quatro e tal da manhã, um seu compatriota mas nosso contemporâneo, o artista brasileiro Raul Mourão mandou um mail a perguntar por onde andava eu. Às seis e tal mandou outro mail porque acabara naquele instante de topar com um acaso: a crónica anterior a esta, chamada O Plano e o Acaso. Enviava-me em attach um vídeo seu de 2009, chamado Plano/Acaso. Não tínhamos qualquer contacto há pelo menos um ano, se não dois, e duas horas depois de me escrever aparece-lhe um texto meu com um título paralelo a uma peça sua. Li os mails depois de acordar com os sinos, e vi o vídeo, de que nunca nem ouvira falar: uma câmara vai descendo de elevador num edifício-garagem do Centro do Rio de Janeiro, a luz está do lado direito, cada vez menos, até às trevas, mas antes há um momento em que vêm pássaros pousar no parapeito. Quando lerem isto o Raul terá inaugurado uma exposição no festival Próximo Futuro, na Gulbenkian, em Lisboa, fica de convite.

7. Outras duas coisas meio conterrâneas de Brás Cubas terão acabado de passar pela Gulbenkian quando lerem isto: Carmen Miranda pelo Real Combo Lisbonense (RCL) e Angélica Freitas por Angélica Freitas. Esta Carmen/RCL vai-se fazer à estrada, até chegar mesmo a Várzea de Ovelha, lugar de onde foi levada com meses, lá nas redondezas de Marco de Canaveses, será questão de estar atento. Quanto a Angélica, que agitou um Rilke Shake na poesia brasileira, ainda estará hoje a ler em Lisboa (Guilherme Cossoul, 19h30).

8. E a Copa? Fiz Porto-Lisboa no dia da estreia. Vi o jogo num sotão com feijoada portuguesa, a melhor de que me lembro em anos recentes. A maioria dos comensais eram portugueses, mas havia torcedores de França, Perú, Guatemala, Brasil e Croácia, a brasileira a fazer caipirinhas de tangerina com gengibre, o croata a fazer mexilhões ultrapicantes, os melhores de que me lembro, ponto. Sendo que o croata era o homem da casa mais parecido com um brasileiro (ou um paquistanês, ou um turco, alguém escuro). Também havia um indiozinho igual ao principezinho e uma banda indie de raparigas no piso de baixo. A única portuguesa torcedora pela Croácia indignava-se com o aparente facto de o Brasil ter de ganhar para a revolução não estalar na rua.

9. A propósito de revolução, eu voltara do Porto com a notícia do despedimento de mais dezenas e dezenas de jornalistas, incluindo o João Paulo Baltazar. Somos da mesma turma na faculdade, exactamente da mesma geração, aquela em que o jornalismo teve mais meios do que nunca para cobrir uma guerra, e aquela que para fazer jornalismo agora tem de estar em guerra.

10. Já não sei da aranha que sobe em linha recta, nem estou já no quintal, quente demais. Hora da sesta para bichos e índios em geral. Às 17h30 os sinos dispararam outra vez, por cima de um galo perdido nas horas. Talvez sejam os bárbaros.

Vancouver Biennale

O Plano e o Acaso – Alexandra Lucas Coelho

Eu conheci a jornalista e escritora Alexandra Lucas Coelho anos atrás no Rio de Janeiro em uma festa. Ela estava de mudança para o Rio, seria em breve a correspondente do jornal O Publico na cidade dita maravilhosa. Conversamos bastante nesse primeiro encontro sobre o Rio, seus artistas e outras muitas coisas. Dias depois ela fez uma longa entrevista no meu atelie da Rua Joaquim Silva na Lapa. A matéria saiu nO Público e eu repliquei aqui no blog. A partir daquele momento passei a acompanhar a produção de Alexandra e me tornei um grande fã da jornalista e do seu poderoso texto.

Agora estou cá em Lisboa (ela não mora mais no Rio) e ontem pensei que gostaria de encontrá-la e convidá-la para a exposição da próxima sexta etc. Pensei também em colocar um texto novo dela aqui no blog. Então mandei-lhe um email as 6 da manhã e o email voltou com uma mensagem automatica. Resolvo entrar no Publico para ver se acho algum texto dela mas acabo me perdendo entre as noticias do dia e uma quase xará Alexandra Prado Coelho. Com a cabeça confusa de sono e jetleg me deparo com uma chamada “noticias recentes; post de 00h00 intitulado O Plano e o Acaso”. PQP o que é isso? Assustado com a coincidência clico e vou cair no texto da Alexandra Lucas Coelho. Parece mentira mas não é.

O Acaso é assim > Eu procurando por ela e ela escrevendo um texto com o titulo do meu vídeo de 2009. Segue o texto dela e o meu vídeo também.

O PLANO E O ACASO por ALEXANDRA LUCAS COELHO

1. O plano era dormir no Porto três noites, de quinta a domingo. Já chovera e o céu ameaçava mais, talvez até ao fim, então botas, gabardine, biquíni. O biquíni é a esperança que ficou na caixa de Pandora, ou só a falta que a água faz. De repente, ao fim de dois meses na minha toca alentejana, vi aquilo que faltava. Lisboa é uma cidade flutuante. Em Jerusalém, o que falta em água sobra em fé, salva que o mar está perto. No Rio de Janeiro, a Lagoa estava a duas paragens de autocarro e na chuva era a Amazónia. Em compensação, no meu Alentejo sem água não há turismo. Difícil ter água e não ter turistas, equação que já nem se põe em Lisboa, cada vez mais bonita para quem vem de fora. Idem para o Porto, pelo menos chegando assim na primeira quinta-feira de Junho, em plena tomada espanhola: dava para ver todo o Primavera Sound e ir derrubar a monarquia.

2. No primeiro concerto do Primavera, bem dia claro, talvez fôssemos mais americanos que ibéricos. Rodrigo Amarante tocou o seu Cavalo tão sorridente como Johnny Guitar, se Johnny Guitar fosse do sertão. Cavalo faz-me pensar num Brasil filmado por Nicholas Ray. Lá para o fim vem, e veio, o meu verso favorito, fera dos palácios, peste dos jardins, que na boca de um carioca acaba járrdjinsshh. Era como espalhar pelo Parque da Cidade o que tenho no ouvido há semanas. O plano do Porto começara em Rodrigo Amarante, e o acaso foi ter encontrado na relva o Luca Argel, poeta da Tijuca que eu não via desde a minha casa no Rio de Janeiro, e agora mora no Porto, aliás ia lançar um livro no sábado.

3. Ainda quinta, já lua alta, Caetano Veloso e o trio eléctrico da Banda Cê soltaram o Abraçaço na encosta do palco principal, álbum de uma solidão colectiva, atravessado por um arrepio (e o lugar mais frio do Rio é o meu quarto). Caetano pós-caracóis, pós-tanga, um senhor de cabelo liso, camisa branca, mas pronto a deitar-se no chão, cantar desde que o samba é samba: Existe alguém aqui / fundo no fundo de você / de mim / que grita para quem quiser ouvir / quando canta assim: / eta / eta, eta, eta!Entrou e saiu amado, uma plateia de barbas e flores como na tropicália, só que já sabendo do que o mundo não foi capaz. Não sei se é a melhor geração de sempre, mas será a mais bonita, e com certeza a primeira em que um rapaz dorme em casa dos pais com a namorada que antes dele tinha uma namorada.

4. Sexta de manhã era o temporal, rajadas, dilúvio. Apanhei o metro, que em Lisboa seria um eléctrico, saí em São Bento, desci a Rua das Flores, agora sem carros, com cafés de degustação e gente nórdica. Agora, quer dizer, desde a última vez que desci a Rua das Flores, ou seja, há anos. Mas, sim, do lado esquerdo de quem desce mantinha-se o alfarrabista do meu plano, como um parêntesis no meio de 2014: silencioso, vazio, numa semiobscuridade em que apenas a primeira sala estava iluminada: nos fundos e escada acima, escada abaixo, luzes apagadas por contenção. Há no Porto antigo algo de lacónico que é a derradeira elegância, no limiar entre a sensatez e o mistério.

5. Os dois livros do meu plano, reservados há um mês, esperavam intactos, capa de couro carmim, estrofes que talvez ninguém tenha folheado desde 1870, tendo em conta que o autor é daqueles com que o tempo foi justo, pouco lido então, agora nada. Mas escada acima, escada abaixo, acesas as luzes à vez, havia muito acaso em pequenas pilhas atadas com cordel, autor ou tema manuscritos num cartão, sem nenhum pó.

6. Desci com uma pilha nova, uns daqui, outros dacolá, até ao balcão. O único cliente era um cavalheiro de sobretudo e gravata, cabeleira para trás como no cinema mudo, que cavaqueava com os dois anfitriões. Ora um dos acasos que eu trazia vinha de folhas soltas, o que levou um dos anfitriões a revelar-se restaurador na hora: pincel e cola branca, cartão para nova lombada, forro de papel vegetal. O cavalheiro seguia o acontecimento com o vagar de quem já fintou a morte. Quer ver uma coisa bonita?, perguntou, abrindo uma pasta de couro de onde tirou a carta de um Wellington que falava em Tomaz de Mello Breyner. Ah, o avô de Sophia?, perguntei. Médico da corte, confirmou ele, e passou a narrar a autópsia de D. Carlos depois do regicídio. Sob as mãos tinha uma pilha de livros, depreendi que de uma vasta biblioteca, porque me disse que já não comprava nada, apenas vendia quando precisava de dinheiro, e disse-o tão naturalmente como os anfitriões haviam dito que a luz apagada era por causa da crise. Estava com 85 anos, já ia a prole em não sei quantos bisnetos, só faltava algum interessado em livros.

7. Subi pela Rua dos Caldeireiros. Paredes grossas de granito, janelas de guilhotina, a Adega Vila Meã, só razões para morar no Porto. A construção é sólida, come-se bem, é mais barato. Os estrangeiros devem concordar, porque só me cruzei com estrangeiros até aos Clérigos.

8. Luca, o amigo carioca, mandara uma mensagem com as coordenadas do lançamento. Então, sábado à noite, deixei o Parque da Cidade de fitas atadas no pulso como uma presidiária e atravessei a cidade até à Rua do Rosário, onde estaria um tal Gato Vadio. Estava mesmo, e com muitos livros de Alberto Pimenta logo à entrada. Pimenta, fanzines, combate, uma parede de belas ondas vermelhas, um frasco de belas bolachas de chocolate, q.b. de mesas e sofás, ao fundo um jardim, e entre o jardim e as bolachas um rapaz de barba que por acaso entrara porque era amigo da casa, por acaso encontrara Luca que por acaso já conhecia, por acaso ficara para o lançamento, por acaso era agricultor biológico, por acaso já ouvira falar no meu amigo agricultor do Alentejo, de onde eu saíra para por acaso encontrar Luca no concerto do Rodrigo Amarante, que por acaso era o que se ouvia agora no Gato Vadio. Há um biofísico, Stefan Klein, que escreveu um livro sobre o acaso, disse-me este rapaz. De resto, falámos sobre a proximidade entre quem planta e quem come, o cheiro da terra quando não se vive num apartamento, e calámo-nos para ouvir Luca.

9. Ele sentou-se com uma guitarra eléctrica, computador à mão, um link da Net projectado na parede,olivrodereclamacoes.tumblr.com: cada filme um poema, cada poema uma canção. Então Luca cantava o que tinha escrito e na parede apareciam os filmes feitos para cada texto (uns dele, outros de uma estudante de cinema galega, que também mora no Porto). Eu nunca tinha visto um lançamento em forma de cinema cantado, concerto filmado, livro de música. Seja como for, é para circular pelos becos. Venham daí, gatos vadios.

10. Luca é ainda aquele cara de espessa barba ruiva ao centro da roda de samba acabada de nascer na cave do Café Ceuta. Num dos intervalos, contou-me que caminha no Porto como em cidade pequena, sem quase tomar transporte. Mas tem 26 anos, boa idade para derrubar a monarquia ainda que ela se chame república brasileira, quer dizer, estar lá, no olho do cavalo, no transe da rua. Passava da uma da manhã, noitada de cariocas, baianos, tantos deles músicos, uma aniversariante de samba no pé, dançarinos de forró, curiosos, pára-quedistas, tudo isso entre o palco e as mesas de snooker, que no Rio se chama sinuca. Era como um bairro extra do Rio ali por cima dos Aliados, de segunda para terça. E ainda aqui estou.

Plano Acaso from Raul Mourão on Vimeo.

Arriving Late to the Party, but Dancing on All the Clichés By HOLLAND COTTER

Our big museums were built by businessmen, and significant changes are usually about making money. In these days of international markets and a cosmopolitan tourist flow, it pays for Western Modernist strongholds to look culturally embracing. This helps explain the Guggenheim’s UBS MAP Global Art Initiative, a three-phase collecting venture that finds the museum buying and showing the kinds of work it has paid little attention to in the past.

The first of the initiative’s three exhibitions, devoted to art from South and Southeast Asia, took place last year. The third, of work from the Middle East and North Africa, comes in 2015. The middle show, “Under the Same Sun: Art From Latin America Today,” is on view now, tucked away in odd-shaped annex galleries on two levels. With 50 works, it’s fairly small — the map initiative cannot be accused of overreaching — but it has substantial material and begins to fill in a gap created since the museum stopped taking a focused interest in Latin American art in the 1960s.

And where do you enter a conversation when you’re late to the party? Almost anywhere will do, though the curator in charge of this exhibition, Pablo León de la Barra, has wisely chosen to backtrack a bit in history, to the early 1970s and a Conceptual piece from that time by the Puerto Rican-born Rafael Ferrer.

Mr. Ferrer, a New York resident for decades, and best known now as a painter, has always been a mordant critic of the art establishment’s ethnic exclusions. In 1971 he created a text piece consisting of the single word Artforhum, which is both a play on the name of a mainstream magazine and a question, “Art for whom?” Plastered across a Guggenheim ramp, the same distrusting query is as pertinent now as it was back then.

A number of Latin American artists made their way north in the 1970s and ‘80s, some escaping political dangers at home. Paulo Bruscky, harassed by the military dictatorship in Brazil for his deft, teasing interventions into everyday life, continued his light-touch art here. In New York in 1981, and in collaboration with a fellow artist, Daniel Santiago, who remained in Brazil, he placed an advertisement in The Village Voice proposing an “air art” piece that would soak clouds in the Manhattan sky with color.

A few years earlier, the exuberant Argentine artist Marta Minujín had approached the McDonald’s Corporation about bankrolling a New York project: She wanted to build a reclining model of the Statue of Liberty and grill burgers on it — using flamethrowers for heat — in Battery Park. (McDonald’s said no, with thanks.) In 1987 a proposal made to the Public Art Fund by Alfredo Jaar, from Chile, was a success. His 42-second electronic animation, “A Logo for America” — which graphically illustrates the fact that America refers to two continents, not one — appeared, billboard size, in Times Square that year and will be replayed there this August.

Another Chilean, Juan Downey (1940-93), put down permanent roots in New York but kept his sights turned southward. Over several years, he traveled to Mexico, Guatemala and Peru to videotape indigenous cultures. In 1979 he lived for seven months in the Amazon rain forest with the Yanomami people of Venezuela, filming them and encouraging them to film themselves. The resulting work, “The Circles of Fire,” is a centerpiece of the Guggenheim show.

Raimond Chaves (from Bogotá) and Gilda Mantilla (from Los Angeles) have compiled an archive of invented exotic cultures by making carbon-copy drawings of documents found in ethnological libraries in Peru. Mariana Castillo Deball — born in Mexico, living in Europe — layers and elaborates history in her sculptures, which are inspired by 19th-century casts of Mayan art, now lost, made by the British anthropologist Alfred Maudslay.

Finally, Jonathas de Andrade, in a room-size installation called “Posters for the Museum of the Northeastern Man,” parodies a specific 1970s ethnographic museum in northern Brazil. The museum sorts out a racial history of the region in terms of neat, and value-laden, strains of DNA: indigenous, African and European. The photographs of contemporary men from the region in Mr. de Andrade’s “promotional” posters simultaneously confound the idea of fixed ethnic identity and reinforce “male” as a stereotype.

‘Homeless Lamp, the Juice Sucker’

Excerpt from a video of a performance by the artist Iván Navarro and his flourescent light bulb sculpture on the streets of Chelsea.

Latin America itself has long been viewed, from the outside, through clichés, and artists are clever at shooting them down. Tropical wilderness? In a piece called “Walk,” by the Cuban artist Wilfredo Prieto, untamed nature is a single tropical plant to be trundled around in a wheelbarrow. Postcard-perfect Eden? In a travelogue-style video, Mario García Torres speculates as to why the revered Mexican landscape painter Gerardo Murillo (1875-1964), who signed his work Dr. Atl, made the area around Guadalajara look so romantically lush. Was he, perhaps, trying to lure foreign investors to the area? (The Guggenheim once considered building a Guadalajara franchise.)

Lush implies fertile, which can translate as primitive, and the Brazilian artist Erika Verzutti packs all these associations into sculptures made from cast-bronze guavas and bananas. Sort of figurative, sort of abstract, her work is like European Modernism that’s been tickled, taffy-pulled and generally messed around with, as is true of a lot of other work here.

Damián Ortega constructs crisp, classic modular sculpture entirely from tortillas. Carlos Amorales both bows to and amplifies Alexander Calder in a percussive mobile made from metal cymbals. The dozens of geometrically cut sheets of colored plastic in an installation by Amalia Pica are ostensibly a study in Modernist harmony. But, scheduled to be rearranged and reshuffled during the course of the show, they seem to be as much about randomness as about order.

Interrupted order carries political implications, and in nearly every work in this show, there’s a critical pulse beating, sometimes hard. Carlos Motta’s takeaway printed poster titled “Brief History of U.S. Interventions in Latin America Since 1946” delivers exactly what it promises and makes for brutal reading. In a video of a 2009 performance in Havana, Tania Bruguera flouts government censorship by inviting people to stand at a podium and, for one minute, say what they want. If, however, speakers exceed the minute limit, she calls on a pair of uniformed “soldiers” to yank them away from the mike.

Ms. Bruguera has a gift for combining risk and absurdity. So does Javier Téllez, in a video titled “One Flew Over the Void (Bala Perdida).” Shot on the Tijuana side of the Mexican-United States border, the film captures a staged carnival that doubles as an immigrant protest and culminates with a stuntman’s being shot from a cannon over the border wall.

Most of the cast is made up of patients from a local psychiatric hospital. Mr. Téllez’s parents were both psychiatrists; as a child in Venezuela, he visited hospitals with them. And people with mental or physical handicaps appear often in his films. Some viewers have a problem with this, and the very evident disabilities put you on the alert for exploitation. This ethical tension can make the videos hard to watch, but it’s also part of what makes them effective — moving and troubling — because it won’t let you relax.

Unrelaxed is an accurate description of the show as a whole, which, though visually low key, has lots of movement, real and potential. In an installation called “Art History Lesson No. 6,” by Luis Camnitzer, 10 self-run slide projectors flash empty rectangles of light onto the galleries’ walls, as if waiting for images to materialize. A sculpture by Iván Navarro, “Homeless Lamp, the Juice Sucker,” in the shape of a shopping cart made from white fluorescent tubing, generates a blinding glow. But it was meant to be mobile. When it was new in 2005, the artist, like a homeless Diogenes, pushed it through the streets of Chelsea, searching, mostly in vain, for public sources of electrical power.

Most restless of all is the definition of “Latin American art.” It would require a very much larger show than this one to begin to gauge its permutations. And larger, of course, is the goal. Whether Mr. de la Barra will stay on after the exhibition finishes its run is uncertain; technically, he was hired just for this project, but maybe this could change.

What shouldn’t change is the curatorial energy, however low key, that’s been set in motion. Yes, our big museums are embracing a wider world late, and for dubious reasons. But late is better than never. And in enlightened hands, wrong reasons can be made right.

Under the Same Sun: Art from Latin America Today

Under the Same Sun: Art from Latin America Today reconsiders the state of contemporary art in Latin America, investigating the creative responses of artists to complex, shared realities that have been influenced by colonial and modern histories, repressive governments, economic crises, and social inequality, as well as by concurrent periods of regional economic wealth, development, and progress. The exhibition presents contemporary artistic responses to the past and present that are inscribed within this highly nuanced situation, exploring the assertions of alternative futures.

Organized by Pablo León de la Barra, Guggenheim UBS MAP Curator, Latin America, Under the Same Sun features works by 40 artists and collaborative duos from 15 countries. The artworks are organized around five themes: “Conceptualism and its Legacies,” “Tropicologies,” “Political Activism,” “Modernism and its Failures,” and “Participation/Emancipation.”

Under the Same Sun: Art from Latin America Today is the second of three exhibitions that form part of the Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative. Following its presentation in New York, the exhibition will travel to two additional international venues. The artworks in the exhibition, along with others acquired as part of the initiative, will become part of the Guggenheim’s permanent collection under the auspices of the Guggenheim UBS MAP Purchase Fund.

![Marcia Xavier_Abertura 2 de agosto [Opening August 2]](https://archive.raulmourao.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/Marcia-Xavier_Abertura-2-de-agosto-Opening-August-21-269x1024.jpg)