Muscle Shoals Trailer

Hourglass # Rodrigo Amarante

Dj Surpresinha mandou o clipe excelente da minha música predileta do album CAVALO. Dirigido pelo próprio Rodrigo em parceria com Illum Kolla e com a edição da nossa Marcela Amarante. Valeu Surpresas!

Hourglass from Rodrigo Amarante on Vimeo.

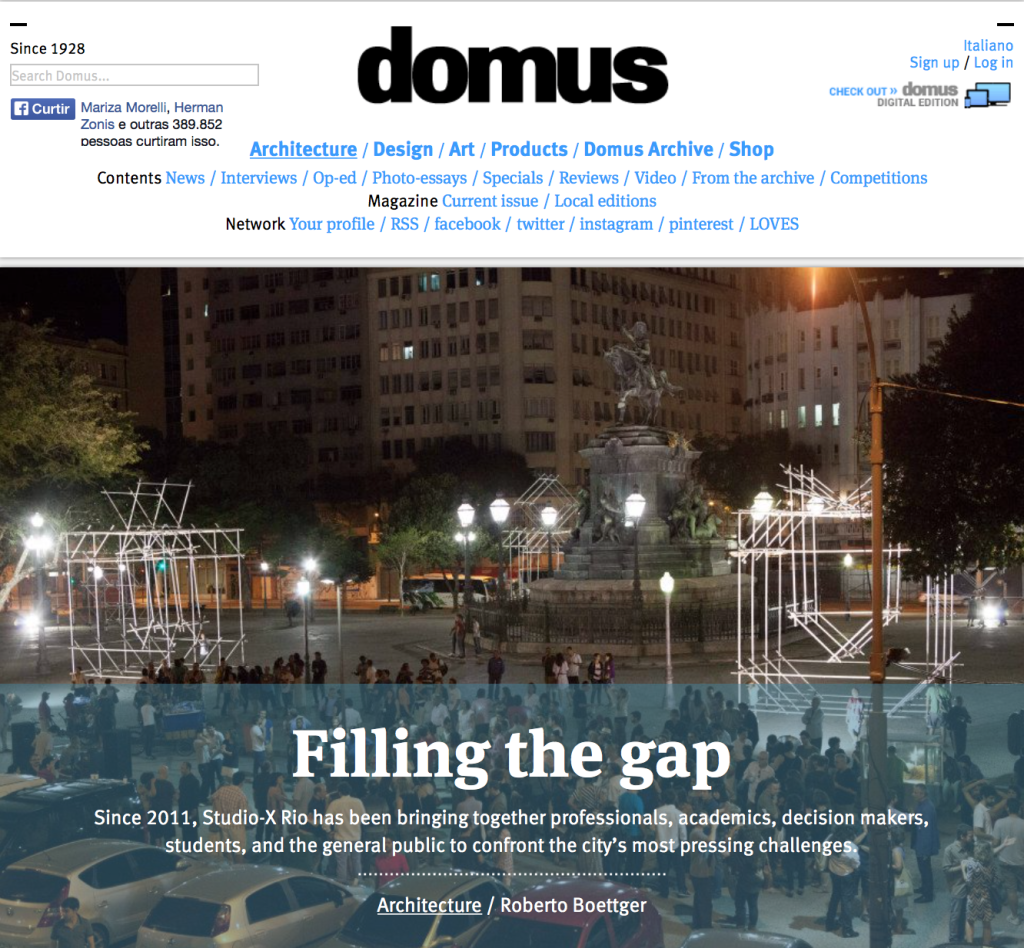

studioX na domus

- When eyes turn to Rio de Janeiro, and the rest of Brazil, in light of an increasingly stable economical and political powerhouse, the opening of a new market for architecture becomes a possibility for an international audience. However, things don’t change so dramatically from one day to the next. Architects in the city have long been struggling in the shadows of stylistic nostalgia, hampered by archaic planning policies, lack of institutional initiatives and bureaucratic innovation. At a time when these two presents must be reconciled into a single future, the gap in the architecture discourse becomes apparent. Slowly filling this gap with a much-needed critical platform is Studio-X Rio, a satellite project of Columbia University’s Graduate School of Architecture, Planning, and Preservation (GSAPP).

Top: Raul Mourão’s series of kinetic sculptures spill onto the adjacent Tiradentes Square, further entangling urban space and architecture forum. Above: Students from Columbia University’s GSAPP discuss proposals for the city

“Brazil is the future of urban transformations”, Mark Wigley, dean of the GSAPP, tells a local newspaper. It is with such grand visions that since 2011 Studio-X Rio has been bringing together professionals, academics, decision makers, students, and the general public to confront the city’s most pressing challenges. Located in a refurbished historic building in Rio’s downtown area, the heart of the city’s World Cup and Olympic-inspired urban renewal, it is interested in the role of cross-cultural, cross-disciplinary, and cross-continental exchanges in the urban transformation of the city — and other cities in Brazil and Latin America.

Work produced by students from the GSAPP is exhibited to the public

For director Pedro Rivera, “it’s vital that communities perceive Studio-X as an open space where they can actively and meaningfully participate, so every activity at Studio-X Rio is free and open to the public”. These participations take the form of exhibitions, workshops, book launches, research and exchange of experience. Wigley believes this model represents a new form of acting upon the city. Before, research was concentrated inside the academic departments of universities and now this practice starts to expand onto the streets, making the city the biggest laboratory.

One of the recent events on the agenda of Studio-X Rio was a panel on “inclusive urbanism”, focusing on favelaupgrades and compensatory damages for garbage pickers. Panelists included a planner from the federal government’s Growth Acceleration Program (PAC), a Rocinha Favela resident, a Columbia student studying the Jardim Gramacho landfill closure, and a representative from the investment bank Caixa Econômica Federal. Rio de Janeiro, like London’s Olympic preparations for 2012, is using its sports mega events to rejuvenate run down and neglected areas of the city. These developments, however, have stirred an opposition which points out the lack of participatory planning and disregard for the history and culture of local inhabitants.

Columbia University’s satellite project Studio-X Rio is located in a refurbished historic building in Rio de Janeiro’s downtown area

The lecture series entitled Nova Arquitetura Carioca[“New Architecture from Rio de Janeiro”] gives the stage for local architectural practices to bring their voices out to a wider audience. Recent speakers have included Carla Juaçaba, architect of the Rio+20 pavilion for the UN conference on sustainability, and Bernardo Jacobsen, architect of the newly inaugurated Museu de Arte do Rio [“Rio Art Museum”]. This is a welcome opportunity for younger architects, who have great difficulty in entering a market dominated by real estate.

Prominent international figures are also continuously brought into the scene. Some of these have included Caroline Bos (UN Studio), Djamel Klouche (l’AUC), Francine Houben (Mecanoo), Willem Jan Neutelings (Neutelings & Riedijk), Irma van Oort (KCAP), Juan Herreros, and Jüergen Mayer. By connecting people and ideas into a global network, building unprecedented bridges of knowledge-sharing, these events have an impact on the approaches and technologies that local architects use to solve the challenges of the profession.

Students from the GSAPP and Rio’s CAU PUC collaborate on an installation

Studio-X Rio’s gallery spaces constantly host exhibitions, always accessible to the public during the daytime. At times these events spill onto the adjacent Tiradentes Square, further entangling urban space and architecture forum. An example is artist Raul Mourão’s series of kinetic sculptures, which makes reference to the dismantled fences from the square and from across various public spaces in Rio.

The academic activities are not limited to Columbia University and the GSAPP studios. Other architecture schools like Rio’s FAU UFRJ, PUC Rio, ENSA-Versailles and ETH Zurich have also been engaged with Studio-X Rio. These intra-institutional studios present an opportunity for students and academics from diverse backgrounds to participate in the resolution of questions, exchange and test of ideas about the city.

Local architects Bernardo Jacobsen, Guilherme Lassance, Pedro Varella and Carla Juaçaba discuss their recent projects in the lecture series Nova Arquitetura Carioca [“New Architecture from Rio de Janeiro”]

Mark Wigley is not wrong to be over optimistic about the potential of such a platform. In the Netherlands, for instance, the institutions that eventually merged into The Netherlands Architecture Institute (NAi), sought, in the 1980s, to bring trend-setting architects and critics from abroad to produce solutions to specific Dutch case studies. The result was a generation of Dutch architects and students who could deal with concrete problems at the high-level of international standards. A more recent case is the Danish Architecture Centre (DAC), which, by carrying out Denmark’s national architectural policy of 2007, has not only been playing a primary role in the success of contemporary young Danish architects but has also greatly increased public interest in architecture.

Caroline Bos of UNStudio was part of the lecture series Panorama da Arquitetura Holandesa [“Panorama on Dutch Architecture”]

Studio-X Rio is not to the same magnitude as these governmental institutions, for it functions first and foremost as an academic forum. However, it has been making up for some of the slowness of Rio institutions that should be functioning at these standards. While the Rio de Janeiro branch of Instituto de Arquitetos do Brasil [“Brazilian Institute of Architects”] and the Conselho de Arquitetura e Urbanismo [“Council of Architecture and Urbanism”] provide, to a certain degree, activities and events, they fail to inspire initiatives on local, national and global levels to promote and include the participation of the many parties involved in architecture and construction, both private and public. It is in these fertile grounds that Studio-X Rio has been finding its way and, in the process, defining itself.

Exhibition “São Casas” by artist Luiza Baldan

It has become clear that the architecture discipline is demanding a new melody from the city of samba, both from a restless local young generation and from an eager foreign audience. In the fashion of a traditional samba circle (roda de samba), the solution for the complexities of today’s metropolitan Rio are perhaps to be found in the harmonic composition of an interdisciplinary arrangement. Studio-X Rio has become a hothouse for this type of debate, acting as a creative voice in the city, encouraging intelligent thinking and ultimately demonstrating new possibilities within Rio’s rich cultural fabric at a time of great change. Roberto Costa, architect

Panel on “inclusive urbanism”, focusing on favela upgrades and compensatory damages for garbage pickers

Panel on “inclusive urbanism”, focusing on favela upgrades and compensatory damages for garbage pickers

Blank City Official Trailer

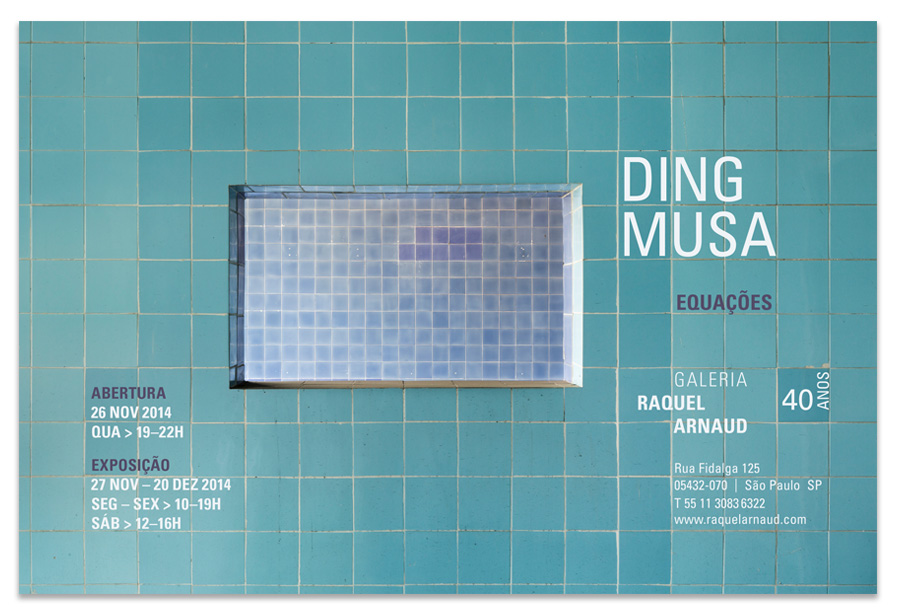

Ding Musa @ Raquel Arnaud

Entrevista > Felipe Scovino > Arquivo Contemporâneo

O professor e curador Felipe Scovino me entrevistou no ateliê da Rua Joaquim Silva na Lapa em fevereiro de 2009 em duas manhãs consecutivas para o seu livro Arquivo Contemporâneo (editora 7 Letras). Ontem reli a entrevista e resolvi publicá-la aqui no b®og inserindo imagens de algumas obras mencionadas. Segue a dita cuja.

Felipe Scovino – Como você analisa as transformações do objeto artístico no percurso entre a geração de artistas que iniciou sua produção após a dissolução do grupo neoconcreto e a recente produção plástica brasileira? Como você situa o seu trabalho nesse atravessamento?

raul mourão – Eu não conheço muito sobre a história do objeto de arte, minha formação é desorganizada e caótica. Estudei dois anos de comunicação, seis meses de economia e dois anos e meio de arquitetura. Passei uns três anos frequentando vários cursos na Escola de Artes Visuais do Parque Lage – aonde cheguei acidentalmente – e assisti a algumas aulas do Ronaldo Brito na Unirio. Passei muitas horas na biblioteca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ) lendo e vendo imagens. Uma obra do Luciano Fabro teve uma especial importância para que eu viesse a me interessar por arte. Antes de chegar à arte brasileira, vi muito Picasso, Cézanne, arte povera, Joseph Beuys, Andy Warhol, Jackson Pollock, Willem de Kooning. O que sinto é que existe uma potência da visualidade que começou no neoconcretismo, percorreu as décadas de 1960 a 1990 e chegou à novíssima geração. E essa potência tem a ver com o Brasil. Ela foi inventada em um dado momento pelo neoconcretismo, que estava conectado com outra produção, de outro lugar, e achou aquela potência vibrante. Aqueles artistas entendiam aquilo, queriam falar aquela língua, tocar aquele som que estava sendo tocado em outro lugar. Vou dar algumas voltas aqui. Depois dará trabalho para tentarmos extrair alguma coisa dessa resposta, mas talvez seja assim o tempo inteiro a nossa conversa. As artes visuais são lidas como coisas estranhas que não são entendidas pela maioria; são combatidas por jornalistas e desprezadas pelo governo; não possuem institucionalmente um lugar; e lidam, portanto, com a dificuldade de se afirmar e com a fragilidade na sua estrutura. Esta advém de ela não ser um bem cultural da nação, de não sabermos quem é Hélio Oiticica ou Amilcar de Castro, apesar de a cultura brasileira ser absolutamente poderosa e reconhecida em diversas áreas: música, literatura, cinema, arqui- tetura, teatro, dança. Cada um desses campos da atuação do pensamento humano e poético, que compõem a cultura, já tiveram seu grande momento na história do país desde o século passado até agora. Em algum momento a arquitetura brasileira foi excelente. não o tempo inteiro. Pela mesma situação passaram as artes visuais. Mas desse período que você mencionou, as artes visuais cada vez vêm se mostrando mais maduras e, portanto, não são mais um truque. Não é um grupo de amigos isolados que efetivou alguma ação, mas uma pequena história composta por pessoas que aprenderam a olhar coisas, a vida, o Brasil, entre outras coisas, porque tiveram contato com as obras de Amilcar de Castro, Iole de Freitas, Carlos Vergara e Aluísio Carvão. Antonio Dias, Waltercio Caldas e Tunga são figuras fundamentais na minha formação. Não é apenas a construção de uma história, mas também a conexão e o diálogo criado entre estas obras e esses autores.

FS – Você não acha que existe uma linha mestra de pensamento plástico que atravessa as artes visuais brasileiras durante o século XX, mais notadamente na sua segunda metade, que seria o construtivismo? Uma pesquisa que atravessará o trabalho de Waltercio Caldas, Antonio Dias e chegará à sua pesquisa e à de José Damasceno, por exemplo?

rm – Durante todo o século XX não, porque a minha obra pode não ter relações com o velho construtivismo. Penso que há conexões reais, legítimas, emocionais, no campo abstrato imaterial e no campo da poesia, que amarram esses artistas de uma forma poética, crescente e pública. O que me fascina é ver um desdobramento. Até pouco tempo, eu não sabia se a geração de hoje estava interessada em manter esse diálogo, porque eles estavam destruindo rapidamente qualquer tentativa de conversa com os seus antecessores. Fiquei receoso de haver um enfraquecimento, mas hoje posso dizer que há entre 10 e 20 artistas para os quais podemos passar o bastão. Tomara que apareçam outros depois deles. Eu gosto de observar as redes de pensamento, imagens e de trabalhos. Tenho curiosidade em saber se o trabalho da Renata Lucas estabelece uma conexão com o do Nelson Felix, pelo fato de cortarem lajes e paredes. São histórias humanas em permanente contato.

FS – A arte também é uma espécie de investimento poético a longo prazo. O artista precisa de tempo para encontrar a sua linha de investigação, estabelecer uma coerência em seu trabalho. Quer dizer, tudo isso dá uns bons quinze anos.

rm – não sei se hoje há mais regra. A velocidade é totalmente diferente. Estamos diante da construção da sensibilidade “pós-pós-moderna” (inclusive essa ideia tem conexão com o conceito de altermodernismo de Nicolas Borruiad e se conecta com um texto que li chamado “Homem Máquina”, de Luiz Alberto oliveira). O homem está experimentando uma coisa que é diferente da sensibilidade moderna. Lembro-me do curso que fiz com Paulo Venancio Filho chamado “Aspectos da sensibilidade moderna” [na Universidade Santa Úrsula, em 1992], onde a cada aula ele comentava sobre um ou dois artistas além de um pensador, que formatariam o conceito de “sensibilidade moderna”. A transformação violenta da sensibilidade humana ocorreu com o advento da grande cidade, com a imprensa onde todos leem a mesma notícia. Freud, Chaplin, Baudelaire, Walter Benjamin, Picasso são personagens desse momento.

FS – Que se manifesta aonde?

rm – Se manifesta na vida de cada ser humano que está acompanhando as mudanças gigantescas que passamos a cada dia em períodos cada vez mais curtos.

FS – É uma questão temporal.

rm – É uma questão da sensibilidade. É a maneira de ouvir, falar, pensar, comer. Está havendo uma mudança no homem.

FS – Uma ansiedade?

rm – Não, não é desse terreno. As pessoas querem ouvir (em alto volume) mais de uma (curta) música ao mesmo tempo. Elas querem mudar de canal instantaneamente, querem acelerar as faixas do CD. As pessoas estão vivendo um mundo Google. Já “viram” tal pessoa mas não sabem quem é. O acervo cultural da humanidade estará disponível on-line. A sensibilidade está mudando.

FS – Esse excesso de informação de certa forma desinforma ou cria desvios de certezas.

rm – Não é só informação. Estamos diante de uma revolução da comunicação humana. Eu falo com mais pessoas do que falava antes. Descobriram que falar, trocar ideias e estar informado é bom. Mas hoje podemos falar com 20 parentes e amigos ao mesmo tempo, seja no Messenger, Skype ou Facebook. Seu projeto poderia ter um blog e dessa forma eu já teria lido a sua entrevista com o Tunga antes da nossa conversa. A concepção de pós-modernidade, criada há cerca de 20 ou 40 anos, chegou antes da hora, porque ela só está chegando agora para o homem comum. Na década de 1980, quando aparecia “pós-modernidade”, eu pensava “mas nem acabou ainda essa modernidade”. Mas agora acabou. É como se você tivesse mudado da escala da cidade para a escala do planeta. Dentro de cada metrópole os homens estavam conectados entre si, mas agora todos os homens da terra podem se conectar. O mundo virou uma grande cidade. Eu sou membro do mundo inteiro. Hoje, a criança que ao mesmo tempo joga videogame, assiste à televisão e está no orkut, não está gerando um problema, mas treinando suas qualidades. Estas crianças serão os diretores de museus, críticos e artistas de amanhã. Sou somente um observador curioso das transformações que estão acontecendo. Estamos apenas no começo das mudanças. Na época do telefone preto de disco em que tínhamos que falar com a telefonista para completar a ligação. Estamos falando de transformação do pensamento e de sentires que estão ocorrendo por causa das revoluções tecnológicas, digitais, e cujo eixo é a comunicação humana. Estamos conversando nesse momento e para que eu possa ilustrar um pensamento ou que você entenda melhor uma ideia, faço um desenho numa folha de papel. Eu recorro a uma imagem para ilustrar melhor a minha fala. Atualmente, cada pessoa tem um bloco de desenho para falar com o outro pela internet. Esse bloco pode seguir acompanhado de um vídeo, PowerPoint ou fotos. Então todos possuem uma ferramenta para melhorar a conversa. Dialogar, hoje em dia, não é apenas emitir sons ou escrever para o outro, mas agregar cada vez mais informações e suportes.

FS – Já começa pelo fato de que cada vez menos eu escrevo a lápis.

rm – Há várias pessoas que nunca escreveram. Isto não é pior nem melhor.

FS – É apenas diferente. Vou dar outro rumo à nossa conversa. Como foi a experiência de dividir ateliês (com José Damasceno, em 1990; e com Angelo Venosa, Cassia Castro, José Bechara e Luiz Pizarro, em 1992)? Há algum tipo de intercâmbio de ideias?

rm – O meu primeiro ateliê foi com o Damasceno [em 1990] no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A experiência durou aproximadamente seis meses. Depois tive ateliê no mesmo prédio onde já se encontravam José Bechara, Angelo Venosa, Cássia Castro, e por um curto período, o Luiz Pizarro. Isto foi em 1991. Eu e Damasceno começamos a nos interessar por arte na mesma época e nos tornamos cúmplices. Conversávamos, anotávamos, desenhávamos. Tínhamos projetos juntos, também. Mas a experiência de dividir o ateliê com ele foi muito rápida. Depois fui para o outro ateliê, que já oferecia muito mais recursos. Eu já tinha um pequeno montante para comprar material, concretizar os projetos. Passaram também por aquele ateliê Daniel Senise e Simone Michelin. Depois desse momento, fiquei sem ateliê durante um longo período, tive ateliê em casa, até que me instalei no ateliê da [Rua] Joaquim Silva, no bairro da Lapa, Rio de Janeiro. Éramos eu, Ricardo Basbaum, Eduardo Coimbra, Helmut Batista e Bia Caiado procurando um espaço para montar uma galeria, um espaço de arte, um centro de experimentações. Depois começou a acentuar o lado de galeria, com o intuito de abrigar os nossos projetos, que eram na época: Agora e Capacete Projects.

FS – Ou Capacete Entretenimentos.

rm – O projeto do Helmut teve vários nomes, mas o título Espaço Agora/ Capacete surgiu na última hora. Estávamos nos aproximando da inauguração [em 2000], que contaria com uma apresentação do Chelpa Ferro chamada A garagem do gabinete de Chico. Portanto, precisávamos imprimir os convites, press-releases, enviar para a imprensa, mas não tínhamos o nome do lugar. Então, alguém disse: “Galera, não há mais tempo. Vamos colocar Espaço Agora/Capacete”. Eu achava um nome engraçado e explicava mais ou menos o que era. Um lugar, um espaço, uma sala do Agora com o Capacete. não era nenhum nome incrível, mas funcionava.

FS – Explique um pouco como se deu o encontro desses dois projetos.

rm – Estávamos procurando um imóvel para alugar que abrigasse os dois projetos, Agora e Capacete, e onde deveria haver exposições também. Helmut achou esse imóvel, cujo térreo se prestava perfeitamente para o que queríamos. Só que estavam alugando não só o térreo como o prédio inteiro. Eu e Coimbra estávamos sem ateliê e alguém falou: “Vamos juntar sete pessoas que queiram ter ateliê e ficamos com o térreo”. Conseguimos facilmente ratear isso. Os sete primeiros foram: eu, Paula Trope e Eduardo Coimbra, no primeiro andar; Tatiana Grinberg no 201; Marcos Chaves no 202; Basbaum no 301; e, Carlos Bevilacqua no 302. Era um ateliê coletivo, mas com salas individuais, em cima de uma galeria. Com o Coimbra e o Basbaum, eu tinha atividades constantes por conta do gerenciamento do Agora. os outros artistas, com exceção da Trope que eu não conhecia, eram antigos amigos. Agora/Capacete foi uma experiência inédita no Rio de Janeiro, e sensacional. Realizamos exposições de Fernanda Gomes, Tatiana Grinberg, Lívia Flores, Brígida Baltar e Thiago Carneiro da Cunha, entre outras, além de palestras, projeções, etc.

FS – Como surgiu o Agora?

rm – Por influência do Helmut Batista. Ele já tinha feito exposições e encontros no apartamento da Paissandu. Então resolvemos criar o Agora. Organizamos na Fundição Progresso uma exposição minha e da Laura Lima e depois uma palestra do [Antoni] Muntadas. A idéia era fazer um projeto do it yourself. Pensávamos: “Por que nós, artistas, não podemos ter uma galeria? Por que temos que requisitar ao MAM-RJ ou à Funarte? Vamos agitar”. o Agora é filhote do Visorama e da Moreninha.1 Eram reuniões de artistas, conversando e dividindo idéias. Éramos artistas dispostos a abandonar os nossos próprios trabalhos e fazer algo que fosse de interesse da coletividade. Era um desejo maior do que a dimensão pública que cada trabalho já possuía. É uma atuação em outra esfera, a do contato direto com o público. A idéia era se posicionar em todos os lugares, e não só no nosso lugar privilegiado de artista que está fazendo coisas no ateliê, dando entrevistas e participando de debates. As coisas estavam andando muito devagar. Tatiana Grinberg, por exemplo, tinha chegado depois de dois ou três anos em Londres, trazendo vários trabalhos interessantes. Para eles serem exibidos no MAM-RJ, era preciso esperar pelo menos dois anos. Então tivemos a ideia de nós mesmos fazermos a exposição: escreveríamos, produziríamos e exibiríamos. Foi isso que nos motivou a abrir o espaço. É esse sentimento de querer mostrar, fazer e colocar os nossos trabalhos na cidade. Colocar para jogo. A Casa 7 fez isso em São Paulo, paralelo a uma Bienal, se não me engano, assim como o Marcos Chaves e o Ricardo Becker fizeram no Rio de Janeiro. O Capacete permaneceu durante pouco tempo nesse prédio. O curioso é que, apesar da potência que o prédio criou, com as suas constantes trocas e vernissages, os artistas não se visitavam tanto nos ateliês.

FS – Os sete artistas do prédio não trocavam ideias?

rm – Nós não nos encontrávamos muito. Eram horários desconectados. Lembro-me de ter entrado raríssimas vezes no ateliê do Marcos Chaves ou do Bevilacqua. Não era um ateliê coletivo, mas um condomínio de ateliês. O intercâmbio de ideias acontecia mais entre mim, Basbaum e Eduardo Coimbra.

FS – Por causa da revista Item? 2

rm – Não, por causa das atividades do Agora. Eu já não era mais da revista naquele momento. Saí da Revista no segundo número. Estava me dedicando a várias atividades e por isso decidi sair. Coimbra e Basbaum têm a verve da discussão e da escrita; esta não é a minha vocação principal.

FS – A Item nasceu quando vocês se instalaram aqui?

rm – Não. A Item é muito anterior. A revista também tinha essa ideia de agitar ou penetrar no circuito de arte de modo a oferecer outra voz e falar com um público maior. Assim como foi o Visorama. Voltando ao Agora, ele acabou porque não tínhamos um projeto comum para os próximos dois ou três anos. Nessa época, Basbaum e Chaves saíram do ateliê. Uma nova confi- guração passou a se formar. Muitas pessoas passaram por aqui. Coimbra também saiu. Tornei-me síndico do prédio no lugar dele. O que era galeria virou depósito dos ateliês. Se naquela época já não havia muita comunicação, nessa segunda não havia nada. Durante um tempo, havia projetos que nem sequer eram ateliês de arte. O prédio ganhou outra cara até que, há cerca de um ano, eu voltei a investir mais tempo no ateliê e no prédio, e trouxe de volta o espírito de ser um prédio apenas de ateliês de arte.

FS – Como eram as gestões das exposições? Como vocês criavam recursos para montar as exposições?

rm – Antes de existir o espaço físico, o Agora nasceu como uma ideia, um projeto cuja sigla, inventada pelo Basbaum, significava Agência de Organismos Artísticos. A idéia era organizar palestras, exposições e editar livros. Havia essa liberdade no seu estatuto conceitual inicial. Fizemos um evento no apartamento do Helmut Batista de apresentação e captação de recursos para o projeto, baseado na venda de múltiplos com tiragem de 100 exem- plares. Os associados fundadores contribuiriam com R$ 100 por mês e ao final do ano receberiam quatro múltiplos, de autoria do Helmut, Basbaum, Coimbra e outro meu. A cada ano trocaríamos os artistas. Chegamos a fazer duas edições.

FS – E esses múltiplos seriam vendidos no Agora?

rm – Os múltiplos podiam ser comprados. No primeiro evento conseguimos 50 associados, o que já era suficiente para alugarmos o imóvel e para o projeto acontecer. Quando inauguramos, fizemos outro evento para vender os múltiplos. Conseguimos mais associados. Em julho de 2001, o Espaço Agora/Capacete foi selecionado pelo programa Petrobras Artes Visuais. o projeto aprovado incluiu a realização de seis exposições, a publicação de dois números da revista Item e a construção de um site. Nós ainda continuávamos com os associados e as pouquíssimas vendas de múltiplos, porque nunca nos posicionamos como um espaço comercial, o que foi um erro. na época, defendi durante um tempo, mas fui convencido de que não devia ser. Chegamos a ser convidados a participar da feira internacional de arte ARCo, mas não tínhamos estrutura naquele momento. Penso que [a galeria] A Gentil Carioca3 é um desdobramento do Espaço Agora/Capacete. É um projeto de artistas, que se posicionou desde o início como uma galeria, um lugar de negócios, e acho um dos projetos mais interessantes da cidade. Marcio Botner [um dos sócios diretores da A Gentil Carioca], em suas palestras, sempre se refere a nós como uma experiência inspiradora.

FS – A constituição de sua prática artística não está apenas direcionada para o trabalho plástico. Você já foi coordenador de um espaço de arte (Agora e depois Espaço Agora/Capacete), editor de duas revistas de arte (Item e o Carioca), artista gráfico e diretor de arte. De que forma esse agenciamento de funções e categorias atravessa o seu trabalho? E como pensar o lugar do artista visual hoje em dia, que cada vez mais deixa de ser um criador e formador de ideias instalado em seu ateliê e passa a ocupar lugares que permitem a visualização e circulação de obras em outros locais que não exclusivamente museus e galerias?

rm – Essa experiência de ter trabalhado no set de filmagem de várias produções, clipes, documentários, comerciais e programas de tv foi muito importante para minha formação. No meu trabalho, tenho uma meia dúzia de vídeos realizados, mas tenho uns 10 novos roteiros já escritos. Hoje tenho um projeto de longa-metragem para cinema que é decorrência disso. Falta um pensamento para o meio de arte de construir “escolas”. Há uma ou outra escola de cinema e teatro, mas como o meio é precário, a cultura é tratada com desprezo; não há um lugar que privilegie o conhecimento e o debate sobre arte. O curioso é que, mesmo sem escola, temos uma produção artística fascinante e delirante. [o antropólogo] Hermano Vianna disse em entrevista que o Brasil é um país fazedor de cultura e de festa. Uns sabem fazer guerra, outros fazem vinho ou computador e nós sabemos fazer festa. Carnaval, Parintins, Réveillon, Rolling Stones na Avenida Atlântica… Vianna é uma pessoa importante na minha formação, assim como o Roberto Berliner, diretor de cinema, de quem fui parceiro em inúmeros trabalhos. os outros mestres foram o fotógrafo e DJ Maurício Valladares, o poeta Chacal e por último Carlos Vergara. Quando achava que não precisava mais estudar, conheci o Vergara há cinco anos. Trocamos várias ideias incríveis o tempo inteiro. Quanto ao meu trabalho, é importante dizer que eu não tenho método. Se tenho, é o processo de contaminação. Não tenho um olhar sobre meu trabalho com disciplina. O meu trabalho no cinema era uma atividade para ganhar dinheiro, viver e continuar fazendo arte. Se possível, tentava dialogar com o meu trabalho plástico, mas não era a questão. Tem várias situações de pensamento visual, raciocínio, humor e construção de uma imagem que levei do cinema para as artes visuais. E a contaminação contrária também existia. O trabalho como coordenador do espaço de arte está muito imbricado com a experiência que adquiri nos sets de filmagem, de implementar uma lógica de produção. O tempo inteiro tem uma coisa que permeia, porque é a mesma pessoa que está fazendo isso tudo. Já viu alguém fazer uma coisa separada da outra? “Porque fulano mistura arte e vida.”. Quem é que não faz assim? Mostre-me um artista que não faça isto. Ele deve ser genial. Meu trabalho é resultado das coisas que vejo, das conversas que tenho, das minhas leituras e dos filmes que assisto. Minha rotina é criar imagens, planos, experiências, solidificar a minha visão sensível do mundo. A série das grades fala um pouco sobre isso. Essa era uma paisagem que me incomodava, que eu vi tomar conta da cidade. Estou tentando atender aos impulsos do sensível que aparecem, colocando-os em forma de projeto para depois se estabilizarem em obras.

FS – Essa questão de interpretação da obra não depende tanto de você no sentido de que a obra, quando sai do seu ateliê, passa a pertencer a uma razão que não é sua.

rm – Concordo. O problema é que essa dimensão é experimentada por uma microelite. A cidade está impregnada de pontos de máxima criatividade, só que isso não reverbera. O turista chega ao Rio e não sabe o que acontece culturalmente. Não tem ideia do número de ateliês, companhias de dança ou de teatro que existem. Está tudo escondido e portanto a massa não experimenta. Ficamos, então, menos sensíveis e interessados.

FS – Mas as artes visuais têm um problema, porque o seu discurso, em algumas situações, não é tão aparente quanto o cinema.

rm – Isso que você está dizendo que é um problema foi uma vantagem até outro dia. Por ser uma atividade que não é uma indústria e não está organizada – era um mercado pequeno de comprar e vender na década de 1960 que só mudou em meados dos anos 1990 – as artes visuais proporcionam ou privilegiam a experiência. Elas foram, num determinado momento, o movimento que contaminou todas as outras áreas de pesquisa artística. Agora está acontecendo menos experimentação, porque há uma mudança no mercado (apesar disso ser passageiro).

FS – Por que você acha isso?

rm – Hoje há o fenômeno das feiras de arte, depois de termos passado pelas bienais. É algo fantástico, mas é um negócio, não há pensamento. o “melhor” de cada galeria está presente nas feiras. É muito educativo para qualquer pessoa que goste de arte e que queira ter uma informação condensada num espaço curto de tempo. Mas o foco é o volume negociado. Falo isso baseado na minha intuição, porque não estou presente na maioria das vezes nessas feiras. É fundamental que o mercado esteja fortalecido, porque senão correríamos o risco de não ter o que ocorre hoje. Com esse investimento, as instituições museológicas também se fortalecem e inserem cidades no mapa do mundo.

FS – Hoje em dia é um mercado de valores e não de ideias.

rm – Sim.

FS – O mercado está agregando valor a uma determinada obra. Esse é o perigo.

rm – Concordo. Mas caberá a nós – críticos e artistas – o equilíbrio desses elementos. Falta parceria e uma cadeia de pessoas mais capazes, com mais energia empreendedora, de gerenciar os museus e criar associações, leituras e conexões entre as experiências criadas no âmbito artístico brasileiro, independente do tempo. Opero com o contemporâneo no meu trabalho. Tem leitura da Mira Schendel, assim como tem Simpsons, Quentin Tarantino, irmãos Cohen, Pedro Almodóvar, Machado de Assis, Nelson Rodrigues. O meu trabalho é altamente contaminado pelo exterior. O artista é uma pessoa privilegiada quando sai para andar por três horas e afirma que isso é trabalho. Andar observando a cidade, simplesmente flanando. Em relação à arte brasileira, o que importa para o espectador comum, para o amante de arte, é olhar para essa produção e se sentir estimulado com cada um desses momentos. Há centenas de artistas que me fazem acreditar que há uma arte brasileira coerente e potente, passando inclusive pela geração mais nova.

FS – Qualquer geração tem trabalhos bons e ruins.

rm – O que estou querendo dizer é que a curva é ascendente ou pelo menos cheia de energia. Há pessoas que acham que ela está decadente, outras que ela está estagnada. Penso que ela está levemente ascendente. Se ela é melhor ou pior, não importa, mas sim que há uma potência acontecendo, porque se deslocarmos essa linha investigativa de produção para o cinema, observamos que nas décadas de 1940 e 60 o cinema era ótimo, mas a indústria nos anos 1970 e 80 decaiu. Mas agora novamente o cinema voltou a ser inventivo. Essas situações são cíclicas. Não há garantia de que a qualidade da produção se manterá. Há ostracismo e decadência nessas trajetórias.

FS – De que modo as novas linguagens midiáticas influenciam a sua obra? É interessante observar que o seu Caderno de anotações (2003) não é preenchido por desenhos, rascunhos, rasuras, imagens feitas à mão, mas por um vídeo digital. Qual é a importância do desenho ou do projeto na constituição das suas obras? Como funciona o seu processo de criação?

rm – O desenho é onde tudo começa. Depois ele segue para o computador. Caderno de anotações foi uma forma de fazer com que todos que fossem à galeria tivessem um momento de folhear os meus blocos de desenho. Ele funciona em loop e exibe 120 desenhos ao longo de 20 minutos. Fazia um tempo que eu queria trabalhar com painel de LED por causa das sinalizações públicas e de elevador. Queria trabalhar com movimento e pontos de luz. Então fotografei todos os desenhos, criei um grid, coloquei os desenhos por cima e simplifiquei a imagem. Fiz uma imagem sintética, um padrão, e adaptei todos os desenhos para esse código. Eles se construíam e se desconstruíam por meio de fusão. É o pensamento do vídeo. Quanto ao meu desenho, muitas vezes ele é sem compromisso ou serve apenas para materializar uma idéia. Às vezes desenho sem encomenda e surgem coisas no próprio fazer que me levam a outro caminho. Eu não começo nada no computador. Em algumas situações, só utilizo o computador para escrever, mas mesmo assim, muitas vezes, faço anotação de texto e roteiro no papel. Quanto às novas linguagens midiáticas, o fato de eu ter um blog e falar com muitas pessoas não está mudando apenas o meu trabalho, como a vida de todo mundo. Basicamente, uso essas ferramentas – Flickr e blog – para me comunicar com uma audiência que está interessada no meu trabalho. Para mim é um canal de comunicação com o meu público. Isso é uma coisa nova. Consigo mostrar o que estou fazendo no ateliê e alguém comenta essa experiência comigo. Assim como um livro ou uma exposição, o blog é um lugar para eu estar falando do meu trabalho, da minha poesia, da maneira como vejo e sinto o mundo. Esse espaço também me interessa como construção de uma narrativa, que no meu caso é quase documental: exibo o que faço, estou lendo e pensando. É mais uma possibilidade ao lado do museu, da galeria e do livro de artista. Acho fantástica a possibilidade de você conversar através de imagens, vídeos e música com os seus amigos e admiradores. As grandes mudanças na arte não partiram da junção de grupos de intelectuais e artistas que conversando fizeram uma cena? A tecnologia possibilita essa velha prática da conversa de forma mais dinâmica, ágil e global.

FS – Sua série de trabalhos que tem as grades como suporte e tema (Grades, 2001) dialoga intensamente com a paisagem urbana brasileira surgida na década de 1980 e, consequentemente, com os sintomas de medo e violência que assolam a população. Estes trabalhos parecem nos perguntar o que fizemos com o nosso espaço urbano e o que nos tornamos. Margeando o comentário de que a arte cada vez mais se infiltra na vida e vice-versa, ampliando e tomando novas direções apontadas pelo neoconcretismo, sua obra faz parte de um conjunto de trabalhos que indica uma desconfiança em relação ao outro que tem sido cada vez mais frequente nos dias atuais. Não estamos mais falando de estranhamento ou diferença, mas pânico. Atingimos um grau mais elevado nessa (negativa de uma) relação humana. Como se opera essa relação de cidadão, artista, João do Rio, arquiteto e antropólogo na sua obra?

rm – Meu trabalho é uma tentativa de materializar uma observação, que não é puramente documental ou passiva, mas crítica, na medida em que ela tenta dar mais visibilidade a um problema. Este, sendo inserido no meio da arte, passa a ser olhado de outro jeito. As grades estão espalhadas pela cidade, mas não são percebidas pelas pessoas. Apesar de que para mim elas sempre foram muito presentes como um acontecimento visual muito grave. A intenção era levar as grades para outro lugar e para que elas pudessem ser discutidas sob outro ponto de vista. E aí entra a questão da minha indignação enquanto cidadão, porque a questão da violência representa a decadência do Estado, assim como nos torna cúmplices desse tema. Não foi apenas incompetência do poder público, mas de todos. É a falência da sociedade como um todo. Foi inevitável trazer esse tema tão desagradável para o trabalho. Desde 1988, venho anotando essas modificações. As primeiras fotos, eu fiz com o Damasceno, atrás do [bar] Villarino, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Entendo que todo artista é cidadão.

FS – Concordo, mas acho importante dissociar o sujeito/artista e o sujeito/cidadão.

rm – Para mim, tudo é misturado. Voltamos àquela questão de que arte e vida não se separam. Lido com impregnações. Procuro sempre pensar o artista como uma pessoa que tem responsabilidade social. Ele está construindo o sensível, está gerando um material que vai ficar na memória de um público.

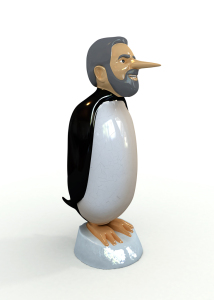

FS – Por outro lado, a existência do Luladepelúcia (2006) foi possibilitada apenas pelo fato de você ser um sujeito/artista.

rm – Concordo. Foi concedida essa licença de criação pelo fato de eu ser artista. Se quisesse vender legalmente o Lula em lojas populares ou nos postos de conveniência, eu não conseguiria. O fato é que não procuro pensar no outro quando estou criando. Anulo a questão: “o que o outro vai achar?”. Esse é o meu esforço. Às vezes tenho que negar minha subjetividade, ao mesmo tempo em que sou o único juiz ou critério do trabalho. De vez em quando preciso me desvincular de certos vícios, porque senão corro o risco de me tornar viciado no meu próprio repertório. Em alguns momentos, tenho que negar a minha voz, também.

FS – Isso é meio paradoxal: o fato de você ter que negar a subjetividade, já que o trabalho de arte lida exatamente com relações sentimentais.

rm – Mas há sempre um equilíbrio de forças. Às vezes a voz do artista tem que ser a maior, ou mesmo a única; em outras situações, eu preciso anulá-la. Apesar de achar que o diálogo é uma coisa vital, foi algo que infelizmente não tive ao longo do meu trabalho, com exceção da troca com meus pares, que nem sempre foi constante. Adoraria ter tido a figura de um crítico que viesse ao meu ateliê, ficasse me infernizando, anotando tudo. Quando acontece essa provocação por parte do crítico em relação ao artista, deve ser um momento muito especial.

FS – Suas obras muitas vezes tendem a invadir outros espaços que não o da arte. Foi assim, por exemplo, com a série Luladepelúcia (2006), que rapidamente chegou aos principais jornais e canais de televisão do Brasil e do mundo. Você fica aborrecido pelo fato de estarem comentando sobre a repercussão (se o Lula tomou conhecimento ou não? Ou se a oposição se apropriou deste tema para atacar o governo?) e não sobre a obra?

rm – Obra e repercussão se confundem nesse caso. Esse trabalho nasceu e circulou tão rápido como uma piada. Frequentou colunas sociais, páginas dos cadernos de economia, sites de sacanagem e de comentaristas políticos etc. Uma operação de comunicação original e insólita. Talvez isso seja a parte mais interessante. O trabalho incorpora o processo como idéia.

FS – Qual é a sua visão sobre o posicionamento do mercado de arte nos dias atuais frente aos novos suportes que o artista pesquisa em sua poética? O mercado pode criar limites para a criação do artista?

rm – Minha experiência com o mercado ainda é pequena. A partir de 2001, estabeleci relações profissionais com galerias do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Lisboa, entre outras. São relações intensas onde procurei firmar parcerias. São sócios que estão representando e divulgando a minha obra, fazendo com que ela alcance o público. Não tive nenhum problema com as galerias, todas foram relações positivas. Acho que a relação que comentei entre o crítico e o artista também pode acontecer entre o artista e o galerista. Vejo como uma possibilidade de enriquecimento do trabalho. Por outro lado, tive uma experiência trágica com um crítico que foi conhecer o meu trabalho num ateliê que eu tinha na Praia do Flamengo. Ele ficou encantado com a vista para o Aterro do Flamengo e não parava de comentar sobre o apartamento. Penso que por mais que o crítico não se identifique com o trabalho, nada justifica que ele não elabore um discurso. Portanto, essa fala evasiva, ausente, silenciosa, é algo do terreno da ética. Estamos lidando, em alguns casos, com profissionais, artistas, críticos e galeristas ruins. Isso é um desvio mortal. o fato é que a arte brasileira que você gosta foi inventada ou construída à base de muito esforço e dedicação, porque o caminho oficial estava sendo pavimentado para uma produção de Portinaris e Di Cavalcantis. Na passagem dos anos 1960 para os 70, um grupo formado por Ronaldo Brito, Paulo Sergio Duarte, Paulo Venancio Filho, Carlos Vergara, José Resende, entre outros, começou a escrever na revista Malasartes, o que os incomodava, além de apontar que trabalhos como os de Tunga e do Waltercio Caldas eram importantes. Convenceram um amigo advogado a abrir uma galeria, assim como outra amiga foi persuadida a comprar os trabalhos. Eles invadiram um terreno e abriram espaço para uma nova vertente da arte brasileira. Foi uma invenção coletiva baseada na construção de pensamento. Por outro lado, São Paulo vivia outra situação no final da década de 1960. O fato é que são duas cidades complementares. Estão distantes apenas 450 km. Planetariamente, não é nada. Elas devem ser entendidas e vivenciadas como uma cidade só. Atualmente, São Paulo tem uma cena muito interessante no âmbito das artes visuais. Mais do que o Rio de Janeiro. Lá, há jovens artistas e pensadores, além de novas galerias. A rivalidade entre as duas cidades resulta num isolamento que é péssimo para ambas. Vejo poucos artistas de São Paulo no Rio. É muito importante que haja o encontro e a convivência entre os artistas das duas cidades.

FS – Tenho amigos artistas e críticos que reclamam da falta de interlocutores. O interessante é que apesar da nossa conversa ter girado em torno da tecnologia e de como ela pode aproximar as pessoas em torno de um tema muito específico, noto que as pessoas estão isoladas e querem desesperadamente se comunicar “ao vivo”, ou seja, ter o contato pessoal. Por outro lado, há uma ansiedade muito grande por conta dos jovens artistas. Hoje em dia, se um artista, com 26 ou 27 anos, não tiver feito uma exposição individual no Brasil ou participado de uma coletiva no exterior, começa a se sentir um fracassado.

rm – Isso é típico do tempo em que vivemos.

FS – O senso de humor que transparece em suas obras varia do sarcástico (7 artistas, 1995) ao mórbido (Mata-mata, 2003), passando pelo bizarro (Surdo- mudo, 1999), o kitsch (Luladegeladeira, 2006), o agressivo (Foda-se, 2002) e o inesperado (Buraco do Vieira, 2001). O humor, portanto, também passa pela biografia de cada trabalho, ou seja, as memórias que ele guarda ou como foi gerado. Como esse mecanismo é operado no seu trabalho, para que a obra não vire uma piada mal contada?

rm – Foda-se eu fiz para uma ex-mulher e para uma instituição de arte perto daqui, muito antiga. Piada mal contada no meu trabalho não tem nenhuma, a não ser por uma leitura um pouco errada do Luladepelúcia, que pode dar a entender isso, porque a piada ficou velha. Mas nesse caso não é uma piada mal contada. Não existe um método de operação do humor. Ele vem por diferentes caminhos. Ele está presente também em A grande área (2001),4 trabalho que às vezes chamo de futebol com obstáculos. Para você entrar na obra, é preciso dar uma levantadinha na bola. Aquilo é um campo que não é campo. Parece o de jogar, mas não é para jogar.

FS – É um simulacro.

rm – Essa obra foi realizada durante a 3a Bienal do Mercosul, sendo instala- da no parque Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre. Eu queria que as pessoas que passassem pelo Parque, que não são o público do museu e que não estão a fim de assistir arte, tivessem contato com o trabalho. A intenção era que o trabalho se comunicasse com um não-espectador, e para isso pensei no futebol, porque não há quem olhe para aquilo e não veja imediatamente uma coisa conhecida, que é a grande área. O parque é um lugar onde se joga bola, então pensei em construir um trabalho que falasse sobre o jogo de bola. Estou afirmando que não, mas em alguns casos o significado daquela obra pode ter exagerado na piada. Talvez seja uma impressão que o espectador tem a respeito do meu trabalho: um exagero cômico.

FS – Isto fica claro em Cartoon (2001) e Sem braços e sem cabeça (2002).5 Já Luladepelúcia possui outra potência cômica.

rm – Luladepelúcia é a materialização de uma piada. É um cartoon circulando no mundo. Um cartoon 3D.

FS – O humor de Luladepelúcia continua reverberando. Enquanto essa história estiver no ar, o acontecimento que esse trabalho guarda continuará “existindo”.

rm – Luladepelúcia será mais bem entendido daqui a dez ou vinte anos.

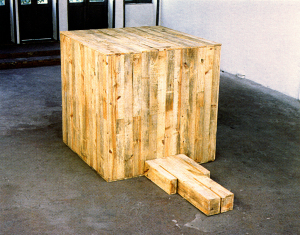

FS – Ainda como consequência da pergunta anterior, esse humor também é transferido para um dado que é muito presente na sua obra, que é a prática de um construtivismo. Longe de ser aquele construtivismo sensível, do qual o neoconcretismo foi identificado por alguns críticos, em seu trabalho essa economia visual construtiva dialoga com uma prática do improviso (Animal menor 9, 2006 ou Animal maior II, 2003), um sorriso sarcástico (Alcoólatra: indivíduo dado ao vício do álcool, 1999), um absurdo que incomoda (Entonces, 2004, ou série Grades). Como você lida com esse circuito em que interagem humor, ironia, geometria e percepção do mundo?

rm – Meu trabalho é construir imagens sintéticas, às vezes esquemáticas, de certos raciocínios. É deixar uma pergunta aberta ou provocar. Concentra-se numa prática de invenção que intenta despertar as sensações que enunciou. O humor, às vezes, não existe ou serve tão somente como alerta para determinada situação.

FS – Vivemos num mundo saturado de imagens. Penso que não é mais “função” da arte (se acreditarmos que ela tem função) alertar sobre esse aspecto da contemporaneidade, mas efetivamente tornar-se uma mediadora de experiências ou acentuar a sua diferença num ambiente mergulhado em publicidade, MTV, imagens do que deveríamos ser para tornarmo-nos felizes, mais bonitos ou bem-sucedidos. Como o seu trabalho se coloca nesse contexto?

rm – Todo trabalho de arte questiona o mau uso das outras coisas. Uma das tarefas da arte é a educação do olhar, ou seja, transformá-lo em algo mais sensível. As pessoas não olham o outro do mesmo jeito. Cada um constrói a sua maneira de olhar. Enquanto outros elementos confundem, a arte ajuda a construir. Volto a dizer: a sensibilidade “pós-moderna” está acontecendo agora. Essa situação de mundo que você estava descrevendo. O mais visionário dos teóricos que escreveu há 40 ou 30 anos não imaginava que o mundo seria isso que é hoje. A mudança é muito violenta. Isso que você está falando não é mundo de imagens, mas mundo de sensação. Ontem, caminhava sozinho mas estava com o meu telefone celular. Estava apenas fisicamente sozinho, porque falei com várias pessoas; elas estavam próximas de mim porque um aparelho – que também é câmera, computador e internet – permitiu essa travessia.

FS – Mas você não acha que nesse sentido é mais difícil produzir um trabalho de arte, já que estamos saturados de imagens? Como a imagem com a qual o artista lida pode se tornar diferente nesse meio pulsante e às vezes incoerente em que vivemos?

rm – Cabe aos museus disponibilizarem ao público, que está saturado de imagens, a produção de arte. Mas esta é uma questão de uma operação de políticas públicas e privadas.

FS – Por isso que você falou que você não tem compromisso com o outro quando você produz seus trabalhos?

rm – Sim. Segundo o [Carlos] Vergara, Sergio Camargo dizia que primeiro você produz para si mesmo, depois para os seus pares.

FS – Mas isso é paradoxal, porque há pouco você estava falando do discurso universalizante que o objeto de arte tem, ou pelo menos deveria ter, e agora você coloca esse pensamento de que o objeto de arte é construído em primeiro lugar para o artista. Como ele se tornaria universal?

rm – Porque ele é bom e tem uma potência interna. Foi elaborado por mim, mas vem com a força dele, e é esta que permitirá o seu percurso ou não.

FS – Como funciona a operação de nomear as suas obras? Em algumas situações o título é descritivo da obra (Cadeira, 2004, Grades ou Sem braços e sem cabeça), em alguns casos funciona como poesia visual (como em Surdo-mudo) e, em outros, como incorporação fenomenológica de ideias (o carro, a grade e o ar, 2001).

rm – o título é parte integrante da obra. É mais um dado do trabalho: procuro dar nome a todos. Às vezes tem trabalhos que não têm título, porque não vem ou não precisa. É uma etapa do trabalho como qualquer outra, assim como a definição do material, do tamanho ou da técnica que usarei. Comecei nas artes visuais por causa de cinema, música e literatura. Em todas estas artes há a presença da palavra.

FS – Há ainda, em sua obra, uma predileção por temas ou personagens urbanos que passam ao largo da nossa visão e já se tornaram parte de um cenário per- missivo da cidade, como as grades, cães vira-latas e cegos. Por que essa escolha?

rm – Fiz uma exposição chamada Cego só Bengala [no Centro Universitário Maria Antonia, em 2003] e esse título veio em um sonho: uma cegueira maior do que a própria cegueira. O cego é um cego e uma bengala. O cego com bengala é menos cego do que os sem bengala. Mas a bengala é mais cega que o cego. Ela nem vê. Ela não é um ser humano. Então é um cego que não era nem humano. É cego só bengala. É a bengala cega. A escolha desses personagens se dá porque eles vão esbarrando em nós todo o tempo. Estes elementos estão espalhados pela cidade e são resgatados pela minha observação.

FS – Mas vários elementos estão na cidade, porém você escolheu estes personagens…

rm – Eles estão muito próximos. Talvez seja um desvio, uma perversão de querer olhar esses dados esquecidos. Eu conheço um mundo escuro, sujo. Por que não falar desse lugar? Já sofri críticas de que estetizei esse dado que todos querem esquecer. É bacana ter na sala de casa ou na galeria uma grade [faz referência a sua série de trabalhos], que é algo perverso. Quero deixar claro que não procuro exclusivamente “mostrar o lado escroto da cidade”.

FS – Penso que o objeto de arte cada vez mais quer ficar distante de uma noção identitária de nação ou categoria estética. Entretanto, em projetos curatoriais é raro termos uma visão transnacional em relação às práticas artísticas. Em situações simuladas por uma parcela da crítica de arte, o fenômeno da brasilidade vem à tona, seguido de todos os seus clichês e referências ao exotismo e à diferença. Qual a sua opinião a respeito de uma categoria (brasilidade) que nem sabemos do que se trata e que, acredito, muitos artistas recusam?

rm – Existe uma arte brasileira, mas ela (também) é uma arte internacional. O mundo está ficando pequeno. Está virando cidade. É arte brasileira porque o artista nasceu aqui, mas ela afeta o mundo inteiro.

FS – Seu trabalho pode ser contaminado por situações locais, brasileiras, mas ele não dialoga apenas com o Brasil. Ele é transnacional.

rm – A arte é transnacional porque é da ordem do belo, provoca o êxtase. Ela quer ter o mundo como audiência. Mas ao mesmo tempo é local, porque aquele pigmento encontrado em determinada pintura é brasileiro. Só pode ser encontrado aqui e nisto se constrói a diferença ou particula-ridade do “local”.

Entrevistas realizadas no ateliê do artista, na cidade do Rio de Janeiro, em 13 e 14 de fevereiro de 2009.

1 Para mais informações sobre esses grupos, ler a entrevista com Ricardo Basbaum (p. 72). (Nota do organizador)

2 Revista sobre arte e cultura contemporânea criada em 1995 por Ricardo Basbaum, Raul Mourão e Eduardo Coimbra. Cada edição da revista contou com temas que variaram entre “textos de artis- tas” (primeiro número), “música” (segundo número), “tecnologia” (terceiro número) e “sexualidade” (quarto número).

3 Para mais informações sobre A Gentil Carioca, ler a entrevista de Ernesto neto (p. 172). (Nota do organizador)

4 neste trabalho o esporte aparece mais uma vez como tema. A estrutura contínua de tubos de fer- ro (2.040 x 41.900 x 260 cm) reproduz o desenho e as dimensões da grande área do campo de futebol. (Nota do organizador)

5 Cartoon é composto por estrutura feita em madeira e pregos que remete a uma figura humana. A instalação é composta pela seguinte cena: com a figura deitada, vemos a sua “cabeça decepada” por um grande cubo de madeira. Sem braços e sem cabeça é uma escultura feita em madeira e pre- gos composta por duas figuras: uma, medindo 189 x 43 x 24 cm que não possui os dois braços, e outra medindo 158 x 72 x 24 cm em que falta a cabeça.

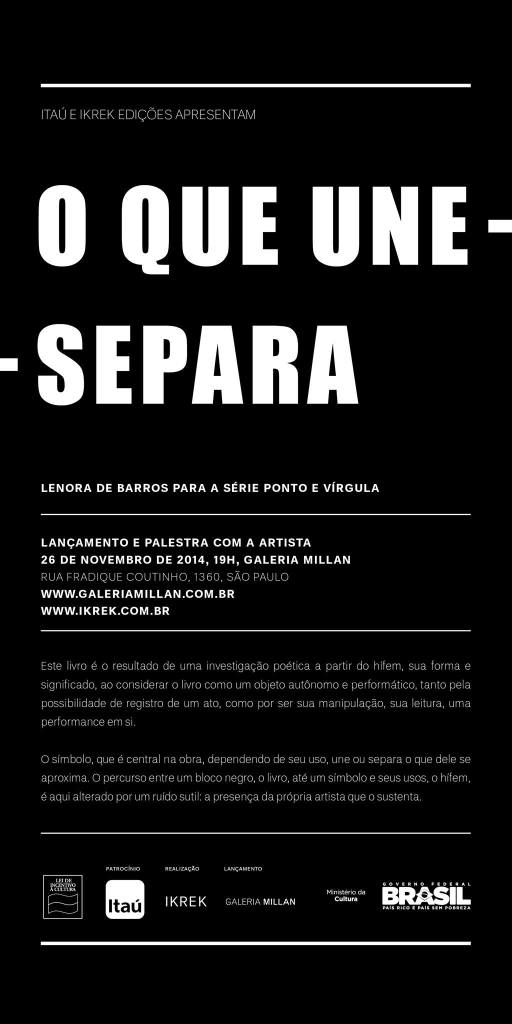

Lenora de Barros > o que une-separa

festa de encerramento Travessias 3

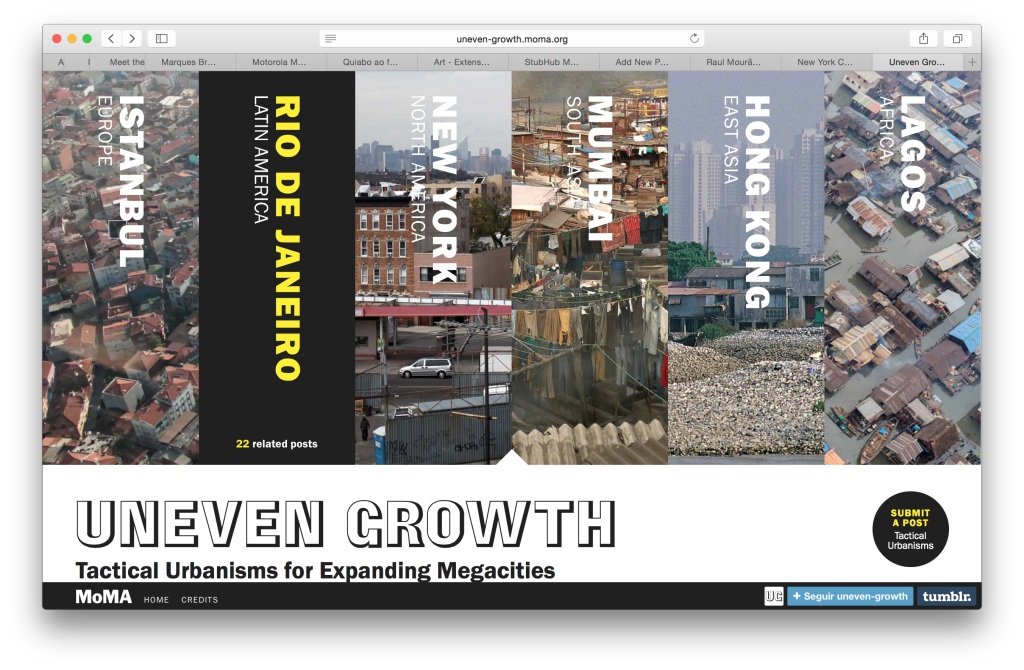

Uneven Growth – Tactical Urbanisms for Expanding Megacities @ MoMA

Uneven Growth

Tactical Urbanisms for Expanding Megacities

In 2030, the world’s population will be a staggering eight billion people. Of these, two-thirds will live in cities. Most will be poor. With limited resources, this uneven growth will be one of the greatest challenges faced by societies across the globe. Over the next years, city authorities, urban planners and designers, economists, and many others will have to join forces to avoid major social and economic catastrophes, working together to ensure these expanding megacities will remain habitable.

To engage this international debate, Uneven Growth brings together six interdisciplinary teams of researchers and practitioners to examine new architectural possibilities for six global metropolises: Hong Kong, Istanbul, Lagos, Mumbai, New York, and Rio de Janeiro. Following the same model as the Rising Currents and Foreclosed, each team will develop proposals for a specific city in a series of workshops that occur over the course of a 14-month initiative.

Uneven Growth seeks to challenge current assumptions about the relationships between formal and informal, bottom-up and top-down urban development, and to address potential changes in the roles architects and urban designers might assume vis-à-vis the increasing inequality of current urban development. The resulting proposals, which will be presented at MoMA in November 2014, will consider how emergent forms of tactical urbanism can respond to alterations in the nature of public space, housing, mobility, spatial justice, environmental conditions, and other major issues in near-future urban contexts.

Urban Case Study Teams:

New York: SITU Studio, New York, and Cohabitation Strategies (CohStra), Rotterdam and New York

Rio de Janeiro: RUA Arquitetos, Rio de Janeiro, and MAS Urban Design, ETH Zurich

Mumbai: URBZ: user-generated cities, Mumbai, and Ensamble Studio/MIT-POPlab, Madrid and Cambridge

Lagos: NLÉ, Lagos and Amsterdam, and Zoohaus/Inteligencias Colectivas, Madrid

Hong Kong: MAP Office, Hong Kong, and Network Architecture Lab, Columbia University, New York

Istanbul: Superpool, Istanbul, and Atelier d’Architecture Autogérée, Paris

View reflections on the Uneven Growth curatorial process at post, the online platform of MoMA’s research initiative Contemporary and Modern Art Perspectives in a Global Age (C-MAP).

Uneven Growth: Tactical Urbanisms for Expanding Megacities is organized by The Museum of Modern Art, New York, in collaboration with MAK – Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Art.

The exhibition at MoMA is organized by Pedro Gadanho, Curator, and Phoebe Springstubb, Curatorial Assistant, Department of Architecture and Design, The Museum of Modern Art.

This is the third exhibition in the series Issues in Contemporary Architecture, supported by Andre Singer.

The exhibition and accompanying workshop at MoMA PS1 were made possible by MoMA’s Wallis Annenberg Fund for Innovation in Contemporary Art through the Annenberg Foundation.

Major support is provided by The International Council of The Museum of Modern Art.

Additional funding is provided by the MoMA Annual Exhibition Fund.

Urbanized (2011) Movie Trailer

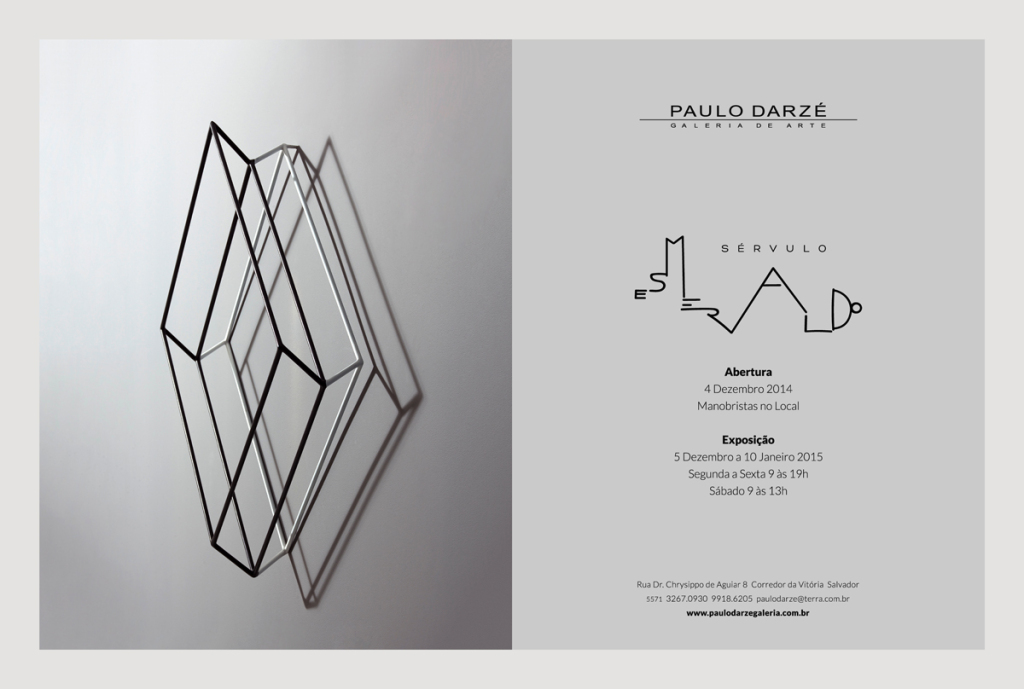

Sérvulo Esmeraldo @ Paulo Darzé

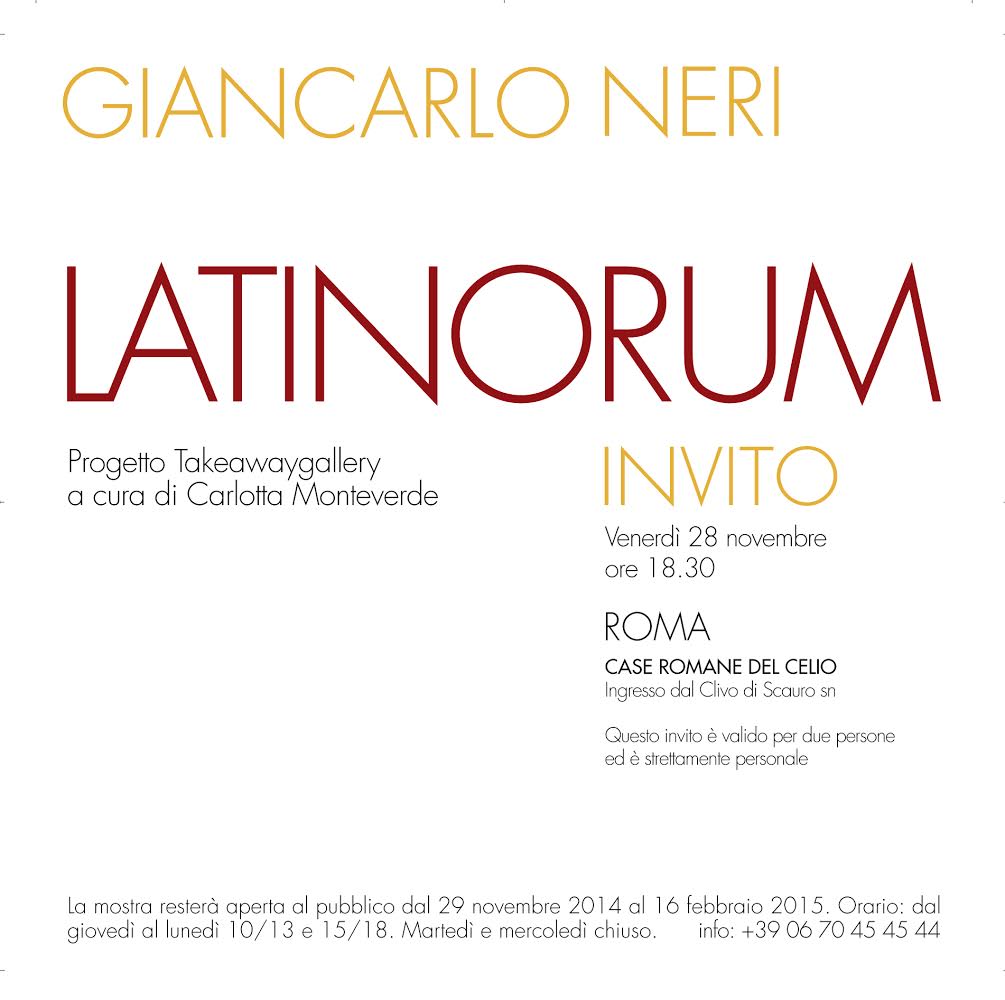

Latinorum > Giancarlo Neri

Secondo appuntamento per il ciclo di tre progetti a cura di Takeawaygallery negli spazi del complesso archeologico delle Case Romane del Celio: Con l’installazione Latinorum Giancarlo Neri suggerisce una diversa percezione delle venti stanze ipogee, trasformando il monumento in un percorso organico: l’intero ambiente diviene scenografia di un atto magico, la scoperta di improbabili tesori disseminati nello spazio del sito.

Le Case Romane del Celio

Sotto la basilica dei Ss. Giovanni e Paolo al Celio, fondata all’inizio del V secolo dal senatore Pammachio, si estende uno straordinario complesso di edifici residenziali di età romana. Il complesso archeologico, scoperto nel 1887 da Padre Germano di S. Stanislao, svela un suggestivo itinerario attraverso oltre 20 ambienti ipogei su vari livelli, in parte affrescati con pitture databili tra il III secolo d.C. e l’età medievale. Un susseguirsi di sale decorate, un dedalo di strutture stratificate, tagliate dalla fondazione della chiesa, mostrano uno spaccato di vita quotidiana ed un’interessante commistione di temi culturali e religiosi. Da caseggiato popolare (insula) a ricca domus pagana, fino alla costruzione del titulus cristiano: queste le vicende del monumento che nasce dalla fusione di una serie di edifici.

Giancarlo Neri è nato a Napoli nel 1955. Nel 1978 si è trasferito a New York dove ha studiato alla Art Students League ed ha vissuto fino al 1996. La prima mostra personale è alla Kornblee Gallery di New York nel 1983. Dopo gli inizi come pittore Neri si è dedicato alla realizzazione di installazioni site-specific di grandi dimensioni negli U.S.A., in Sud America ed in Europa. Tra le opere più note due installazioni realizzate a Roma come “Lo Scrittore” a Villa Ada nel 2003 (poi a Londra nel 2005 e ora in esposizione permanente alla Villa Reale di Monza) e “Massimo Silenzio” al Circo Massimo nel 2007, poi replicata a Madrid (2008), Dubai (2009) e a Rio de Janeiro nel 2012). Attualmente vive e lavora a Roma.

Manoel de Barros por Pedro Cezar

Know Your Critics: What Did Irving Sandler Do? By Blair Asbury Brooks

What follows is a brief look at Sandler’s career, and what makes him tick.

WHAT DID HE DO?

Irving Sandler considers his lifework to be his four-volume history of the art of his time, which he began writing in the 1950s and carried through to the early 1990s. The first book was to be titled A History of Abstract Expressionism, until the Book of the Month Club requested 10,000 copies from his publisher—on the condition that it had a “livelier title.” Thus “A History” became The Triumph of American Painting. And the tome is not as dogmatic as its title implies. Sandler’s goal has never been to stake out his own stance on new art but rather, as once said, citing Woodrow Wilson, “to reflect ‘the sympathy of a man who stands in the midst and see like one within, not like one without, like a native, not like an alien.”

The Triumph of American Painting is a work of participatory, living historical activity. Most of his research was artist-based, a fact he makes clear in the book’s acknowledgements: “My first debt is to those artists who generously submitted to interviews, engaged willingly in lengthy discussions, and searched hard for answers to specific questions.” It’s not unusual for an art historian or critic to mingle with artists; it is unusual for an art historian to turn those interactions and the firsthand knowledge that results into the basis for scholarship. This was Sandler’s gift. As he explained, it allowed him to deal “with artists’ intentions precisely in order to capture the embryonic period in the development of their styles—before they were assimilated into art history.” (Sandler admits he did not know the artists of the remaining three volumes as well as he did the artists in Triumph, since “given the number, it was not feasible.”)

In the Abstract Expressionist period of the 1950s, when the principle artists made up a small community in New York, Sandler ingratiated himself with them by showing up at their hangouts—first the Cedar Street Tavern then the Club on Eighth Street—for more socializing and discussions. He befriended artist great and minor, and was purposefully “inclusive,” even in his writing, but he came to develop his own personal “pantheon” of favorites. These included: Mark Rothko, Philip Guston(“Philip would say again and again—as if he had never said it before—that everything in a work of his had to be ‘felt’”), Franz Kline (he “held court at the Cedar Street Tavern almost every night after ten”), David Smith, Tony Smith, Robert Motherwell, Ad Reinhardt, Jackson Pollock, Barnett Newman, Hans Hofman (“I always admired Hans’ painting and believe that certain of his pictures—Lava and Agrigento come to mind—must be numbered among the greatest abstract expressionist canvases”), Willem de Kooning, and Clyfford Still (“as a de Kooning man, it took me time to appreciate Still’s innovation”). Sandler’s “pals” included: Alex Katz (they’re still friends today), Philip Pearlstein, Al Held, Mark di Suvero.

As an art critic, Sandler did not proclaim works to be good or bad in the ex cathedra manner of Clement Greenberg. Instead, he would ask: “What is an artist’s vision, how is it expressed, and is the work a singular achievement?” Greenberg chastised him for his method in a letter, writing, “you don’t mix enough criticism with the description & narration & explication. No artist—no public figure—should be taken at his own word. In the end you do yourself a disservice by that acceptance, however much it wards off what’s called controversy. You have your opinions: why not express them?”

For his part, Sandler felt that too much criticism and art history were written for the writers’ sakes—not truly for the art, or the artists, or even, really, the readers. It was against this type of “self-promotion” and the notion of “writers focused on ideas about art rather than on actual works” than he purposefully sought to place the artists’ thoughts before his own. Although he found much of the art criticism of the 1950s and ’60s to be lacking—or, in the case of Clement Greenberg, having “undue influence”—he did write that “If I had the choice to be someone else, it would be Meyer [Schapiro].”

Today Sandler continues to monitor the art of his time as an art-historian-about-town, writing his books, popping up at gallery openings, and even curating the occasional show, as he did at the Cue Art Foundation in 2010 with Robert Storr. As one article began: “Is there anyone in our Manhattan art world who does not know Irving Sandler?”

BONUS FACTS

– The first work he “really saw” and which “changed his life completely” was Franz Klein’s Chief (1950) at MoMA in 1952.

– Sandler met Mark di Suvero in 1959 when he was looking for an artist in need of work to paint his apartment. Mark di Suvero got $75 and lifelong champion for his efforts.

– He managed the artists’ cooperative Tanager Gallery on 10th Street from 1956 to 1959.

– Sandler became the administrator of the famed artist discussion haven the Club in 1956 (until 1962), volunteering when there were thoughts of disbanding it altogether.

– He was a senior critic at Art News (1956-62), a critic at the New York Post (1960-64), and is currently a contributing editor at Art in America.

– He held a New Years party in 1964 for 200 people. It was “a blast” and, as Sandler later wrote, “turned out to be the major social event of my art world” as the end of Abstract Expressionism’s reign was nigh.

– Sandler co-founded Artists Space with Trudie Grace in 1972, and ever since the indespensable SoHo nonprofit has maintained an artist registry called the Irving Sandler Artists File that has since been transferred online, garnering over 10,000 users.

– He has been on faculty at SUNY Purchase since 1972 and is currently professor emeritus. Throughout his tenure at SUNY, he lobbied to remain in the Visual Arts department (with the artists) rather than be transferred to the Humanities’ Art History Department as the university wanted.

– He once served as the director of the Neuberger Museum of Art.

MAJOR WORKS

– The Triumph of American Painting: A History of Abstract Expressionism (1970)

– The New York School: The Painters and Sculptors of the 1950s (1978)

– American Art of the 1960s (1988)

– Art of the Postmodern Era: From the Late 1960s to the Early 1990s (1997)

– A Sweeper-Up After Artists: A Memoir by Irving Sandler (2004)

– From Avant-Garde to Pluralism: An On-the-Spot History (2006)

RELATED LINKS

Know Your Critics: What Did Harold Rosenberg Do?

Know Your Critics: What Did Clement Greenberg Do?

Know Your Critics: What Did Meyer Schapiro Do?

Marcos Sá Corrêa (por doze amigos)

Homenagem a Marcos Sá Corrêa, um dos fundadores da piauí, exibida ontem, no Teatro Municipal do Rio, em solenidade da Conferência Global de Jornalismo Investigativo, promovida pela Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo).

no site da Piauí.

Mr Dynamite: The Rise of James Brown – Promo (HBO Documentary Films)

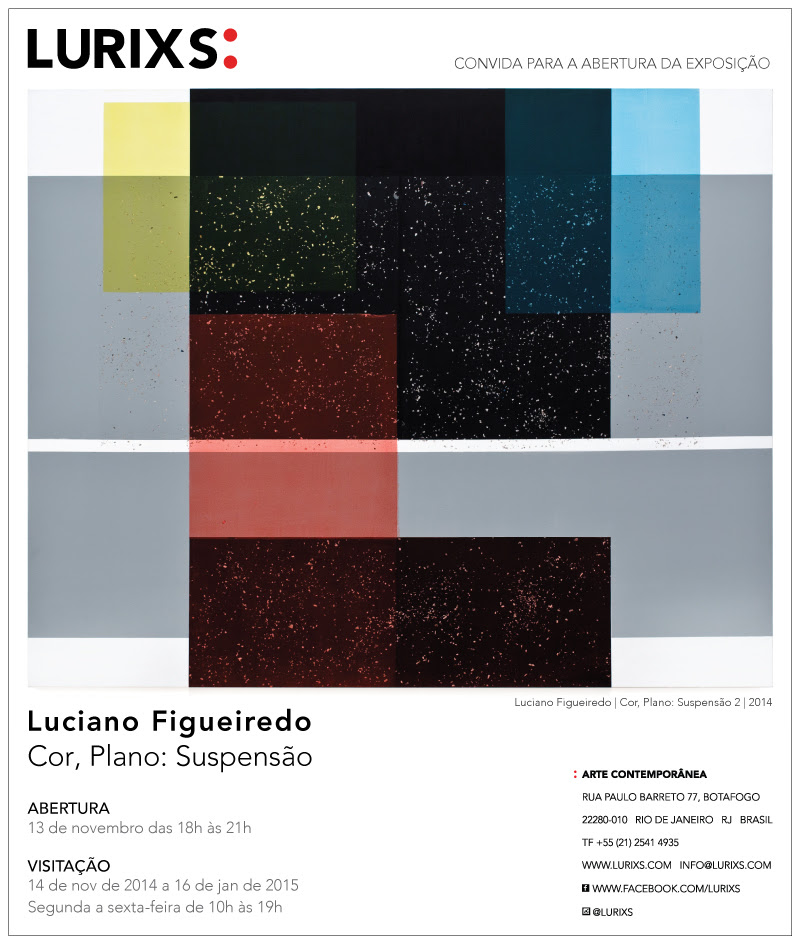

Luciano Figueiredo @ Lurixs

A Band Called Death Official Trailer 1 (2013) – Documentary HD

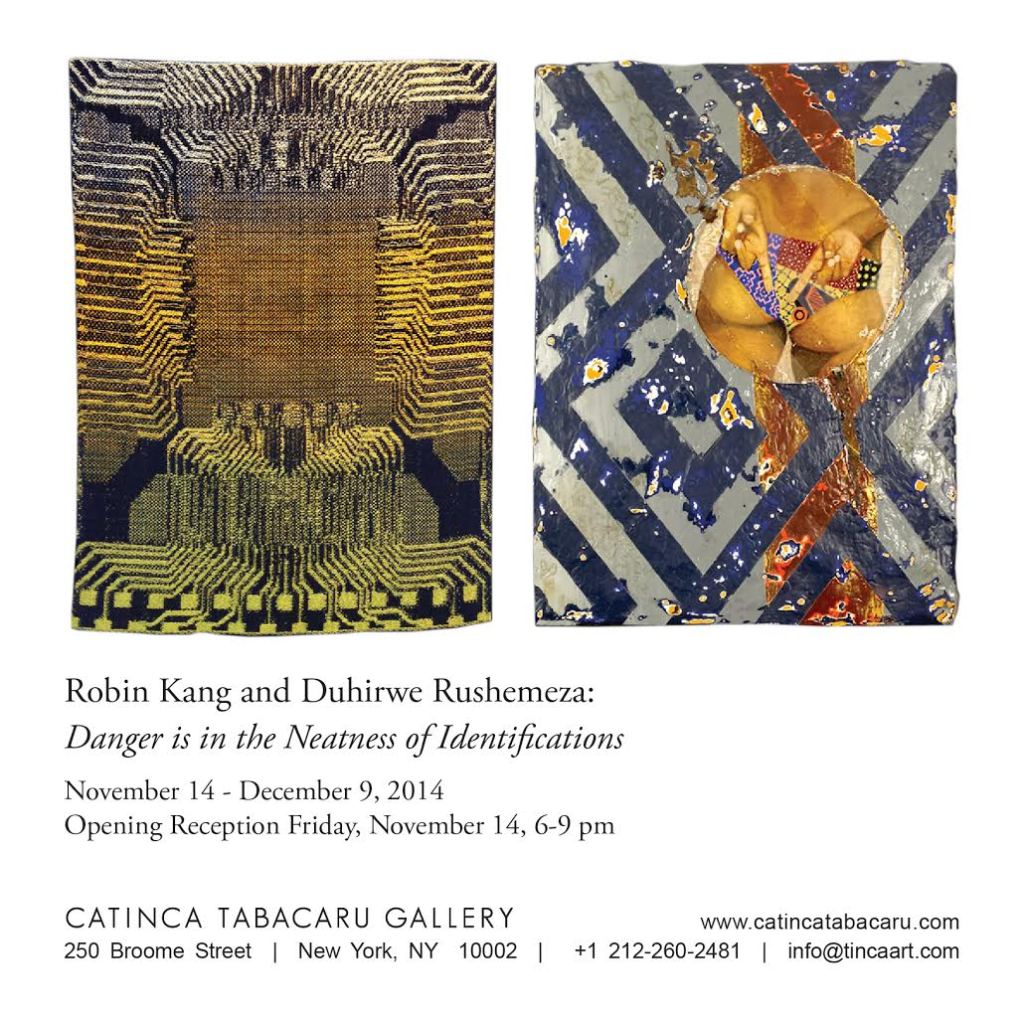

Robin Kang & Duhirwe Rushemeza @ CATINCA TABACARU GALLERY

NEW YORK, November 5, 2014 – CATINCA TABACARU GALLERY is pleased to present Danger Is In The Neatness Of Identification, a two-artist show of American Robin Kang and Rwandan Duhirwe Rushemeza. Weaving composites of varying time, space and culture, each artist engages in ritualized mark-making that oscillates between the time-honored and the contemporaneous. Kang’s and Rushemeza’s coded forms of memory, communication and self-representation grapple with a modern framework, bridging hybridity and cultural remnants within our digital society. But what of nuanced identity? With geographical collisions and visual conflations of technology, these works shall not be subject to neat classification.

Mimicking industrial production through repetition and pattern creation, Robin Kang immerses herself in the process and ideology of specialized labor. The history of connections between the industries of textiles and electronics provides inspiration alongside the cultural identification of the ephemeral patterns of a digital age. Utilizing a digitally operated Jacquard hand loom, the contemporary version of the first binary operated machine and argued precursor to the first computer, Kang hand weaves tapestries with combined computer related imagery and digital mark making. Photoshop spray brush gestures layered with symbols from Pre-Columbian weaving traditions and motherboard hardware blend together amid interlocking threads. The juxtaposition of textiles with technology opens the conversation of reconciling the old with the new, the traditions with new possibilities, as well as the relationship between textiles, symbols, and language. Questioning the presence of the human hand amid a fast changing digital and commercial culture, Kang takes imagery from the now and places it in conversation with an ancient craft.

Duhirwe Rushemeza transforms pattern into durational experience as the marks and detritus embedded in the work reflect her own personal and material memory. As a Rwandan living in Harlem, Rushemeza configures paths towards her in-between state of being. Sources as diverse as traditional imigongo cow dung paintings, Modernism, and childhood memories of deteriorated colonial buildings throughout Africa are mined for patternous inspiration. Unveiling the new series, Signals, Rushemeza explores the depths of unspoken communication and subconscious representations of outward identity–the things we often guard behind our back to keep from others. Sculptural paintings are formed from the industrial materials of thin-set mortar and concrete. Each textured surface reveals components of oxidized metal detritus discovered on the artist’s walks throughout New York City to incorporate notions of memory, displacement, cultural adaptation, and what it means to be an immigrant today.

About CATINCA TABACARU GALLERY

Founded in 2010 by Catinca Tabacaru, the gallery opened its brick and mortar space on the Lower East Side of Manhattan in May of 2014. Interested in authenticity and a universal language, the themes of identity, physicality, music, time and spirituality run deep throughout the gallery’s program. As the artists work to push forward the trajectory of their media, the gallery works to evolve the visual experience. Remaining true to its roots of curating and branching out into multidisciplinary projects, the gallery continues to organize events focused on building community and fostering deeper

250 Broome Street

New York, NY 10002

+1 212-260-2481

info@tincaart.com

Hours: Wednesday – Sunday, 12pm – 7pm

Salinger Official Trailer #1 (2013)

Bukowski: Born into This (2003) Official Trailer #1

Marcius Galan @ Independent Projects

548 W 22nd Street

New York, US

Art Fair | 07.11 – 09.11.2014

Exhibition | 10.11 – 15.11.2014

Francesco Clemente’s nomadic inspiration By Julie Belcove FT

Sex, death and tents – the painter talks about the main attraction of his latest show at Mary Boone Gallery

©Neil GreentreeDetail of ‘Angels’ Tent’, at Mary Boone

Francesco Clemente, the painter celebrated for his blend of the erotic and the spiritual, rendered in a rapture of colour, first left his native Italy for an Indian ashram in 1973, when he was just 21. The following year he journeyed to Afghanistan. He moved to New York in 1981 and later explored Brazil and China, and all the while India kept luring him back. Now, in a nod to his life-long wanderlust, he has transformed Mughal-style tents into artworks.

Clemente has been ruminating about how to make a tent into a work of art for decades. “One of the adjectives for my work is nomadic, and the tent is the attribute for the nomadic person,” Clemente says on a sunny autumn day in his Greenwich Village studio. “I’ve given up belonging anywhere, so I belong to the tent. It’s safer to belong nowhere, more convenient.”

Standing 10ft high and nearly 20ft across and covered inside and out with painted angels and skeletons, rainbows and bees, the two tents, “Angels’ Tent” and “Devils’ Tent”, will be the main attraction of Clemente’s solo exhibition opening on November 6 at Mary Boone Gallery in Chelsea, which comes amid the five-month run of his show Francesco Clemente: Inspired by India at the Rubin Museum of Art nearby. In what could be read as a lament for our epoch, the angels are in trouble: one is drowning, another is losing a wing. “They’re very frail,” he says.

Made in Jodhpur, India, the tents’ exteriors were laboriously embroidered and silkscreened by craftsmen, their interiors painted by Clemente; so quickly was the paint absorbed that he describes the medium as even more unforgiving than watercolour. “You can’t correct anything. But as a painter once said,” he adds with a laugh, “it’s easy to do if you know how to do it.”

Francesco Clemente in his New York studio

Still startlingly handsome at 62, with a steady gaze from his large, pale blue eyes – recognisable to anyone who has been transfixed by his self-portraits – and just a trace of silver stubble on his head to match his shorn beard, Clemente exudes a serenity that gives him more the air of a guru than a well-connected artist. He is dressed in a combination of eastern and western attire – jeans and a well-worn blazer with a long maroon kurta – and drops erudite poetic references, from William Blake to Henri Michaux. Incense burns in his vast, window-lined studio, which is furnished with a ping-pong table and filled with paintings he made in another space, in Brooklyn. One is of giant orange winter-blooming flowers, which Clemente quips “is appropriate for this time in my life”. Asked if he really feels old, Clemente, who has recently become a grandfather, says wryly, “I’ve been thinking of myself as old since I was 20. At 20 I thought I was going to die at 23.”

The Village studio, his original in New York, is not far from the townhouse he bought from Bob Dylan. Though he says that, as a teenager, he and a friend used to drive around Naples listening to Dylan, the house’s provenance has proved more of an annoyance than an asset: Dylan fans loiter in front and Clemente is forever buying new house numbers to replace the ones they pilfer.

He recalls that he first travelled to India because, like many young people in the early 1970s, he was disillusioned with the “historical narrative of my time, and I wanted to step out of history into geography. I never had a sentimental or romantic view of India. I always thought of India as a contemporary country with a different narrative, and where the sense of the sacred is still alive. I think the solution to a lot of the challenges of our time would be a return to the sacred, but I can’t imagine how that can happen.”

I get my educated Indian friends very upset by insisting on the unique qualities of India

In 1977 Clemente and his wife, Alba, moved to Madras, where his influences ranged from temples to billboards. India also seeped into his work in subtler ways: Beth Citron, assistant curator at the Rubin, notes that, when he painted, “the sun was so strong he couldn’t quite see the colours until dusk.” Not in a bad way – Clemente’s sensual purples, reds, blues, greens and golds are among his signatures. Says Clemente: “Colour is like grace. Colour is something you don’t work for, you’re given. I wouldn’t say I see it. I would say I feel it. I taste it.”

His immersion in the culture and rejection of such labels as western and eastern, or insider and outsider, are partly what drew the Rubin, which specialises in the art of the Himalayas, to make him the focus of the museum’s 10th anniversary celebration. “He does an incredible job of erasing those boundaries,” says Citron. “He’s always thought of himself as someone who moves between different cultural contexts with facility and ease.”

Which is not to say that Clemente sees no differences between places. “I get my educated Indian friends very upset by insisting on the unique qualities of India because their effort is to show India is just like any other country,” he continues. “When I run out of arguments I say, ‘You know Buddha was not born in Paris, [Sikhism founder] Nanak did not come from Moscow, [mystic poet] Kabir didn’t grow up in the Midwest.’ There is something to that, no?”

In Afghanistan, Clemente observed his mentor, Alighiero Boetti, collaborating with local artisans on his famed embroidered maps. Clemente followed suit, engaging with Indian masters of ancient techniques, as well as New York artists and poets from Andy Warhol and Jean-Michel Basquiat to Allen Ginsberg. “To me, it’s part of my reflection on boundaries and the nature of self,” Clemente says. For the Mary Boone show, he teamed with Indian miniaturist Prakash Jay to create a series of works on paper. Clemente painted in watercolour with a loose hand, leaving blank areas for his collaborator to fill with intricate detail according to Clemente’s direction.

‘Moon’, on show at the Rubin

He notes with a certain pride that, while Jay “hates” contemporary art, “he’s very impressed with me because I don’t draw first. I just go straight to making it, which is something unheard of in miniatures.”

Quickly categorised as a neo-expressionist figurative painter with the likes of the then red-hot Julian Schnabel, Eric Fischl and David Salle, Clemente received a warm welcome in the US in the early 1980s. But those artists struggled to recoup their cachet after the 1990s crash, and Clemente expresses hostility toward the notion of grouping artists “on the basis of what the work looks like rather than what it’s about”.

His own art, whether frescoes, paintings on fabric or prints, tends to be about sex, death, or sex and death. Skulls and genitalia abound, and in “Meditation” (1991), for instance, while three figures copulate, one plunges a knife through another’s chest. “The only two paths in life that never end are the sexual path and the spiritual path,” Clemente says. “You can’t find two people who will tell you the same thing about it. The main thing is there is no end to it.”

The Clementes’ circle is a glittering one – friends include Scarlett Johansson and Salman Rushdie – and his commissioned portraits, which typically depict their subjects with large eyes and in a reclining position, have long been coveted trophies among a certain set – though particularly for women since, he jokes, “I can’t persuade the men to lie down.” The portraits cost upwards of $250,000 and he executes them in a single sitting. Clemente says he seeks an emotional connection with his subjects. “I have to be completely present but also completely removed. I don’t have to buy into the mask.”

To the broader art-viewing public, Clemente may be best known for his self-portraits. “Our identity is in flux, so from time to time I record the make-believe picture of myself,” he says. He has also frequently painted Alba and his friends, and those images bear a distinct resemblance to Clemente, as do many of the other figures he paints. But Citron cautions against reading a “western ego-based identity” into the similarities. “He’s in every portrait because we all bleed into each other,” she says.