GP/NY #1

Gustavo Prado é o correspondente do blog em Nova Iorque. Tem saudade do mar, da pedra do Arpoador, da moqueca no Bira, dos amigos. Mas não troca por nada a paz do ateliê no Brooklyn, os shows, os livros baratos e a melhor programação de arte do planeta. Artista formado no celeiro do Parque Lage, participou do Rumos, tem trabalhos na Coleção Gilberto Chateaubriand – MAM-RJ, e foi um dos enviados pela Funarte para representar a nova produção contemporânea no Ano do Brasil na França. Em paralelo as suas contribuições para o b®og, publica um pouco do que tem visto e lido no site www.nyartstudies.tumblr.com. Gustavo também é o CEO do coletivo CAJU, grupo de artistas e designers baseado no Brooklin que cria estampas para o mercado de moda, livros de arte e arquitetura e otras cosas mas. Abaixo a primeira colaboração do Gustavo GP/NY para o b®og.

Navios passando no escuro

– Paul Graham e as ruas de Nova Iorque

A cada dia estamos mais anestesiados e indiferentes à experiência do que nos cerca ou caminha ao nosso lado. Até mesmo a oportunidade de estar diante de uma obra de arte tem de ser intermediada por uma tela, por uma lente. Quando esticamos nossos celulares para fotografar o que está diante de nós, não estamos menos interessados em observar do que inclinados a colecionar e contar ao nosso grupo de contatos o que alegamos ter visto? Mais do que a experiência, queremos o fragmento, o ícone. Assim, a ordem ou hierarquia da nossa percepção parece invertida, o que buscamos hoje é a adequação do que enxergamos a uma certa memória ou acervo. E realizar as expectativas de um público invisível, saciar nosso desejo de aprovação e atenção, contabilizar dezenas do mais estéril juízo estético possível: curtir ou não curtir? Eis a questão.

No entanto, mais do que criticar o atual artificialismo dessa forma de perceber, cabe considerar um dos maiores desafios para artistas e suas obras – sobretudo, fotográficas – na relação com um público cuja forma de ver se tornou formatada, ou indiferente. O quanto nossa disponibilidade para a experiência de obras em fotografia, ou o reconhecimento de seu valor artístico e intensidade poética, parece diluído por uma torrente infinita de fotos – que jorram do encontro entre Iphone, Facebook e Instagram.

Em mais um ciclo de uma sempre bem vida democratização da figura do fotógrafo, no qual todos nos tornamos flâneurs a degustar belos acidentes estéticos, as placas tectônicas que sustentam uma topologia da fotografia se moveram. Em arte contemporânea, a câmera vem sendo paulatinamente devotada à criação de obras mais conceituais, pelo exame e coleção das variações de um fenômeno que se repete, ou no registro de imagens altamente encenadas. A busca pela frágil expressividade do instante foi trocada por narrativas mais incisivas – muitas vezes mais relacionadas à dança, à pintura, ao teatro, ou à literatura – do que interessada em utilizar a autonomia da fotografia com sua linguagem e estilo constituídos, cujo início se confunde com a própria modernidade.

Ao se percorrer uma lista dos trabalhos hoje considerados como marcos óbvios da produção das últimas décadas, fica ainda mais claro qual tem sido o papel da fotografia. Cindy Sherman é ao mesmo tempo modelo e retratista, e tem na fotografia o meio para nos tornar confessores de suas íntimas e inúmeras transformações de identidade. Jeff Wall constrói cenas que transformam nossa forma de observar um evento, testando nossa crença de que tudo que está representado ocupa seu próprio e real lugar. Seria o instante fotográfico garantia de verossimilhança? Andreas Gursky toma distância para nos dar a chance de enxergar nosso mundo super populoso, transbordando de poluição visual travestida de informação, para poder alienar de um dado contexto a mera abstração. Sophie Calle nos leva por seus esforços de cruzar a vida com a arte, e a câmera é testemunha de seus diálogos e encontros com estranhos. Ou seriam personagens? Marina Abramovic usa seu corpo como forma de testar os papéis arquetípicos do artista e do público, contando com a foto para servir de memória das suas explorações e dos riscos tomados. Mesmo o uso da fotografia como base para a exploração dos contrastes extremos entre imagem e representação, como no caso de artistas como Gerhard Richter, é mais largamente considerado.

Com o perdão de tantas generalizações, é inevitável reconhecer tal infalível direção, ao perceber que até o trabalho de uma grande fotógrafa como Nan Goldin, no caso de sua recente exposição Scopophilia, sugere amparar a fotografia na história da arte, tornando o olhar do fotógrafo um ato de apropriação, mais do que mero testemunho, indicando que, mais do que se relacionar com o real, ele seleciona o que dele fotografar contaminado pelo cânone. Ao justapor, na montagem daquela exposição, fotos de quadros do acervo do Louvre a uma seleção de fotografias retiradas de toda sua carreira; ela oferece mais um exemplo da submissão dos recursos fotográficos a uma operação predominantemente analítica.

Sem que haja aqui qualquer interesse por apontar um demérito em tantas obras fundamentais de tão importantes artistas, ou em convocar todos para qualquer saudosismo em relação a uma época dourada da fotografia, o que queremos é perguntar o que poderia fazer com que o fotógrafo voltasse a documentar o cotidiano? Diante de uma atração gravitacional tão forte em outra direção? Como alguém caminhando pelas ruas com apenas sua câmera e olhos escolados, poderia hoje ser considerado um artista, ao invés de um foto-jornalista? O que lhe livraria de parecer tão antiquado quanto um pintor de cavalete diante de uma paisagem? Quantos artistas contemporâneos poderiam ser vistos como fotógrafos, ao invés de artistas que usam a fotografia para o registro e documentação de operações que extrapolam o interesse pelo meio?

A resposta mais eloqüente possível veio pela força, e sob a forma, da obra de Paul Graham, que em 2012 recebeu o prêmio Hasselblad (o equivalente em fotografia ao Pritzker em arquitetura), e grandes elogios da crítica por sua exposição na Pace Gallery de Nova Iorque. Graham é um fotógrafo inglês que, em quase quarenta anos de carreira, alcançou enorme brilhantismo ao renovar a tradição que remonta a pioneiros como Jacob Riis, e, principalmente, ao transformar o legado deixado pelos grupos “New Documents,” e “New Topographics,” compostos por grandes fotógrafos dos anos 60 e 70, como Diane Arbus. Numa entrevista a Richard Woodward em 2007, ao ser perguntado sobre a diferença entre o que faz e fotojornalismo, ele não só nos dá uma resposta ao mesmo tempo lúcida e poética, como também oferece um vislumbre do que mais tarde se tornou um dos grandes temas de sua exposição na Pace: “Eu não quero fingir que sou íntimo de alguém que conheci há apenas cinco minutos. Eu aceito e abraço que muito na vida é como navios passando no escuro. O mundo é feito de 99.9% de estranhos.”

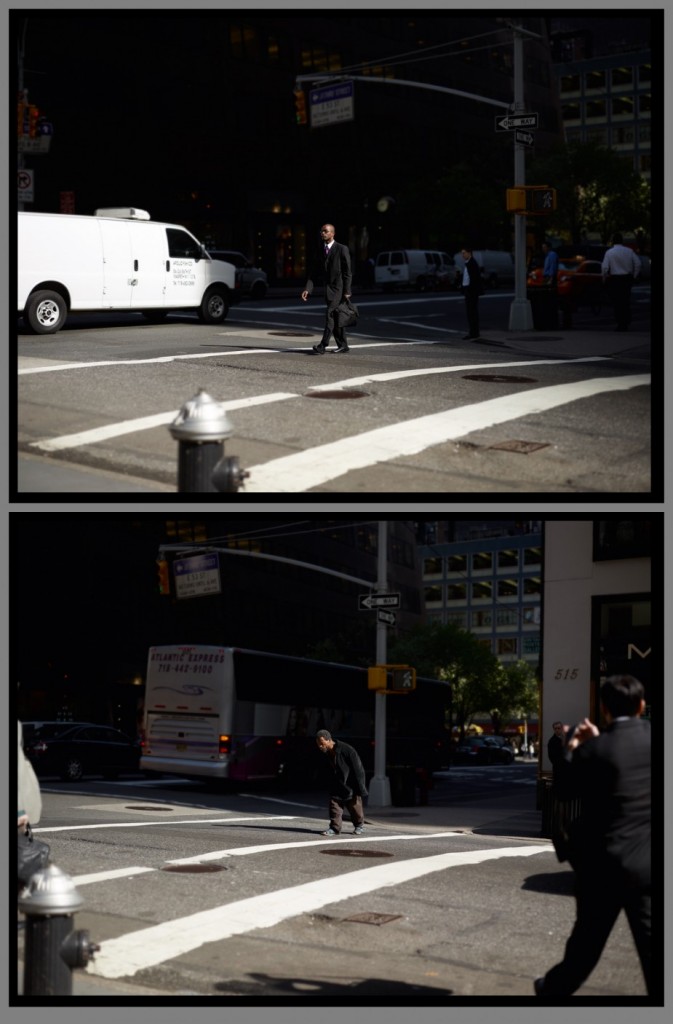

Sob o título de “The Present,” a exposição na Pace Gallery é feita desses estranhos. As fotos em grande formato, sempre em duplas, os mostram andando, e são quase sempre postas próximas ao chão, para nos dar a sensação de que dividimos a rua com seus retratados. A câmera está fixa, apenas o foco se move de uma pessoa para a outra. Mas é esse simples recurso, e o intervalo entre cliques, o suficiente para nos oferecer uma experiência avassaladora sobre o que hoje significa observar.

Algumas das escolhas feitas pelo artista tornam ainda mais precisa a descrição da experiência que temos em nosso habitat – a grande cidade. Nesses retratos, cujos personagens estão sempre alheios à câmera, ele nos mostra lado a lado, plenos de nossas tão óbvias quanto definitivas diferenças de raça, gênero, classe, religião. Parece estudar como negociamos o espaço, como nos projetamos sobre a paisagem e uns sobre os outros. Na rapidez com que tudo isso acontece, apenas a câmera, em simbiose com o olho do fotógrafo, é capaz de aprisionar a vida em seu próprio ritmo. É, talvez, como se pudesse avançar mais rápido dentro do futuro e voltasse para nos explicar o funcionamento de tudo – enquanto ainda acontece. Pois, nós que pertencemos às mesmas engrenagens do tempo e do espaço que correm nas ruas, não somos capazes de tomar a distancia necessária para compreender como estamos integrados; e como refletimos nossa passagem sobre a cidade e obtemos dela as nossas marcas. Precisamos que a fotografia de Paul Graham, em toda sua simplicidade e empirismo, venha ao nosso auxílio e nos mostre.

“The Present” é uma exposição sobre pessoas que, mesmo tão diferentes, são jogadas juntas na veloz e torrencial corrente da vida na grande metrópole. Nos chamando a atenção para o quanto estamos auto-centrados e indiferentes ao fato de que há outros caminhos, tramas, destinos concomitantes ao nosso. Um alerta que vai na direção oposta à mensagem contida em tantos filmes que assistimos, que nos despertam o impulso desesperado de sermos sempre protagonistas e nos tornam cada vez mais incapazes de perceber quão frágil e desimportante é nosso próprio senso de direção, ao lado de tantos outros, tão diferentes e ao mesmo tempo tão apavoradoramente parecidos com o nosso.

As fotos de Paul Graham, alem de resguardar um lugar para a fotografia em meio à maravilhosa – mas em alguns momentos diluidora – opulência da arte hoje, faz uso de seus princípios mais permanentes para nos ensinar a ter mais empatia. Experiência tão necessária quanto constante no que há de melhor na história da arte, talvez por ser ao mesmo tempo tão poderosa quanto a base para uma sociedade mais justa e democrática. Se formos capazes de ter mais empatia, seremos também mais solidários, mais dispostos a reconhecer, pelas nossas diferenças, a importância de nos comprometer com ações conjuntas que gerem mudança.

A fotografia de Paul Graham nos lembra do quanto temos a aprender com as ruas de Nova Iorque.