Um slideshow com uma seleção de fotos do Mauricio Valladares e Gil Scott-Heron / Pieces of a Man na trilha.

Uncategorized

“From the Margin to the Edge” Exhibition

Seixas e Carmo – conversa na galeria Mercedes Viegas

Lançamento GAMBITO BUDAPESTE quarta no Sergio Porto

oficina gratuita de videoarte com Cleantho Viana

Começa na próxima sexta-feira, dia 27 de julho, às 15h, o workshop: “O Terceiro Olho”, uma oficina gratuita de criação e edição de videoarte, com o artista Cleantho Viana, no Galpão Bela, na Maré. A oficina será realizada nas sexta-feiras dias 27 de julho, 3 e 10 de agosto e nos sábados, dias 28 de julho, 4 e 11 de agosto. Durante os encontros serão passadas noções teóricas e práticas do pensamento artístico, e os alunos serão estimulados a desenvolverem trabalhos para uma exposição coletiva que se realizará no final do curso. As obras produzidas serão postadas na página da oficina, dentro do Portal Bela/Labe. A oficina é uma iniciativa do Bela/Labe, um projeto de formato híbrido, que discute espaço urbano, cultura digital e arte contemporânea por meio de uma plataforma na internet e de oficinas no entorno físico da favela da Maré. A curadoria do Bela/Labe é de Daniela Labra e a realização do Observatório de Favelas, Espiral e Automatica. Informações: www.belamare.org.br/labe.

Deu no NewYorkTimes

lá no site

GAGOSIAN IN BRAZIL

If there’s a new market to be tapped, the Gagosian Gallery will be there to tap it. Coming off the success of “Brazil: Reinvention of the Modern,” an exhibition it held in its Paris gallery last year featuring the 1960s and ’70s Neo-Concrete artists Sérgio de Camargo, Lygia Clark, Amilcar de Castro, Hélio Oiticica, Lygia Pape and Mira Schendel, Gagosian will stage a major sculpture exhibition in a warehouse in Rio de Janeiro as part of the ArtRio fair. The gallery will also have a separate booth at the fair, which run Sept. 12 to 16. Both spaces are being created by Claudia Moreira Salles, the Brazilian designer.

ALSO IN BRAZIL …

Eungie Joo, most recently the New Museum’s director and curator of education and public programs, has been appointed director of art and cultural programs at Inhotim, a nonprofit contemporary art center, art park and botanical garden 200 miles northwest of Rio de Janeiro.

Inhotim was founded by the Brazilian industrialist and collector Bernardo Paz and designed by Roberto Burle Marx. It has a collection of work by about 120 contemporary artists, including Doug Aitken, Matthew Barney, Yayoi Kusama, Pipilotti Rist and Rirkrit Tiravanija.

At the New Museum, Ms. Joo had organized “The Ungovernables,” its 2012 Triennial.

From the Margin to the Edge: Brazilian Art and Design in the 21 st Century

Inaugura hoje e vai até o dia 8 de setembro a exposição coletiva ‘From the Margin to the Edge: Brazilian Art and Design in the 21 st Century’ (‘Da Margem ao Limiar: Arte e Design Brasileiros no Século 21’), na Somerset House em Londres.

Reunindo o melhor da arte e do design brasileiros da atualidade, a mostra trará a rica oferta cultural do país, com 33 artistas e designers, de quase todas as regiões, envolvendo nomes em ascensão e artistas internacionalmente consagrados para representar a vibrante cena artística do Brasil.

Com curadoria do historiador de arte Rafael Cardoso e cenografia de Daniela Thomas e Felipe Tassara para as Galerias Embankment da Somerset House, os trabalhos que serão apresentados foram criados nos últimos dez anos e cobrem a produção contemporânea do Brasil de quase todas as formas: pinturas, fotografias, videoinstalações e esculturas.

Rafael Cardoso afirma que: “O Brasil encontra-se, nesta segunda década do século 21, em um novo limiar, passando a ser visto como importante ator global nos campos da economia e da política. Com a ascensão inconteste de artistas brasileiros no cenário internacional, nossa cultura passa a ser tratada com novo respeito. A arte brasileira passou hoje a ocupar um lugar de ponta, propondo inovações e provocando transformações. Daí, o sentido ostensivo do título: ‘From the Margin to the Edge’ (‘Da Margem para o Limiar/Ponta’).

“Um dos propósitos da exposição é comemorar essa conquista e marcar explicitamente a posição da arte brasileira É uma oportunidade única, por se tratar de um espaço muito especial e um momento ímpar no calendário mundial de eventos”, diz o curador.

From the Margin to the Edge: Brazilian Art and Design in the 21 st Century

Horário: 21 de julho – 8 de setembro de 2012, diariamente das 10.00 às 19.00, exceto às quintas-feiras, quando a exposição abre das 11.00 às 21.00

Endereço: Somerset House, Strand, Londres WC2R 1LA

Tel: +44 (0)20 7845 4600

Entrada Gratuita

Transporte: As estações de metrô mais próximas são: Temple, Covent Garden, Charing Cross e Embankment

www.somersethouse.org.uk

Lista dos artistas selecionados:

Adriana Varejão Pintora. Nascida no Rio de Janeiro, 1964. Alex Flemming Fotógrafo, pintor, escultor, gravador, artista multimídia e poeta. Nascido em São Paulo, 1954. Angelo Venosa Escultor. Nascido em São Paulo, 1954. Amador Perez Artista plástico. Nascido no Rio de Janeiro, 1952. AoLeo Artista plástico, diretor teatral, cenógrafo, ator e performer. Nascido no Rio de Janeiro, 1983. Ascânio MMM Escultor e pintor. Nascido em Fão, Portugal, 1941. Berna Reale Artista plástica e fotógrafa. Nascida em Belém, 1964. Caio Reisewitz Fotógrafo. Nascido em São Paulo, 1967. Cao Guimarães Artista plástico e cineasta. Nascido em Belo Horizonte, 1965. Claudia Moreira Salles Designer de móveis. Nascida no Rio de Janeiro, 1955. David Cury Artista plástico. Nascido em Teresina, 1963. Eduardo Coimbra Fotógrafo e escultor. Nascido no Rio de Janeiro, 1955. Emmanuel Nassar Artista plástico. Nascido em Capanema, 1955. Gilberto Paim & Elizabeth Fonseca Ceramistas. Nascidos no Rio de Janeiro. João Penoni Designer, fotógrafo, videomaker, performer. Nascido no Rio de Janeiro, 1983. Jum Nakao Estilista e artista plástico. Nascido em São Paulo, 1966. Laura Erber Escritora e artista visual. Nascida no Rio de Janeiro, 1979. Laura Lima Artista plástica. Nascida em Governador Valadares, 1971. Marcone Moreira Artista plástico, escultor, fotógrafo. Nascido em Pio XII, 1982. Marcos Chaves Artista plástico. Nascido no Rio de Janeiro, 1961. Maria Laet Artista plástica. Nascida no Rio de Janeiro, 1982. Maurício Azeredo Arquiteto e designer de móveis. Nascida em Macaé, 1948. Maurício Dias & Walter Riedweg Videoartistas. Nascidos no Rio de Janeiro, 1964, e Lucerna, Suíça, 1955. Nelson Leirner Artista plástico. Nascido em São Paulo, 1932. Raul Mourão Artista plástico. Nascido no Rio de Janeiro, 1967. Regina Silveira Artista plástica. Nascida em Porto Alegre, 1939. Rico Lins Designer e ilustrador. Nascido no Rio de Janeiro, 1955. Rochelle Costi Fotógrafa e artista plástica. Nascida em Porto Alegre, 1961. Rodrigo Braga Artista plástico. Nascido em Manaus, 1976. Rodrigo Calixto Designer de móveis. Nascido no Rio de Janeiro. Zé Carlos Garcia Artista plástico. Nascido no Rio de Janeiro, 1973.

Leilão LASTRO intercâmbios livres em arte

No dia 26 de julho, as 20:30h, acontecerá na galeria A Gentil Carioca Lá o Leilão Lastro com o intuito de arrecadar fundos para o site Lastro – Intercâmbios Livres em Arte (www.lastroarte.com). O evento é uma proposta das galerias A Gentil Carioca e Silvia Cintra + Box 4 e Bolsa de Arte com Patricia Fainziliber.

O Leilão Lastro contará com importantes nomes da cena de arte contemporânea brasileira como Brígida Baltar, Cabelo, Carlito Carvalhosa, Daniel Senise, Ernesto Neto, Nelson Leirner, Raul Mourão, entre outros (lista completa no final) que disponibilizaram obras com o intuito que o valor arrecadado dê continuidade a realização do site/banco de dados. Todos os lotes terão lances mínimos entre R$500 e R$10.000, fazendo com que o evento incentive novos e jovens colecionadores.

Idealizado pela curadora Beatriz Lemos, Lastro é uma plataforma virtual sem fins lucrativos no âmbito das artes visuais na América Latina, construída para potencializar o diálogo entre profissionais latino-americanos e para difundir suas práticas para o público em geral. Uma rede de trabalho e pesquisa tramada organicamente por seus usuários: artistas, críticos, curadores, espaços e projetos de arte que compõem os 20 países latino-americanos. É também lugar de informação, comunicação, encontros e trocas. Pretende ser abrigo e rizoma de práticas e reflexões sobre arte contemporânea no contexto da América Latina e suas reverberações além-territórios.

Artistas presentes no Leilão Lastro: Ângelo Venosa, Brígida Baltar, Cabelo, Carlito Carvalhosa, Cristina Canale, Daniel Senise, Ernesto Neto, Gustavo Speridião, Joana Traub Cseko, Jorge Duarte, José Rufino, Gabriela Machado, Laércio Redondo, Laura Lima, Luiza Baldan, Maria Klabin, Marcos Cardoso, Marcos Chaves, Maria Lynch, Nelson Leirner, Otávio Schipper, Pedro Varela, Paulo Nazareth, Raul Mourão, Ricardo Ventura, Romano, Ronald Duarte, Vicente de Mello.

Informações importantes:

O leilão acontecerá na Quinta-feira 26/07 as 20:30h na galeria A Gentil Carioca Lá e terá como mestre de cerimonia o ator Paulo Tiefenthaler.

As obras estarão expostas no Sábado 21/07 e de Segunda 23/07 até o dia do leilão das 14h as 22h.

As obras estão disponíveis para visualização no site www.bolsadearte.com Interessados em arrematar obras poderão deixar lances prévios e se cadastrar pelo email leilao@lastroarte.com, por telefone ou pessoalmente na galeria até o inicio do leilão. O pagamento das obras poderão ser divididas em até 3x sem juros.

Contatos:

A Gentil Carioca Lá – Av. Epitácio Pessoa 1674/401, Lagoa, Rio de Janeiro. T. (21) 2523 1157 ou (21) 8834 9110

leilao@lastroarte.com para cadastro e mais informações do evento e obras disponíveis.

contato@lastroarte.com para mais informações sobre o projeto Lastro.

José Paulo – Lançamento do catálogo

VERGARA LIBERDADE NO MEMORIAL DA RESITÊNCIA

The Griffin Art Prize

The Griffin Art Prize is an exciting new opportunity for emerging artists in painting & drawing. It is supported by the world’s leading fine art brands, Winsor & Newton, Liquitex and Conté à Paris. Part of The Studio Programme, this prize offers an outstanding candidate a six month residency, including materials, to develop new work for a one-person show in the Griffin Gallery, London W11.

An exhibition of ten short-listed artists for the Griffin Art Prize 2012 will be held in November 2012 in the Griffin Gallery. The judges will be looking for innovation and potential; to make this short-list will be a considerable achievement as the exhibition will be a showcase for collectors, critics, art world professionals and the general public. The winner of the Griffin Art Prize 2012 will be selected by the judges from the shortlist exhibition and announced at the private view in the Griffin Gallery on 8th November 2012.

FROM THE MARGIN TO THE EDGE

Angelo Venosa no MAM Rio

SP-ARTE / LABORATÓRIO CURATORIAL / 2013

Com o intuito de aprofundar seu papel educacional, a SP-Arte lança a segunda edição do projeto Laboratório Curatorial. O projeto convida jovens curadores a submeterem pré-projetos de exposições a serem realizadas em seção especial na Feira, tomando como acervo central obras de artistas representados pela galerias participantes, num processo sob a direção pedagógica de Adriano Pedrosa, curador de educação. Quatro pré-projetos serão selecionados e os respectivos curadores ganharão como prêmio uma viagem para visitar as bienais de Veneza e de Istambul entre setembro e novembro de 2013*.

O pré-projeto deve incluir pelo menos quatro diferentes galerias participantes da SP-Arte (clique aqui para acessar a lista de galerias e seus artistas), texto de cerca de 500 palavras sobre o conceito da mostra, lista preliminar de artistas e de obras com imagens e fichas técnicas completas (título, ano, técnica, dimensões, galeria), prevendo a ocupação de um espaço de cerca de 100m2. A inscrição deve incluir também currículo completo com ano de nascimento e contatos do curador. Serão realizadas entrevistas por Skype para a seleção final dos curadores. Estimula-se mostras que estabeleçam diálogos entre artistas brasileiros e estrangeiros e de diferentes gerações. A SP-Arte cuidará da execução do projeto expográfico que será desenvolvido em diálogo com os arquitetos. As obras serão cedidas com a cortesia das galerias participantes, com as quais um diálogo deverá ser estabelecido para seleção final. Os candidatos podem ser brasileiros ou estrangeiros, mas se comprometem a participar das reuniões curatoriais em São Paulo realizadas a cada 2 semanas, entre os meses de setembro de 2012 a abril de 2013, para desenvolvimento e execução dos projetos. Não serão aceitos projetos de coletivos ou duplas curatoriais. Os pré-projetos selecionados terão presença no catálogo SP-ARTE/2013, com 4 páginas cada um, incluindo conceito da mostra e reprodução de obras. A seleção dos pré-projetos será feita por Pedrosa, Ana Paula Cohen e por Rodrigo Moura, que também farão encontros de acompanhamento e de avaliação dos projetos com os curadores selecionados. Os projetos devem ser enviados em formato PDF por e-mail para laboratorio@sp-arte.com. Dúvidas podem ser esclarecidas através do mesmo e-mail. As inscrições estão abertas até 30 de agosto de 2012.

SP-ARTE/LABORATÓRIO CURATORIAL conta com o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

* O prêmio e as condições de participação são estipulados pela SP-Arte e serão especificados durante o processo de seleção.

Clique aqui para baixar o arquivo PDF

Michael Heizer’s ‘Levitated Mass’ at LACMA

Peguei lá no site do LA times. O vídeo do deslocamento da rocha até o museu é imperdível.

Michael Heizer’s ‘Levitated Mass’ at LACMA is set to open

Los Angeles County Museum of Art officials anticipate thousands at the opening. Whether the reclusive artist will be among them is not clear.

By Jori Finkel, Los Angeles Times

June 22, 2012

Artist Michael Heizer (Mark Boster, Los Angeles Times / April 19, 2012)

Will the famously reclusive artist Michael Heizer show up for the grand opening of his “Levitated Mass” sculpture at the L.A. County Museum of Art on Sunday?

LACMA officials will say only that they “anticipate his presence.” Then there’s the larger question: whether the unveiling of Heizer’s monumental artwork, featuring a 340-ton boulder suspended over a 456-foot-long concrete channel, will stir up anything like the public excitement the rock’s 11-night journey through city streets did.

“Levitated Mass” is scheduled to open with a dedication ceremony at 11 a.m. When the ceremony ends around 11:30, visitors may begin entering the channel. After that, it will be open free from 6 a.m. to 10 p.m. daily, although guards can turn away people when it gets too dark. Word is that the channel can accommodate 456 people at once.

“We are expecting a large crowd for the opening on Sunday,” said museum spokeswoman Miranda Carroll, who noted that they have prepared for 3,000 to 4,000 visitors. The museum is offering free admission to other exhibitions from Sunday to July 1 to anyone who lives in a ZIP Code along the boulder’s transportation route. The boulder was moved from a Riverside quarry to the LACMA grounds in March on a specially made transporter.

At the public dedication ceremony, LACMA director Michael Govan and board co-chair Terry Semel will speak as will L.A. County Supervisor Zev Yaroslavsky. But nobody is betting on Heizer’s presence, and it would be surprising if he spoke.

Both reclusive and publicity shy, Heizer is arguably the Thomas Pynchon of the contemporary art world. He lives and works in a remote stretch of the Nevada desert, where he has spent the last four decades building a monumental “city” out of the earth that is not open to the public.

And with a handful of exceptions over the last 40 years, he has avoided interviews with art historians and journalists. Six years ago he spent time with New York Times critic Michael Kimmelman, and in April he talked with The Times about the origins of “Levitated Mass,” a sculpture he first attempted with a smaller boulder in 1969.

In that interview Heizer raised a question about the boulder’s much discussed and photographed journey. “I think there is a draw from the rock itself, a magnetism we will see when the sculpture is completed,” he said. “But will the artwork have the same interest value as moving the rock around did?”

jori.finkel@latimes.com

Copyright © 2012, Los Angeles Times

¿Por qué Jeff Koons es más caro que Rembrandt?

Peguei essa matéria do Miguel Angel Garcia Vega no site do El Pais.

Atentos a estas dos imágenes. La de apertura es uno de los famosos corazones colgantes de Jeff Koons (con su, para algunos, carga de profundidad de cursilería), mientras que la que aparece un poco más abajo es un vibrante retrato de Rembrandt perteneciente a la colección de Pieter y Olga Dreesmann. El primero se vendió en 2007 por 23,5 millones de dólares (19 millones de euros), el segundo sale a subasta por ocho millones de libras (cerca de diez millones de euros) el próximo 3 de julio. Pero, ¿por qué se paga el doble por un artista sin consagrar –cuyo trabajo despierta no pocos recelos– antes que por un maestro como Rembrandt? ¿Por qué Damien Hirst o Murakami son más caros que dos nombres incuestionables como, pongamos por caso, Tintoretto o Zurbarán?

Rembrandt Harmensz van Rijn. Hombre con gola. Se subastará el 3 de julio en la sala londinense de Christie’s. Estimado: 8.000.000- 12.00.000 de libras. Foto: cortesía de Christie’s.

Pues hemos trasladado estas preguntas a varios expertos y han trazado su particular respuesta a este enigma.

“Principalmente hay dos factores”, explica Carlos Urroz, director de ArcoMadrid. “La mayoría de los coleccionistas son más empáticos con el arte de su época, de sus contemporáneos, puesto que se trata de temas que les son familiares o utilizan una iconografía que les resulta reconocible. Además coleccionar creadores vivos y de tu entorno significa contribuir al desarrollo del tejido cultural”. Y añade: “Existe también un factor de revalorización de la obra, ya que el incremento del precio del arte contemporáneo ha sido sensiblemente superior al del arte antiguo y clásico”.

Pero hay más miradas…

Zurbarán. Manzanas en una cesta de mimbre. 81,3 x 109,2 cm. Se subastará el 3 de julio en la sala londinense de Christie’s. Estimado: 2.500.000- 3.500.000 de libras. Foto: cortesía de Christie’s.

“Que Damien Hirst o Jeff Koons valgan más que muchos grandes maestros de la pintura antigua se debe a un interés creciente de los compradores de países con economías emergentes por el arte contemporáneo, en detrimento de obras clásicas”, reflexiona Eduardo Bobillo, responsable de arte contemporáneo de Alcalá Subastas. E introduce una idea interesante: “Los temas fáciles del nuevo arte pop de Koons y Hirst se asimilan en esos mercados con mayor facilidad que los religiosos católicos o mitológicos de la pintura antigua”.

“El mercado de los maestros antiguos ha mostrado una gran estabilidad. A largo plazo ha ido creciendo continuamente, a la vez que un número cada vez mayor de coleccionistas compite por una oferta finita de obras de unos artistas que ya forman parte de la historia del arte”, apunta Richard Knight, codirector del departamento de maestros antiguos y del siglo XIX de Christie’s. “Además, la rareza de piezas, como por ejemplo el constable [se refiere a La Esclusa, perteneciente a la colección de la baronesa Thyssen, que se subasta el 3 de julio], significa que probablemente un coleccionista solo tenga una oportunidad en su vida de adquirir una obra de tanta importancia, y sin duda la aprovechará”.

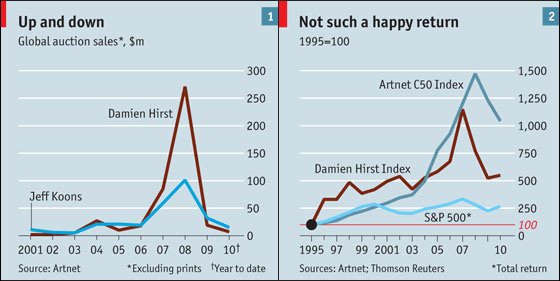

Damien Hirst pulveriza al índice bursátil S&P 500, pero su “cotización” sufre

(En principio, los números cuentan que es más rentable “invertir” en Damien Hirst que en el índice Standard & Poor’s 500. Sin embargo, las ventas globales de Hirst, que históricamente han superado a las de Jeff Koons, muestran debilidad y volatilidad). Fuente: Artnet.

Ahora bien, y la especulación, tan presente en otros bienes, ¿hasta qué punto es responsable de esta diferencia?

“Ha habido, y sigue existiendo, una especulación desaforada en el arte contemporáneo. Artistas muy jóvenes rápidamente consiguen unas revalorizaciones que superan incluso la de maestros clásicos. Es algo increíble”, admite el coleccionista Paco Cantos. Y añade: “Además se está dando un hecho inaudito. Los catálogos de las subastas están llenos de obras que se revenden apenas un par de años después de ser creadas. Antes esas piezas hubieran necesitado al menos una década para llegar a la reventa”.

Jean-Etienne Liotard. Mujer pensativa en un sofá. 8,8 x 9,7 cm. Se subastará el 3 de julio en la sala londinense de Christie’s. Estimado: 400.000- 600.000 libras. Foto: cortesía de Christie’s.

Otro coleccionista, Juan Bonet, expone sus razones. “La diferencia principal es que los artistas emergentes contemporáneos en realidad no se les valora como creadores si no como una marca (Koons, Murakami, Warhol, Hirst), por lo tanto lo que los “coleccionistas-inversores” ven es la marca, de ahí que con la ayuda de las grandes galerías y casas de subastas los precios vayan subiendo”. Y avanza: “Una galería nunca dejará que los precios de su artista estrella bajen. Un creador muerto hace 200 años y del que no hay stock de obras, ¿a quién le interesa que suban los precios? ¿No sé si me explico?” Alto y claro.

Lunch with the FT: Nicholas Serota

Peguei lá no site do FT essa matéria do Jackie Wullschlager

Copyright The Financial Times Limited 2012.

Velha (e nova) entrevista com Maurício Valladares

Ontem na madrugada MauVal me mandou email com o link da entrevista abaixo q ele acabara de receber de um integrante da tucida RoncaRonca de Curitiba. O subject do email era Lembra?, a resposta foi Sim, claro. Como é q vc achou isso? Trata-se de um pedaço do Cariocnarede, site da Revista Ocarioca, q editei com Chacal, Waly Salomão Bernardo Vilhena, Marcos Chaves, Sonia Barreto e Marcelo Pereira na década de 90 do século passado. O site não está mais no ar mas alguns nacos sobraram no arquivo internético WaybackMachine.

A entrevista aconteceu na Praia do Flamengo numa tarde distante pra Meireles e eu estava lá com Marcos Chaves e Luis Marcelo. As fotos abaixo são todas de autoria do MV e ilustravam a entrevista.

Maurício Valladares – Maracanã, 1980

Maurício Valladares, 45, é para a geração entre 25 e 35 anos, algo como o Carlos Zéfiro da música. Seus programas de rádio, desde o Rockalive da extinta Fluminense até o atual Ronca Ronca da Rádio Imprensa, 102.1MHz, todas as quartas-feiras, das dez à meia-noite, serviram e servem como um verdadeiro catecismo sonoro. Cumprindo a função de DJ evangelista das boas novas, posto meio semdono desde a morte de Big Boy, Mau Val apresentou ao longo dos anos um permanente Radiocurso 2º Grau, que foi de U2 a Sugar Minott e continua hoje, misturando Ataulfo Alves (imortal criador do hit “E o Duque não morreu”) com Goldie.

Mas esse negócio de ser um John Peel vascaíno é apenas uma faceta. Maurício Valladares é, essencialmente, um puta fotógrafo. Ele assinou as fotos de algumas das melhores capas de discos do Brasil. O primeiro da Legião? Dele. Paralamas, inclusive a sensacional capa dos Grãos? Dele. Ed Motta, Picassos Falsos? E por aí vai.

Uma patota d’Ocariocanarede (Marcos Chaves, Raul Mourão e Luis Marcelo Mendes) foi bater um longo papo com Maurício sobre fotografia, burrices radiofônicas e ainda aproveitou para pegar uma seleção de fotos inéditas, com outros personagens e outras paisagens distantes do meio musical.

Maurício Valladares – Ondino Vieira, Montevidéu, 1986

O Carioca: Você se formou em publicidade. Mas chegou a trabalhar em alguma agência, fez estágio, essas coisas?

Valladares: Quando entrei na faculdade eu estava entre jornalismo e publicidade. Na época eu já fotografava e tinha a intenção de fazer alguma coisa relacionada a fotografia mesmo. Hoje eu até me arrependo um pouco, acho que se tivesse feito jornalismo poderia ser melhor para mim. Não sei em quê também. Nunca peguei meu diploma. Tá lá até hoje. Só fui na festa de formatura porque falaram que era obrigado, senão nem ia.

O Carioca: A decisão de fazer publicidade ou jornalismo foi motivada pela fotografia?

Valladares: Não só fotografia, mas pelo lance da comunicação, de se expressar. Eu comecei a fotografar de curtição, era algo ligado à musica, fotografia de show. 99% das minhas fotos são voltadas a pessoas. Eu nunca soube fotografar um vaso, por exemplo.

O Carioca: E que bandas você fotografava na época?

Valladares: De Gilberto Gil a…sei lá. Módulo 1000, Mutantes, fotografava as coisas que rolavam no início dos anos 70.

O Carioca: E fazia na cara de pau mesmo?

Valladares: Era uma coisa que tinha muito antigamente. Hoje é difícil você ir num show e ver um cara fotografando da platéia. Eu olhava aquele monte de gente fotografando e falava: “Caralho, para onde essas fotografias vão”? Tinha os caras dos jornais e tal, mas também um monte de outros caras fotografando, com máquinas legais. Não era fãzinha com máquina Xereta. Vários fotógrafos como Flávio Colker e Milton Montenegro faziam isso.

O Carioca: Essa é a sua formação ou você fez curso?

Valladares: Não, sou autodidata total.

O Carioca: A maioria do material era P&B?

Valladares: Era. E eu mesmo revelava. Sempre tive laboratório em casa.

O Carioca: Hoje em dia as pessoas não fotografam mais por causa do vídeo. O acesso aos caras era através de fotografia. Hoje eles passam direto na TV. O videoclipe meio que matou esse desejo, não é?

Valladares: Eu acho que a ausência de gente registrando show é como a ausência de gente registrando qualquer outra coisa. Antigamente você sempre via gente fotografando na rua.

O Carioca: E em que momento você começou a publicar essas fotos?

Valladares: Em 73 eu fui para Londres. E daí várias fotos minhas sairam em vários lugares, Jornal de Música, aquela revista da Abril, a Som Três…

O Carioca: E quais os shows da safra 73 que você pegou em Londres?

Valladares: Vi Genesis, The Who, porrada de bandas…

O Carioca: O que você curtia mais na época?

Valladares: Essas coisas de rock and roll tipo Humble Pie, meio blue, nunca gostei de rock progresivo. Em 74 eu viajei de novo pra Londres e começei a fotografar e escrever direto pro Jornal de Música. Eu escrevia muito. Todas aquelas biografias Jeff Beck, Traffic, Edgard Winter. A partir dái eu começei a fotografar direto, pra tudo que é jornal, revista…

O Carioca: Grande imprensa também?

Valladares: Também , mas sempre como free-lancer. E aí, em 83 eu fiz a primeira capa para os Paralamas (Cinema Mudo) e começei a fotografar várias capas de discos. Mas continuava fazendo trabalhos para a imprensa. Trabalhei na Revista de Domingo no primeiro ano da sua existência…e por aí vai.

O Carioca: Você já mostrou esses trabalhos numa exposição?

Valladares: Nunca quis fazer exposição. Eu já tive uma exposição fechada no MIS (1978, sob direção de Ana Maria Bahiana) e faltando duas semanas pra inaugurar, o catálogo dançou. Eu não vejo sentido uma exposição de fotografia com gente bebendo, falando e que não tenha aquilo no papel.

O Carioca: E não ser que você queira vender.

Valladares: É, mas eu nunca quis vender minhas fotos. Sou super ciumento.

O Carioca: E fazer um livro?

Valladares: Livro é uma coisa que eu quero fazer. Eu já tive com um livro dos Paralamas pronto para ser impresso e acabou dando para trás.

O Carioca: Aquele negócio que tá no Pólvora é um ensaio de um livro.

Valladares: É quase um livro. Eu sempre tive vontade de fazer um livro. Mas nunca corri atrás. Eu acho que a fotografia tem sentido em livro, impressa.

O Carioca: Desde essa época você fotografa com a mesma câmera, você tem alguma máquina com valor sentimental?

Valladares: Eu nunca fui ligado nessa coisa de máquina. Sempre tive a mesma máquina Pentax. O desenvolvimento tecnológico, correr atrás de modelos novos, isso não me interessa.

O Carioca: Mas é a mesma máquina desde os anos 70?

Valladares: Eu tenho essa que é a minha primeira máquina, que eu uso até hoje. E tenho uma Pentax MX que tinha um motorzinho que eu usei um mês e nunca mais.

Maurício Valladares – Rio de Janeiro, 1976

RADIO DAYS

O Carioca: Como foi a passagem da fotografia para o rádio. Você teve alguma experiência radiofônica antes da Fluminense?

Valladares: Eu sempre curti rádio, mas unca tinha pensado em fazer alguma coisa até a Fluminense, em 82. Lá não tinha ninguém com experiência de rádio além do Luiz Antônio Melo. A equipe eram alguns amigos dele que gostavam de música.

O Carioca: E era tudo na brodagem?

Valladares: Eu nunca ganhei dinheiro. Ganhava a grana da gasolina até Niterói.

O Carioca: A Fluminense foi uma referência essencial pra gente durante muito tempo. Em que momento a coisa começou a ir pro vinagre?

Valladares: Em 85. Enquanto eu, a Liliane Yusim e o Sérgio Vasconcellos, batalhávamos para tocar Plebe Rude, Obina Shock, U2 e Gregory Issacs, o outro lado queria tocar Supertramp, Água Brava, Deep Purple e James Taylor.

O Carioca: Mas no início era assim?

Valladares: Sempre teve. Até que em 85, todas as coisas que a gente ralava pra se tornar populares, já começavam a tocar em outras rádios. O exemplo disso doi o U2. O André Midani foi pra Nova York em 85 e trouxe um disco do U2 ou vídeo, sei lá. E quem fez a promoção foi a Cidade e não a Fluminense. Aí eu falei: “Vem cá gente boa, o que a gente tá fazendo, as outras também estão. A gente precisa fazer uma coisa que as outras venham a fazer daqui a dois anos. Tem que armar um outro caminho”.

O Carioca: A Fluminense era um óasis. As rádios eram muito chatas. E o legal que já tinham uma série de bandas legais rolando lá fora. A foi ela que tocou tudo, Thompson Twins…

Valladares: Isso é uma coisa engraçada. Hoje se você pegar qualquer pessoa no Rio e perguntar: “O que foi a Fluminense?” Ela vai dizer: “Fluminense foi uma rádio do caralho, lançou Paralamas, tocava Gregory Issacs, Lee Perry…Mas não era isso. A Fluminense tocava Supertramp, James Taylor. A excessão se tornou, na história, a imagem da rádio. A Fluminense nunca tocou, por ela, Thompson Twins. Isso era uma briga minha, da Liliane, do Serginho. Outro dia eu ouvi o Barone dizer na MTV: “A Flu era a rádio que tocava Specials”. Tocava entre 500 outras merdas. Aí, em 85, eu disse que a gente precisava de um projeto diferente. E a gente pensou em fazer uma rádio de black music. O caminho era da música negra.

O Carioca: Eu me lembro dessa discussão de que o futuro era negro. O Hermano Vianna levantou essa bola naquele espaço estrelado que rolava no Caderno B de sexta-feira.

Valladares: Então a gente pensou em mudar a programação em 70%. De Aretha Franklin a Fela Kuti e música brasileira. Aí um dia eu vejo o Alex Mariano fazendo o que seria a nova programação: Genesis pra lá, James Taylor pra cá, um Issac Hayes no meio, Água Brava, Sangue da Cidade. Eu disse: “Alex, não estou entendendo. Isso não leva a lugar nenhum”. Ele disse que a programação ia ser aquela, rolou uma pancadaria violenta. Depois, quando eu cheguei pra fazer o meu programa ele disse: “Não vai ter programa não”. Então foda-se. Fui embora. Outras pessoas tentaram fazer algumas coisas legais. Mas a rádio entrou naquele espírito de emburecimento das pessoas…ROCK AND ROLLLLLL…que não leva a lugar nenhum.

O Carioca: Você também conseguiu influenciar as programações das rádios Panorama e Globo durante um certo tempo. Até que ponto a mesmice das rádios é ignorância dos pessoas ou o que rola é grana, máfia?

Valladares: É ignorância mesmo. O rádio carioca está na mão de pessoas, na maioria dos casos, como o futebol. O sonho do Caixa D’Água é fazer uma final de camponato carioca, Flamengo X Vasco, em Volta Redonda às 23 horas de um domingo. Sem ninguém. Essas pessoas que dominam as rádios não ouvem rádio. Como a maioria absoluta das pessoas que trabalham com discos não compra discos. Se juntar 30 executivos do mercado fonográfico e dizer: “Quem entrou numa loja pra comprar um disco nos últimos três meses levanta a mão”, vai ficar todo mundo de mão abaixada. Assim como o CaixaD’água faz um campeonato que não vai ninguém, essa rapaziada faz rádios que ninguém ouve. Digo, uma rádio de informação, não uma prestadora de serviço como as AMs, que são do caralho. O cara que acabou com a Globo FM disse pra mim: “Pô Maurício, você mistura muitas coisas. Toca Nelson Golçalves depois toca uma banda punk da Finlândia, não sei o quê. Quando você toca uma coisa velha, deveria tocar Cris Montez”. Falei, tô fora. Não fode. Um cara desse tá preocupado com a 98 FM e não em fazer uma rádio que a gente quer ouvir.

O Carioca: E a Globo continua em último lugar de audência. Se o cara tá em último e não tem nada a perder, porque não bota logo pra fuder?

Valladares: Porque não sabe botar pra fuder. Ninguém tá preocupado em fazer uma coisa nova.

O Carioca: Mas não faz porque não tem público ou não tem público porque ninguém faz?

Valladares: As pessoas se acomodaram. Muita gente nem sabe se tem rádio em casa. Olha o som e não sabe como ligar a FM. O rádio virou um ser em extinção. Você ouve no carro. E com fita e CD, tão ouvindo cada vez menos. Porque não tem o que ouvir. É tudo uma questão cultural. Eu tava lendo um encarte do disco do Jimi Hendix de gravações da BBC, que conta toda a história dessas gravações históricas, de Beatles a Pink Floyd. A maioria dos artistas quando gravaram na rádio, não tinham disco. Era preocupação da rádio de mostrar uma coisa nova.

Maurício Valladares – Roma, 1981

VOLTANDO A FOTOGRAFIA

O Carioca: Qual o fotógrafo que você pode dizer que te inspira?

Valladares: Quando eu comecei a publicar as pessoas diziam que eu tinha um estilo parecido com dos fotógrafos no New Musical Express. Mas elas não sabiam que eles e eu, somos influenciados por outras pessoas como Eugene Smith. Ele era um cara da revista Life, que fazia aqueles ensaios fotográficos dos anos 40, 50. Ele é o minha maior influência.

O Carioca: E você acompanha a produção de fotografia hoje, você compra livros?

Valladares: De vez em quando. Na época quando a fotografia era a coisa mais importante que eu tinha, eu comprei todos os livros que queria comprar. Durante muitos anos isso foi uma obsessão. Uma vez eu fui na seção de fotografia do Museu Victoria Albert, onde eles tem originais de vários fotógrafos. Aí você marca hora, bota uma luva…e eu quase gozei quando peguei numa foto do Paul Strand na minha frente. A maior emoção que eu já tive.

O Carioca: Você disse “quando a fotografia era a coisa mais importante”. Não é mais desde quando?

Valladares: Não, ela é muito importante. Mas é aquele negócio. Eu comi, comi, comi e estou satisfeito.

O Carioca: Mas você parou de fotografar?

Valladares: Não, até que eu tenho fotografado bastante. Eu comprei uma maquininha pequena que me satisfaz. Eu não aguento mais carregar máquina, andar com aquele trambolho na mão.

O Carioca: Você é capaz de parar de fotografar ou você sente necessidade?

Valladares: Eu sinto necessidade. Eu sempre estou olhando as coisas com olhar de fotografia.

Maurício Valladares – Ipanema, 1982

LIVROS QUE AMEI

publicado no velho b®ogspot em 1/5/2012

LURIXS na SP Arte

publicado no velho b®ogspot em 1/5/2012

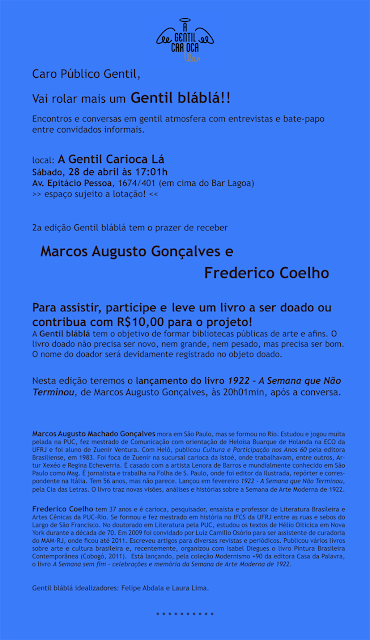

semana de 22 na Gentil (Lagoa)

MAM RIO

BID SONORIDADES

Parte Súbita na Subterrânea

Peguei lá no site da Subterrânea:

Quando: 15 de março, quinta-feira, às 19h

Conversa com os artistas: dia 17 de março, às 16h, no Atelier Subterrânea, mediação de Eduardo Haesbaert

Onde: Atelier Subterrânea (Av. Independência, 745/Subsolo – Porto Alegre)

Visitação: de segunda a sexta, das 14h às 18h. Agendamentos pelo email contato@subterranea.art.br ou pelo tel.3208.2534

Encerramento: 14 de abril de 2012

publicado no velho b®ogspot em 14/3/2012

A arte não fala por si

Mais uma q eu peguei lá no site do Valor.

Por Bruno Yutaka Saito | de São Paulo

Arte moderna = eu poderia fazer isso + sim, mas você não fez. Essa simples equação, que se estende para a arte contemporânea e reflete antigo preconceito, circula hoje em forma de piada nas redes sociais. No entanto, em um momento de incertezas econômicas como o atual, em que o mercado de arte se torna mais atrativo para investidores, nem equações de mentira dão conta de simplificar uma realidade intrigante. O que faz uma obra atingir elevadas cifras em leilões e vendas privadas? Como funciona o circuito que garante o reconhecimento de determinado artista?

publicado no velho b®ogspot em 12/3/2012

Um tom cosmopolita na arte brasileira

Peguei lá no site do Valor.

publicado no velho b®ogspot em 12/3/2012

INHOTIM no NYT

THE SATURDAY PROFILE

A Keeper of a Vast Garden of Art in the Hills of Brazil

By SIMON ROMERO

Published: March 9, 2012

A version of this article appeared in print on March 10, 2012, on page A7 of the New York edition with the headline: A Keeper of a Vast Garden of Art in the Hills of Brazil.

publicado no velho b®ogspot em 12/3/2012

Italo Campofiorito: olhares sobre o moderno

A CASA DO SABER RIO e a Casa da Palavra convidam para o debate e lançamento do livro Italo Campofiorito: olhares sobre o moderno – Arquitetura, patrimônio e cidade, primeiro volume da coleção Modernismo + 90, coordenada por Eduardo Jardim. O lançamento será precedido de um bate-papo entre Italo Campofiorito, Luiz Camillo Osorio e Eduardo Jardim.

15 de março, quinta-feira, às 20 horas

Evento gratuito – vagas limitadas

Inscrições pelo telefone (21) 2227 2237

publicado no velho b®ogspot em 11/3/2012

PAULO PAES NO CAPANEMA

publicado no velho b®ogspot em 2/3/2012

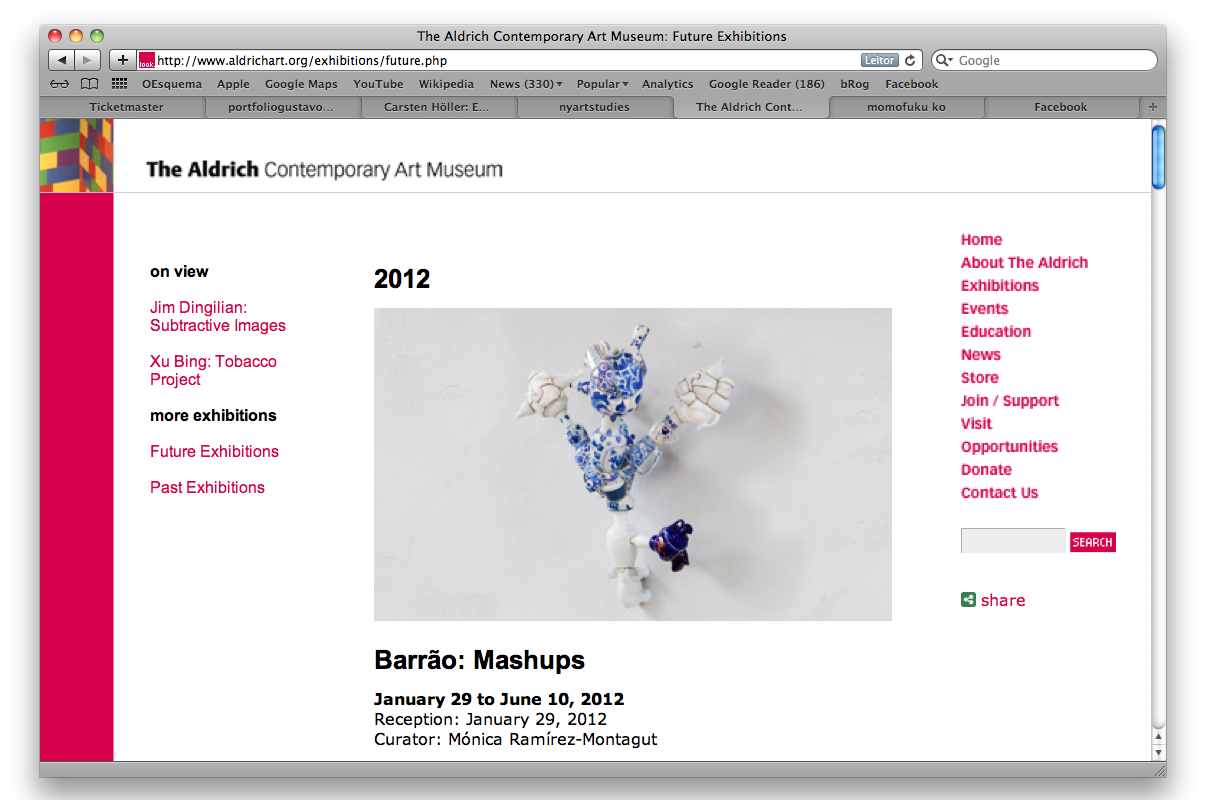

Barrão no Aldrich Contemporary Art Museum

O nosso genial Barrão inaugura sua primeira exposição individual nos Estados Unidos no próximo domingo. A estréia do rapaz acontece sob curadoria de Mónica Ramírez-Montagut no Aldrich Contemporary Art Museum. MASHUPS é o nome da exposição. No mesmo dia inauguram também a gaúcha Regina Silveira, Xu Bing (China), Kathryn Spence (San Francisco USA), Roy McMakin (Wyoming USA) e Jim Dingilian.