a assessoria MAM RIO INFORMA: Neste sábado, dia 6 de outubro, o MAM Rio inaugura exposição com trabalhos dos quatro finalistas do Prêmio Investidor Profissional de Arte (PIPA), os artistas Marcius Galan, Matheus Rocha Pitta, Rodrigo Braga e Thiago Rocha Pitta. Eles concorrem a R$ 120 mil, incluindo bolsa-residência na Gasworks,em Londres. Em sua terceira edição, o PIPA é uma iniciativa do MAM Rio e da Investidor Profissional Gestão de Recursos para valorizar a produção brasileira contemporânea. Os quatro artistas finalistas foram escolhidos pelo Conselho do Prêmio, integrado por Carlos Alberto Chateaubriand, Christiano Fonseca Filho, Flávio Pinheiro, Lucrécia Vinhaes, Luiz Camillo Osorio, Moacir dos Anjos e Roberto Vinhaes. A escolha foi feita com base no número de indicações recebidas pelo Comitê de Indicação, formado por 33 nomes, dentre críticos e curadores de arte, artistas, galeristas e colecionadores. Uma terceira comissão visitará a exposição, e escolherá o vencedor, que será anunciado no dia 8 de novembro de 2012. Os quatro finalistas concorrem a R$ 100 mil, incluindo uma bolsa-residência na prestigiosa instituição Gasworks, de Londres, que será conferido pelo Júri de Premiação. Os artistas concorrem ainda a R$ 20 mil, dados pelo Voto Popular, categoria na qual quem vota é o público visitante da exposição. O vencedor do prêmio do Voto Popular Exposição será anunciado no dia 5 de novembro de 2012. Como nas edições anteriores, os quatro finalistas são artistas que estão consolidando sua trajetória com grandes exposições e prêmios. Os irmãos gêmeos Matheus e Thiago Rocha Pitta, com carreiras independentes, já estiveram juntos em uma mesma exposição, mas nunca concorreram ao mesmo prêmio. Rodrigo Braga e Thiago Rocha Pitta estão na 30ª Bienal de São Paulo. Marcius Galan foi finalista do PIPA em 2010, e, assim como Matheus Rocha Pitta, participou da 29ª Bienal de São Paulo, em 2010. Envio abaixo o convite virtual. Esperamos vc! abs

Uncategorized

Fernanda Figueiredo e Eduardo Mattos na Amarelonegro

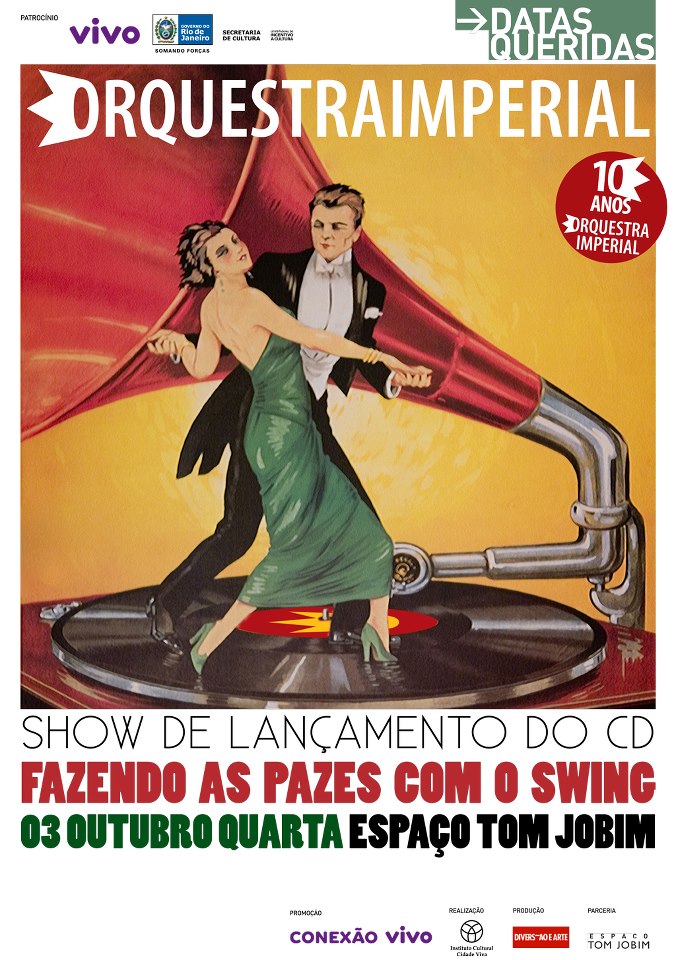

ORQUESTRA IMPERIAL NO TEATRO TOM JOBIM

Frieze art fair no Guardian

Heart-stopping Frieze art fair unveiled

Modern-art institution returns to Regent’s Park with projects to include cooking with vermin and a gallery owner’s cardiac arrest

-

Mark Brown, Arts correspondent

- guardian.co.uk, Thursday 27 September 2012 17.28 BST

One of the world’s most important modern art fairs will open in London next month and while a chef has been found to cook the vermin, a gallery owner is still being sought to feign having a heart attack.

Organisers of Frieze London have announced details of its 10th fair in Regent’s Park, which will include 175 galleries from 35 countries showing and selling works of art. There will also be talks, films, a sculpture park and a dizzying array of related exhibitions, functions and parties.

Frieze Projects is where the vermin and heart attack come in. The art fair’s curator, Sarah McCrory, revealed details of this year’s programme of artists’ commissions that will include food-related events from Cumbria’s Grizedale Arts and China’s Yangjiang Group.

One of those will involve Sam Clark, the chef of Moro, cooking up culled vermin, although McCrory said that would not necessarily be rats – more your Canada Goose and hairy bittercress.

Meanwhile, DIS – “a post-internet lifestyle magazine” – is planning overnight photoshoots that will include, separately, 20 breast-feeding women, African street sellers selling real Chanel bags and a kind of paramedic emergency for which, McCrory said, they are still trying to find a gallery owner to pretend having a heart attack.

The most radical departure for Frieze this year is that a brisk 10-minute walk from the contemporary fair will be, near the zoo, a new Frieze Masters fair showing and selling art from ancient times right up to the year 2000.

Matthew Slotover, Frieze co-director said some of the artists working today would be the Old Masters of 500 years’ time and the new fair would help “contextualise contemporary art in a really useful way”.

He added: “Collector-wise, I think it’s going to bring a lot more people to London. Because Frieze has been so contemporary, there hasn’t been something for everyone until now.”

• Frieze Art Fair takes place between 11-14 October in Regent’s Park, London

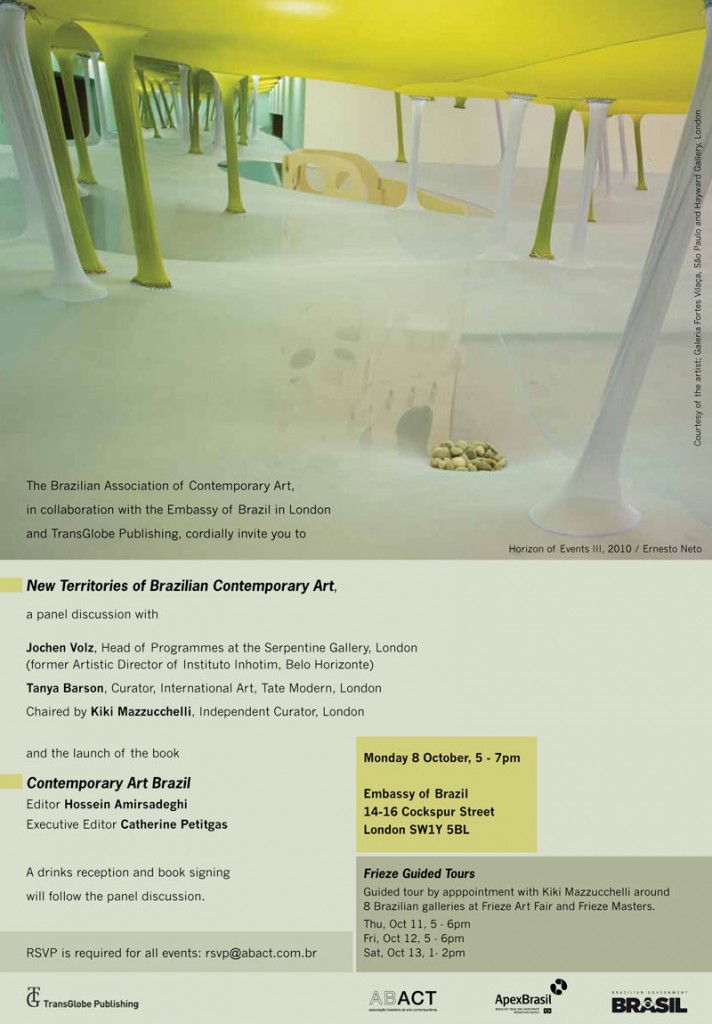

Contemporary Art Brazil

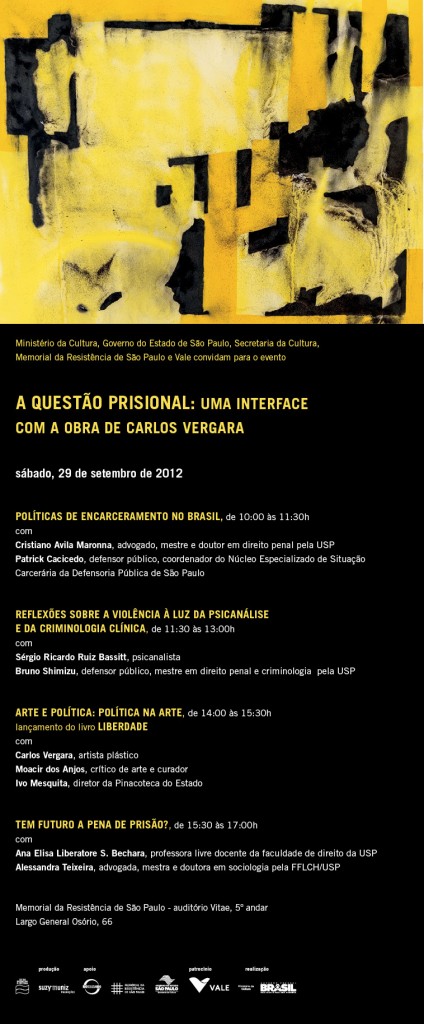

CARLOS VERGARA. DEBATES E LIVRO NA PINACOTECA SP.

MULTIPLICIDADE 2012

|

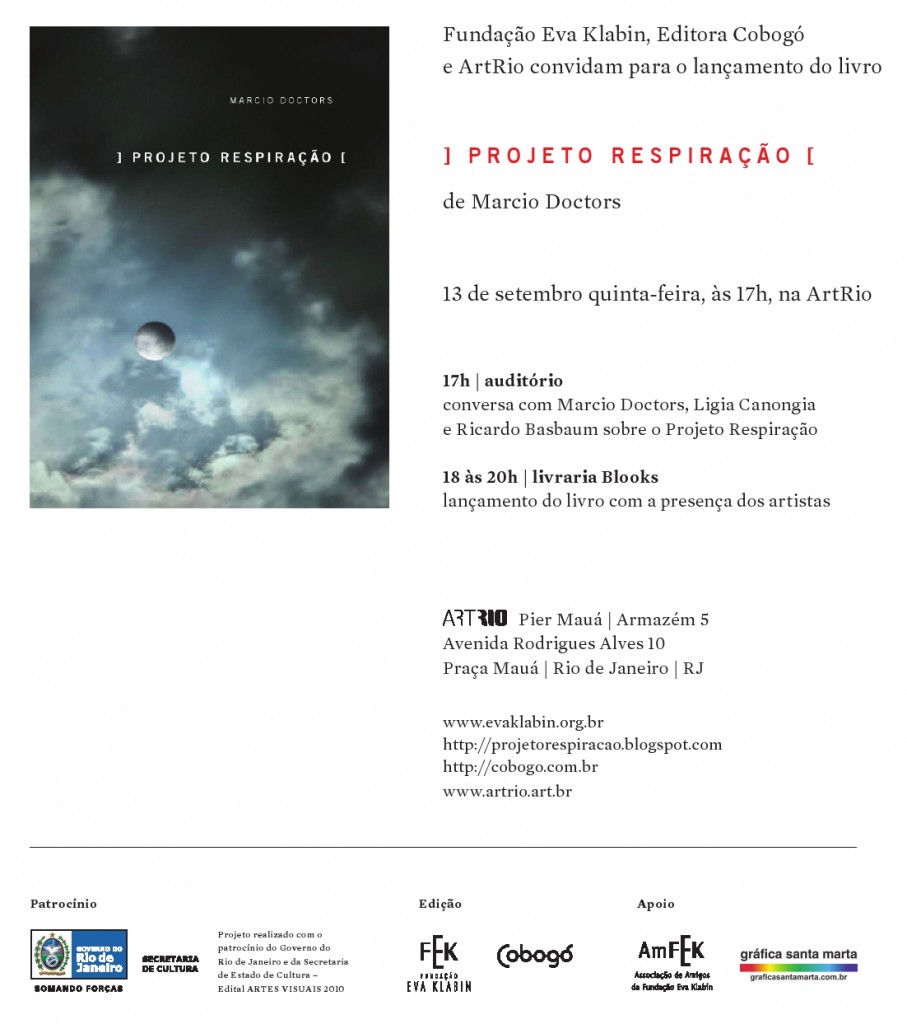

Livro RESPIRACÃO na ArtRio

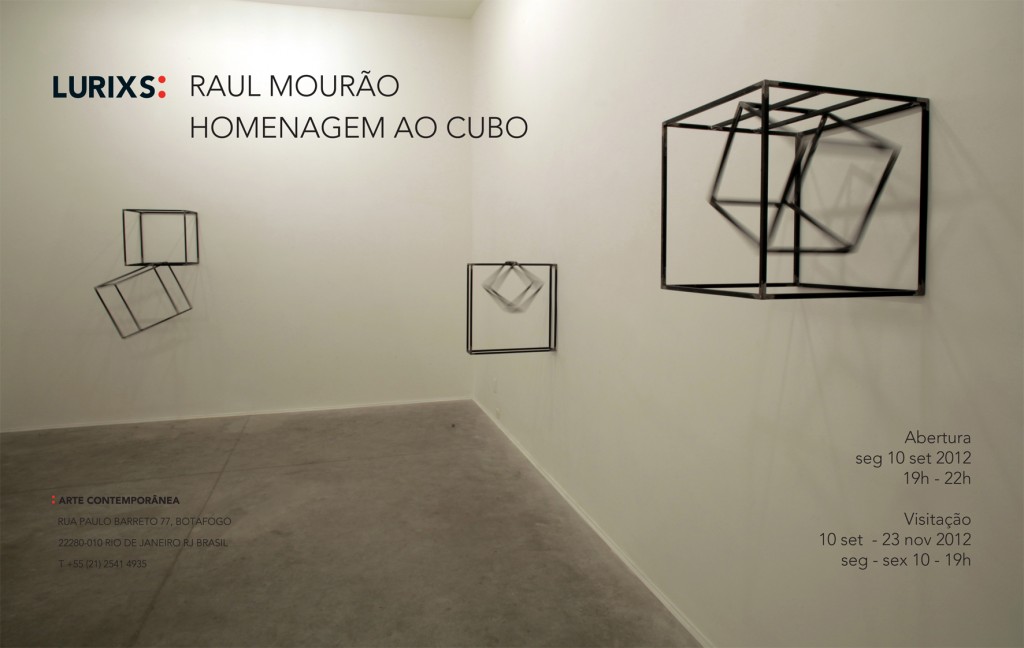

Homenagem ao cubo na Lurixs

MAM informa – encontro c Venosa, Flora e Camillo

Hoje, sábado, às 16h, o MAM Rio realiza um encontro na exposição panorâmica de Angelo Venosa, com a presença do artista, do curador do museu, Luiz Camillo Osorio, e da crítica literária, ensaísta e professora na PUC-Rio, Flora Süssekind. Os encontros, que são dedicados a pensar o trabalho de Angelo Venosa, entre os vários enunciados que deram corpo à produção cultural a partir dos anos 1980, tem entrada franca. A exposição do artista pode ser vista até o dia 23 de setembro, no MAM Rio.

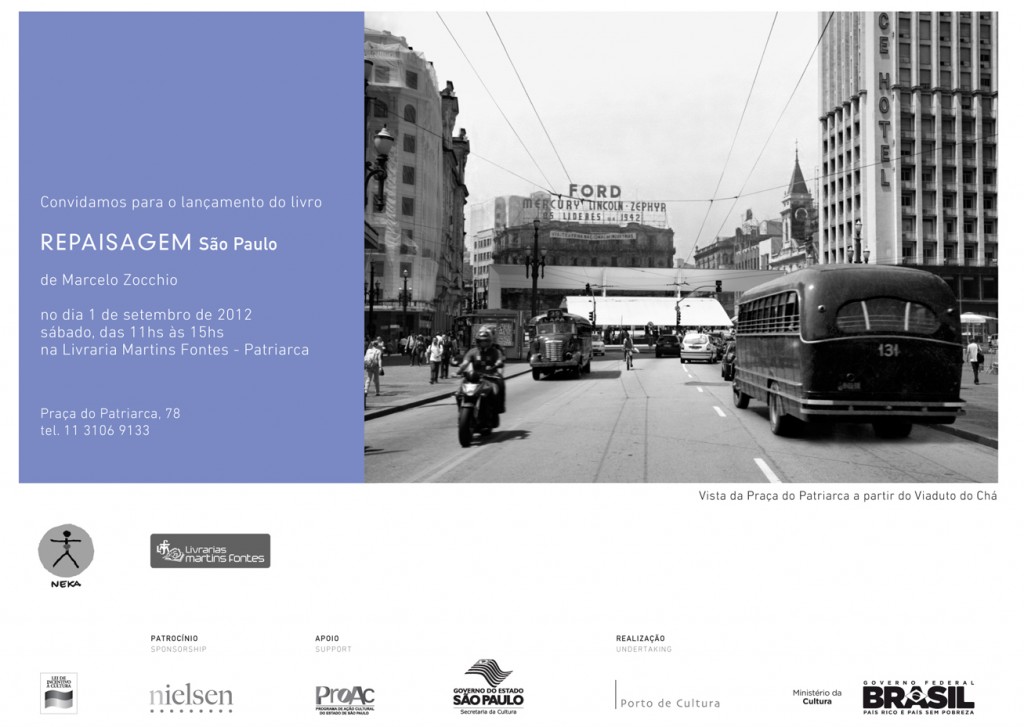

LIVRO ZOCCHIO

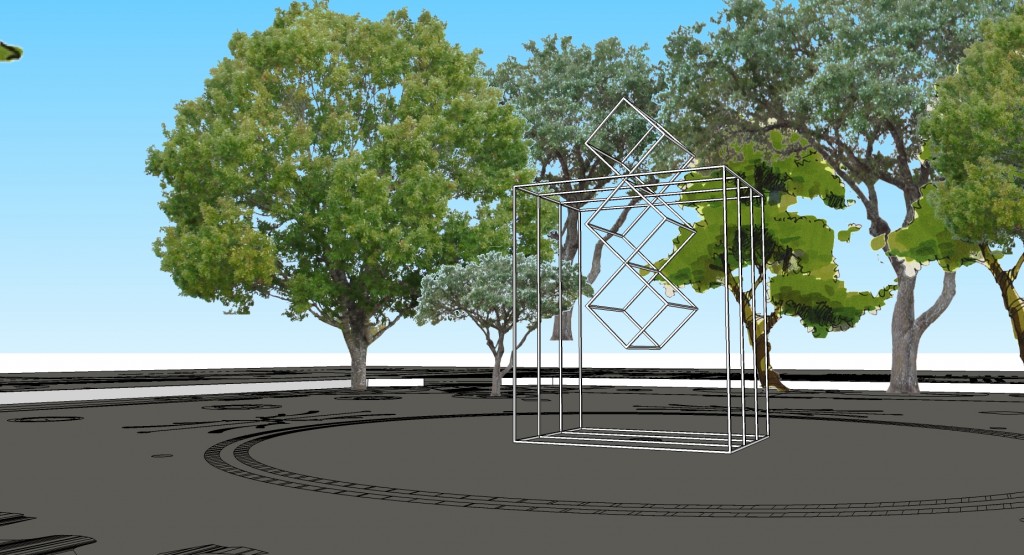

Estudos para Praça Tiradentes

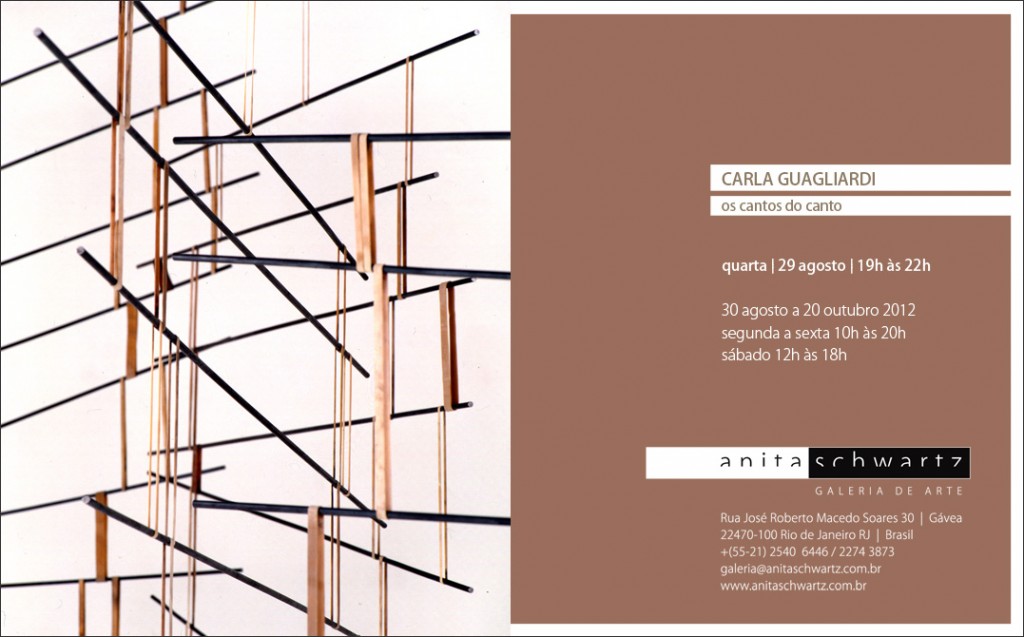

Carla Guagliardi na Anita Schwartz

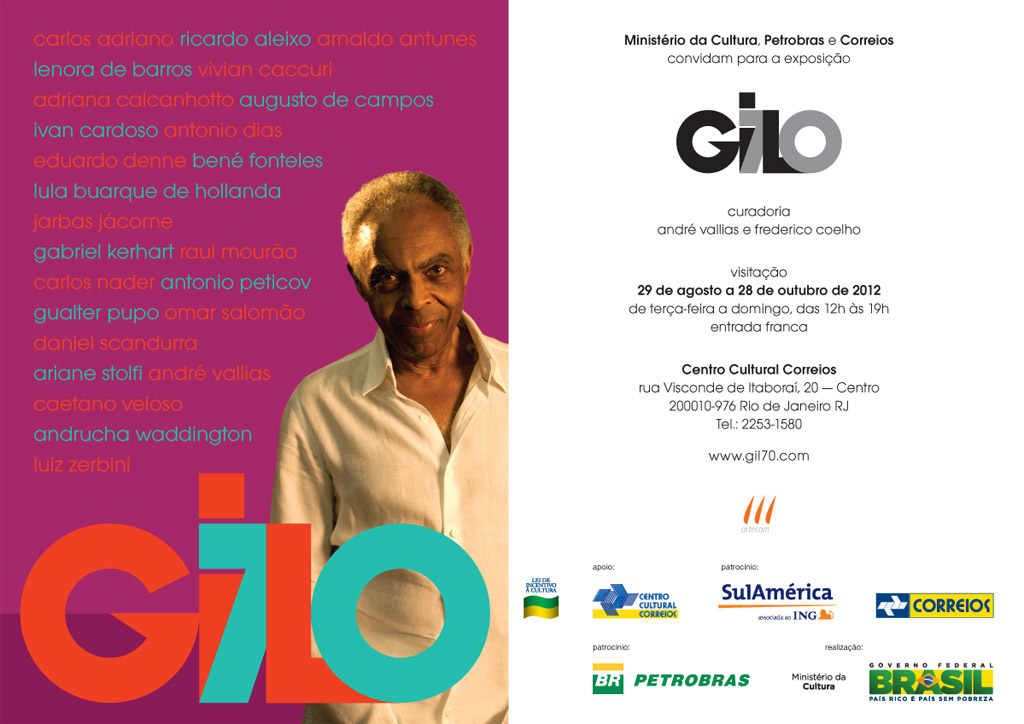

GIL 70

BRIGIDA no Parque Lage

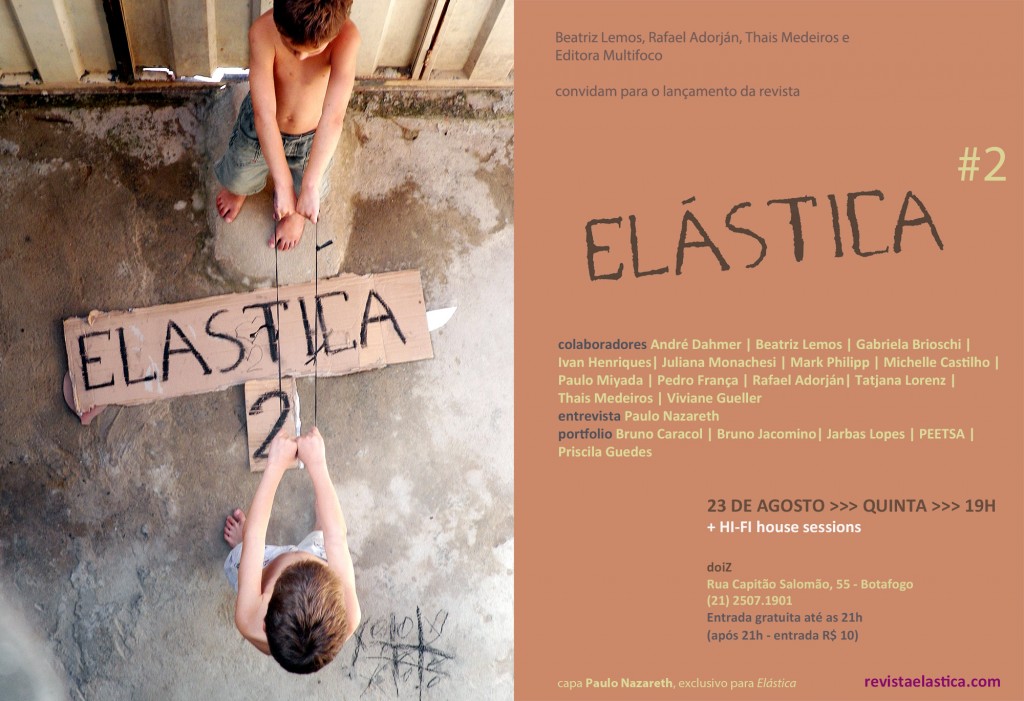

ELáSTICA #2

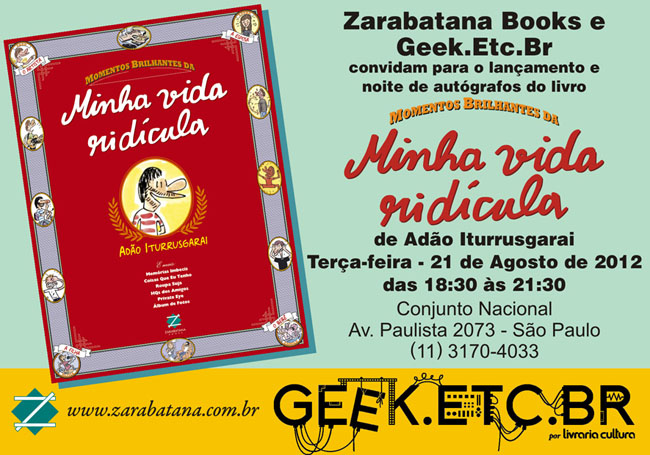

Momentos Brilhantes da Minha Vida Ridícula

Oração ao novo carioca

Oração ao novo carioca

O novo carioca é uma ideia, um desejo, um conceito criado pelo geógrafo Jailson de Souza para falar dos “riodejaneirenses” que estão reinventando a cidade. O próprio Jailson é um deles -nascido no Complexo da Maré, hoje morador do Flamengo, é doutor em sociologia da educação e fundador da ONG Observatório de Favelas.

Também é criador do Galpão Bela Maré, espaço de exibição de artes visuais em plena avenida Brasil, que teve sua primeira mostra, “Travessias”, realizada no final de 2011. Como Jailson, o novo carioca se caracteriza pela mobilidade.

O novo carioca nasce como antítese ao carioca clássico, aquele sujeito dominado pela nostalgia dos anos dourados que, nas palavras do geógrafo, “viu as favelas e seus moradores como o problema da cidade e se fechou em territórios restritos, perdendo a capacidade de circular física e socialmente”.

O novo carioca se tornará maioria, grita o otimismo de Jailson, pois neste ir e vir sem medo, de peito aberto, com a mão estendida para a amizade e o olhar curioso diante do outro, criam-se novas possibilidades de aprendizado e trocas -mais interessantes, ousadas e divertidas do que as dos clássicos.

O novo carioca é pós-cidade partida, transtúnel, off zona sul, além-zona norte. O novo carioca se move por uma cidade integrada, não segregada. O novo carioca, segundo Jailson, “busca afirmar sua liberdade pessoal ao mesmo tempo que deseja valorizar a diferença e a importância da igualdade e da dignidade para todos os seres”.

O novo carioca é um plano de ação para reinventar um Rio de Janeiro cosmopolita. O novo carioca vive o que há de melhor na cidade, na polis: a possibilidade do encontro fraterno, solidário, digno, acima de tudo humano, com os outros cidadãos do mundo urbano.

O novo carioca é a metáfora de um sujeito pronto para viver no Rio de Janeiro contemporâneo. E, para o velho carioca, aquele abraço.

Antonia Pelegrino

Robert Hughes por Adam Gopnik

Adam Gopnik escreveu sobre Robert Hughes lá no site da The New Yorker.

- Illustration by David Hughes

There are few critics whose work can be read for style alone, and many of the best of those are essentially impressionists or appreciators, like Whitney Balliett and Henry James, idiosyncratic enthusiasts who wrote most often to explicate a new, if sometimes baffled, love. There is a still smaller number who, though passionately opinionated, and as often inclined to damn as praise, manage to turn opinion itself into a kind of art form, who bring to full maturity the moral qualities that hide in violent judgment—qualities of audacity, courage, conviction—and make them come so alive on the page that even if the particular object is seen in a fury, the object seems less interesting than the emotion it evoked, while some broader principle always seems defended by the indignation. Of that still rarer kind, those who come first to mind in English might be Tynan and Shaw on the theatre, Johnson and Jarrell on poetry—and to those names must be added that of Robert Hughes, the Australian (and, latterly, American) art critic, who died this week.

Hughes was many kinds of writers—his hugely popular account of Australia’s founding, “The Fatal Shore,” and his two marvellous books on the cities he loved, “Barcelona” and “Rome,” as well as his biography of Goya were all memorable in their kind—but his fame rightly rested on his thirty or so years of art criticism for Time, and (as he knew) above all on the series and book “The Shock of the New,” still much the best synoptic introduction to modern art ever written. “Nothing if Not Critical” was the title, taken from Iago, that, with mordant self-mockery, he used for a collection of his criticism. And he was a pure critic: both his memoirs and his essays on cities came most alive when he was laying into someone, or pouring praise on something, explaining why one fountain in Rome is more beautiful than another, or why someone he met in the course of life was not beautiful at all. The critics’ work was his work—not disclosing, but describing, fixing, defending, denouncing.

He was, first of all, an artist who just missed having a career as one—as a young man, a cartoonist, his line was said to be ridiculously, fluidly nimble. (There is a wonderful portrait of the young, inspired, angelic-looking Hughes in Clive James’s “Unreliable Memoirs”; indeed, a fine biography might be written of Hughes and James and of the conquest of Anglo-American opinion by Australian energy and unspoiled ambition.) He thought with his hands. When he was defending a notion of permanent value in his mid-nineties “culture war” polemic, “The Culture of Complaint,” it wasn’t with a sniffy reference to Plato or Dante, but through his direct experience as an amateur carpenter, of the practice of planing, sawing, varnishing, and getting it right. There were good tables and bad tables; master carpenters to make them well and miserable ones to make them badly. Craft attempted with passion—that was his critical touchstone. Though it was part of his achievement to help end for all time the notion that novelty in art is in itself a virtue, or that “radicalism” or progress was in any way a reasonable end for creativity, he did so without becoming a reactionary. He had only contempt for the cheap smug conservative taste that risked nothing and tried no new thing, and rooted its suspicions in bile and bad faith. He much preferred a rough-worn and unvarnished table made by passionate hands to a smooth one made to pattern.

His values rose not from some distant imagined past, but from the European modernism that still vibrated with excitement in the Australia of his youth, where no one yet knew it well enough to have grown tired of it. Shaped—some might say scarred—by a resolute Jesuit education, Hughes had as a teen-ager drunk in the images and ideas of that faraway modernism without the least touch of complacent familiarity. (Mechanical reproduction heightened, enhanced its value for him.) In the same way that his contemporary Barry Humphries relished the dandy-art of the eighteen-nineties in a way that few Brits could, or that Clive James kept faith in the power of the heroic couplet to communicate, Hughes believed in modern art with something close to innocence. Although “The Shock of the New” is in many ways an account of the tragedy of modernism—the tragedy of Utopias unachieved, historical triumphs made hollow, evasions of market values that ended by serving them—that tragedy is more than set off by the triumph of modern artists. The thesis of “The Shock of the New,” if such a work can be reduced to one, is that what art lost when it could no longer credibly be a mirror of nature it had gained as a transmitter of lived experience, so that, if the surface of the world had been ceded to the photographic image, the essentials of existence—desire in Picasso, physical ecstasy in Matisse, or the agonized alienation in Giacometti, or all of them at once in Van Gogh—could now be expressed with newfound urgency.

Hughes had an impressive line in indignation, but he was allergic to irony. If he seemed at times out of place in New York it wasn’t by virtue of unorthodox opinions; it was because of a kind of robust, unashamed absence of irony, or meta-awareness, in his work, an absence of sentences placed in inverted quotations or of any despair about the ability of plain speech to achieve plain ends. What he really detested was mannerism, in all its guises, whether the mannerism was the Italian kind that had to be cured by Caravaggio or of the postmodern kind that had yet to be cured at all. If this left him blind to the virtues that mannerism may contain—elliptical thought, the tangle of reference, stylishness—well, who would not want to be in a minority clamoring for truth and passion in a mannerist age?

A radical conservative, a skeptic about the avant-garde in authority who relished the trespasses and achievements of the avant-garde in opposition, he was like Swift, someone who had been driven into reaction only by the excesses of the reforming party in power. He could be rough and even brutal, and, like every critic, his hits and misses are, in retrospect, in about even balance. The odd thing was that, in conversation, he was immune to the habit of turning differences of taste into differences of value. If you explained to him why, say, Jeff Koons or Damian Hirst was not quite the monster he had imagined, he would listen patiently, and then sum up your wavering, hesitant hems and haws in a neat phrase: “Hmmmn…Well, Yes. You’re saying that Koons is to sex what Warhol was to soup cans?” A machine gun burst of laughter. “All right, then!” As with all first-rate writers, the bite, and even occasional bluster, was covering up something, and in Bob’s case this was an enormous vulnerability: to experience, to people, to art. The images that arrive from a quarter century of sporadically intense friendship are not of enemies excoriated but of gentle gestures attempted, of poetry recited and far-distant masterpieces evoked.

“Ah, yes!” was his usual start to a sentence, eyebrows raised in memory followed by the single name of whomever or whatever was about to be quoted or praised or described: “Ah, yes! Auden!” he would say, and then he would give you, from memory, the entire nativity section from “For the Time Being.” (I knew no contemporary writer of any kind who had so much poetry committed to memory; it was part of the rote-learning side of his Jesuit education.)

He was as touching a man as you could hope to meet: when our first son was born, Bob arrived at our loft with arms full of stuffed Australian animals for the newborn. “Now this, you see—this is … the Joey!” he said, showing him the baby kangaroo in its pouch, as though he were describing a work by David Smith. (When, a decade later, he called in the middle of the night, with the news that his only son, Danton, from whom he had long been estranged, but loved all the same, had taken his own life, it was with a desperate, apologetic grief that I have not, and hope never again, to hear equalled.) And, above all, he was a writer: I write this far from both from the Internet and from my own library and yet Hughes’s sentences and phrases stick in my head without either having to be consulted. For all the violence of his disdains, they are mostly phrases of enthusiasm: his insistence that Eric Fischl’s suburban vision “smells of unwashed dog, Bar-B-Q lighter fluid and sperm,” his evocation of the nineteenth-century American landscape artist as “God’s stenographer,” his description of a Morris Louis stain picture as “the watercolor that ate the art world,” or, more profoundly, his explanation of the rococo play of line and painterly weather in a Jackson Pollock and of how it belied his reputation as a mere paint-thrower.

He loved most of all art that danced on an edge between manifest accomplishment and audacity, where a painter managed to bring his or her sheer talent to bear upon the world—and then made the inadequacy of talent alone to bear adequate witness to the world manifest, too. The painters of the London School, which he did so much to raise in the world’s estimation, earned his trust because they echoed his virtues: a love of craft married to an allergy to mere elegance; a feeling for the life-giving qualities of healthy vulgarity and a love of life and the world as it really is, displayed without apology. The smears and howls and broken lines and awkward bodies, the will to truth evidenced in the open, blunt statements of Bacon and Auerbach and Kitaj and Freud—these artists were not so much his best subjects as his truest equivalents.

Criticism serves a lower end than art does, and has little effect on it, but by conveying value it serves a civilizing end. If Bob’s last years were in many ways sad, and at times agonized by the pain that his horrific 1999 automobile accident had left him, the work never stopped, and his affection for those round him never dimmed. Through it all, his mind would rise and a phone call would arrive, and one would race downtown to spend time with him; he would read page after page of whatever he was working on, reciting, in his gruff, warning voice, some masterly combo of verdict, examination, evocation, summary—and then, being Bob, look up, anxious as a schoolboy, and say, “But do you think it’s any good? Do you, really?” It was so much better than good that no good words came to mind. At the end of the evening he would dismiss you, as one raised Catholic and still surprised in the presence of the world, with a simple, “Bless you!” His writing will live as a repository of experience fixed in place by a consciousness tormented but never overthrown, and his memory will survive not as some hanging judge of the museums but as one of the indispensable mavericks of modern humanism.

Adam Gopnik has been writing for The New Yorker since 1986. During his tenure at the magazine, he has written fiction and humor pieces, book reviews, Profiles, reporting pieces, and more than a hundred stories for The Talk of the Town and Comment.

Gopnik became The New Yorker’s art critic in 1987. In 1990, he collaborated with Kirk Varnedoe, the former curator of painting and sculpture at the Museum of Modern Art, on the exhibition “High & Low: Modern Art and Popular Culture,” and co-wrote the book of the same name. In 1995, Gopnik moved to Paris and began writing the Paris Journal column for the magazine. An expanded collection of his essays from Paris, “Paris to the Moon,” appeared in 2000. While in Paris, he also wrote an adventure novel, “The King in the Window,” which was published in 2005. Gopnik has edited the anthology “Americans in Paris,” for the Library of America, and has written introductions to new editions of the works of Maupassant, Balzac, Proust, and Alain-Fournier.

His most recent book, “Through the Children’s Gate: A Home in New York,” (2006), collects and expands his essays about life in New York and about raising two children here. It includes the essays “Bumping Into Mr. Ravioli,” about his daughter’s imaginary friend, and “Last of the Metrozoids,” about the life of Kirk Varnedoe and the year before his death, in 2003.

Gopnik has won the National Magazine Award for Essays and for Criticism three times, and also the George Polk Award for Magazine Reporting.

Gopnik lives in New York.

Morreu Robert Hughes

Morreu o cara. O cara que fez minha cabeça com Barcelona, o Choque do Novo, Visões da América etc. O cara que me alertou pra enorme estupidez do politicamente correto em Cultura da Reclamação. O cara que também escrevia textos leves e deliciosos sobre pescaria (consegue imaginar um título mais bem humorado do que Um bobo em cada ponta?). Morreu um grande cara. E eu aqui só na Lapa estou triste. Profundamente triste. Como nas recentes mortes do Millôr e do Ivan Lessa…

Robert Hughes, el controvertido intelectual australiano que hizo de la crítica de arte un arte, murió el 6 de agosto tras una larga enfermedad en el Calvary Hospital del Bronx, en Nueva York, de acuerdo con uncomunicado que emitió su mujer, Doris Downes. El escritor tenía 74 años.

Aunque la primera vocación de Hughes fue la pintura y la poesía, el escritor australiano abandonó la Universidad de su Sidney natal, donde se había matriculado en arquitectura, para dedicarse a la crítica de arte en el diario local The Observer. Su estilo audaz y descarado y sus despiadadas opiniones sobre la belleza, el mercado del arte o la técnica de los artistas modernos impregnó su trabajo tanto en la prensa escrita como en los documentales sobre historia del arte que dirigió para la televisión. Su tono peculiar consiguió atraer de tal manera al público que The New York Times lo calificó como “el crítico más famoso de la historia”, un apelativo que él desdeñó en 1997, durante una entrevista para el programa 60 minutos. “Que te nombren el crítico de arte más influyente es como si te llamaran el apicultor más influyente”, dijo un irónico Hughes.

La virulencia de sus críticas -llegó a referirse al trabajo de Francis Bacon como “papel para matar moscas”- era proporcional a su desencanto con el arte posmoderno al que definió como “el vómito de los 80”. Esa decepción se fue haciendo cada vez más honda hasta derivar, en 1996, en una profunda depresión para cuya recuperación necesitó antidepresivos y psicoterapia durante varios años. Cuando parecía haberse recuperado, en 1999 tuvo un gravísimo accidente de tráfico de cuyas secuelas no logró recuperarse nunca.

Aunque las consecuencias del incidente automovilístico lo mantuvieron alejado físicamente de la primera fila de la vida pública, la influencia de su trabajo crítico se mantuvo intacto. La revista Time, para la que trabajó durante tres décadas, lo incluyó en 2011 entre los 100 escritores en lengua inglesa de no ficción más importantes del siglo XX.

Además de en la prensa –antes de ser contratado por Time escribió enThe Spectator, The Daily Telegraph o The Times, entre otros diarios-, Hughes demostró su capacidad narrativa en El Arte de Australia, una revisión sobre la pintura del país desde sus orígenes hasta 1960, o enLa costa fatídica (Galaxia Gutenberg) -un estudio escrito en 1987 sobre la colonización de Australia con los convictos británicos deportados a la isla-, que generó tanto éxito como controversia.

Para entonces, Hughes ya era una cara conocida, no solo por los artistas, diana de sus furibundas críticas, sino por el público en general. En 1980 dirigió para la BBC la serie documental El shock de lo Nuevo, en la que, con su voz cavernosa, abordaba la historia del arte moderno desde el Impresionismo hasta Andy Warhol. El trabajo, acompañado de un libro del mismo nombre, fue considerado uno de los documentos más provocativos sobre el desarrollo de la pintura del XIX y XX más importantes jamás rodados o escritos. En 2000, el crítico realizó otro documental sobre Francisco de Goya -uno de sus pintores más admirados- titulado Goya: Loco como un Genio, que se emitió en la BBC.

En su libro de memorias Las cosas que no sabía, publicado en 2006, Hughes escribió sobre la visita que le hizo la Muerte: “Estaba sentada detrás de un escritorio, como un banquero. No hizo ningún gesto, pero abrió la boca y yo me asomé a su garganta, que se convirtió en un túnel: la bocca d’inferno del arte cristiano”.

Hughes nació en Sidney el 28 de julio de 1938 en el seno de una importante familia de abogados y políticos. Su abuelo paterno se convirtió en el primer alcalde de la ciudad y su padre, además de letrado, fue piloto durante la I Guerra Mundial y se enfrentó en varias ocasiones contra el Barón Rojo. Tras abandonar la Universidad, el futuro crítico de arte se enroló en el Movimiento The Push, formado por artistas, escritores, intelectuales y bebedores australianos.

Tras la muerte de su madre en 1963, Hugues se trasladó a Europa donde se empapó del arte de ese continente. Cuatro años después se casaría con la australiana Danne Emerson, con quien tuvo a su único hijo, Georges Danton. La pareja se separó pronto, aunque se divorciaría en 1981, cuando el crítico volvió a contraer matrimonio por segunda vez con Victoria Whistler. Danton se quitó la vida en 2002, con 34 años de edad, un hecho que dejó desolado al crítico pese a que ambos apenas habían tenido contacto.

Hughes abandonó Londres por Nueva York en 1970, cuando la revistaTime lo contrató como crítico de arte. Allí volvería a casarse en 2001 con la pintora y directora estadounidense, Doris Downes. Además de crítico, Hughes era un magnífico cocinero y un gran cazador, según relató este domingo su sobrina Lucie Turnbull a la cadena de radio australiana ABC: “Era tan bueno con la máquina de escribir como con los fogones”.

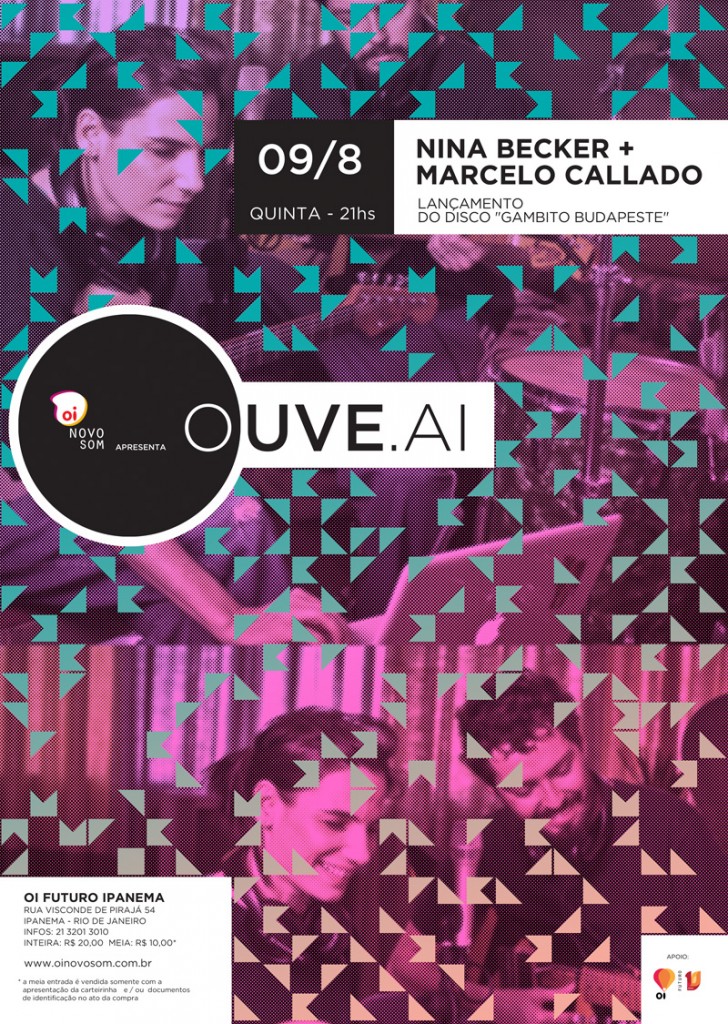

Nina Becker e Marcelo Callado

From The Margin To The Edge

LIVIA FLORES NA PROGETTI

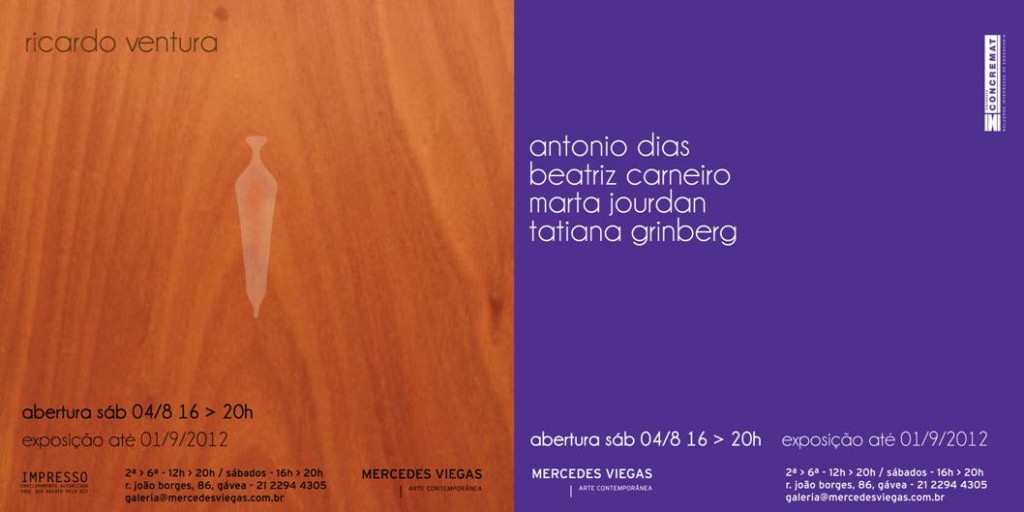

Ricardo Ventura e Cia na Mercedes Viegas

ALBUM COMPLETO MARCELO JENECI

Bruno Maia, da 14 produções, esteve lá no ateliê para gravar o piloto do programa ALBUM COMPLETO com Marcelo Jeneci e disponibilizou ontem o vídeo no Youtube. A notícia bacana é que Jeneci e Tremendão fazem 2 shows hoje e amanhã no SESC Pompéia.

Jeneci é o cara que lançou o elogiadíssimo disco Feito pra acabar ano passado. Eu estive no show inesquecível no Oi Casa Grande que contou com participações do maesto Artur Verocai regendo orquestra, Tulipa Ruiz e Marcelo Camelo. Frederico Coelho correspondente local do b®og escreveu sobre esse show histórico em sua primeira coluna FC/Rio.

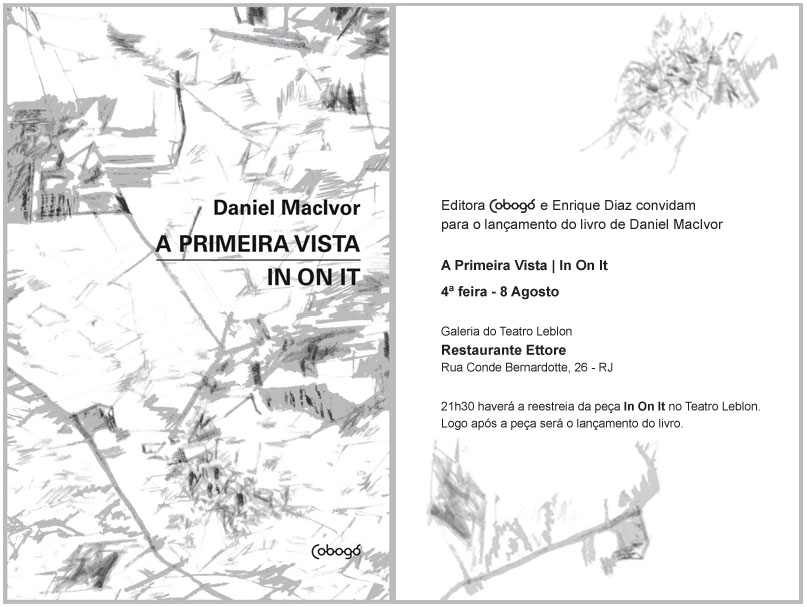

Lançamento A Primeira Vista | In On It

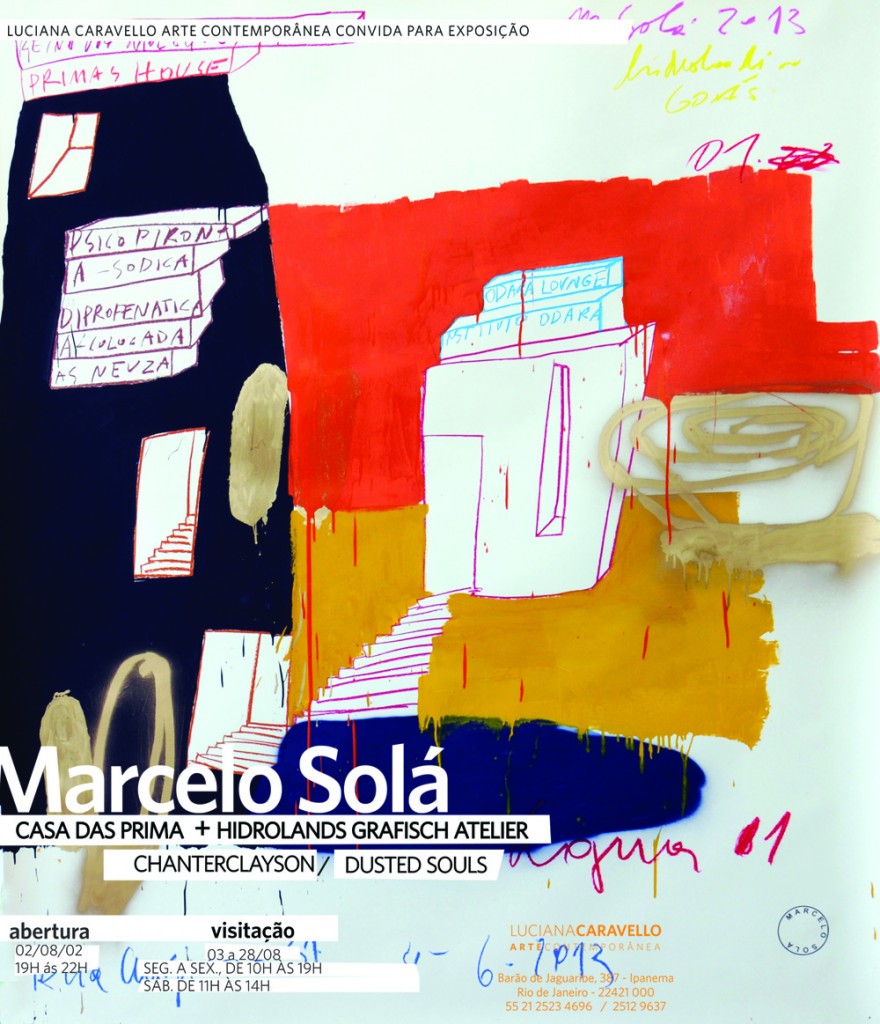

Marcelo Solá hoje na Luciana Caravello

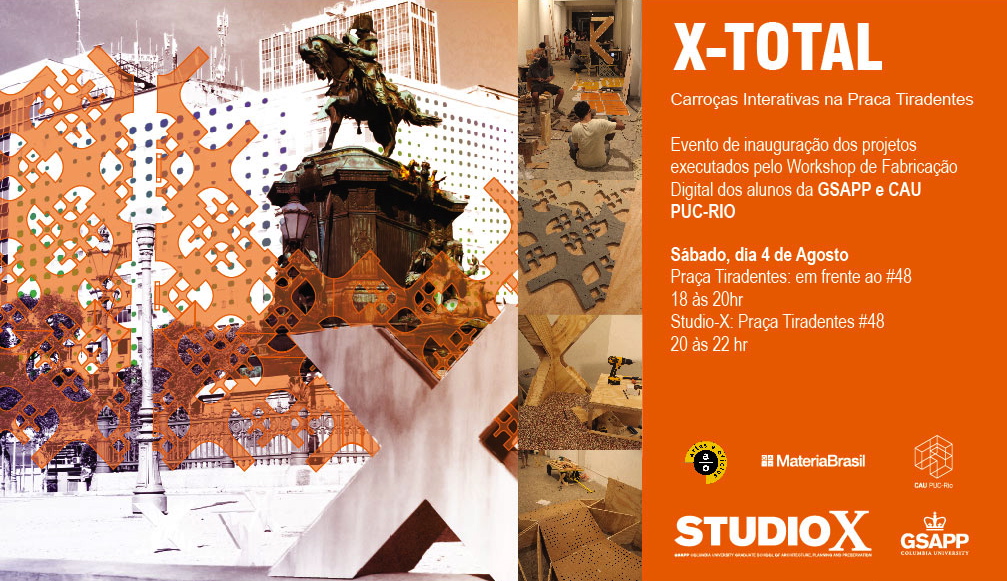

X-TOTAL Carroças Interativas na Praça Tiradentes

Evento de inauguração dos projetos executados pelo Workshop de Fabricação Digital dos alunos da GSAPP e CAU PUC-RIO

O workshop de fabricação digital promovido pelo Studio-X Rio, em parceria com a Columbia University e a PUC-Rio, propõe um novo olhar sobre um dos mais interessantes e ao mesmo tempo despercebidos elementos da cultura e do dia a dia do carioca: a carroça, carrinho, carrocinha, o burro sem rabo.

Utilizados como veículos de transporte de cargas esses carrinhos espalhados pelo Centro do Rio possuem um papel fundamental no dia-a-dia da cidade. Em constante evolução eles são adaptados às necessidades de seus usuarios se transformando em local de venda de produtos, som móvel, moradia temporária, etc. e de certa forma se tornam uma extensão do corpo e da vida dos seus condutores, elementos indissociáveis do seu trabalho e da sua relação com a cidade. As potencialidades desses carrinhos não se limitam as funções pragmáticas de transporte e comércio, as carroças tem também um papel cultural, híbrido e efêmero, capazes de ativar os espaços públicos da cidade das formas mais inusitadas e criativas.

Com esse pensamento o Studio-X Rio convidou o Laboratório de Fabricação Digital da Faculdade de Arquitetura da Columbia University (GSAPP) e o CAU PUC-Rio para desenvolver o workshop com alunos das duas instituições tendo como objetivo projetar e construir três carrinhos a serem utilizados, em eventos culturais, na Praça Tiradentes.

Os alunos utilizaram uma combinação de ferramentas manuais e digitais e contaram com a parceria da empresa Artes e Ofícios que cedeu o uso de seu roteador e cortador a laser para a produção das diversas partes do projeto, montadas à mão pelos alunos. As cores e texturas dos carrinhos são reflexos dos materiais utilizados, todos eles reciclados e de fontes locais. Assim como os carrinhos visam um impacto positivo na cidade, a escolha dos materiais e métodos de construção buscam evitar um impacto negativo no meio ambiente.

CURSO “MODERNISMO E MODERNIDADES”

CURSO “MODERNISMO E MODERNIDADES”

Inscrições a partir do dia 2 de agosto, na recepção do IMS-RJ

Datas do curso: de 23 de agosto a 20 de setembro (sempre às quintas-feiras, duas aulas por dia)

Horários: das 19h às 21h

Valores: R$ 400 (inteira)/ R$ 200 (estudantes).

Aulas avulsas: R$ 100 (por aula)/ R$ 50 (estudantes)

Instituto Moreira Salles – Rio de Janeiro

Rua Marquês de São Vicente, 476, Gávea

Tel.: (21) 3284-7400/ (21) 3206-2500

Em nove décadas, muito se pensou e se escreveu sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, seus artistas e suas obras. Aos poucos, o repúdio inicial foi dando lugar à celebração e à consagração definitiva do termo modernismo e de tudo o que foi ligado a ele. Com o objetivo de fazer um balanço sobre a influência modernista em diversas artes – literatura, música, artes plásticas e arquitetura –, o Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro organiza o curso Modernismo e Modernidades, que tem início no dia 23 de agosto. As aulas são sempre às quintas-feiras (duas por dia), das 19h às 21h, e vão até 20 de setembro. As inscrições devem ser feitas no IMS-RJ a partir do dia 2 de agosto (quinta-feira). Valor: R$ 400. Aulas avulsas: R$ 100. Concepção de Eucanaã Ferraz e Eduardo Coelho. Mais informações sobre as aulas e os professores abaixo:

23/08 – LITERATURA

A brasilidade modernista, com Eduardo Jardim de Moraes (professor dos departamentos de Filosofia e de Letras da PUC–Rio).

Os principais pontos do ideário modernista, relativos à literatura e às artes em geral, foram tratados por Mário de Andrade. Será discutida a presença na obra do escritor de dois “tempos” do modernismo, nos anos 1920, cada um deles contendo uma visão do processo de modernização da cultura nacional: o primeiro defendeu uma solução “imediatista”, enquanto o segundo exigiu a definição dos traços específicos da cultura brasileira. Em seguida, será assinalada a concepção de Mário de Andrade do elemento nacional. Para o escritor, ele seria definido por uma via analítica, que operaria o recenseamento dos traços da cultura popular e folclórica. A esse respeito, serão abordados três temas: a especificidade das manifestações culturais brasileiras, o conceito de unidade cultural e o de tempo da brasilidade.

A poesia dos anos 1930: Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, com Murilo Marcondes de Moura (professor de literatura brasileira da USP).

A aula focalizará o ano de 1930, data fundamental para a poesia brasileira, com a publicação de Libertinagem, primeiro livro propriamente modernista de Manuel Bandeira, e as estreias de Drummond (Alguma poesia) e Murilo Mendes (Poemas). Qual foi a novidade da poesia dos anos 1930 em relação ao momento anterior, à chamada fase heroica do modernismo brasileiro? Tomando por base tal questão, serão abordadas as obras desses três poetas, que sintetizaram o que a lírica brasileira pôde realizar de melhor, tanto no que diz respeito às exigências estéticas das vanguardas históricas, quanto ao impulso de participação nos problemas do mundo.

30/08 – MÚSICA

Confrontos modernos: Carlos Gomes e Villa-Lobos, com Jorge Coli (professor livre-docente e titular de história da arte e da cultura na Unicamp).

Carlos Gomes e Villa-Lobos foram os dois compositores brasileiros que se projetaram solidamente no campo internacional. Ambos encarnaram um espírito brasileiro, tanto para seus compatriotas quanto para o público estrangeiro. A criação e a recepção da obra desses dois mestres conduzem a perceber paralelismos e convergências entre ambos. No entanto, os modernos, grupo ao qual Villa-Lobos se ligou, recusavam Carlos Gomes como “passadista”, e não reconheciam nele qualquer legitimidade “brasileira”. Essa aula tentará mostrar o quanto esses movimentos de aproximação e de afastamento permitem compreender aspectos cruciais dos constructos nacionalistas que, atravessando as rupturas, mais aparentes que verdadeiras, permanecem não só como força de invenção artística, mas ainda de ficções ideológicas.

Villa-Lobos e a música popular, com Paulo Aragão (arranjador e pesquisador)

A presença da música popular urbana do Rio de Janeiro é uma constante na obra de Heitor Villa-Lobos. Por outro lado, ele marcou profundamente a obra dos principais compositores da música popular brasileira do século XX. Essas inter-relações serão discutidas por meio de uma audição comentada. Serão analisados diversos excertos de peças de Villa-Lobos em que a presença popular se evidencia, seja em citações literais de obras de compositores como Ernesto Nazareth e Anacleto de Medeiros, seja em melodias ou desenhos rítmicos notadamente inspirados em recursos típicos do ambiente popular. Serão ouvidos trechos de alguns choros, quartetos de cordas e peças de música de câmara de Villa-Lobos, e será discutida a maneira como o compositor utilizava esse material musical.

06/09 – ARTES PLÁSTICAS

Ambições e limites do projeto modernista nas artes plásticas, com Carlos Zílio (artista plástico).

A aula abordará o modernismo nas artes plásticas, situando seus principais objetivos, como a construção de uma arte capaz de se demarcar no conjunto da produção internacional pelo que seria sua dimensão de brasilidade. Nesse sentido, serão estabelecidos referenciais teóricos para a compreensão dessa questão no âmbito da história da arte. Tendo em vista o problema da identidade brasileira e as conotações que o seu significado tomou no período compreendido entre 1922 e 1945, serão analisadas as três possibilidades elaboradas para essa operação de brasilidade por meio das obras de Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Portinari. Por fim, serão pensadas as ambições e as possibilidades do modernismo como projeto de afirmação cultural brasileiro.

A originalidade do concretismo carioca, com Luiz Camillo Osório (crítico de arte e professor do Departamento de Filosofia da PUC–Rio).

A aula discutirá o momento de formação do grupo concreto carioca, ainda no final da década de 1940, e sua contribuição na constituição de uma segunda modernidade brasileira. Serão destacadas duas características determinantes: o espaço de encontro do grupo inicial — constituído por Almir Mavigner, Abraham Palatnik, Ivan Serpa e Mário Pedrosa —, no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro, e a influência indireta de Alexander Calder, principalmente por meio das críticas de Mário Pedrosa. Por um lado, o embate com a potência expressiva crua dos internos obrigava os jovens artistas a reverem procedimentos poéticos, descolados das convenções tradicionais. Por outro, pelos móbiles de Calder, assumia-se a forma plástica como um ativador lúdico do olhar, o que redefinia o modo de ser do espectador. A partir dessas duas redefinições, preparou-se o terreno para a fertilização da novidade neoconcreta no final da década seguinte.

13/09 – ARQUITETURA

A “guerra-santa” da arquitetura, com Roberto Conduru (professor de história e teoria da arte no Instituto de Artes da UERJ).

A aula abordará a arquitetura entre as décadas de 1920 e 1940, quando vigorou, no Brasil, uma pluralidade de teorias e formas, variando desde a arquitetura de cunho acadêmico, o dito ecletismo, e sua renovação, o movimento em prol de uma arquitetura tradicional brasileira, mais conhecido como neocolonial, até os desdobramentos locais das vanguardas artísticas e do movimento moderno. Essas divergências, formuladas por meio de textos, exposições, projetos e obras arquitetônicas, geraram intensos embates entre os campos e mesmo dentro deles. Serão destacados, nesse encontro, nomes como José Marianno Filho, Gregori Warchavchik, Lucio Costa, Rino Levi, Luiz Nunes e Oscar Niemeyer, que estiveram à frente de disputas travadas tanto pelo controle dos espaços institucionais quanto pelo domínio na configuração de valores como tradição, moderno e nacional. Processo que acabou reconfigurando a paisagem urbana, assim como o ensino, a crítica e a história da arquitetura no Brasil.

De Pampulha a Brasilia – versões e inversões da arquitetura moderna no Brasil, com Ana Luiza Nobre (arquiteta, professora do curso de arquitetura e urbanismo da PUC-Rio).

A aula será uma introdução aos caminhos tomados pela arquitetura no Brasil após a construção do Ministério da Educação e Saúde, com ênfase no imediato pós-Segunda Guerra, justamente o período entre a implantação do conjunto da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer em Belo Horizonte, nos anos 1940, e a construção de Brasília, inaugurada em 1960, segundo o Plano Piloto de Lucio Costa. Será feita uma apresentação dos projetos e das obras mais significativos do período — destacando-se a atuação decisiva de Affonso Eduardo Reidy, Sergio Bernardes e os irmãos MM Roberto —, e serão abordadas suas eventuais relações com o contexto internacional.

20/09 – O MODERNO DEPOIS DO MODERNISMO

A Tropicália e a refundação do modernismo brasileiro, com Frederico Coelho (pesquisador, ensaísta e professor de literatura e artes cênicas da PUC–Rio)

A partir das principais obras e declarações de artistas e intelectuais ligados ao movimento tropicalista de 1967-1968, a aula analisará a presença fundamental dos escritos de autores modernistas — especificamente Oswald de Andrade e, em menor medida, Mário de Andrade — na formulação das práticas e das ideias de músicos, cineastas, escritores e artistas visuais do período abordado. Ao apresentarmos a trajetória do pensamento modernista entre as movimentações culturais brasileiras que deságuam na Tropicália, apontaremos as diferentes apropriações do pensamento antropofágico de Oswald e sua difusão renovadora e inventiva por uma cultura urbana de massas em franca expansão no período do regime militar.

Pós-moderno e pós-modernismo em questão, com Evando Nascimento (professor universitário, pesquisador e escritor).

Decorridas três décadas da publicação do livro A condição pós-moderna, de Jean-François Lyotard, é importante rever em parte as discussões que possibilitaram o surgimento de um novo campo de discussões nomeado como “pós-moderno”. Ao mesmo tempo, importa fazer uma comparação com o “pós-modernismo”, categoria que se refere mais explicitamente ao modernismo histórico, ou seja, aquele que emergiu em diversos países a partir das primeiras vanguardas do século XX. Trata-se de uma apresentação geral do problema, com uma visada teórica e crítica. Do ponto de vista teórico, serão referidos nomes como os de Lyotard, Linda Huntcheon e Octavio Paz. Do ponto de vista crítico, serão discutidos os trabalhos de Hélio Oiticica e de Andy Warhol (artes plásticas), de João Gilberto Noll e de Ana Cristina Cesar (literatura) e de Wim Wenders e de Wong Kar-Wai (cinema).